DIE ENTWICKLUNG DER MÖBELFORMEN

169

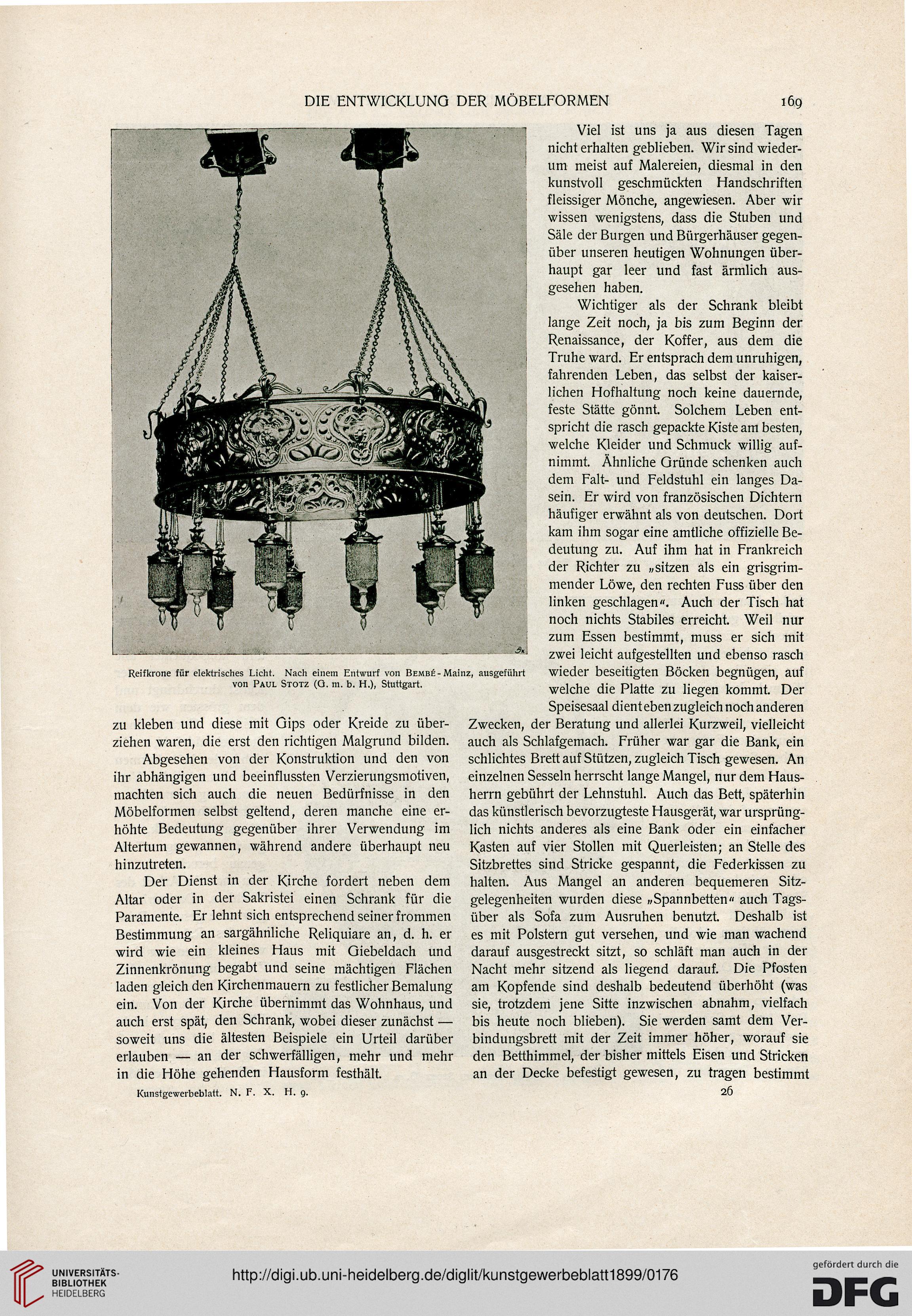

Reifkrone für elektrisches Licht. Nach einem Entwurf von Bemb£- Mainz, ausgeführt

von Paul Stotz (Q. m. b. H.), Stuttgart.

zu kleben und diese mit Gips oder Kreide zu über-

ziehen waren, die erst den richtigen Malgrund bilden.

Abgesehen von der Konstruktion und den von

ihr abhängigen und beeinflussten Verzierungsmotiven,

machten sich auch die neuen Bedürfnisse in den

Möbelformen selbst geltend, deren manche eine er-

höhte Bedeutung gegenüber ihrer Verwendung im

Altertum gewannen, während andere überhaupt neu

hinzutreten.

Der Dienst in der Kirche fordert neben dem

Altar oder in der Sakristei einen Schrank für die

Paramente. Er lehnt sich entsprechend seiner frommen

Bestimmung an sargähnliche Reliquiare an, d. h. er

wird wie ein kleines Haus mit Giebeldach und

Zinnenkrönung begabt und seine mächtigen Flächen

laden gleich den Kirchenmauern zu festlicher Bemalung

ein. Von der Kirche übernimmt das Wohnhaus, und

auch erst spät, den Schrank, wobei dieser zunächst —

soweit uns die ältesten Beispiele ein Urteil darüber

erlauben — an der schwerfälligen, mehr und mehr

in die Höhe gehenden Hausform festhält.

Kunstgewerbeblatt. N. F. X. H. g.

Viel ist uns ja aus diesen Tagen

nicht erhalten geblieben. Wir sind wieder-

um meist auf Malereien, diesmal in den

kunstvoll geschmückten Handschriften

fleissiger Mönche, angewiesen. Aber wir

wissen wenigstens, dass die Stuben und

Säle der Burgen und Bürgerhäuser gegen-

über unseren heutigen Wohnungen über-

haupt gar leer und fast ärmlich aus-

gesehen haben.

Wichtiger als der Schrank bleibt

lange Zeit noch, ja bis zum Beginn der

Renaissance, der Koffer, aus dem die

Truhe ward. Er entsprach dem unruhigen,

fahrenden Leben, das selbst der kaiser-

lichen Hofhaltung noch keine dauernde,

feste Stätte gönnt. Solchem Leben ent-

spricht die rasch gepackte Kiste am besten,

welche Kleider und Schmuck willig auf-

nimmt. Ähnliche Gründe schenken auch

dem Falt- und Feldstuhl ein langes Da-

sein. Er wird von französischen Dichtern

häufiger erwähnt als von deutschen. Dort

kam ihm sogar eine amtliche offizielle Be-

deutung zu. Auf ihm hat in Frankreich

der Richter zu »sitzen als ein grisgrim-

mender Löwe, den rechten Fuss über den

linken geschlagen". Auch der Tisch hat

noch nichts Stabiles erreicht. Weil nur

zum Essen bestimmt, muss er sich mit

zwei leicht aufgestellten und ebenso rasch

wieder beseitigten Böcken begnügen, auf

welche die Platte zu liegen kommt. Der

Speisesaal dient eben zugleich noch anderen

Zwecken, der Beratung und allerlei Kurzweil, vielleicht

auch als Schlafgemach. Früher war gar die Bank, ein

schlichtes Brett auf Stützen, zugleich Tisch gewesen. An

einzelnen Sesseln herrscht lange Mangel, nur dem Haus-

herrn gebührt der Lehnstuhl. Auch das Bett, späterhin

das künstlerisch bevorzugteste Hausgerät, war ursprüng-

lich nichts anderes als eine Bank oder ein einfacher

Kasten auf vier Stollen mit Querleisten; an Stelle des

Sitzbrettes sind Stricke gespannt, die Federkissen zu

halten. Aus Mangel an anderen bequemeren Sitz-

gelegenheiten wurden diese «Spannbetten" auch Tags-

über als Sofa zum Ausruhen benutzt. Deshalb ist

es mit Polstern gut versehen, und wie man wachend

darauf ausgestreckt sitzt, so schläft man auch in der

Nacht mehr sitzend als liegend darauf. Die Pfosten

am Kopfende sind deshalb bedeutend überhöht (was

sie, trotzdem jene Sitte inzwischen abnahm, vielfach

bis heute noch blieben). Sie werden samt dem Ver-

bindungsbrett mit der Zeit immer höher, worauf sie

den Betthimmel, der bisher mittels Eisen und Stricken

an der Decke befestigt gewesen, zu tragen bestimmt

26

169

Reifkrone für elektrisches Licht. Nach einem Entwurf von Bemb£- Mainz, ausgeführt

von Paul Stotz (Q. m. b. H.), Stuttgart.

zu kleben und diese mit Gips oder Kreide zu über-

ziehen waren, die erst den richtigen Malgrund bilden.

Abgesehen von der Konstruktion und den von

ihr abhängigen und beeinflussten Verzierungsmotiven,

machten sich auch die neuen Bedürfnisse in den

Möbelformen selbst geltend, deren manche eine er-

höhte Bedeutung gegenüber ihrer Verwendung im

Altertum gewannen, während andere überhaupt neu

hinzutreten.

Der Dienst in der Kirche fordert neben dem

Altar oder in der Sakristei einen Schrank für die

Paramente. Er lehnt sich entsprechend seiner frommen

Bestimmung an sargähnliche Reliquiare an, d. h. er

wird wie ein kleines Haus mit Giebeldach und

Zinnenkrönung begabt und seine mächtigen Flächen

laden gleich den Kirchenmauern zu festlicher Bemalung

ein. Von der Kirche übernimmt das Wohnhaus, und

auch erst spät, den Schrank, wobei dieser zunächst —

soweit uns die ältesten Beispiele ein Urteil darüber

erlauben — an der schwerfälligen, mehr und mehr

in die Höhe gehenden Hausform festhält.

Kunstgewerbeblatt. N. F. X. H. g.

Viel ist uns ja aus diesen Tagen

nicht erhalten geblieben. Wir sind wieder-

um meist auf Malereien, diesmal in den

kunstvoll geschmückten Handschriften

fleissiger Mönche, angewiesen. Aber wir

wissen wenigstens, dass die Stuben und

Säle der Burgen und Bürgerhäuser gegen-

über unseren heutigen Wohnungen über-

haupt gar leer und fast ärmlich aus-

gesehen haben.

Wichtiger als der Schrank bleibt

lange Zeit noch, ja bis zum Beginn der

Renaissance, der Koffer, aus dem die

Truhe ward. Er entsprach dem unruhigen,

fahrenden Leben, das selbst der kaiser-

lichen Hofhaltung noch keine dauernde,

feste Stätte gönnt. Solchem Leben ent-

spricht die rasch gepackte Kiste am besten,

welche Kleider und Schmuck willig auf-

nimmt. Ähnliche Gründe schenken auch

dem Falt- und Feldstuhl ein langes Da-

sein. Er wird von französischen Dichtern

häufiger erwähnt als von deutschen. Dort

kam ihm sogar eine amtliche offizielle Be-

deutung zu. Auf ihm hat in Frankreich

der Richter zu »sitzen als ein grisgrim-

mender Löwe, den rechten Fuss über den

linken geschlagen". Auch der Tisch hat

noch nichts Stabiles erreicht. Weil nur

zum Essen bestimmt, muss er sich mit

zwei leicht aufgestellten und ebenso rasch

wieder beseitigten Böcken begnügen, auf

welche die Platte zu liegen kommt. Der

Speisesaal dient eben zugleich noch anderen

Zwecken, der Beratung und allerlei Kurzweil, vielleicht

auch als Schlafgemach. Früher war gar die Bank, ein

schlichtes Brett auf Stützen, zugleich Tisch gewesen. An

einzelnen Sesseln herrscht lange Mangel, nur dem Haus-

herrn gebührt der Lehnstuhl. Auch das Bett, späterhin

das künstlerisch bevorzugteste Hausgerät, war ursprüng-

lich nichts anderes als eine Bank oder ein einfacher

Kasten auf vier Stollen mit Querleisten; an Stelle des

Sitzbrettes sind Stricke gespannt, die Federkissen zu

halten. Aus Mangel an anderen bequemeren Sitz-

gelegenheiten wurden diese «Spannbetten" auch Tags-

über als Sofa zum Ausruhen benutzt. Deshalb ist

es mit Polstern gut versehen, und wie man wachend

darauf ausgestreckt sitzt, so schläft man auch in der

Nacht mehr sitzend als liegend darauf. Die Pfosten

am Kopfende sind deshalb bedeutend überhöht (was

sie, trotzdem jene Sitte inzwischen abnahm, vielfach

bis heute noch blieben). Sie werden samt dem Ver-

bindungsbrett mit der Zeit immer höher, worauf sie

den Betthimmel, der bisher mittels Eisen und Stricken

an der Decke befestigt gewesen, zu tragen bestimmt

26