30

DAS KUNSTHANDWERK AUF DER AUSSTELLUNG IN DÜSSELDORF 1902

mb

■■Boa

80

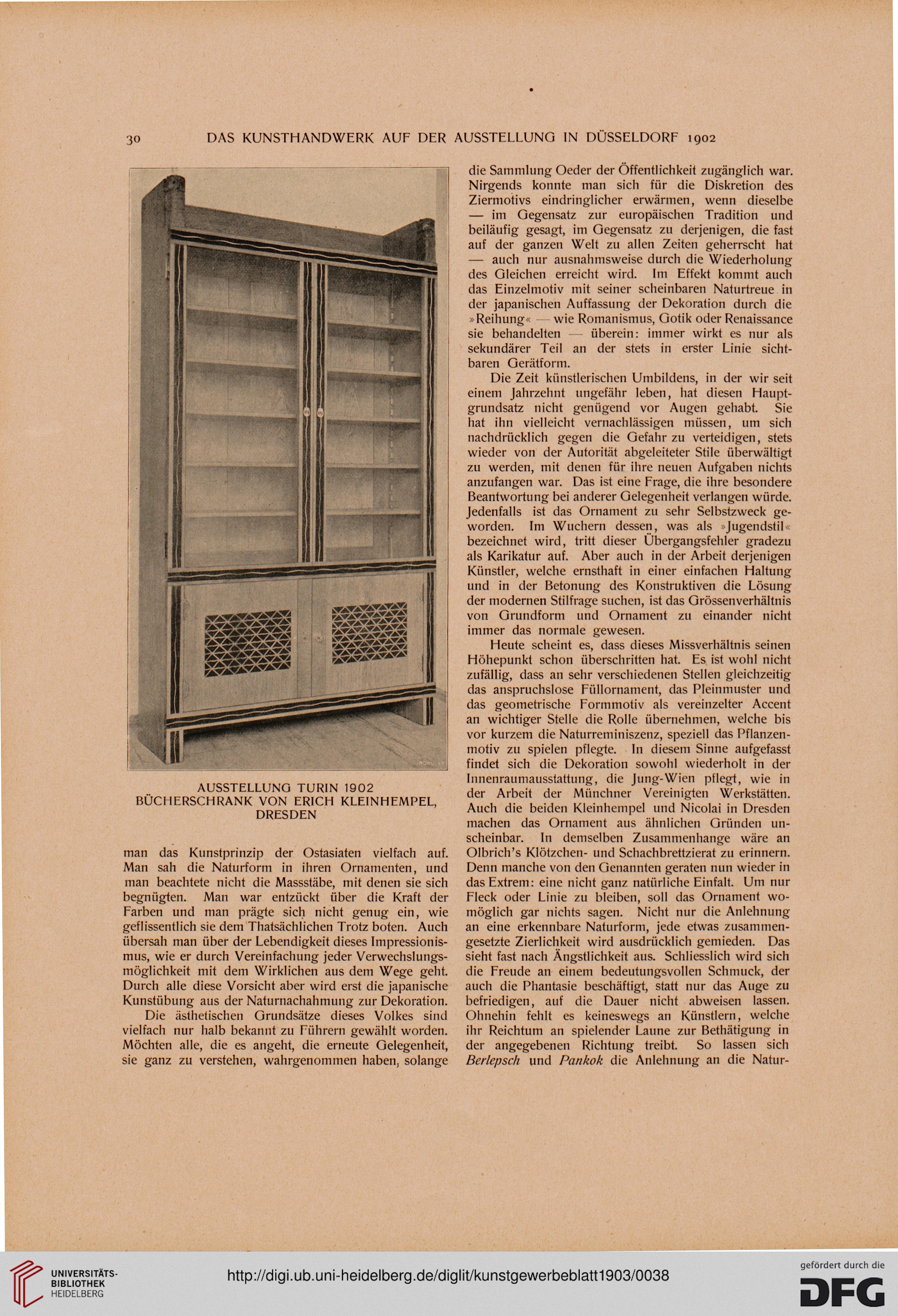

AUSSTELLUNG TURIN 1902

BÜCHERSCHRANK VON ERICH KLEINHEMPEL,

DRESDEN

man das Kunstprinzip der Ostasiaten vielfach auf.

Man sah die Naturform in ihren Ornamenten, und

man beachtete nicht die Massstäbe, mit denen sie sich

begnügten. Man war entzückt über die Kraft der

Farben und man prägte sich nicht genug ein, wie

geflissentlich sie dem Thatsächlichen Trotz boten. Auch

übersah man über der Lebendigkeit dieses Impressionis-

mus, wie er durch Vereinfachung jeder Verwechslungs-

möglichkeit mit dem Wirklichen aus dem Wege geht.

Durch alle diese Vorsicht aber wird erst die japanische

Kunstübung aus der Naturnachahmung zur Dekoration.

Die ästhetischen Grundsätze dieses Volkes sind

vielfach nur halb bekannt zu Führern gewählt worden.

Möchten alle, die es angeht, die erneute Gelegenheit,

sie ganz zu verstehen, wahrgenommen haben, solange

die Sammlung Oeder der Öffentlichkeit zugänglich war.

Nirgends konnte man sich für die Diskretion des

Ziermotivs eindringlicher erwärmen, wenn dieselbe

— im Gegensatz zur europäischen Tradition und

beiläufig gesagt, im Gegensatz zu derjenigen, die fast

auf der ganzen Welt zu allen Zeiten geherrscht hat

— auch nur ausnahmsweise durch die Wiederholung

des Gleichen erreicht wird. Im Effekt kommt auch

das Einzelmotiv mit seiner scheinbaren Naturtreue in

der japanischen Auffassung der Dekoration durch die

»Reihung« wie Romanismus, Gotik oder Renaissance

sie behandelten überein: immer wirkt es nur als

sekundärer Teil an der stets in erster Linie sicht-

baren Gerätform.

Die Zeit künstlerischen Umbildens, in der wir seit

einem Jahrzehnt ungefähr leben, hat diesen Haupt-

grundsatz nicht genügend vor Augen gehabt. Sie

hat ihn vielleicht vernachlässigen müssen, um sich

nachdrücklich gegen die Gefahr zu verteidigen, stets

wieder von der Autorität abgeleiteter Stile überwältigt

zu werden, mit denen für ihre neuen Aufgaben nichts

anzufangen war. Das ist eine Frage, die ihre besondere

Beantwortung bei anderer Gelegenheit verlangen würde.

Jedenfalls ist das Ornament zu sehr Selbstzweck ge-

worden. Im Wuchern dessen, was als »Jugendstil«

bezeichnet wird, tritt dieser Übergangsfehler gradezu

als Karikatur auf. Aber auch in der Arbeit derjenigen

Künstler, welche ernsthaft in einer einfachen Haltung

und in der Betonung des Konstruktiven die Lösung

der modernen Stilfrage suchen, ist das Grössenverhältnis

von Grundform und Ornament zu einander nicht

immer das normale gewesen.

Heute scheint es, dass dieses Missverhältnis seinen

Höhepunkt schon überschritten hat. Es ist wohl nicht

zufällig, dass an sehr verschiedenen Stellen gleichzeitig

das anspruchslose Füllornament, das Pleinmuster und

das geometrische Formmotiv als vereinzelter Accent

an wichtiger Stelle die Rolle übernehmen, welche bis

vor kurzem die Naturreminiszenz, speziell das Pflanzen-

motiv zu spielen pflegte. In diesem Sinne aufgefasst

findet sich die Dekoration sowohl wiederholt in der

Innenraumausstattung, die Jung-Wien pflegt, wie in

der Arbeit der Münchner Vereinigten Werkstätten.

Auch die beiden Kleinhempel und Nicolai in Dresden

machen das Ornament aus ähnlichen Gründen un-

scheinbar. In demselben Zusammenhange wäre an

Olbrich's Klötzchen- und Schachbrettzierat zu erinnern.

Denn manche von den Genannten geraten nun wieder in

das Extrem: eine nicht ganz natürliche Einfalt. Um nur

Fleck oder Linie zu bleiben, soll das Ornament wo-

möglich gar nichts sagen. Nicht nur die Anlehnung

an eine erkennbare Naturform, jede etwas zusammen-

gesetzte Zierlichkeit wird ausdrücklich gemieden. Das

sieht fast nach Ängstlichkeit aus. Schliesslich wird sich

die Freude an einem bedeutungsvollen Schmuck, der

auch die Phantasie beschäftigt, statt nur das Auge zu

befriedigen, auf die Dauer nicht abweisen lassen.

Ohnehin fehlt es keineswegs an Künstlern, welche

ihr Reichtum an spielender Laune zur Bethätigung in

der angegebenen Richtung treibt. So lassen sich

Berlepsch und Pankok die Anlehnung an die Natur-

DAS KUNSTHANDWERK AUF DER AUSSTELLUNG IN DÜSSELDORF 1902

mb

■■Boa

80

AUSSTELLUNG TURIN 1902

BÜCHERSCHRANK VON ERICH KLEINHEMPEL,

DRESDEN

man das Kunstprinzip der Ostasiaten vielfach auf.

Man sah die Naturform in ihren Ornamenten, und

man beachtete nicht die Massstäbe, mit denen sie sich

begnügten. Man war entzückt über die Kraft der

Farben und man prägte sich nicht genug ein, wie

geflissentlich sie dem Thatsächlichen Trotz boten. Auch

übersah man über der Lebendigkeit dieses Impressionis-

mus, wie er durch Vereinfachung jeder Verwechslungs-

möglichkeit mit dem Wirklichen aus dem Wege geht.

Durch alle diese Vorsicht aber wird erst die japanische

Kunstübung aus der Naturnachahmung zur Dekoration.

Die ästhetischen Grundsätze dieses Volkes sind

vielfach nur halb bekannt zu Führern gewählt worden.

Möchten alle, die es angeht, die erneute Gelegenheit,

sie ganz zu verstehen, wahrgenommen haben, solange

die Sammlung Oeder der Öffentlichkeit zugänglich war.

Nirgends konnte man sich für die Diskretion des

Ziermotivs eindringlicher erwärmen, wenn dieselbe

— im Gegensatz zur europäischen Tradition und

beiläufig gesagt, im Gegensatz zu derjenigen, die fast

auf der ganzen Welt zu allen Zeiten geherrscht hat

— auch nur ausnahmsweise durch die Wiederholung

des Gleichen erreicht wird. Im Effekt kommt auch

das Einzelmotiv mit seiner scheinbaren Naturtreue in

der japanischen Auffassung der Dekoration durch die

»Reihung« wie Romanismus, Gotik oder Renaissance

sie behandelten überein: immer wirkt es nur als

sekundärer Teil an der stets in erster Linie sicht-

baren Gerätform.

Die Zeit künstlerischen Umbildens, in der wir seit

einem Jahrzehnt ungefähr leben, hat diesen Haupt-

grundsatz nicht genügend vor Augen gehabt. Sie

hat ihn vielleicht vernachlässigen müssen, um sich

nachdrücklich gegen die Gefahr zu verteidigen, stets

wieder von der Autorität abgeleiteter Stile überwältigt

zu werden, mit denen für ihre neuen Aufgaben nichts

anzufangen war. Das ist eine Frage, die ihre besondere

Beantwortung bei anderer Gelegenheit verlangen würde.

Jedenfalls ist das Ornament zu sehr Selbstzweck ge-

worden. Im Wuchern dessen, was als »Jugendstil«

bezeichnet wird, tritt dieser Übergangsfehler gradezu

als Karikatur auf. Aber auch in der Arbeit derjenigen

Künstler, welche ernsthaft in einer einfachen Haltung

und in der Betonung des Konstruktiven die Lösung

der modernen Stilfrage suchen, ist das Grössenverhältnis

von Grundform und Ornament zu einander nicht

immer das normale gewesen.

Heute scheint es, dass dieses Missverhältnis seinen

Höhepunkt schon überschritten hat. Es ist wohl nicht

zufällig, dass an sehr verschiedenen Stellen gleichzeitig

das anspruchslose Füllornament, das Pleinmuster und

das geometrische Formmotiv als vereinzelter Accent

an wichtiger Stelle die Rolle übernehmen, welche bis

vor kurzem die Naturreminiszenz, speziell das Pflanzen-

motiv zu spielen pflegte. In diesem Sinne aufgefasst

findet sich die Dekoration sowohl wiederholt in der

Innenraumausstattung, die Jung-Wien pflegt, wie in

der Arbeit der Münchner Vereinigten Werkstätten.

Auch die beiden Kleinhempel und Nicolai in Dresden

machen das Ornament aus ähnlichen Gründen un-

scheinbar. In demselben Zusammenhange wäre an

Olbrich's Klötzchen- und Schachbrettzierat zu erinnern.

Denn manche von den Genannten geraten nun wieder in

das Extrem: eine nicht ganz natürliche Einfalt. Um nur

Fleck oder Linie zu bleiben, soll das Ornament wo-

möglich gar nichts sagen. Nicht nur die Anlehnung

an eine erkennbare Naturform, jede etwas zusammen-

gesetzte Zierlichkeit wird ausdrücklich gemieden. Das

sieht fast nach Ängstlichkeit aus. Schliesslich wird sich

die Freude an einem bedeutungsvollen Schmuck, der

auch die Phantasie beschäftigt, statt nur das Auge zu

befriedigen, auf die Dauer nicht abweisen lassen.

Ohnehin fehlt es keineswegs an Künstlern, welche

ihr Reichtum an spielender Laune zur Bethätigung in

der angegebenen Richtung treibt. So lassen sich

Berlepsch und Pankok die Anlehnung an die Natur-