230

ALLERLEI VON FÄLSCHUNGEN

name des Adressaten) zu verkaufen bekommen kann.

Dieselben sind aus Messing, handgetriebene Arbeit

und versilbert, haben dieselben Grösse, wie beifolgende

Skizze zeigt, sind sehr schön und dekorative Weiter

wird unter steten Wiederholungen der Höflichkeits-

formeln die Abgabe auch nur zweier Stücke ange-

boten. Die beifolgende Zeichnung gab das Wappen

des Adelsgeschlechtes, dem der Empfänger des Briefes

entstammte. Man hatte bei diesem Verfahren nicht

nötig, gleich die zwölf angebotenen Leuchter mit den

Wappen anfertigen zu lassen. Kam keine Bestellung,

so blieben diese Leuchter eben ohne Wappen, bis sich

ein Opfer fand, denn Briefe wie jener lassen sich ja

gleichzeitig an beliebig viele

hohe Herren schreiben, über

deren Familienwappen irgend

ein altes Wappenbuch leicht

Auskunkt giebt. Dergleichen

Messingleuchter, mochten sie

auch billig hergestellt werden,

waren aber wenig vornehm

und nicht genügend gewinn-

bringend. Der Rückgriff zum

Mittelalter versprach besseren

Lohn und man griff mit

Vorliebe zur Zeit des ritter-

lichen Kaisers Maximilian.

aus jenen

deutschen

boten sich

Schöne Drucke

Blütetagen der

Holzschnittkunst

um so leichter als Vorbilder

für Reliefschnitzereien, als

sie in unserer Zeit oft wie-

der nachgedruckt worden

sind. Man brauchte nur

noch Wappen, Namen und

Jahrzahl hinzuzufügen, um

Bildnisse, die etwa ursprüng-

lich den Kaiser Max selber

darstellten, als das Konterfei

eines Vorfahren irgend eines

noch heute blühenden Adels-

geschlechtes in den Handel zu

bringen. Bei den Holzschnitze-

reien hatte man obendrein

den Vorteil, Wappen und In-

schrift verändern zu können, wenn der erste, auf den

das Kunstwerk gemünzt war, nicht angebissen hatte.

Auch bei diesem Handel stossen wir wieder auf Herrn

J. Petrj. In Böhmen reiste er vorigen Sommer mit

seinen drei Lieblingswarengattungen, den Sieneser

Buchdecken, den Schalen aus Millefioriglas, die in

Nachahmung altrömischer heute in bekannten Fabriken

Murano's angefertigt und von Zwischenhänden »alt

gemacht« werden, und den Holzreliefs mit einem

Reiterbildnis. Er kam dieses Mal nicht aus München,

sondern aus Hof in Bayern, hatte seine Schätze von

einem Kunstmaler Schäfer in Königgrätz geerbt und

that sehr erstaunt, als ihm der Vorsteher eines Museums

ins Gesicht sagte, es handle sich um lauter Fälschungen.

Seit mehr denn zehn Jahren hatte Herr Petrj dies von

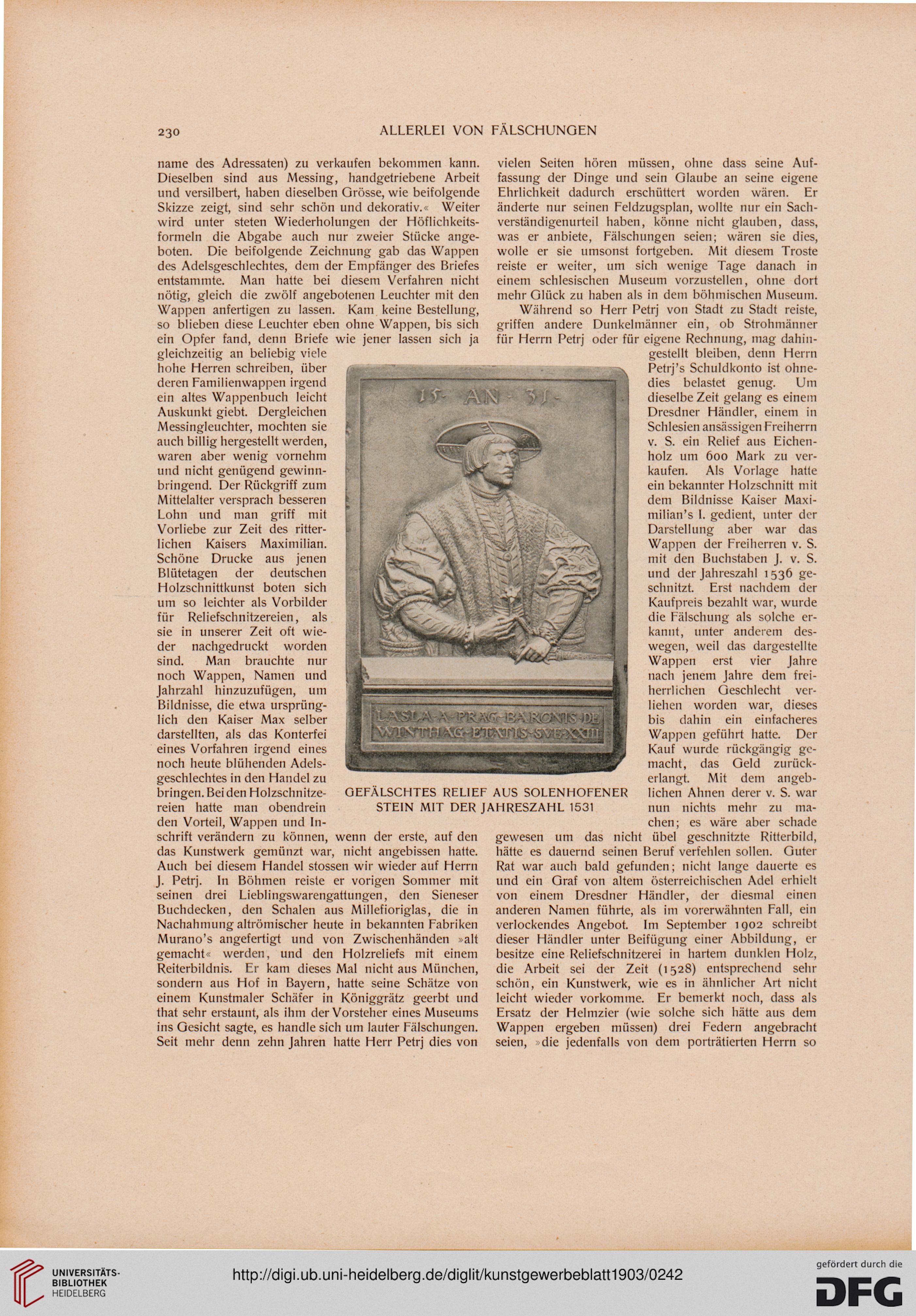

GEFÄLSCHTES RELIEF AUS SOLENHOFENER

STEIN MIT DER JAHRESZAHL 1531

vielen Seiten hören müssen, ohne dass seine Auf-

fassung der Dinge und sein Glaube an seine eigene

Ehrlichkeit dadurch erschüttert worden wären. Er

änderte nur seinen Feldzugsplan, wollte nur ein Sach-

verständigenurteil haben, könne nicht glauben, dass,

was er anbiete, Fälschungen seien; wären sie dies,

wolle er sie umsonst fortgeben. Mit diesem Tröste

reiste er weiter, um sich wenige Tage danach in

einem schlesischen Museum vorzustellen, ohne dort

mehr Glück zu haben als in dem böhmischen Museum.

Während so Herr Petrj von Stadt zu Stadt reiste,

griffen andere Dunkelmänner ein, ob Strohmänner

für Herrn Petrj oder für eigene Rechnung, mag dahin-

gestellt bleiben, denn Herrn

Petrj's Schuldkonto ist ohne-

dies belastet genug. Um

dieselbe Zeit gelang es einem

Dresdner Händler, einem in

Schlesien ansässigen Freiherrn

v. S. ein Relief aus Eichen-

holz um 600 Mark zu ver-

kaufen. Als Vorlage hatte

ein bekannter Holzschnitt mit

dem Bildnisse Kaiser Maxi-

milian's I. gedient, unter der

Darstellung aber war das

Wappen der Freiherren v. S.

mit den Buchstaben J. v. S.

und der Jahreszahl 1 536 ge-

schnitzt. Erst nachdem der

Kaufpreis bezahlt war, wurde

die Fälschung als solche er-

kannt, unter anderem des-

wegen, weil das dargestellte

Wappen erst vier Jahre

nach jenem Jahre dem frei-

herrlichen Geschlecht ver-

liehen worden war, dieses

bis dahin ein einfacheres

Wappen geführt hatte. Der

Kauf wurde rückgängig ge-

macht, das Geld zurück-

erlangt. Mit dem angeb-

lichen Ahnen derer v. S. war

nun nichts mehr zu ma-

chen; es wäre aber schade

gewesen um das nicht übel geschnitzte Ritterbild,

hätte es dauernd seinen Beruf verfehlen sollen. Guter

Rat war auch bald gefunden; nicht lange dauerte es

und ein Graf von altem österreichischen Adel erhielt

von einem Dresdner Händler, der diesmal einen

anderen Namen führte, als im vorerwähnten Fall, ein

verlockendes Angebot. Im September 1902 schreibt

dieser Händler unter Beifügung einer Abbildung, er

besitze eine Reliefschnitzerei in hartem dunklen Holz,

die Arbeit sei der Zeit (1528) entsprechend sehr

schön, ein Kunstwerk, wie es in ähnlicher Art nicht

leicht wieder vorkomme. Er bemerkt noch, dass als

Ersatz der Helmzier (wie solche sich hätte aus dem

Wappen ergeben müssen) drei Federn angebracht

seien, die jedenfalls von dem porträtierten Herrn so

ALLERLEI VON FÄLSCHUNGEN

name des Adressaten) zu verkaufen bekommen kann.

Dieselben sind aus Messing, handgetriebene Arbeit

und versilbert, haben dieselben Grösse, wie beifolgende

Skizze zeigt, sind sehr schön und dekorative Weiter

wird unter steten Wiederholungen der Höflichkeits-

formeln die Abgabe auch nur zweier Stücke ange-

boten. Die beifolgende Zeichnung gab das Wappen

des Adelsgeschlechtes, dem der Empfänger des Briefes

entstammte. Man hatte bei diesem Verfahren nicht

nötig, gleich die zwölf angebotenen Leuchter mit den

Wappen anfertigen zu lassen. Kam keine Bestellung,

so blieben diese Leuchter eben ohne Wappen, bis sich

ein Opfer fand, denn Briefe wie jener lassen sich ja

gleichzeitig an beliebig viele

hohe Herren schreiben, über

deren Familienwappen irgend

ein altes Wappenbuch leicht

Auskunkt giebt. Dergleichen

Messingleuchter, mochten sie

auch billig hergestellt werden,

waren aber wenig vornehm

und nicht genügend gewinn-

bringend. Der Rückgriff zum

Mittelalter versprach besseren

Lohn und man griff mit

Vorliebe zur Zeit des ritter-

lichen Kaisers Maximilian.

aus jenen

deutschen

boten sich

Schöne Drucke

Blütetagen der

Holzschnittkunst

um so leichter als Vorbilder

für Reliefschnitzereien, als

sie in unserer Zeit oft wie-

der nachgedruckt worden

sind. Man brauchte nur

noch Wappen, Namen und

Jahrzahl hinzuzufügen, um

Bildnisse, die etwa ursprüng-

lich den Kaiser Max selber

darstellten, als das Konterfei

eines Vorfahren irgend eines

noch heute blühenden Adels-

geschlechtes in den Handel zu

bringen. Bei den Holzschnitze-

reien hatte man obendrein

den Vorteil, Wappen und In-

schrift verändern zu können, wenn der erste, auf den

das Kunstwerk gemünzt war, nicht angebissen hatte.

Auch bei diesem Handel stossen wir wieder auf Herrn

J. Petrj. In Böhmen reiste er vorigen Sommer mit

seinen drei Lieblingswarengattungen, den Sieneser

Buchdecken, den Schalen aus Millefioriglas, die in

Nachahmung altrömischer heute in bekannten Fabriken

Murano's angefertigt und von Zwischenhänden »alt

gemacht« werden, und den Holzreliefs mit einem

Reiterbildnis. Er kam dieses Mal nicht aus München,

sondern aus Hof in Bayern, hatte seine Schätze von

einem Kunstmaler Schäfer in Königgrätz geerbt und

that sehr erstaunt, als ihm der Vorsteher eines Museums

ins Gesicht sagte, es handle sich um lauter Fälschungen.

Seit mehr denn zehn Jahren hatte Herr Petrj dies von

GEFÄLSCHTES RELIEF AUS SOLENHOFENER

STEIN MIT DER JAHRESZAHL 1531

vielen Seiten hören müssen, ohne dass seine Auf-

fassung der Dinge und sein Glaube an seine eigene

Ehrlichkeit dadurch erschüttert worden wären. Er

änderte nur seinen Feldzugsplan, wollte nur ein Sach-

verständigenurteil haben, könne nicht glauben, dass,

was er anbiete, Fälschungen seien; wären sie dies,

wolle er sie umsonst fortgeben. Mit diesem Tröste

reiste er weiter, um sich wenige Tage danach in

einem schlesischen Museum vorzustellen, ohne dort

mehr Glück zu haben als in dem böhmischen Museum.

Während so Herr Petrj von Stadt zu Stadt reiste,

griffen andere Dunkelmänner ein, ob Strohmänner

für Herrn Petrj oder für eigene Rechnung, mag dahin-

gestellt bleiben, denn Herrn

Petrj's Schuldkonto ist ohne-

dies belastet genug. Um

dieselbe Zeit gelang es einem

Dresdner Händler, einem in

Schlesien ansässigen Freiherrn

v. S. ein Relief aus Eichen-

holz um 600 Mark zu ver-

kaufen. Als Vorlage hatte

ein bekannter Holzschnitt mit

dem Bildnisse Kaiser Maxi-

milian's I. gedient, unter der

Darstellung aber war das

Wappen der Freiherren v. S.

mit den Buchstaben J. v. S.

und der Jahreszahl 1 536 ge-

schnitzt. Erst nachdem der

Kaufpreis bezahlt war, wurde

die Fälschung als solche er-

kannt, unter anderem des-

wegen, weil das dargestellte

Wappen erst vier Jahre

nach jenem Jahre dem frei-

herrlichen Geschlecht ver-

liehen worden war, dieses

bis dahin ein einfacheres

Wappen geführt hatte. Der

Kauf wurde rückgängig ge-

macht, das Geld zurück-

erlangt. Mit dem angeb-

lichen Ahnen derer v. S. war

nun nichts mehr zu ma-

chen; es wäre aber schade

gewesen um das nicht übel geschnitzte Ritterbild,

hätte es dauernd seinen Beruf verfehlen sollen. Guter

Rat war auch bald gefunden; nicht lange dauerte es

und ein Graf von altem österreichischen Adel erhielt

von einem Dresdner Händler, der diesmal einen

anderen Namen führte, als im vorerwähnten Fall, ein

verlockendes Angebot. Im September 1902 schreibt

dieser Händler unter Beifügung einer Abbildung, er

besitze eine Reliefschnitzerei in hartem dunklen Holz,

die Arbeit sei der Zeit (1528) entsprechend sehr

schön, ein Kunstwerk, wie es in ähnlicher Art nicht

leicht wieder vorkomme. Er bemerkt noch, dass als

Ersatz der Helmzier (wie solche sich hätte aus dem

Wappen ergeben müssen) drei Federn angebracht

seien, die jedenfalls von dem porträtierten Herrn so