DER ERSTE BAU

Das Gebäude

mit der Felix-

und Cyriacusinschrift

n derselben Stelle, wo jetzt der Hermagorasdom sich erhebt, haben wir seinen

Ursprung gesucht. Bei der ganzen Anlage Aquilejas ist es nicht zu wundern,

daß hier mehrere Gebäude, die vor das 4. Jahrhundert zurückweisen, kon-

statiert werden konnten, wie der im früheren Abschnitt eingehend erörterte

Römerbau, der später in den Dom aufging, beziehungsweise als Krypta diente,

sowie ferner an Stelle des Baptisteriums jenes quadratische Gebäude, das am

ehesten ein heidnischer Tempel gewesen sein konnte.

Außerdem fand sich aber neben der Nordfront des Domes und unter dem mittelalter-

liehen Kampanile eine basilikale Anlage aus dem 4. Jahrhundert und wieder unter dieser

zirka 80 cm bis 1 m tiefer ein noch älteres Gebäude, das, in mehrere Räume geteilt, schöne

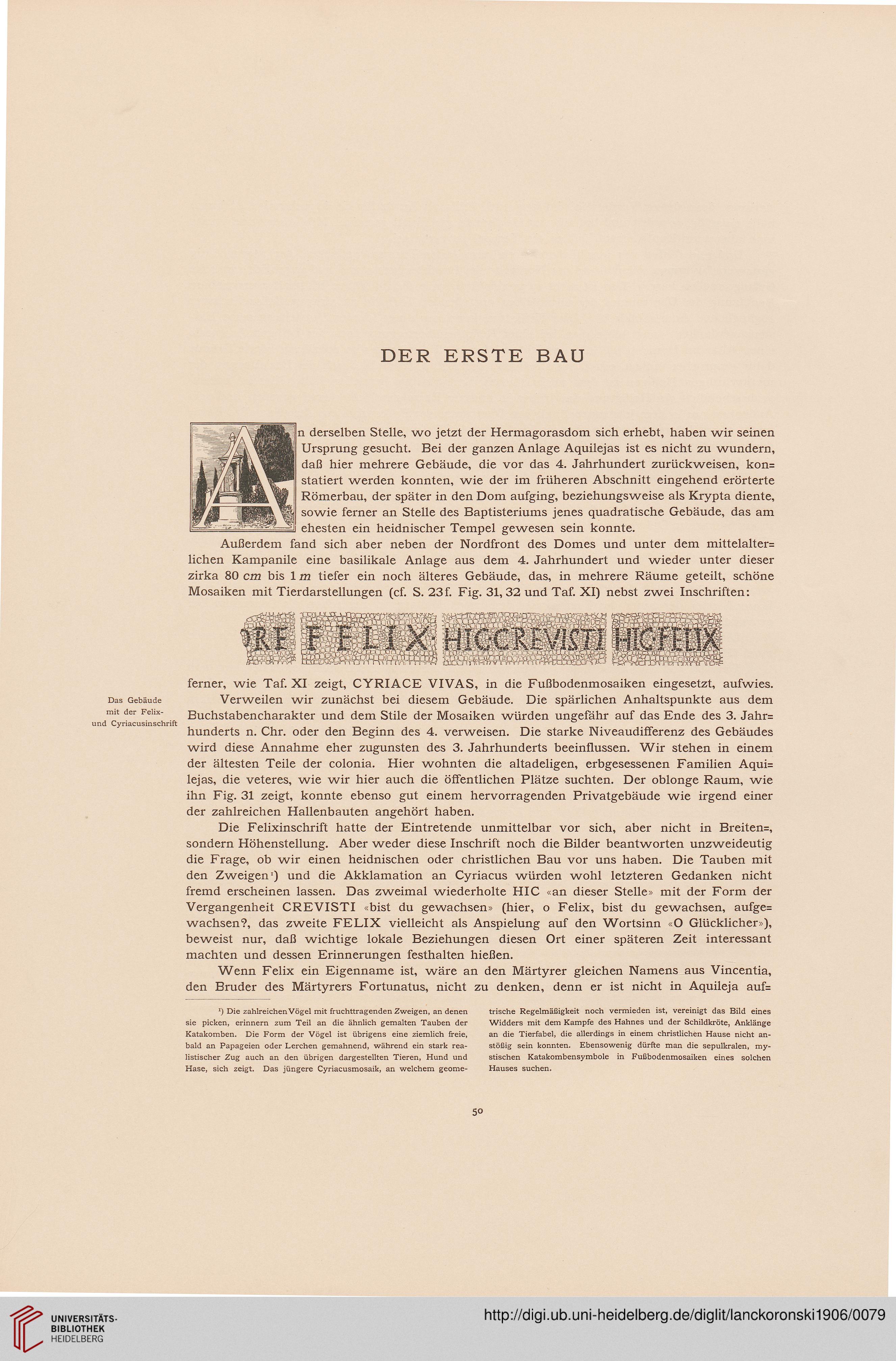

Mosaiken mit Tierdarstellungen (cf. S. 23f. Fig. 31, 32 und Taf. XI) nebst zwei Inschriften:

ferner, wie Taf. XI zeigt, CYRIACE VIVAS, in die Fußbodenmosaiken eingesetzt, aufwies.

Verweilen wir zunächst bei diesem Gebäude. Die spärlichen Anhaltspunkte aus dem

Buchstabencharakter und dem Stile der Mosaiken würden ungefähr auf das Ende des 3. Jahr-

hunderts n. Chr. oder den Beginn des 4. verweisen. Die starke Niveaudifferenz des Gebäudes

wird diese Annahme eher zugunsten des 3. Jahrhunderts beeinflussen. Wir stehen in einem

der ältesten Teile der colonia. Hier wohnten die altadeligen, erbgesessenen Familien Aqui-

lejas, die veteres, wie wir hier auch die öffentlichen Plätze suchten. Der oblonge Raum, wie

ihn Fig. 31 zeigt, konnte ebenso gut einem hervorragenden Privatgebäude wie irgend einer

der zahlreichen Hallenbauten angehört haben.

Die Felixinschrift hatte der Eintretende unmittelbar vor sich, aber nicht in Breiten=,

sondern Höhenstellung. Aber weder diese Inschrift noch die Bilder beantworten unzweideutig

die Frage, ob wir einen heidnischen oder christlichen Bau vor uns haben. Die Tauben mit

den Zweigen1) und die Akklamation an Cyriacus würden wohl letzteren Gedanken nicht

fremd erscheinen lassen. Das zweimal wiederholte HIC «an dieser Stelle» mit der Form der

Vergangenheit CREVISTI «bist du gewachsen» (hier, o Felix, bist du gewachsen, aufge-

wachsen?, das zweite FELIX vielleicht als Anspielung auf den Wortsinn «O Glücklicher»),

beweist nur, daß wichtige lokale Beziehungen diesen Ort einer späteren Zeit interessant

machten und dessen Erinnerungen festhalten hießen.

Wenn Felix ein Eigenname ist, wäre an den Märtyrer gleichen Namens aus Vincentia,

den Bruder des Märtyrers Fortunatus, nicht zu denken, denn er ist nicht in Aquileja auf-

x) Die zahlreichen Vögel mit fruchttragenden Zweigen, an denen

sie picken, erinnern zum Teil an die ähnlich gemalten Tauben der

Katakomben. Die Form der Vögel ist übrigens eine ziemlich freie,

bald an Papageien oder Lerchen gemahnend, während ein stark rea-

listischer Zug auch an den übrigen dargestellten Tieren, Hund und

Hase, sich zeigt. Das jüngere Cyriacusmosaik, an welchem geome-

trische Regelmäßigkeit noch vermieden ist, vereinigt das Bild eines

Widders mit dem Kampfe des Hahnes und der Schildkröte, Anklänge

an die Tierfabel, die allerdings in einem christlichen Hause nicht an-

stößig sein konnten. Ebensowenig dürfte man die sepulkralen, my-

stischen Katakombensymbole in Fußbodenmosaiken eines solchen

Hauses suchen.

50

Das Gebäude

mit der Felix-

und Cyriacusinschrift

n derselben Stelle, wo jetzt der Hermagorasdom sich erhebt, haben wir seinen

Ursprung gesucht. Bei der ganzen Anlage Aquilejas ist es nicht zu wundern,

daß hier mehrere Gebäude, die vor das 4. Jahrhundert zurückweisen, kon-

statiert werden konnten, wie der im früheren Abschnitt eingehend erörterte

Römerbau, der später in den Dom aufging, beziehungsweise als Krypta diente,

sowie ferner an Stelle des Baptisteriums jenes quadratische Gebäude, das am

ehesten ein heidnischer Tempel gewesen sein konnte.

Außerdem fand sich aber neben der Nordfront des Domes und unter dem mittelalter-

liehen Kampanile eine basilikale Anlage aus dem 4. Jahrhundert und wieder unter dieser

zirka 80 cm bis 1 m tiefer ein noch älteres Gebäude, das, in mehrere Räume geteilt, schöne

Mosaiken mit Tierdarstellungen (cf. S. 23f. Fig. 31, 32 und Taf. XI) nebst zwei Inschriften:

ferner, wie Taf. XI zeigt, CYRIACE VIVAS, in die Fußbodenmosaiken eingesetzt, aufwies.

Verweilen wir zunächst bei diesem Gebäude. Die spärlichen Anhaltspunkte aus dem

Buchstabencharakter und dem Stile der Mosaiken würden ungefähr auf das Ende des 3. Jahr-

hunderts n. Chr. oder den Beginn des 4. verweisen. Die starke Niveaudifferenz des Gebäudes

wird diese Annahme eher zugunsten des 3. Jahrhunderts beeinflussen. Wir stehen in einem

der ältesten Teile der colonia. Hier wohnten die altadeligen, erbgesessenen Familien Aqui-

lejas, die veteres, wie wir hier auch die öffentlichen Plätze suchten. Der oblonge Raum, wie

ihn Fig. 31 zeigt, konnte ebenso gut einem hervorragenden Privatgebäude wie irgend einer

der zahlreichen Hallenbauten angehört haben.

Die Felixinschrift hatte der Eintretende unmittelbar vor sich, aber nicht in Breiten=,

sondern Höhenstellung. Aber weder diese Inschrift noch die Bilder beantworten unzweideutig

die Frage, ob wir einen heidnischen oder christlichen Bau vor uns haben. Die Tauben mit

den Zweigen1) und die Akklamation an Cyriacus würden wohl letzteren Gedanken nicht

fremd erscheinen lassen. Das zweimal wiederholte HIC «an dieser Stelle» mit der Form der

Vergangenheit CREVISTI «bist du gewachsen» (hier, o Felix, bist du gewachsen, aufge-

wachsen?, das zweite FELIX vielleicht als Anspielung auf den Wortsinn «O Glücklicher»),

beweist nur, daß wichtige lokale Beziehungen diesen Ort einer späteren Zeit interessant

machten und dessen Erinnerungen festhalten hießen.

Wenn Felix ein Eigenname ist, wäre an den Märtyrer gleichen Namens aus Vincentia,

den Bruder des Märtyrers Fortunatus, nicht zu denken, denn er ist nicht in Aquileja auf-

x) Die zahlreichen Vögel mit fruchttragenden Zweigen, an denen

sie picken, erinnern zum Teil an die ähnlich gemalten Tauben der

Katakomben. Die Form der Vögel ist übrigens eine ziemlich freie,

bald an Papageien oder Lerchen gemahnend, während ein stark rea-

listischer Zug auch an den übrigen dargestellten Tieren, Hund und

Hase, sich zeigt. Das jüngere Cyriacusmosaik, an welchem geome-

trische Regelmäßigkeit noch vermieden ist, vereinigt das Bild eines

Widders mit dem Kampfe des Hahnes und der Schildkröte, Anklänge

an die Tierfabel, die allerdings in einem christlichen Hause nicht an-

stößig sein konnten. Ebensowenig dürfte man die sepulkralen, my-

stischen Katakombensymbole in Fußbodenmosaiken eines solchen

Hauses suchen.

50