28

dieser im weiteren Verlaufe der Gotik zugrunde. Erst unter dem Einflüsse der italie-

nischen Renaissance finden sich dann wieder regelmäßige Stadtanlagen. Eine der

frühesten dürfte die Liebfrauenvorstadt von Stuttgart sein, die von Eberhard im Barte

unter der Nachwirkung italienischer Eindrücke am Ende des 15. «Jahrhunderts gegründet

wird. Das gleiche primitive System der Aneinanderreihung rechtwinkliger Baublöcke

zeigt noch Schickhardts Neustadt von Mömpelgard, während in Schiltach und Oppenau

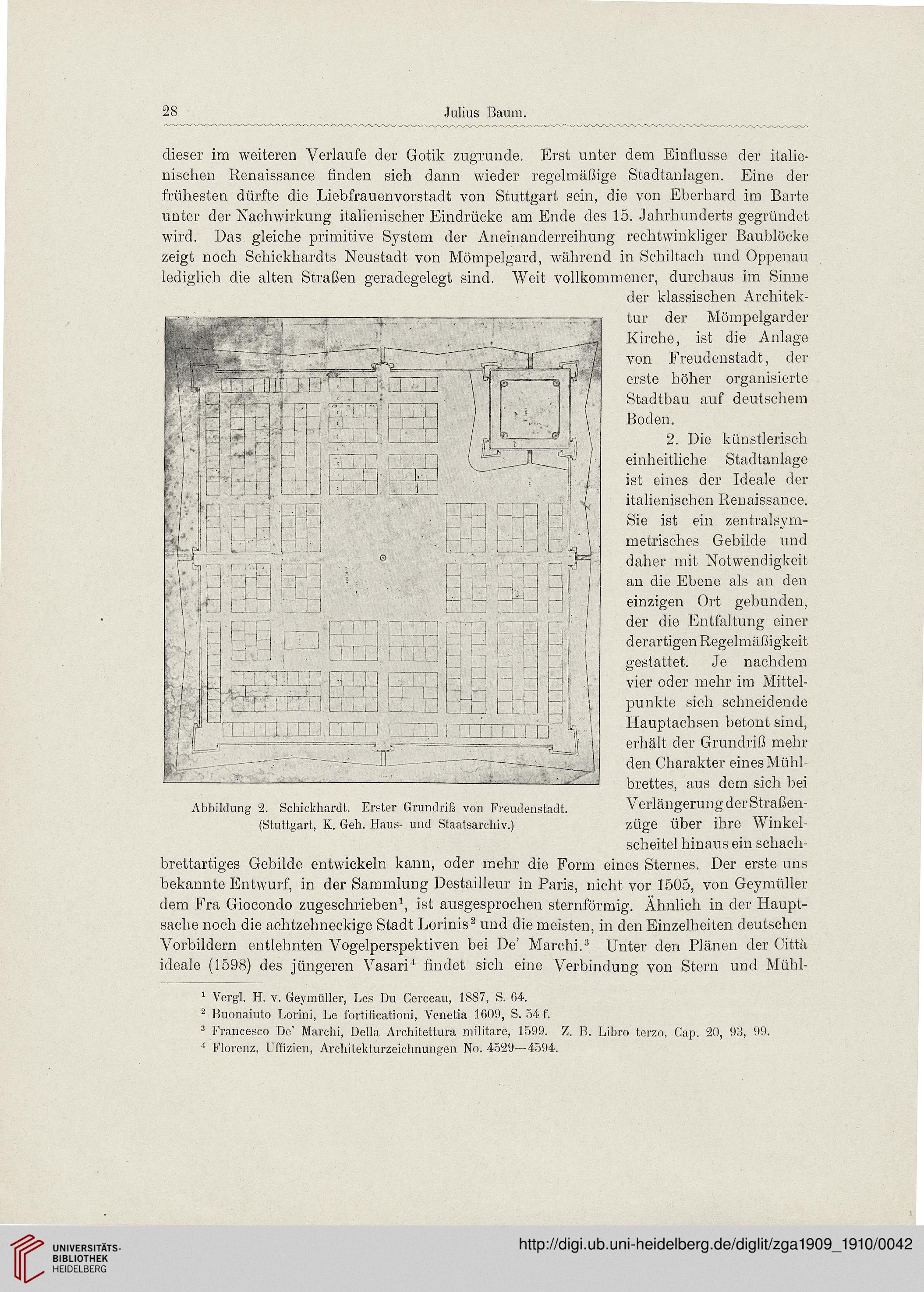

lediglich die alten Straßen geradegelegt sind. Weit vollkommener, durchaus im Sinne

der klassischen Architek-

tur der Mömpelgarder

Kirche, ist die Anlage

von Freudenstadt, der

erste höher organisierte

Stadtbau auf deutschem

Boden.

2. Die künstlerisch

einheitliche Stadtanlage

ist eines der Ideale der

italienischen Renaissance.

Sie ist ein zentralsym-

metrisches Gebilde und

daher mit Notwendigkeit

an die Ebene als an den

einzigen Ort gebunden,

der die Entfaltung einer

derartigen Regelmäßigkeit

gestattet. Je nachdem

vier oder mehr im Mittel-

punkte sich schneidende

Hauptachsen betont sind,

erhält der Grundriß mehr

den Charakter eines Mühl-

brettes, aus dem sich bei

Abbildung 2. Schickhardt. Erster Grundriß von Freudenstadt. Verlängerung der Straßen-

(Stuttgart, K. Geh. Haus- und Staatsarchiv.) züge über ihre Winkel-

scheitel hinaus ein schach-

brettartiges Gebilde entwickeln kann, oder mehr die Form eines Sternes. Der erste uns

bekannte Entwurf, in der Sammlung Destailleur in Paris, nicht vor 1505, von Geymüller

dem Fra Giocondo zugeschrieben1, ist ausgesprochen sternförmig. Ähnlich in der Haupt-

sache noch die achtzehneckige Stadt Lorinis2 und die meisten, in den Einzelheiten deutschen

Vorbildern entlehnten Vogelperspektiven bei De' Marchi.3 Unter den Plänen der Cittä

ideale (1598) des jüngeren Vasari4 findet sich eine Verbindung von Stern und Mühl-

1 Vergl, H. v. Geymüller, Les Du Gerceau, 1887, S. G4.

2 Buonaiuto Lorini, Le fortificationi, Venetia 1609, S. 54 f.

3 Francesco De' Marchi, Deila Architettura militare, 1599. Z. R. Libro terzo, Cap. 20, 93, 99.

4 Florenz, Uffizien, Architekturzeichnungen No. 4529—4594.

dieser im weiteren Verlaufe der Gotik zugrunde. Erst unter dem Einflüsse der italie-

nischen Renaissance finden sich dann wieder regelmäßige Stadtanlagen. Eine der

frühesten dürfte die Liebfrauenvorstadt von Stuttgart sein, die von Eberhard im Barte

unter der Nachwirkung italienischer Eindrücke am Ende des 15. «Jahrhunderts gegründet

wird. Das gleiche primitive System der Aneinanderreihung rechtwinkliger Baublöcke

zeigt noch Schickhardts Neustadt von Mömpelgard, während in Schiltach und Oppenau

lediglich die alten Straßen geradegelegt sind. Weit vollkommener, durchaus im Sinne

der klassischen Architek-

tur der Mömpelgarder

Kirche, ist die Anlage

von Freudenstadt, der

erste höher organisierte

Stadtbau auf deutschem

Boden.

2. Die künstlerisch

einheitliche Stadtanlage

ist eines der Ideale der

italienischen Renaissance.

Sie ist ein zentralsym-

metrisches Gebilde und

daher mit Notwendigkeit

an die Ebene als an den

einzigen Ort gebunden,

der die Entfaltung einer

derartigen Regelmäßigkeit

gestattet. Je nachdem

vier oder mehr im Mittel-

punkte sich schneidende

Hauptachsen betont sind,

erhält der Grundriß mehr

den Charakter eines Mühl-

brettes, aus dem sich bei

Abbildung 2. Schickhardt. Erster Grundriß von Freudenstadt. Verlängerung der Straßen-

(Stuttgart, K. Geh. Haus- und Staatsarchiv.) züge über ihre Winkel-

scheitel hinaus ein schach-

brettartiges Gebilde entwickeln kann, oder mehr die Form eines Sternes. Der erste uns

bekannte Entwurf, in der Sammlung Destailleur in Paris, nicht vor 1505, von Geymüller

dem Fra Giocondo zugeschrieben1, ist ausgesprochen sternförmig. Ähnlich in der Haupt-

sache noch die achtzehneckige Stadt Lorinis2 und die meisten, in den Einzelheiten deutschen

Vorbildern entlehnten Vogelperspektiven bei De' Marchi.3 Unter den Plänen der Cittä

ideale (1598) des jüngeren Vasari4 findet sich eine Verbindung von Stern und Mühl-

1 Vergl, H. v. Geymüller, Les Du Gerceau, 1887, S. G4.

2 Buonaiuto Lorini, Le fortificationi, Venetia 1609, S. 54 f.

3 Francesco De' Marchi, Deila Architettura militare, 1599. Z. R. Libro terzo, Cap. 20, 93, 99.

4 Florenz, Uffizien, Architekturzeichnungen No. 4529—4594.