Cod. Pal. germ. 362: Konrad Fleck: „Flore und Blanscheflur“

- Digitale Volltext-Präsentation

- Der unbekannte Autor: Konrad Fleck

- Sein einzig erhaltenes Werk: „Flore und Blanscheflur“

- Laubers Beitrag zur Überlieferung: Der Cod. Pal. germ. 362

- Literatur

Der unbekannte Autor: Konrad Fleck

Über den Autor des Versromans "Flore und Blanscheflur" ist nur wenig bekannt. Nicht eine einzige Urkunde berichtet von ihm und auch in seinem Werk lassen sich keine Hinweise auf seine Biographie finden. Seinen Namen kennen wir lediglich durch Rudolf von Ems, der ihn unter anderem im "Willehalm von Orlens" (Z. 2219-2223) erwähnt, einem z. B. im Cod. Pal. germ. 323 überlieferten Werk. Here Flec der guote Cuonrat wird in dem um 1235 entstandenen Minne-Epos unter den bereits verstorbenen Dichtern aufgelistet.

Konrad schrieb in alemannischem Dialekt. Als Region seiner Herkunft wurde sowohl das Elsaß als auch Basel vermutet. Rudolf von Ems schrieb ihm neben "Flore und Blanscheflur" ein weiteres, nicht mehr erhaltens Werk mit dem Titel "Cliges" zu.

Sein einzig erhaltenes Werk: "Flore und Blanscheflur"

Der Roman "Flore und Blanscheflur" geht auf eine im späten 12. Jahrhundert entstandene altfranzösische Dichtung zurück und wird auf ca. 1220 datiert. Konrad weitet seine 3000 Verse umfassende Vorlage auf 8006 Verse aus und bereichert den Stoff vor allem um psychologische Erklärungen hinsichtlich der Handlungsweise seiner Figuren.

Das Werk erzählt eine im Mittelalter weitverbreitete Liebesgeschichte. Der heidnische Königsohn Flore und die christliche Sklavin Blanscheflur werden am gleichen Tag geboren. Bereits als Kinder verlieben sie sich ineinander. Aber Flores Vater, König Fenix von Hispanien, lehnt eine Verbindung der beiden ab und trennt sie. Während man Flore nach Montorio schickt, wird Blanscheflur an den amiral von Babylon verkauft. Bei Flores Rückkehr erklären ihm seine Eltern vor einem fingierten Grabmal, daß Blanscheflur gestorben sei. Aus Kummer über den Tod seiner Geliebten will sich Flore das Leben nehmen. Um ihren Sohn zu retten, erzählt ihm seine Mutter daraufhin die Wahrheit. Flore bricht auf, um Blanscheflur zu suchen.

In Babylon erfährt er ihren Aufenthaltsort: Der amiral hat Blanscheflur, in der Hoffnung doch noch ihre Liebe zu gewinnen, in einen Turm einsperren lassen. Flore kann, indem er die Freundschaft des Turmwächters gewinnt, zu ihr gelangen. Aber ihr Glück ist nicht von langer Dauer. Der amiral überrascht die beiden im Schlaf und verurteilt sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Ihre selbstaufopfernde Liebe rührt die Hofleute des amiral jedoch so sehr, daß sie sich weigern die Hinrichtung durchzuführen und für die Liebenden um Gnade bitten. Der amiral läßt sich schließlich überzeugen, vermählt die beiden und schlägt Flore zum Ritter. Schließlich erreicht sie die Nachricht vom Tode des Königs Fenix, Flores Vater. Sie kehren nach Hispanien zurück. Flore wird dort zum König gekrönt und regiert bis er zusammen mit Blanscheflur im Alter von 100 Jahren stirbt. Beider Tochter, Bertha, wird die Mutter Karls d. Gr. Konrad Flecks Anliegen war es, mit dieser Geschichte zum Ausdruck zu bringen, daß der Mensch moralische Vollkommenheit, nur durch die rehte hohe minn (V. 92), durch aufrichtige Liebe, erlangen könne.

Laubers Beitrag zur Überlieferung: Der Cod. Pal. germ. 362

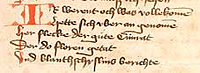

Das Werk ist in vier Handschriften überliefert (außer dem Cod. Pal. germ. 362 noch Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 18; Prag, Universitätsbibliothelk, Cod. XVII D 31 (Fragment); Frauenfeld, Kath. Pfarreiarchiv, Cod. III Bg.). Unter diesen vier Manuskripten sind jedoch nur zwei vollständig, die beide aus der Werkstatt des Diebold Lauber stammen. Von diesen beiden Codices wurde wiederum lediglich der Cod. Pal. germ. 362 illustriert. Die zweite Lauber-Handschrift, das Ms. germ. fol. 18 der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz war zwar für eine Bebilderung vorgesehen, aber die Illustrationen wurden nicht mehr ausgeführt. Das Heidelberger Manuskript enthält ungerahmte, meist ganzseitige mit Wasser- und Deckfarben kolorierte Federzeichnungen. Ihre Anzahl wird in der Literatur häufig mit 26 angegeben. Tatsächlich handelt es sich jedoch um 36 Illustrationen. Sie stammen alle von Händen der Illustratorengruppe A, die auch an der Herstellung der fünfbändigen Heidelberger Bibel (Cod. Pal. germ. 19-23) beteiligt war und vorwiegend in der Frühzeit der Werkstatt gearbeitet hat.

Bei den meisten Darstellungen handelt es sich um Dialogszenen. Die Figuren stehen sich zu zweit oder in Gruppen gegenüber und scheinen miteinander zu reden. Ihre Gesten erinnern dabei oft an ältere, bebilderte Rechtshandschriften – so in der Illustration mit dem Empfang Flores durch Herzogin Sebille in Montorio auf fol. 40r. Zum Zeichen, daß er sich nun in ihre Obhut, quasi in ihre Hände begibt, hat er seine Hände zwischen ihre gelegt. Diese Geste ist z. B. auch immer wieder in den Darstellungen des Heidelberger Sachsenspiegels anzutreffen. Darüber hinaus sind die Reisen der Figuren immer wieder Bildthema, wobei mit der Abreise in der Regel auch zugleich das Reiseziel dargestellt wird. Hinzu kommen weitere Darstellungen aus dem alltäglichen Leben, etwa wie ein Steinmetz eine Grabplatte für Blancheflurs Grab behaut oder Flore mit dem Turmwächter Schach spielt, um dessen Gunst und Vertrauen zu gewinnen. Kampfszenen dagegen – selbst Turnierszenen – sind in der Handschrift nicht zu finden.

Eine weitere Besonderheit des Manuskripts sind die in den Darstellungen angebrachten Wappen. Es handelt sich meist um solche elsässischer Familien. Das in Gold und Rot schräg gevierte Wappen der Herren von Lampertheim /Elsaß findet sich z. B. auf fol. 54r, 79v und 89r. Ein Johannes von Lampertheim war 1417 Reichsschultheiß in Hagenau. Vielleicht sind daher in den elsässischen Adelsfamilien die Auftraggeber der Handschrift zu sehen.

Nach Auskunft des Exlibris-Vermerks auf fol. 4*r Dii ceptis as(pirate) befand sich die Handschrift später im Besitz des Pfalzgrafen Johann von Mosbach-Neumarkt (1443-1486), der sie von seinem Vater Pfalzgraf Otto I. von Mosbach-Neumarkt (1387-1461) geerbt haben könnte. Pfalzgraf Otto I. war nicht nur Herzog in Mosbach, sondern hatte zwischen 1436 und 1445 für seinen unmündigen Neffen Ludwig (IV.) die Regentschaft über die ganze Kurpfalz inne. Um 1556/1559 ist das Manuskript in der älteren Heidelberger Schloßbibliothek nachzuweisen. Etwa zwanzig Jahre später, um 1581, gehörte es jedoch zum Bestand der Bibliothek in der Heiliggeistkirche.

Literatur

-

Adelung, Nachrichten

Adelung, Friedrich: Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Heidelbergischen Bibliothek in die Vatikanische gekommen sind. Nebst einem Verzeichnisse derselben und Auszügen, Königsberg 1796, S. 28. - Bartsch, Handschriften, 1887

Bartsch, Karl: Die altdeutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg, Heidelberg 1887 (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg 1), Nr. 189. -

Bartsch, Kritik, 1886

Bartsch, Karl: Kritik zu Flore und Blanscheflur, in: Ders.: Beiträge zur Quellenkunde der altdeutschen Literatur, Straßburg 1886, S. 60-86 (mitunter unzuverlässig). - Fechter, Kundenkreis 1938

Fechter, Werner: Der Kundenkreis des Diebold Lauber, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 55, 1938 S. 128 und Anmerkung 3. - Fechter, Publikum, 1935

Fechter, Werner: Das Publikum der mittelhochdeutschen Dichtung (Deutsche Forschungen 28), Diss. Heidelberg 1935, S. 47 Anmerkung 464. - VL (2) Bd. 2, Sp. 744-747 (Peter Ganz)

Ganz, Peter, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/ New York 1978ff. (VL2), Band 2, Spalte 744-747 (Hs. erwähnt [Sigle H]). - Hanauer, Lauber, 1995

Auguste Hanauer, Diebolt Lauber et les calligraphes de Haguenau au XVe siècle, in: Revue catholique d'Alsace N. F. 14, 1895, S. 411-427; 481-493, 563-576. - Kautzsch 1895

- Killy, Literaturlexikon Bd. 3, S. 410f. (Christian Kiening)

Kiening, in: Killy, Walther: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, Band 1-12 : Autoren und Werke von A-Z, Gütersloh 1988-1992, Band 3, S. 410 f. -

Kindler von Knobloch, Geschlechterbuch, 1898-1919

Kindler von Knobloch, Julius: Oberbadisches Geschlechterbuch, Band 1-3, Heidelberg 1898-1919, Band 2, S. 421. -

Kindler von Knobloch, Das goldene Buch, 1885-1886

Kindler von Knobloch: Das goldene Buch von Straßburg, Band 1, Wien 1885, S. 167-169; Band 2, Wien 1886, Tafel 3, Abb. 31. -

Müller, in: Jahreszeiten der Gefühle, 1998

Müller, Markus, in: Jahreszeiten der Gefühle. Das Gothaer Liebespaar und die Minne im Spätmittelalter, Katalog zur Ausstellung vom 1. Mai bis 28. Juni 1998 im Schloß Friedenstein in Gotha, hrsg. von Allmuth Schuttwolf, Ostfildern-Ruit 1998, S. 67f. Kat. 22, Abb. 22 (Bll. 1v-2r). -

Saurma-Jeltsch, Bilderhandschriften

Saurma-Jeltsch, Lieselotte E.: Spätformen mittelalterlicher Buchherstellung. Bilderhandschriften aus der Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau, Wiesbaden 2001, Band 1, S. 61-243, Band 2, S. 67-69 Nr. 45, Abb. 316, 322 (Bll. 73v, 204v). - Schäfer, Flore und Blancheflur,1984

Schäfer, Verena: Flore und Blancheflur. Epos und Volksbuch. Textversionen und die verschiedenen Illustrationen bis ins 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Illustration (tuduv Studien/Reihe Kunstgeschichte 12), München 1984, S. 192, Nr. K 10, Abb. 3-9 (Bll. 18r, 48r, 54r, 130r, 135r, 147r, 185v). - Stamm-Saurma, Zuht und wicze

Stamm-Saurma, Liselotte E.: Zuht und wicze. Zum Bildgehalt spätmittelalterlicher Epenhandschriften, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 41, 1987, S. 42-70, bes. S. 62-64. - Sommer 1846

Sommer, Emil (Hrsg.): Flore und Blanscheflur. Eine Erzählung von Konrad Fleck (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur 12), Quedlinburg/Leipzig 1846 (Sigle H). - Traband 1982

Traband, Gérard: Diebolt louber schriber zu hagenowe, in: Etudes Haguenoviennes N.S. 8, 1982, S. 51-92, bes. S. 83. - Wegener 1927

Wegener, Hans: Beschreibendes Verzeichnis der deutschen Bilder-Handschriften des späten Mittelalters in der Heidelberger Universitäts-Bibliothek, Leipzig 1927. S. 35, Abb. 32 (Bl. 2r) und S. 112. - Wilken 1817

Wilken, Friedrich: Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen. Nebst einem Verzeichniß der aus der pfaelzischen Bibliothek im Vatican an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften, Heidelberg 1817, S. 444. -

Wilpert 1965

Wilpert, Gero von: Deutsche Literatur in Bildern, 2. erweiterte Auflage, Stuttgart 1965, S. 36, Abb. 80 (Bl. 94v). -

Zimmermann, in: Kostbarkeiten, 1999

Zimmermann, Karin, in: Kostbarkeiten gesammelter Geschichte. Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen der Universitätsbibliothek (Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, 1), Heidelberg 1999, S. 156, A 29, Abb. 10 (Bl. 35r)

© Ulrike Spyra, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 09/2008