96

Vom Ende her denken?!

9 Schwellenbohlenbau um 1160.

Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.

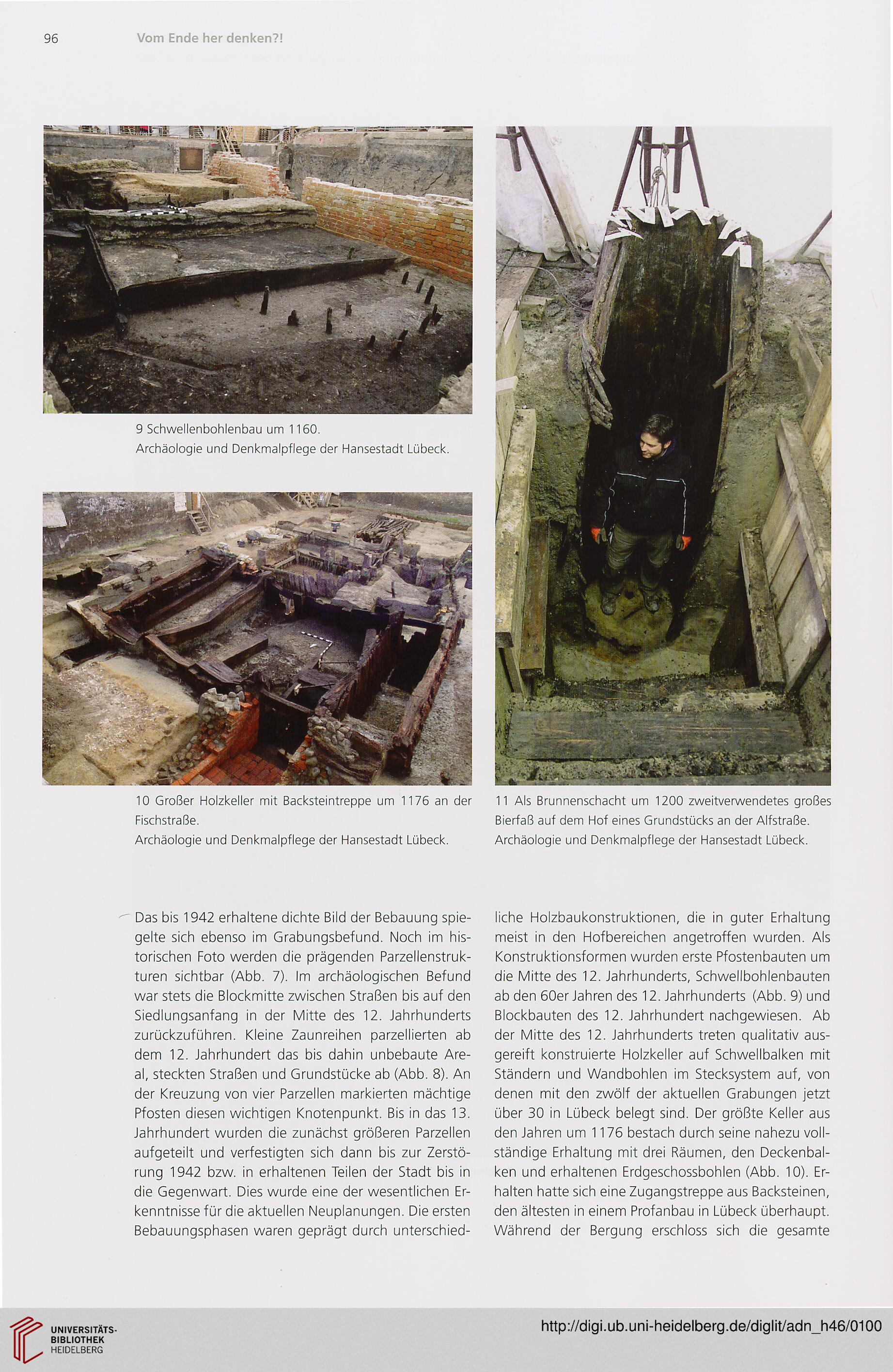

10 Großer Holzkeller mit Backsteintreppe um 1176 an der

Fischstraße.

Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.

11 Als Brunnenschacht um 1200 zweitverwendetes großes

Bierfaß auf dem Hof eines Grundstücks an der Alfstraße.

Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.

" Das bis 1942 erhaltene dichte Bild der Bebauung spie-

gelte sich ebenso im Grabungsbefund. Noch im his-

torischen Foto werden die prägenden Parzellenstruk-

turen sichtbar (Abb. 7). Im archäologischen Befund

war stets die Blockmitte zwischen Straßen bis auf den

Siedlungsanfang in der Mitte des 12. Jahrhunderts

zurückzuführen. Kleine Zaunreihen parzellierten ab

dem 12. Jahrhundert das bis dahin unbebaute Are-

al, steckten Straßen und Grundstücke ab (Abb. 8). An

der Kreuzung von vier Parzellen markierten mächtige

Pfosten diesen wichtigen Knotenpunkt. Bis in das 13.

Jahrhundert wurden die zunächst größeren Parzellen

aufgeteilt und verfestigten sich dann bis zur Zerstö-

rung 1942 bzw. in erhaltenen Teilen der Stadt bis in

die Gegenwart. Dies wurde eine der wesentlichen Er-

kenntnisse für die aktuellen Neuplanungen. Die ersten

Bebauungsphasen waren geprägt durch unterschied-

liche Holzbaukonstruktionen, die in guter Erhaltung

meist in den Hofbereichen angetroffen wurden. Als

Konstruktionsformen wurden erste Pfostenbauten um

die Mitte des 12. Jahrhunderts, Schwellbohlenbauten

ab den 60er Jahren des 12. Jahrhunderts (Abb. 9) und

Blockbauten des 12. Jahrhundert nachgewiesen. Ab

der Mitte des 12. Jahrhunderts treten qualitativ aus-

gereift konstruierte Holzkeller auf Schwellbalken mit

Ständern und Wandbohlen im Stecksystem auf, von

denen mit den zwölf der aktuellen Grabungen jetzt

über 30 in Lübeck belegt sind. Der größte Keller aus

den Jahren um 1176 bestach durch seine nahezu voll-

ständige Erhaltung mit drei Räumen, den Deckenbal-

ken und erhaltenen Erdgeschossbohlen (Abb. 10). Er-

halten hatte sich eine Zugangstreppe aus Backsteinen,

den ältesten in einem Profanbau in Lübeck überhaupt.

Während der Bergung erschloss sich die gesamte

Vom Ende her denken?!

9 Schwellenbohlenbau um 1160.

Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.

10 Großer Holzkeller mit Backsteintreppe um 1176 an der

Fischstraße.

Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.

11 Als Brunnenschacht um 1200 zweitverwendetes großes

Bierfaß auf dem Hof eines Grundstücks an der Alfstraße.

Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.

" Das bis 1942 erhaltene dichte Bild der Bebauung spie-

gelte sich ebenso im Grabungsbefund. Noch im his-

torischen Foto werden die prägenden Parzellenstruk-

turen sichtbar (Abb. 7). Im archäologischen Befund

war stets die Blockmitte zwischen Straßen bis auf den

Siedlungsanfang in der Mitte des 12. Jahrhunderts

zurückzuführen. Kleine Zaunreihen parzellierten ab

dem 12. Jahrhundert das bis dahin unbebaute Are-

al, steckten Straßen und Grundstücke ab (Abb. 8). An

der Kreuzung von vier Parzellen markierten mächtige

Pfosten diesen wichtigen Knotenpunkt. Bis in das 13.

Jahrhundert wurden die zunächst größeren Parzellen

aufgeteilt und verfestigten sich dann bis zur Zerstö-

rung 1942 bzw. in erhaltenen Teilen der Stadt bis in

die Gegenwart. Dies wurde eine der wesentlichen Er-

kenntnisse für die aktuellen Neuplanungen. Die ersten

Bebauungsphasen waren geprägt durch unterschied-

liche Holzbaukonstruktionen, die in guter Erhaltung

meist in den Hofbereichen angetroffen wurden. Als

Konstruktionsformen wurden erste Pfostenbauten um

die Mitte des 12. Jahrhunderts, Schwellbohlenbauten

ab den 60er Jahren des 12. Jahrhunderts (Abb. 9) und

Blockbauten des 12. Jahrhundert nachgewiesen. Ab

der Mitte des 12. Jahrhunderts treten qualitativ aus-

gereift konstruierte Holzkeller auf Schwellbalken mit

Ständern und Wandbohlen im Stecksystem auf, von

denen mit den zwölf der aktuellen Grabungen jetzt

über 30 in Lübeck belegt sind. Der größte Keller aus

den Jahren um 1176 bestach durch seine nahezu voll-

ständige Erhaltung mit drei Räumen, den Deckenbal-

ken und erhaltenen Erdgeschossbohlen (Abb. 10). Er-

halten hatte sich eine Zugangstreppe aus Backsteinen,

den ältesten in einem Profanbau in Lübeck überhaupt.

Während der Bergung erschloss sich die gesamte