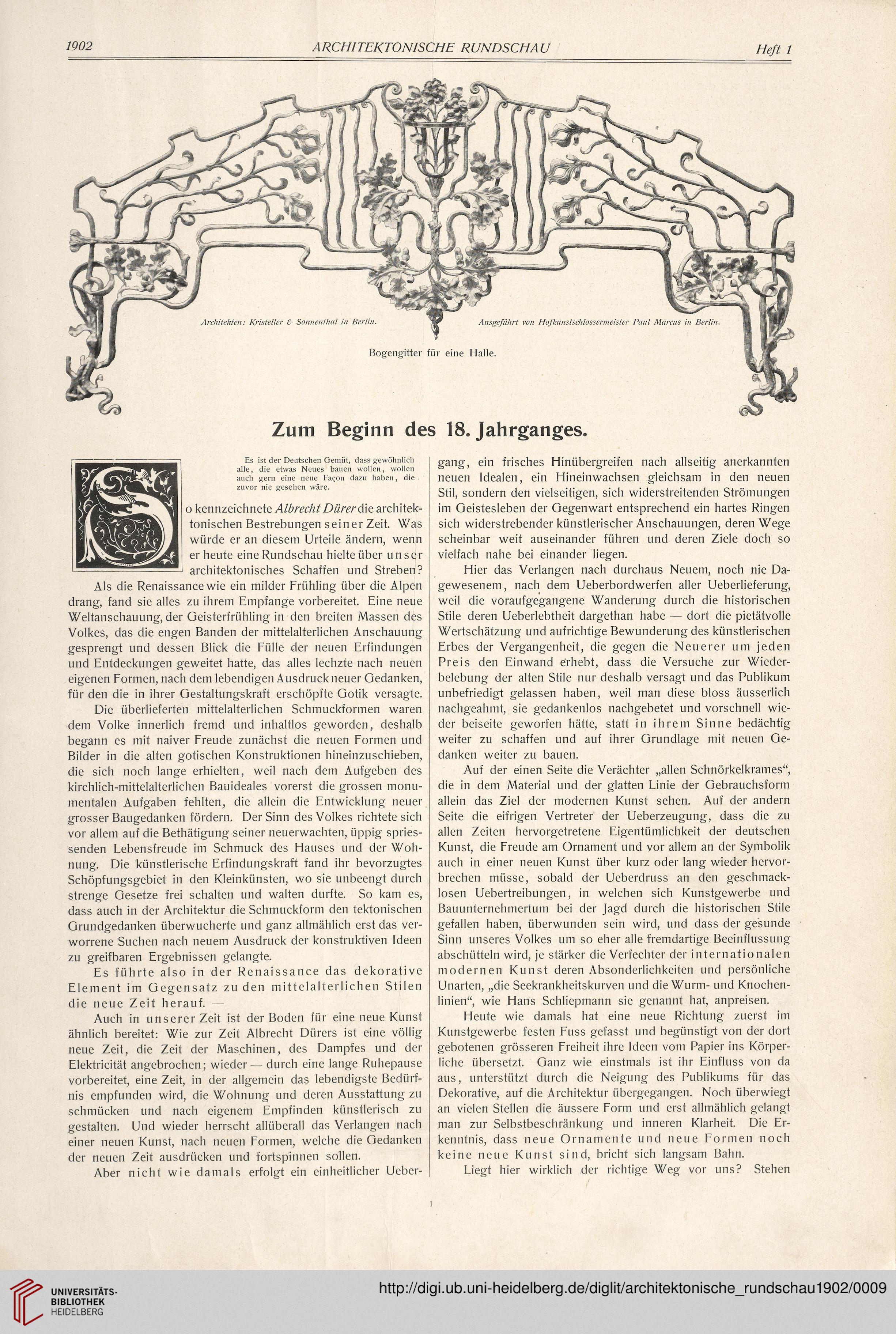

1902

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 1

Es ist der Deutschen Gemüt, dass gewöhnlich

alle, die etwas Neues bauen wollen, wollen

auch gern eine neue Facon dazu haben, die

zuvor nie gesehen wäre.

o kennzeichnete Albrecht Dürer die architek-

tonischen Bestrebungen seiner Zeit. Was

würde er an diesem Urteile ändern, wenn

er heute eine Rundschau hielte über unser

architektonisches Schaffen und Streben?

Als die Renaissance wie ein milder Frühling über die Alpen

drang, fand sie alles zu ihrem Empfange vorbereitet. Eine neue

Weltanschauung, der Geisterfrühling in den breiten Massen des

Volkes, das die engen Banden der mittelalterlichen Anschauung

gesprengt und dessen Blick die Fülle der neuen Erfindungen

und Entdeckungen geweitet hatte, das alles lechzte nach neuen

eigenen Formen, nach dem lebendigen Ausdruck neuer Gedanken,

für den die in ihrer Gestaltungskraft erschöpfte Gotik versagte.

Die überlieferten mittelalterlichen Schmuckformen waren

dem Volke innerlich fremd und inhaltlos geworden, deshalb

begann es mit naiver Freude zunächst die neuen Formen und

Bilder in die alten gotischen Konstruktionen hineinzuschieben,

die sich noch lange erhielten, weil nach dem Aufgeben des

kirchlich-mittelalterlichen Bauideales vorerst die grossen monu-

mentalen Aufgaben fehlten, die allein die Entwicklung neuer

grosser Baugedanken fördern. Der Sinn des Volkes richtete sich

vor allem auf die Bethätigung seiner neuerwachten, üppig spries-

senden Lebensfreude im Schmuck des Hauses und der Woh-

nung. Die künstlerische Erfindungskraft fand ihr bevorzugtes

Schöpfungsgebiet in den Kleinkünsten, wo sie unbeengt durch

strenge Gesetze frei schalten und walten durfte. So kam es,

dass auch in der Architektur die Schmuckform den tektonischen

Grundgedanken überwucherte und ganz allmählich erst das ver-

worrene Suchen nach neuem Ausdruck der konstruktiven Ideen

zu greifbaren Ergebnissen gelangte.

Es führte also in der Renaissance das dekorative

Element im Gegensatz zu den mittelalterlichen Stilen

die neue Zeit herauf. —

Auch in unserer Zeit ist der Boden für eine neue Kunst

ähnlich bereitet: Wie zur Zeit Albrecht Dürers ist eine völlig

neue Zeit, die Zeit der Maschinen, des Dampfes und der

Elektricität angebrochen; wieder — durch eine lange Ruhepause

vorbereitet, eine Zeit, in der allgemein das lebendigste Bedürf-

nis empfunden wird, die Wohnung und deren Ausstattung zu

schmücken und nach eigenem Empfinden künstlerisch zu

gestalten. Und wieder herrscht allüberall das Verlangen nach

einer neuen Kunst, nach neuen Formen, welche die Gedanken

der neuen Zeit ausdrücken und fortspinnen sollen.

Aber nicht wie damals erfolgt ein einheitlicher Ueber-

gang, ein frisches Hinübergreifen nach allseitig anerkannten

neuen Idealen, ein Hineinwachsen gleichsam in den neuen

Stil, sondern den vielseitigen, sich widerstreitenden Strömungen

im Geistesleben der Gegenwart entsprechend ein hartes Ringen

sich widerstrebender künstlerischer Anschauungen, deren Wege

scheinbar weit auseinander führen und deren Ziele doch so

vielfach nahe bei einander liegen.

Hier das Verlangen nach durchaus Neuem, noch nie Da-

gewesenem, nach dem Ueberbordwerfen aller Ueberlieferung,

weil die voraufgegangene Wanderung durch die historischen

Stile deren Ueberlebtheit dargethan habe dort die pietätvolle

Wertschätzung und aufrichtige Bewunderung des künstlerischen

Erbes der Vergangenheit, die gegen die Neuerer um jeden

Preis den Einwand erhebt, dass die Versuche zur Wieder-

belebung der alten Stile nur deshalb versagt und das Publikum

unbefriedigt gelassen haben, weil man diese bloss äusserlich

nachgeahmt, sie gedankenlos nachgebetet und vorschnell wie-

der beiseite geworfen hätte, statt in ihrem Sinne bedächtig

weiter zu schaffen und auf ihrer Grundlage mit neuen Ge-

danken weiter zu bauen.

Auf der einen Seite die Verächter „allen Schnörkelkrames“,

die in dem Material und der glatten Linie der Gebrauchsform

allein das Ziel der modernen Kunst sehen. Auf der andern

Seite die eifrigen Vertreter der Ueberzeugung, dass die zu

allen Zeiten hervorgetretene Eigentümlichkeit der deutschen

Kunst, die Freude am Ornament und vor allem an der Symbolik

auch in einer neuen Kunst über kurz oder lang wieder hervor-

brechen müsse, sobald der Ueberdruss an den geschmack-

losen Uebertreibungen, in welchen sich Kunstgewerbe und

Bauunternehmertum bei der Jagd durch die historischen Stile

gefallen haben, überwunden sein wird, und dass der gesunde

Sinn unseres Volkes um so eher alle fremdartige Beeinflussung

abschütteln wird, je stärker die Verfechter der internationalen

modernen Kunst deren Absonderlichkeiten und persönliche

Unarten, „die Seekrankheitskurven und die Wurm- und Knochen-

linien“, wie Hans Schliepmann sie genannt hat, anpreisen.

Heute wie damals hat eine neue Richtung zuerst im

Kunstgewerbe festen Fuss gefasst und begünstigt von der dort

gebotenen grösseren Freiheit ihre Ideen vom Papier ins Körper-

liche übersetzt. Ganz wie einstmals ist ihr Einfluss von da

aus, unterstützt durch die Neigung des Publikums für das

Dekorative, auf die Architektur übergegangen. Noch überwiegt

an vielen Stellen die äussere Form und erst allmählich gelangt

man zur Selbstbeschränkung und inneren Klarheit. Die Er-

kenntnis, dass neue Ornamente und neue Formen noch

keine neue Kunst sind, bricht sich langsam Bahn.

Liegt hier wirklich der richtige Weg vor uns? Stehen

i

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 1

Es ist der Deutschen Gemüt, dass gewöhnlich

alle, die etwas Neues bauen wollen, wollen

auch gern eine neue Facon dazu haben, die

zuvor nie gesehen wäre.

o kennzeichnete Albrecht Dürer die architek-

tonischen Bestrebungen seiner Zeit. Was

würde er an diesem Urteile ändern, wenn

er heute eine Rundschau hielte über unser

architektonisches Schaffen und Streben?

Als die Renaissance wie ein milder Frühling über die Alpen

drang, fand sie alles zu ihrem Empfange vorbereitet. Eine neue

Weltanschauung, der Geisterfrühling in den breiten Massen des

Volkes, das die engen Banden der mittelalterlichen Anschauung

gesprengt und dessen Blick die Fülle der neuen Erfindungen

und Entdeckungen geweitet hatte, das alles lechzte nach neuen

eigenen Formen, nach dem lebendigen Ausdruck neuer Gedanken,

für den die in ihrer Gestaltungskraft erschöpfte Gotik versagte.

Die überlieferten mittelalterlichen Schmuckformen waren

dem Volke innerlich fremd und inhaltlos geworden, deshalb

begann es mit naiver Freude zunächst die neuen Formen und

Bilder in die alten gotischen Konstruktionen hineinzuschieben,

die sich noch lange erhielten, weil nach dem Aufgeben des

kirchlich-mittelalterlichen Bauideales vorerst die grossen monu-

mentalen Aufgaben fehlten, die allein die Entwicklung neuer

grosser Baugedanken fördern. Der Sinn des Volkes richtete sich

vor allem auf die Bethätigung seiner neuerwachten, üppig spries-

senden Lebensfreude im Schmuck des Hauses und der Woh-

nung. Die künstlerische Erfindungskraft fand ihr bevorzugtes

Schöpfungsgebiet in den Kleinkünsten, wo sie unbeengt durch

strenge Gesetze frei schalten und walten durfte. So kam es,

dass auch in der Architektur die Schmuckform den tektonischen

Grundgedanken überwucherte und ganz allmählich erst das ver-

worrene Suchen nach neuem Ausdruck der konstruktiven Ideen

zu greifbaren Ergebnissen gelangte.

Es führte also in der Renaissance das dekorative

Element im Gegensatz zu den mittelalterlichen Stilen

die neue Zeit herauf. —

Auch in unserer Zeit ist der Boden für eine neue Kunst

ähnlich bereitet: Wie zur Zeit Albrecht Dürers ist eine völlig

neue Zeit, die Zeit der Maschinen, des Dampfes und der

Elektricität angebrochen; wieder — durch eine lange Ruhepause

vorbereitet, eine Zeit, in der allgemein das lebendigste Bedürf-

nis empfunden wird, die Wohnung und deren Ausstattung zu

schmücken und nach eigenem Empfinden künstlerisch zu

gestalten. Und wieder herrscht allüberall das Verlangen nach

einer neuen Kunst, nach neuen Formen, welche die Gedanken

der neuen Zeit ausdrücken und fortspinnen sollen.

Aber nicht wie damals erfolgt ein einheitlicher Ueber-

gang, ein frisches Hinübergreifen nach allseitig anerkannten

neuen Idealen, ein Hineinwachsen gleichsam in den neuen

Stil, sondern den vielseitigen, sich widerstreitenden Strömungen

im Geistesleben der Gegenwart entsprechend ein hartes Ringen

sich widerstrebender künstlerischer Anschauungen, deren Wege

scheinbar weit auseinander führen und deren Ziele doch so

vielfach nahe bei einander liegen.

Hier das Verlangen nach durchaus Neuem, noch nie Da-

gewesenem, nach dem Ueberbordwerfen aller Ueberlieferung,

weil die voraufgegangene Wanderung durch die historischen

Stile deren Ueberlebtheit dargethan habe dort die pietätvolle

Wertschätzung und aufrichtige Bewunderung des künstlerischen

Erbes der Vergangenheit, die gegen die Neuerer um jeden

Preis den Einwand erhebt, dass die Versuche zur Wieder-

belebung der alten Stile nur deshalb versagt und das Publikum

unbefriedigt gelassen haben, weil man diese bloss äusserlich

nachgeahmt, sie gedankenlos nachgebetet und vorschnell wie-

der beiseite geworfen hätte, statt in ihrem Sinne bedächtig

weiter zu schaffen und auf ihrer Grundlage mit neuen Ge-

danken weiter zu bauen.

Auf der einen Seite die Verächter „allen Schnörkelkrames“,

die in dem Material und der glatten Linie der Gebrauchsform

allein das Ziel der modernen Kunst sehen. Auf der andern

Seite die eifrigen Vertreter der Ueberzeugung, dass die zu

allen Zeiten hervorgetretene Eigentümlichkeit der deutschen

Kunst, die Freude am Ornament und vor allem an der Symbolik

auch in einer neuen Kunst über kurz oder lang wieder hervor-

brechen müsse, sobald der Ueberdruss an den geschmack-

losen Uebertreibungen, in welchen sich Kunstgewerbe und

Bauunternehmertum bei der Jagd durch die historischen Stile

gefallen haben, überwunden sein wird, und dass der gesunde

Sinn unseres Volkes um so eher alle fremdartige Beeinflussung

abschütteln wird, je stärker die Verfechter der internationalen

modernen Kunst deren Absonderlichkeiten und persönliche

Unarten, „die Seekrankheitskurven und die Wurm- und Knochen-

linien“, wie Hans Schliepmann sie genannt hat, anpreisen.

Heute wie damals hat eine neue Richtung zuerst im

Kunstgewerbe festen Fuss gefasst und begünstigt von der dort

gebotenen grösseren Freiheit ihre Ideen vom Papier ins Körper-

liche übersetzt. Ganz wie einstmals ist ihr Einfluss von da

aus, unterstützt durch die Neigung des Publikums für das

Dekorative, auf die Architektur übergegangen. Noch überwiegt

an vielen Stellen die äussere Form und erst allmählich gelangt

man zur Selbstbeschränkung und inneren Klarheit. Die Er-

kenntnis, dass neue Ornamente und neue Formen noch

keine neue Kunst sind, bricht sich langsam Bahn.

Liegt hier wirklich der richtige Weg vor uns? Stehen

i