1902

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 7

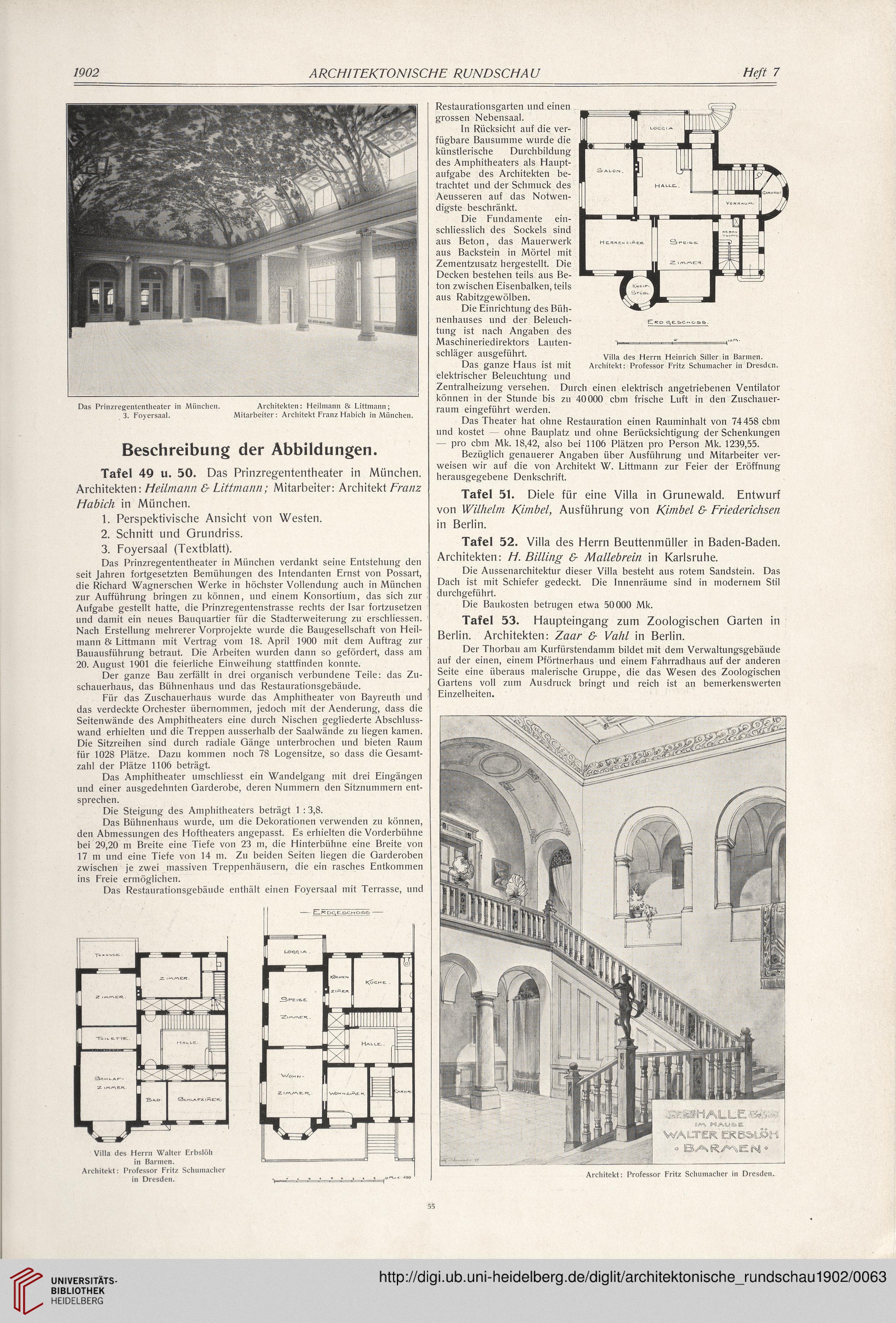

Das Prinzregententheater in München. Architekten: Heilmann & Littmann;

3. Foyersaal. Mitarbeiter: Architekt Franz Habich in München.

Beschreibung der Abbildungen.

Tafel 49 u. 50. Das Prinzregententheater in München.

Architekten: Heilmann & Littmann; Mitarbeiter: Architekt Franz

Habich in München.

1. Perspektivische Ansicht von Westen.

2. Schnitt und Grundriss.

3. Foyersaal (Textblatt).

Das Prinzregententheater in München verdankt seine Entstehung den

seit Jahren fortgesetzten Bemühungen des Intendanten Ernst von Possart,

die Richard Wagnerschen Werke in höchster Vollendung auch in München

zur Aufführung bringen zu können, und einem Konsortium, das sich zur

Aufgabe gestellt hatte, die Prinzregentenstrasse rechts der Isar fortzusetzen

und damit ein neues Bauquartier für die Stadterweiterung zu erschliessen.

Nach Erstellung mehrerer Vorprojekte wurde die Baugesellschaft von Heil-

mann & Littmann mit Vertrag vom 18. April 1900 mit dem Auftrag zur

Bauausführung betraut. Die Arbeiten wurden dann so gefördert, dass am

20. August 1901 die feierliche Einweihung stattfinden konnte.

Der ganze Bau zerfällt in drei organisch verbundene Teile: das Zu-

schauerhaus, das Bühnenhaus und das Restaurationsgebäude.

Für das Zuschauerhaus wurde das Amphitheater von Bayreuth und

das verdeckte Orchester übernommen, jedoch mit der Aenderung, dass die

Seitenwände des Amphitheaters eine durch Nischen gegliederte Abschluss-

wand erhielten und die Treppen ausserhalb der Saalwände zu liegen kamen.

Die Sitzreihen sind durch radiale Gänge unterbrochen und bieten Raum

für 1028 Plätze. Dazu kommen noch 78 Logensitze, so dass die Gesamt-

zahl der Plätze 1106 beträgt.

Das Amphitheater umschliesst ein Wandelgang mit drei Eingängen

und einer ausgedehnten Garderobe, deren Nummern den Sitznummern ent-

sprechen.

Die Steigung des Amphitheaters beträgt 1 :3,8.

Das Bühnenhaus wurde, um die Dekorationen verwenden zu können,

den Abmessungen des Hoftheaters angepasst. Es erhielten die Vorderbühne

bei 29,20 m Breite eine Tiefe von 23 m, die Hinterbühne eine Breite von

17 m und eine Tiefe von 14 m. Zu beiden Seiten liegen die Garderoben

zwischen je zwei massiven Treppenhäusern, die ein rasches Entkommen

ins Freie ermöglichen.

Das Restaurationsgebäude enthält einen Foyersaal mit Terrasse, und

Villa des Herrn Walter Erbslöh

in Barmen.

Architekt: Professor Fritz Schumacher

in Dresden.

Restaurationsgarten und einen

grossen Nebensaal.

In Rücksicht auf die ver-

fügbare Bausumme wurde die

künstlerische Durchbildung

des Amphitheaters als Haupt-

aufgabe des Architekten be-

trachtet und der Schmuck des

Aeusseren auf das Notwen-

digste beschränkt.

Die Fundamente ein-

schliesslich des Sockels sind

aus Beton, das Mauerwerk

aus Backstein in Mörtel mit

Zementzusatz hergestellt. Die

Decken bestehen teils aus Be-

ton zwischen Eisenbalken, teils

aus Rabitzgewölben.

Die Einrichtung des Büh-

nenhauses und der Beleuch-

tung ist nach Angaben des

Maschineriedirektors Lauten-

schläger ausgefühlt. Villa, des Herrn Heinrich Silier in Barmen.

Das ganze Haus ist mit Architekt: Professor Fritz Schumacher in Dresden,

elektrischer Beleuchtung und

Zentralheizung versehen. Durch einen elektrisch angetriebenen Ventilator

können in der Stunde bis zu 40000 cbm frische Luft in den Zuschauer¬

raum eingeführt werden.

Das Theater hat ohne Restauration einen Rauminhalt von 74458 cbm

und kostet ohne Bauplatz und ohne Berücksichtigung der Schenkungen

— pro cbm Mk. 18,42, also bei 1106 Plätzen pro Person Mk. 1239,55.

Bezüglich genauerer Angaben über Ausführung und Mitarbeiter ver-

weisen wir auf die von Architekt W. Littmann zur Feier der Eröffnung

herausgegebene Denkschrift.

Tafel 51. Diele für eine Villa in Grünewald. Entwurf

von Wilhelm Kimbel, Ausführung von Kimbel & Friederichsen

in Berlin.

Tafel 52. Villa des Herrn Beuttenmüller in Baden-Baden.

Architekten: H. Billing & Mallebrein in Karlsruhe.

Die Aussenarchitektur dieser Villa besteht aus rotem Sandstein. Das

Dach ist mit Schiefer gedeckt. Die Innenräume sind in modernem Stil

durchgeführt.

Die Baukosten betrugen etwa 50000 Mk.

Tafel 53. Haupteingang zum Zoologischen Garten in

Berlin. Architekten: Zaar & Vahl in Berlin.

Der Thorbau am Kurfürstendamm bildet mit dem Verwaltungsgebäude

auf der einen, einem Pförtnerhaus und einem Fahrradhaus auf der anderen

Seite eine überaus malerische Gruppe, die das Wesen des Zoologischen

Gartens voll zum Ausdruck bringt und reich ist an bemerkenswerten

Einzelheiten.

Architekt: Professor Fritz Schumacher in Dresden.

55

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 7

Das Prinzregententheater in München. Architekten: Heilmann & Littmann;

3. Foyersaal. Mitarbeiter: Architekt Franz Habich in München.

Beschreibung der Abbildungen.

Tafel 49 u. 50. Das Prinzregententheater in München.

Architekten: Heilmann & Littmann; Mitarbeiter: Architekt Franz

Habich in München.

1. Perspektivische Ansicht von Westen.

2. Schnitt und Grundriss.

3. Foyersaal (Textblatt).

Das Prinzregententheater in München verdankt seine Entstehung den

seit Jahren fortgesetzten Bemühungen des Intendanten Ernst von Possart,

die Richard Wagnerschen Werke in höchster Vollendung auch in München

zur Aufführung bringen zu können, und einem Konsortium, das sich zur

Aufgabe gestellt hatte, die Prinzregentenstrasse rechts der Isar fortzusetzen

und damit ein neues Bauquartier für die Stadterweiterung zu erschliessen.

Nach Erstellung mehrerer Vorprojekte wurde die Baugesellschaft von Heil-

mann & Littmann mit Vertrag vom 18. April 1900 mit dem Auftrag zur

Bauausführung betraut. Die Arbeiten wurden dann so gefördert, dass am

20. August 1901 die feierliche Einweihung stattfinden konnte.

Der ganze Bau zerfällt in drei organisch verbundene Teile: das Zu-

schauerhaus, das Bühnenhaus und das Restaurationsgebäude.

Für das Zuschauerhaus wurde das Amphitheater von Bayreuth und

das verdeckte Orchester übernommen, jedoch mit der Aenderung, dass die

Seitenwände des Amphitheaters eine durch Nischen gegliederte Abschluss-

wand erhielten und die Treppen ausserhalb der Saalwände zu liegen kamen.

Die Sitzreihen sind durch radiale Gänge unterbrochen und bieten Raum

für 1028 Plätze. Dazu kommen noch 78 Logensitze, so dass die Gesamt-

zahl der Plätze 1106 beträgt.

Das Amphitheater umschliesst ein Wandelgang mit drei Eingängen

und einer ausgedehnten Garderobe, deren Nummern den Sitznummern ent-

sprechen.

Die Steigung des Amphitheaters beträgt 1 :3,8.

Das Bühnenhaus wurde, um die Dekorationen verwenden zu können,

den Abmessungen des Hoftheaters angepasst. Es erhielten die Vorderbühne

bei 29,20 m Breite eine Tiefe von 23 m, die Hinterbühne eine Breite von

17 m und eine Tiefe von 14 m. Zu beiden Seiten liegen die Garderoben

zwischen je zwei massiven Treppenhäusern, die ein rasches Entkommen

ins Freie ermöglichen.

Das Restaurationsgebäude enthält einen Foyersaal mit Terrasse, und

Villa des Herrn Walter Erbslöh

in Barmen.

Architekt: Professor Fritz Schumacher

in Dresden.

Restaurationsgarten und einen

grossen Nebensaal.

In Rücksicht auf die ver-

fügbare Bausumme wurde die

künstlerische Durchbildung

des Amphitheaters als Haupt-

aufgabe des Architekten be-

trachtet und der Schmuck des

Aeusseren auf das Notwen-

digste beschränkt.

Die Fundamente ein-

schliesslich des Sockels sind

aus Beton, das Mauerwerk

aus Backstein in Mörtel mit

Zementzusatz hergestellt. Die

Decken bestehen teils aus Be-

ton zwischen Eisenbalken, teils

aus Rabitzgewölben.

Die Einrichtung des Büh-

nenhauses und der Beleuch-

tung ist nach Angaben des

Maschineriedirektors Lauten-

schläger ausgefühlt. Villa, des Herrn Heinrich Silier in Barmen.

Das ganze Haus ist mit Architekt: Professor Fritz Schumacher in Dresden,

elektrischer Beleuchtung und

Zentralheizung versehen. Durch einen elektrisch angetriebenen Ventilator

können in der Stunde bis zu 40000 cbm frische Luft in den Zuschauer¬

raum eingeführt werden.

Das Theater hat ohne Restauration einen Rauminhalt von 74458 cbm

und kostet ohne Bauplatz und ohne Berücksichtigung der Schenkungen

— pro cbm Mk. 18,42, also bei 1106 Plätzen pro Person Mk. 1239,55.

Bezüglich genauerer Angaben über Ausführung und Mitarbeiter ver-

weisen wir auf die von Architekt W. Littmann zur Feier der Eröffnung

herausgegebene Denkschrift.

Tafel 51. Diele für eine Villa in Grünewald. Entwurf

von Wilhelm Kimbel, Ausführung von Kimbel & Friederichsen

in Berlin.

Tafel 52. Villa des Herrn Beuttenmüller in Baden-Baden.

Architekten: H. Billing & Mallebrein in Karlsruhe.

Die Aussenarchitektur dieser Villa besteht aus rotem Sandstein. Das

Dach ist mit Schiefer gedeckt. Die Innenräume sind in modernem Stil

durchgeführt.

Die Baukosten betrugen etwa 50000 Mk.

Tafel 53. Haupteingang zum Zoologischen Garten in

Berlin. Architekten: Zaar & Vahl in Berlin.

Der Thorbau am Kurfürstendamm bildet mit dem Verwaltungsgebäude

auf der einen, einem Pförtnerhaus und einem Fahrradhaus auf der anderen

Seite eine überaus malerische Gruppe, die das Wesen des Zoologischen

Gartens voll zum Ausdruck bringt und reich ist an bemerkenswerten

Einzelheiten.

Architekt: Professor Fritz Schumacher in Dresden.

55