3°

ADOLFO VENTURI

col figlioletto (fig. 3), avranno ammirata la ripro-

duzione fedele dei lineamenti del duca, del naso

molle cadente, della bocca sdentata, delle mani a

cuscinetto, coperto di pelle crespa e sudata, e dei

capelli del piccolo Guidobaldo, di morbida seta,

nebulosi. Il duca si sarà sentito lusingato dall'appa-

rato che il pittore gli aveva messo attorno: al gran

pompa delle armature lucenti, la tiara del re di Per-

sia, il figliolo coperto di perle e munito di scettro.

Da buon cortigiano, Giusto di Ganci volle rendere

tutta la maestà di Federigo, sciorinare i suoi titoli,

rappresentare la sua magnificenza: il dono del re di

Persia, l'ordine cavalleresco inglese, la gloria

delle armi, la sapienza del Mecenate, la ricchezza

sfolgorante del Principe, l'orgoglio paterno. Ab-

bagliati da quella pompa, essi non vedevano la

povertà delle forme che le vesti straricche rivesti-

vano, non la goffaggine di quell'interno male

scorciato, basso così che Federigo in piedi dovrebbe

piegarsi in due per non urtar con la testa contro

il soffitto, così stretto che a stento vi trovan

posto il seggiolone adorno di perle e il leggìo e

l'enorme libro e l'elmo a visiera calata, in bilico

sulla soglia dell'uscio. L'arte di comporre lo spa-

zio manca al Fiammingo, che s'industria a raffaz-

zonare un ambiente e non ci riesce, privo com'è

di senso costruttivo e di proporzioni. Anche nel-

l'illuminazione, nessuna regola; è ancora la luce

fantastica metallica dei Fiamminghi che mette

in fuga vapori di tenebre, e cade qua e là a caso,

arbitrariamente. Appena, nella serie dei filosofi,

dei poeti, dei dottori delle Chiese greca e latina

appare qualche traccia di un accostamento tutto

primitivo all'arte nostra: Ippocrate, Vittorino da

Feltre, Cicerone, ad esempio, rivelano una ricerca

vaga di squadro nelle teste sfaldate angolose,

non più di sola molle carne, ma sorretta da un'os-

satura: contemporaneamente, il tipo di barbaro

chiomato che si presenta in altri di questi quadri

si va un po' raggentilendo. Ma anche qui occhi

spalancati, sguardi attoniti e vitrei dappertutto,

persone non costrutte, sfondi architettonici as-

surdi, foschia d'ombre, e bellezza di velluti fil-

trati di riflessi, splendori di lucide tinte bagnate

dal pulviscolo luminoso.

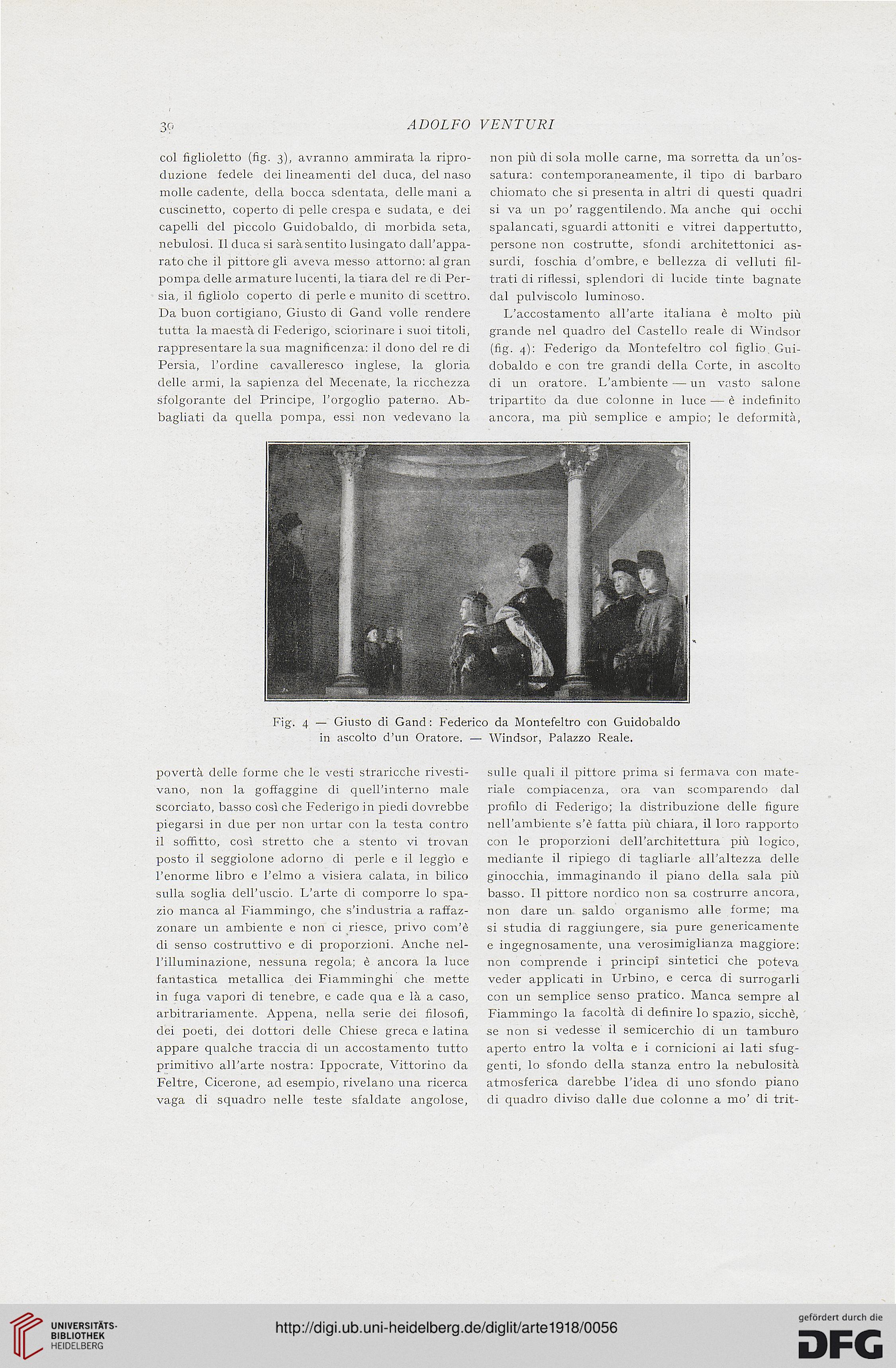

L'accostamento all'arte italiana è molto più

grande nel quadro del Castello reale di Windsor

(fig. 4): Federigo da Montcfeltro col figlio. Gui-

dobaldo e con tre grandi della Corte, in ascolto

di un oratore. L'ambiente — un vasto salone

tripartito da due colonne in luce — è indefinito

ancora, ma più semplice e ampio; le deformità,

il

sulle quali il pittore prima si fermava con mate-

riale compiacenza, ora van scomparendo dal

profilo di Federigo; la distribuzione delle figure

nell'ambiente s'è fatta più chiara, il loro rapporto

con le proporzioni dell'architettura più logico,

mediante il ripiego di tagliarle all'altezza delle

ginocchia, immaginando il piano della sala più

basso. Il pittore nordico non sa costrurre ancora,

non dare un saldo organismo alle forme; ma

si studia di raggiungere, sia pure genericamente

e ingegnosamente, una verosimiglianza maggiore:

non comprende i principi sintetici che poteva

veder applicati in Urbino, e cerca di surrogarli

con un semplice senso pratico. Manca sempre al

Fiammingo la facoltà di definire lo spazio, sicché,

se non si vedesse il semicerchio di un tamburo

aperto entro la volta e i cornicioni ai lati sfug-

genti, lo sfondo della stanza entro la nebulosità

atmosferica darebbe l'idea di uno sfondo piano

di quadro diviso dalle due colonne a mo' di trit-

Kig. 4 — Giusto di Gand : Federico da Montefeltro con Guidobaldo

in ascolto d'un Oratore. — Windsor, Palazzo Reale.

ADOLFO VENTURI

col figlioletto (fig. 3), avranno ammirata la ripro-

duzione fedele dei lineamenti del duca, del naso

molle cadente, della bocca sdentata, delle mani a

cuscinetto, coperto di pelle crespa e sudata, e dei

capelli del piccolo Guidobaldo, di morbida seta,

nebulosi. Il duca si sarà sentito lusingato dall'appa-

rato che il pittore gli aveva messo attorno: al gran

pompa delle armature lucenti, la tiara del re di Per-

sia, il figliolo coperto di perle e munito di scettro.

Da buon cortigiano, Giusto di Ganci volle rendere

tutta la maestà di Federigo, sciorinare i suoi titoli,

rappresentare la sua magnificenza: il dono del re di

Persia, l'ordine cavalleresco inglese, la gloria

delle armi, la sapienza del Mecenate, la ricchezza

sfolgorante del Principe, l'orgoglio paterno. Ab-

bagliati da quella pompa, essi non vedevano la

povertà delle forme che le vesti straricche rivesti-

vano, non la goffaggine di quell'interno male

scorciato, basso così che Federigo in piedi dovrebbe

piegarsi in due per non urtar con la testa contro

il soffitto, così stretto che a stento vi trovan

posto il seggiolone adorno di perle e il leggìo e

l'enorme libro e l'elmo a visiera calata, in bilico

sulla soglia dell'uscio. L'arte di comporre lo spa-

zio manca al Fiammingo, che s'industria a raffaz-

zonare un ambiente e non ci riesce, privo com'è

di senso costruttivo e di proporzioni. Anche nel-

l'illuminazione, nessuna regola; è ancora la luce

fantastica metallica dei Fiamminghi che mette

in fuga vapori di tenebre, e cade qua e là a caso,

arbitrariamente. Appena, nella serie dei filosofi,

dei poeti, dei dottori delle Chiese greca e latina

appare qualche traccia di un accostamento tutto

primitivo all'arte nostra: Ippocrate, Vittorino da

Feltre, Cicerone, ad esempio, rivelano una ricerca

vaga di squadro nelle teste sfaldate angolose,

non più di sola molle carne, ma sorretta da un'os-

satura: contemporaneamente, il tipo di barbaro

chiomato che si presenta in altri di questi quadri

si va un po' raggentilendo. Ma anche qui occhi

spalancati, sguardi attoniti e vitrei dappertutto,

persone non costrutte, sfondi architettonici as-

surdi, foschia d'ombre, e bellezza di velluti fil-

trati di riflessi, splendori di lucide tinte bagnate

dal pulviscolo luminoso.

L'accostamento all'arte italiana è molto più

grande nel quadro del Castello reale di Windsor

(fig. 4): Federigo da Montcfeltro col figlio. Gui-

dobaldo e con tre grandi della Corte, in ascolto

di un oratore. L'ambiente — un vasto salone

tripartito da due colonne in luce — è indefinito

ancora, ma più semplice e ampio; le deformità,

il

sulle quali il pittore prima si fermava con mate-

riale compiacenza, ora van scomparendo dal

profilo di Federigo; la distribuzione delle figure

nell'ambiente s'è fatta più chiara, il loro rapporto

con le proporzioni dell'architettura più logico,

mediante il ripiego di tagliarle all'altezza delle

ginocchia, immaginando il piano della sala più

basso. Il pittore nordico non sa costrurre ancora,

non dare un saldo organismo alle forme; ma

si studia di raggiungere, sia pure genericamente

e ingegnosamente, una verosimiglianza maggiore:

non comprende i principi sintetici che poteva

veder applicati in Urbino, e cerca di surrogarli

con un semplice senso pratico. Manca sempre al

Fiammingo la facoltà di definire lo spazio, sicché,

se non si vedesse il semicerchio di un tamburo

aperto entro la volta e i cornicioni ai lati sfug-

genti, lo sfondo della stanza entro la nebulosità

atmosferica darebbe l'idea di uno sfondo piano

di quadro diviso dalle due colonne a mo' di trit-

Kig. 4 — Giusto di Gand : Federico da Montefeltro con Guidobaldo

in ascolto d'un Oratore. — Windsor, Palazzo Reale.