»4

EMILIO LAVAGNINO

posteriore, il Battesimo del Museo. (Sa'a V. n. 9). madonne e nel dare una certa espressività ai loro

(Fig. 20). sguardi.

Segue a questa produzione la Madonna di San Ma nel frattempo anche Nicolò di Pietro Cerini

Paolo a Ripa D'Arno (fig. 21), che ha la data 1307, nel 1393 dipingeva nella cappella contigua al chio-

e quindi la Madonna di Turino, firmata e da- stro di San Francesco, ed in qualche particolare sti-

tata 1415, che è a Genova, in San Bartolomeo listico quale quello dei capelli che si snodanocome

degli Armeni. matasse si può riconoscere una certa influenza

Fatto il breve catalogo veniamo a parlare del- esercitata da questo maestro sul Pisano. A con-

l'arte di questo pittore che « tira e lustra le sue ri- tatto dell'arte di Taddeo di Bartolo Turino Vanni

gure alla maniera senese », per dirla con il Venturi. subisce un nuovo mutamento. Il senese è preciso

La sua educazione pittorica evidentemente de- e netto nei contorni; i suoi colori avevano trovato

riva da Bernardo Nello di Giovanni Falconi, nel « maestro dell'uni versi tas » un imitatore fedele,

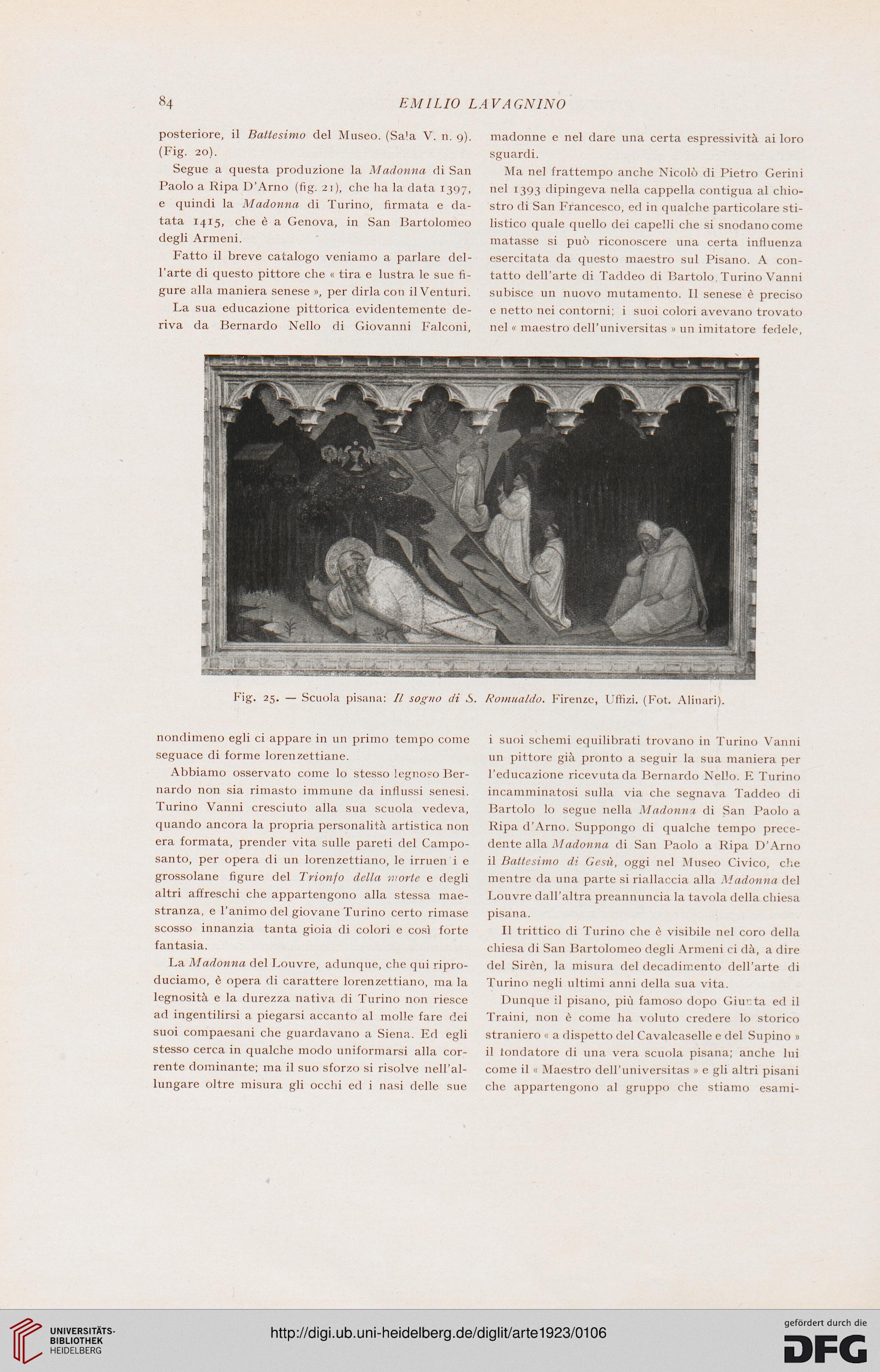

Fig. 25. —Scuola pisana: // solito di S. Romualdo. Firenze, Uffizi, (Fot. AlinariJ

nondimeno egli ci appare in un primo tempo come

seguace di forme lorenzettianc.

Abbiamo osservato come lo stesso legnoso Ber-

nardo non sia rimasto immune da influssi senesi.

Turino Vanni cresciuto alla sua scuola vedeva,

quando ancora la propria personalità artistica non

era formata, prender vita sulle pareti del Campo-

santo, per opera di un lorenzettiano, le irruen i e

grossolane figure del Trionfo della morte e degli

altri affreschi che appartengono alla stessa mae-

stranza, e l'animo del giovane Turino certo rimase

scosso innanzia tanta gioia di colori e così forte

fantasia.

La Madonna del Louvre, adunque, che qui ripro-

duciamo, è opera di carattere lorenzettiano, mala

legnosità e la durezza nativa di Turino non riesce

ad ingentilirsi a piegarsi accanto al molle fare dei

suoi compaesani che guardavano a Siena. Ed egli

stesso cerca in qualche modo uniformarsi alla cor-

rente dominante; ma il suo sforzo si risolve nell'al-

lungare oltre misura gli occhi ed i nasi delle sue

i suoi schemi equilibrati trovano in Turino Vanni

un pittore già pronto a seguir la sua maniera per

l'educazione ricevuta da Bernardo Nello, E Turino

incamminatosi sulla via che segnava Taddeo di

Bartolo lo segue nella Madonna di San Paolo a

Ripa d'Arno. Suppongo di qualche tempo prece-

dente alla Madonna di San Paolo a Ripa D'Arno

il Battesimo di Gesù, oggi nel Museo Civico, che

mentre da una parte si riallaccia alla Madonna del

Louvre dall'altra preannuncia la tavola della chiesa

pisana.

Il trittico (li Turino che è visibile nel coro della

chiesa di San Bartolomeo degli Armeni ci dà, adire

del Sirèn, la misura del decadimento dell'arte di

Turino negli ultimi anni della sua vita.

Dunque il pisano, più famoso dopo Giui ta ed il

Traini, non è come ha voluto credere lo storico

straniero « a dispetto del Cavalcasene e del Supino »

il fondatore di una vera scuola pisana; anche lui

come il « Maestro dell'universitas » e gli altri pisani

che appartengono al gruppo che stiamo esami-

EMILIO LAVAGNINO

posteriore, il Battesimo del Museo. (Sa'a V. n. 9). madonne e nel dare una certa espressività ai loro

(Fig. 20). sguardi.

Segue a questa produzione la Madonna di San Ma nel frattempo anche Nicolò di Pietro Cerini

Paolo a Ripa D'Arno (fig. 21), che ha la data 1307, nel 1393 dipingeva nella cappella contigua al chio-

e quindi la Madonna di Turino, firmata e da- stro di San Francesco, ed in qualche particolare sti-

tata 1415, che è a Genova, in San Bartolomeo listico quale quello dei capelli che si snodanocome

degli Armeni. matasse si può riconoscere una certa influenza

Fatto il breve catalogo veniamo a parlare del- esercitata da questo maestro sul Pisano. A con-

l'arte di questo pittore che « tira e lustra le sue ri- tatto dell'arte di Taddeo di Bartolo Turino Vanni

gure alla maniera senese », per dirla con il Venturi. subisce un nuovo mutamento. Il senese è preciso

La sua educazione pittorica evidentemente de- e netto nei contorni; i suoi colori avevano trovato

riva da Bernardo Nello di Giovanni Falconi, nel « maestro dell'uni versi tas » un imitatore fedele,

Fig. 25. —Scuola pisana: // solito di S. Romualdo. Firenze, Uffizi, (Fot. AlinariJ

nondimeno egli ci appare in un primo tempo come

seguace di forme lorenzettianc.

Abbiamo osservato come lo stesso legnoso Ber-

nardo non sia rimasto immune da influssi senesi.

Turino Vanni cresciuto alla sua scuola vedeva,

quando ancora la propria personalità artistica non

era formata, prender vita sulle pareti del Campo-

santo, per opera di un lorenzettiano, le irruen i e

grossolane figure del Trionfo della morte e degli

altri affreschi che appartengono alla stessa mae-

stranza, e l'animo del giovane Turino certo rimase

scosso innanzia tanta gioia di colori e così forte

fantasia.

La Madonna del Louvre, adunque, che qui ripro-

duciamo, è opera di carattere lorenzettiano, mala

legnosità e la durezza nativa di Turino non riesce

ad ingentilirsi a piegarsi accanto al molle fare dei

suoi compaesani che guardavano a Siena. Ed egli

stesso cerca in qualche modo uniformarsi alla cor-

rente dominante; ma il suo sforzo si risolve nell'al-

lungare oltre misura gli occhi ed i nasi delle sue

i suoi schemi equilibrati trovano in Turino Vanni

un pittore già pronto a seguir la sua maniera per

l'educazione ricevuta da Bernardo Nello, E Turino

incamminatosi sulla via che segnava Taddeo di

Bartolo lo segue nella Madonna di San Paolo a

Ripa d'Arno. Suppongo di qualche tempo prece-

dente alla Madonna di San Paolo a Ripa D'Arno

il Battesimo di Gesù, oggi nel Museo Civico, che

mentre da una parte si riallaccia alla Madonna del

Louvre dall'altra preannuncia la tavola della chiesa

pisana.

Il trittico (li Turino che è visibile nel coro della

chiesa di San Bartolomeo degli Armeni ci dà, adire

del Sirèn, la misura del decadimento dell'arte di

Turino negli ultimi anni della sua vita.

Dunque il pisano, più famoso dopo Giui ta ed il

Traini, non è come ha voluto credere lo storico

straniero « a dispetto del Cavalcasene e del Supino »

il fondatore di una vera scuola pisana; anche lui

come il « Maestro dell'universitas » e gli altri pisani

che appartengono al gruppo che stiamo esami-