BENEDETTO LUTI

103

collezione Platky di Lipsia 1 opera dipinta con notevole larghezza e di una certa grazia,

anche se convenzionale nell'insieme.

Il nostro settecentista, che abbiamo visto spiritoso pittore di favole pagane, era natu-

rale che avesse una certa propensione per quei miti cattolici nei quali quel paganesimo

si macerava. Ecco così che egli si mette nel branco dei molti pittori di Maddalene e non

già solo con opere di maniera, ma anche con rappresentazioni vivaci di luci e di colori.

Una Maddalena in estasi (fig. 10) egli disegnò in un foglio ora al Louvre,2 scena di

angeli soavi, viva di poetica grazia. In questa visione, in cui il mito della penitente è nar-

rato con lo stesso senso di una bella favola pagana, il Luti si manifesta vivace disegna-

tore, tocca con brio le luci chiare, facilmente avvolge gli ampi panneggi, carezza di sfumati

la testa di Maddalena. Quel che di bolognese e di reniano si sente nella scena è invero

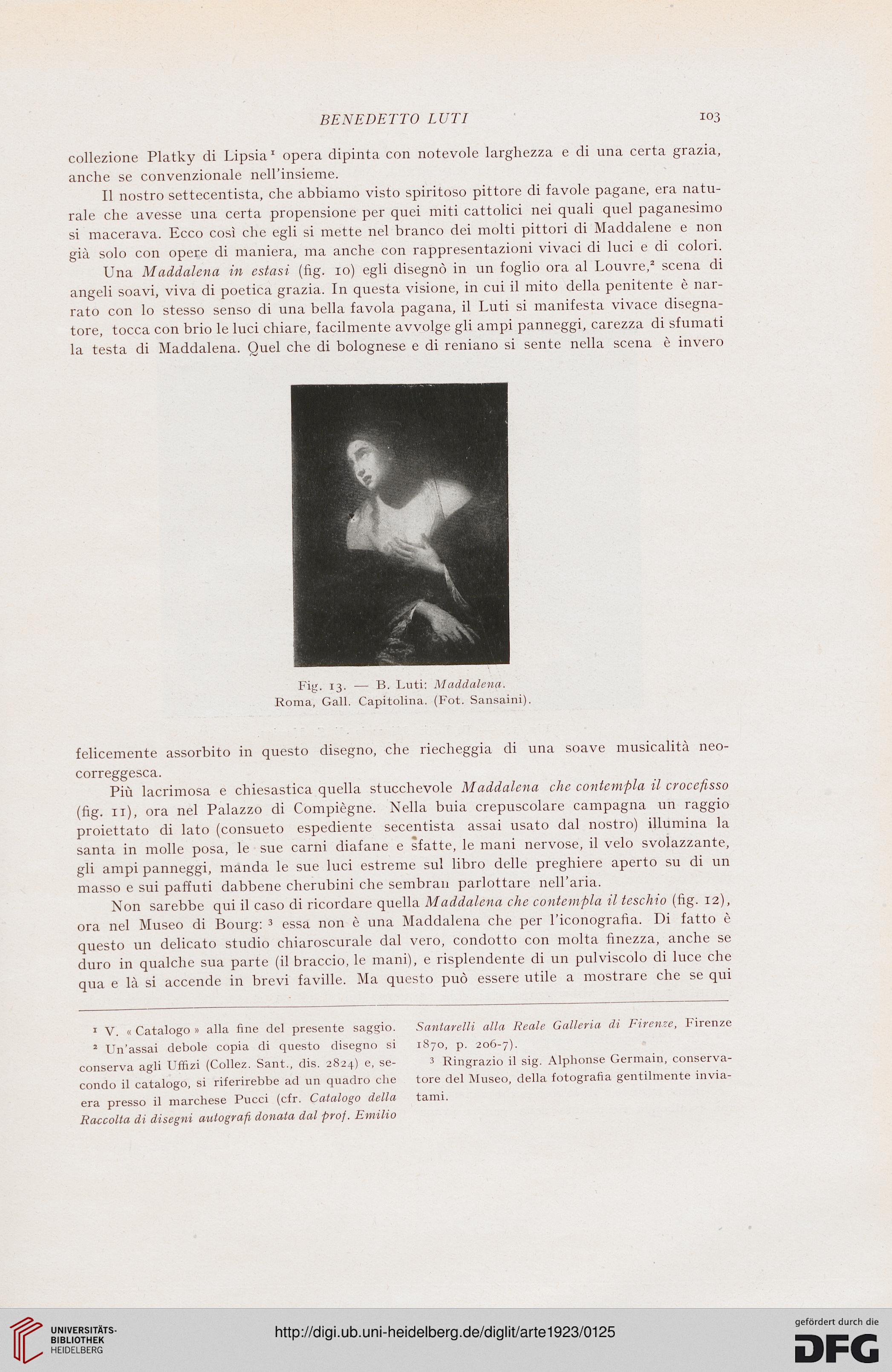

Fig. 13. — B. Luti: Maddalena.

Roma, Gali. Capitolina. (Fot. Sansami).

felicemente assorbito in questo disegno, che riecheggia di una soave musicalità neo-

correggesca.

Più lacrimosa e chiesastica quella stucchevole Maddalena che contempla il crocefisso

(fig. 11), ora nel Palazzo di Compiègne. Nella buia crepuscolare campagna un raggio

proiettato di lato (consueto espediente secentista assai usato dal nostro) illumina la

santa in molle posa, le sue carni diafane e sfatte, le mani nervose, il velo svolazzante,

gli ampi panneggi, manda le sue luci estreme sul libro delle preghiere aperto su di un

masso e sui paffuti dabbene cherubini che sembrali parlottare nell'aria.

Non sarebbe qui il caso di ricordare quella Maddalena che contempla il teschio (fig. 12),

ora nel Museo di Bourg: 3 essa non è una Maddalena che per l'iconografia. Di fatto è

questo un delicato studio chiaroscurale dal vero, condotto con molta finezza, anche se

duro in qualche sua parte (il braccio, le mani), e risplendente di un pulviscolo di luce che

qua e là si accende in brevi faville. Ma questo può essere utile a mostrare che se qui

1 V. « Catalogo » alla fine del presente saggio.

1 Un'assai debole copia di questo disegno si

conserva agli Uffizi (Collez. Sant., dis. 2824) e, se-

condo il catalogo, si riferirebbe ad un quadro che

era presso il marchese Pucci (cfr. Catalogo della

Raccolta di disegni autografi donata dal prof. Emilio

Santarelli alla Reale Galleria di Firenze, Firenze

1870, p. 206-7).

3 Ringrazio il sig. Alphonse Germain, conserva-

tore del Museo, della fotografìa gentilmente invia-

tami.

103

collezione Platky di Lipsia 1 opera dipinta con notevole larghezza e di una certa grazia,

anche se convenzionale nell'insieme.

Il nostro settecentista, che abbiamo visto spiritoso pittore di favole pagane, era natu-

rale che avesse una certa propensione per quei miti cattolici nei quali quel paganesimo

si macerava. Ecco così che egli si mette nel branco dei molti pittori di Maddalene e non

già solo con opere di maniera, ma anche con rappresentazioni vivaci di luci e di colori.

Una Maddalena in estasi (fig. 10) egli disegnò in un foglio ora al Louvre,2 scena di

angeli soavi, viva di poetica grazia. In questa visione, in cui il mito della penitente è nar-

rato con lo stesso senso di una bella favola pagana, il Luti si manifesta vivace disegna-

tore, tocca con brio le luci chiare, facilmente avvolge gli ampi panneggi, carezza di sfumati

la testa di Maddalena. Quel che di bolognese e di reniano si sente nella scena è invero

Fig. 13. — B. Luti: Maddalena.

Roma, Gali. Capitolina. (Fot. Sansami).

felicemente assorbito in questo disegno, che riecheggia di una soave musicalità neo-

correggesca.

Più lacrimosa e chiesastica quella stucchevole Maddalena che contempla il crocefisso

(fig. 11), ora nel Palazzo di Compiègne. Nella buia crepuscolare campagna un raggio

proiettato di lato (consueto espediente secentista assai usato dal nostro) illumina la

santa in molle posa, le sue carni diafane e sfatte, le mani nervose, il velo svolazzante,

gli ampi panneggi, manda le sue luci estreme sul libro delle preghiere aperto su di un

masso e sui paffuti dabbene cherubini che sembrali parlottare nell'aria.

Non sarebbe qui il caso di ricordare quella Maddalena che contempla il teschio (fig. 12),

ora nel Museo di Bourg: 3 essa non è una Maddalena che per l'iconografia. Di fatto è

questo un delicato studio chiaroscurale dal vero, condotto con molta finezza, anche se

duro in qualche sua parte (il braccio, le mani), e risplendente di un pulviscolo di luce che

qua e là si accende in brevi faville. Ma questo può essere utile a mostrare che se qui

1 V. « Catalogo » alla fine del presente saggio.

1 Un'assai debole copia di questo disegno si

conserva agli Uffizi (Collez. Sant., dis. 2824) e, se-

condo il catalogo, si riferirebbe ad un quadro che

era presso il marchese Pucci (cfr. Catalogo della

Raccolta di disegni autografi donata dal prof. Emilio

Santarelli alla Reale Galleria di Firenze, Firenze

1870, p. 206-7).

3 Ringrazio il sig. Alphonse Germain, conserva-

tore del Museo, della fotografìa gentilmente invia-

tami.