Die Burg von Hammerstein, Ldkrs. Lörrach

181

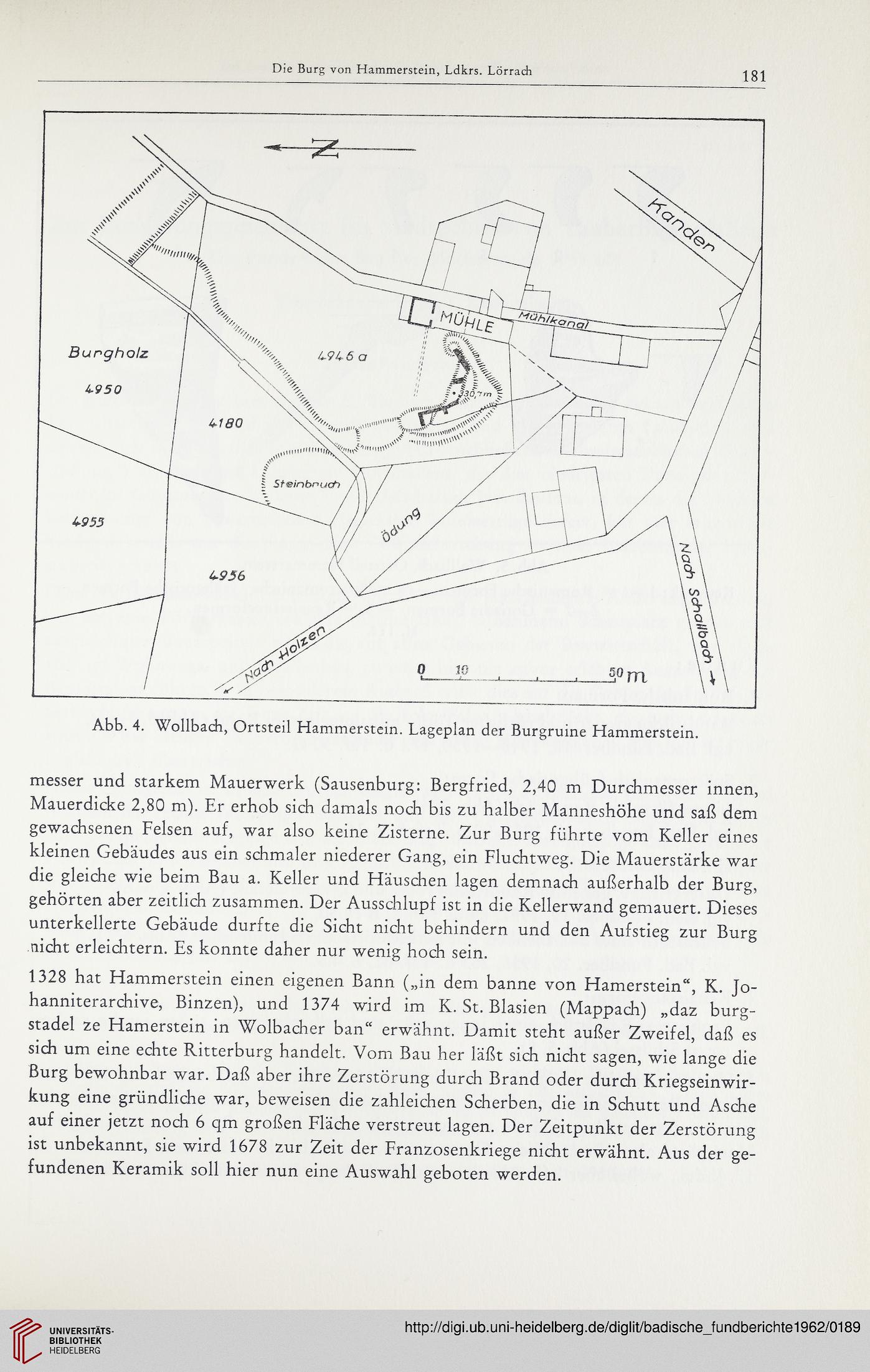

Abb. 4. Wollbach, Ortsteil Hammerstein. Lageplan der Burgruine Hammerstein.

messer und starkem Mauerwerk (Sausenburg: Bergfried, 2,40 m Durchmesser innen,

Mauerdicke 2,80 m). Er erhob sich damals noch bis zu halber Manneshöhe und saß dem

gewachsenen Felsen auf, war also keine Zisterne. Zur Burg führte vom Keller eines

kleinen Gebäudes aus ein schmaler niederer Gang, ein Fluchtweg. Die Mauerstärke war

die gleiche wie beim Bau a. Keller und Häuschen lagen demnach außerhalb der Burg,

gehörten aber zeitlich zusammen. Der Ausschlupf ist in die Kellerwand gemauert. Dieses

unterkellerte Gebäude durfte die Sicht nicht behindern und den Aufstieg zur Burg

nicht erleichtern. Es konnte daher nur wenig hoch sein.

1328 hat Hammerstein einen eigenen Bann („in dem banne von Hamerstein“, K. Jo-

hanniterarchive, Binzen), und 1374 wird im K. St. Blasien (Mappach) „daz burg-

stadel ze Hamerstein in Wolbacher ban“ erwähnt. Damit steht außer Zweifel, daß es

sich um eine echte Ritterburg handelt. Vom Bau her läßt sich nicht sagen, wie lange die

Burg bewohnbar war. Daß aber ihre Zerstörung durch Brand oder durch Kriegseinwir-

kung eine gründliche war, beweisen die zahleichen Scherben, die in Schutt und Asche

auf einer jetzt noch 6 qm großen Fläche verstreut lagen. Der Zeitpunkt der Zerstörung

ist unbekannt, sie wird 1678 zur Zeit der Franzosenkriege nicht erwähnt. Aus der ge-

fundenen Keramik soll hier nun eine Auswahl geboten werden.

181

Abb. 4. Wollbach, Ortsteil Hammerstein. Lageplan der Burgruine Hammerstein.

messer und starkem Mauerwerk (Sausenburg: Bergfried, 2,40 m Durchmesser innen,

Mauerdicke 2,80 m). Er erhob sich damals noch bis zu halber Manneshöhe und saß dem

gewachsenen Felsen auf, war also keine Zisterne. Zur Burg führte vom Keller eines

kleinen Gebäudes aus ein schmaler niederer Gang, ein Fluchtweg. Die Mauerstärke war

die gleiche wie beim Bau a. Keller und Häuschen lagen demnach außerhalb der Burg,

gehörten aber zeitlich zusammen. Der Ausschlupf ist in die Kellerwand gemauert. Dieses

unterkellerte Gebäude durfte die Sicht nicht behindern und den Aufstieg zur Burg

nicht erleichtern. Es konnte daher nur wenig hoch sein.

1328 hat Hammerstein einen eigenen Bann („in dem banne von Hamerstein“, K. Jo-

hanniterarchive, Binzen), und 1374 wird im K. St. Blasien (Mappach) „daz burg-

stadel ze Hamerstein in Wolbacher ban“ erwähnt. Damit steht außer Zweifel, daß es

sich um eine echte Ritterburg handelt. Vom Bau her läßt sich nicht sagen, wie lange die

Burg bewohnbar war. Daß aber ihre Zerstörung durch Brand oder durch Kriegseinwir-

kung eine gründliche war, beweisen die zahleichen Scherben, die in Schutt und Asche

auf einer jetzt noch 6 qm großen Fläche verstreut lagen. Der Zeitpunkt der Zerstörung

ist unbekannt, sie wird 1678 zur Zeit der Franzosenkriege nicht erwähnt. Aus der ge-

fundenen Keramik soll hier nun eine Auswahl geboten werden.