steinen, gegen 1815); v. Einem 1950, S. 110, 124 zu Abb. 50 (um

1812); Börsch-Supan 1960, S. 49, 102 Anm. 4; Rosenblum 1960,

S. 196 (Vergleich mit Franz Marcs »Das arme Land Tirol«);

Börsch-Supan 1966, S. 149; Hinz 1966, S. 90 (irrtümliche Ver-

bindung mit drei Naturstudien); Sumowski 1970, S. 78, 111.

Ausstellungskat.: Chemnitz 1924, Nr. 19; Wien 1951, Nr. 63.

Sammlungskat.: 1967, S. 17.

502 Ländliche ebene Gegend

Öl auf Lwd. 27,4x41,1 cm. Nahezu das ursprüngliche Bildmaß,

das 1966 durch Restaurierung wiederhergestellt wurde, nach-

dem das Bild ebenso wie Kat. 303 durch das Abschneiden des

Nagelrandes und das Umschlagen von ca. 2 cm breiten Streifen

bemalter Fläche an zwei Seiten verkleinert worden war.

Berlin, Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, Schloß

Charlottenburg, Gen. Kat. 130093.

1965 aus dem Berliner Kunsthandel erworben.

Wahrscheinlich ist ein Motiv von Rügen oder aus der Nähe von

Greifswald dargestellt. Die Jahreszeit ist, wie die reifen Korn-

felder im Hintergrund erweisen, Hochsommer.

1822/23 gemalt, da 1823 auf der Dresdener Akademieausstellung

gezeigt. Gegenstück zu Kat. 303. Vermutlich liegt der Landschaft

im ganzen eine Naturstudie zugrunde. Die Auffassung der Natur

ist den aquarellierten Veduten verwandt. Ein allegorischer Ge-

halt tritt kaum hervor, ist jedoch dennoch wohl vorhanden. Das

Dorf und die-Felder, die bestellt werden, sind wie in Kat. 298

Sinnbild des irdischen Daseins. Das reife Kornfeld enthält einen

Hinweis auf den drohenden Tod (vgl. Kat. 104, 115, 125, 164,

297). In der Mühle davor, ein Motiv, das zu dem Gegenstück

überleitet, wird das Korn zu Mehl gemahlen. Damit deutet Fried-

rich auf ein Stadium des Daseins nach dem Tod. Siehe auch S. 54.

Lit.: Böttiger 1823, S. 64; Licio 1823, S. 610; Der Gesellschafter

1823, S. 683; Literarisches Conversationsblatt 1823, S. 965; Wie-

ner Zeitschrift 1823, S. 1070 (Besprechungen der Dresdener Aus-

stellung); Börsch-Supan 1966, S. 149-161 (Publikation, Zitat der

frühen Literatur); Sumowski 1970, S.76; Börsch-Supan 1973,

S. 10, 33-36 (färb. Abb., Deutung).

Ausstellungskat.: Dresden 1823, Nr. 609 (»Ländliche ebene Ge-

gend«) ; London 1972, Nr. 68.

Sammlungskat.: 1971, S. 34, 35 (Börsch-Supan: Deutung als Ve-

dute, Jahreszeit Frühjahr oder Frühsommer).

505 Landschaft mit Windmühlen

Öl auf Lwd. 27,7 x 41,1 cm. Restaurierung siehe Kat. 302.

Berlin, Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, Schloß

Charlottenburg, Gen. Kat. 130094.

1965 aus dem Berliner Kunsthandel erworben.

Zeichnungen: Landschaft im ganzen ohne das Boot und die Wä-

scherinnen = Rückseite einer Zeichnung vom 13.6.1801, Oslo,

H 267, Sumowski 1970 Abb. 408 (brieflicher Hinweis von S.

Hinz); Boot mit Männern = 1815, Oslo, H 658, Sumowski 1970

Abb. 181 (brieflicher Hinweis S.Hinz).

Wahrscheinlich ist ein Motiv auf Rügen dargestellt. Die Tages-

zeit ist vermutlich Vormittag.

1822/23 gemalt, da 1823 auf der Dresdener Akademieausstellung

gezeigt. Gegenstück zu Kat. 302. Der allegorische Gehalt ist wohl

ähnlich wie in Kat. 285 zu verstehen: das friedliche Landleben

ist ein Gleichnis des Paradieses. Die Vedute bezeichnet die Wirk-

lichkeit des Ideals. Das Gewässer im Vordergrund würde dann

den Tod bedeuten (vgl. Kat. 293). Das Boot, das rechts an einem

Steg angelegt hat, das offene Tor, die Pyramide - eigentlich wohl

eine Brunnenabdeckung - mit der Birke daneben und die Ruine

sind ebenfalls Todes- und Auferstehungssymbole. In der Osloer

Zeichnung von 1801 ist statt der Birke ein Obstbaum zu erken-

nen. Möglicherweise ist das Motiv des Waschens und Bleichens

in diesem Zusammenhang ein Gleichnis für die Läuterung der

Seele. Eine Wäscherin begegnet auch in Kat. 284. Der religiöse

Gehalt der Landschaft wird ferner durch die Kirche im Hinter-

grund hervorgehoben, der das Boot mit den beiden Männern

vorn zugeordnet ist. Siehe auch S. 33, 54.

Lit.: Böttiger 1823, S. 64; Licio 1823, S. 610; Der Gesellschafter

1823, S. 683; Literarisches Conversationsblatt 1823, S. 965; Wie-

ner Zeitschrift 1823, S. 1070 (Besprechungen der Dresdener Aus-

stellung); Börsch-Supan 1966, S. 149-161 (Publikation, Zitat der

frühen Literatur); Sumowski 1970, S. 76, 84 (erschließt aus der

Quadrierung der Zeichnung von 1801 ein gleichartiges Aquarell);

Börsch-Supan 1973, S. 10, 33-36 (Deutung).

Ausstellungskat.: Dresden 1823, Nr. 607 (»Eine Landschaft mit

Windmühlen«); London 1972, Nr. 69.

Sammlungskat.: 1971, S. 35 (Börsch-Supan: Deutung als Vedute).

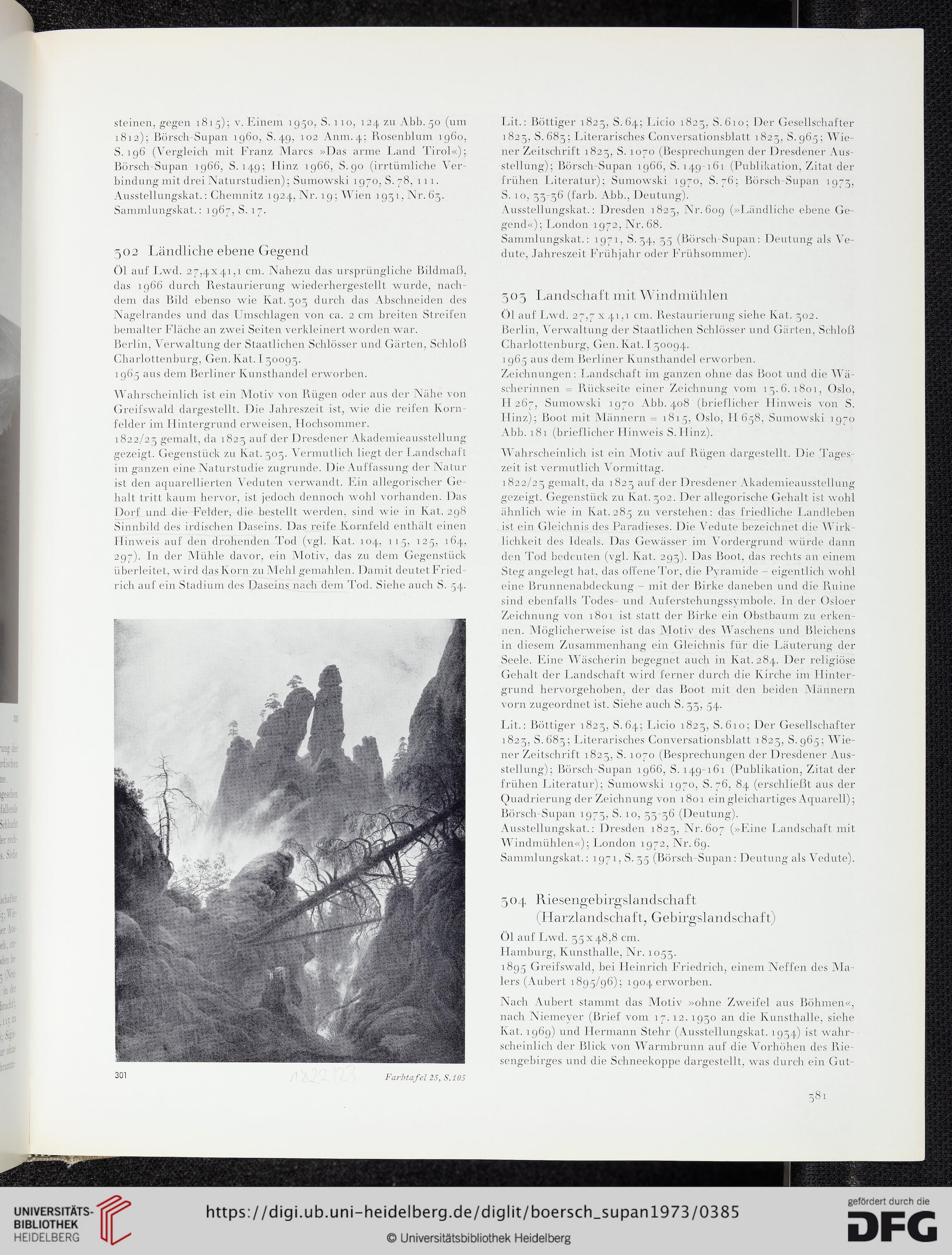

504 Riesengebirgslandschaft

(HarzlandschafQ Gebirgslandschaft)

Öl auf Lwd. 35x48,8 cm.

Hamburg, Kunsthalle, Nr. 1053.

1895 Greifswald, bei Heinrich Friedrich, einem Neffen des Ma-

lers (Aubert 1895/96); 1904 erworben.

Nach Aubert stammt das Motiv »ohne Zweifel aus Böhmen«,

nach Niemeyer (Brief vom 17. 12. 1930 an die Kunsthalle, siehe

Kat. 1969) und Hermann Stehr (Ausstellungskat. 1934) ist wahr-

scheinlich der Blick von Warmbrunn auf die Vorhöhen des Rie-

sengebirges und die Schneekoppe dargestellt, was durch ein Gut-

301

Farbtafel 25, S.105

381

1812); Börsch-Supan 1960, S. 49, 102 Anm. 4; Rosenblum 1960,

S. 196 (Vergleich mit Franz Marcs »Das arme Land Tirol«);

Börsch-Supan 1966, S. 149; Hinz 1966, S. 90 (irrtümliche Ver-

bindung mit drei Naturstudien); Sumowski 1970, S. 78, 111.

Ausstellungskat.: Chemnitz 1924, Nr. 19; Wien 1951, Nr. 63.

Sammlungskat.: 1967, S. 17.

502 Ländliche ebene Gegend

Öl auf Lwd. 27,4x41,1 cm. Nahezu das ursprüngliche Bildmaß,

das 1966 durch Restaurierung wiederhergestellt wurde, nach-

dem das Bild ebenso wie Kat. 303 durch das Abschneiden des

Nagelrandes und das Umschlagen von ca. 2 cm breiten Streifen

bemalter Fläche an zwei Seiten verkleinert worden war.

Berlin, Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, Schloß

Charlottenburg, Gen. Kat. 130093.

1965 aus dem Berliner Kunsthandel erworben.

Wahrscheinlich ist ein Motiv von Rügen oder aus der Nähe von

Greifswald dargestellt. Die Jahreszeit ist, wie die reifen Korn-

felder im Hintergrund erweisen, Hochsommer.

1822/23 gemalt, da 1823 auf der Dresdener Akademieausstellung

gezeigt. Gegenstück zu Kat. 303. Vermutlich liegt der Landschaft

im ganzen eine Naturstudie zugrunde. Die Auffassung der Natur

ist den aquarellierten Veduten verwandt. Ein allegorischer Ge-

halt tritt kaum hervor, ist jedoch dennoch wohl vorhanden. Das

Dorf und die-Felder, die bestellt werden, sind wie in Kat. 298

Sinnbild des irdischen Daseins. Das reife Kornfeld enthält einen

Hinweis auf den drohenden Tod (vgl. Kat. 104, 115, 125, 164,

297). In der Mühle davor, ein Motiv, das zu dem Gegenstück

überleitet, wird das Korn zu Mehl gemahlen. Damit deutet Fried-

rich auf ein Stadium des Daseins nach dem Tod. Siehe auch S. 54.

Lit.: Böttiger 1823, S. 64; Licio 1823, S. 610; Der Gesellschafter

1823, S. 683; Literarisches Conversationsblatt 1823, S. 965; Wie-

ner Zeitschrift 1823, S. 1070 (Besprechungen der Dresdener Aus-

stellung); Börsch-Supan 1966, S. 149-161 (Publikation, Zitat der

frühen Literatur); Sumowski 1970, S.76; Börsch-Supan 1973,

S. 10, 33-36 (färb. Abb., Deutung).

Ausstellungskat.: Dresden 1823, Nr. 609 (»Ländliche ebene Ge-

gend«) ; London 1972, Nr. 68.

Sammlungskat.: 1971, S. 34, 35 (Börsch-Supan: Deutung als Ve-

dute, Jahreszeit Frühjahr oder Frühsommer).

505 Landschaft mit Windmühlen

Öl auf Lwd. 27,7 x 41,1 cm. Restaurierung siehe Kat. 302.

Berlin, Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, Schloß

Charlottenburg, Gen. Kat. 130094.

1965 aus dem Berliner Kunsthandel erworben.

Zeichnungen: Landschaft im ganzen ohne das Boot und die Wä-

scherinnen = Rückseite einer Zeichnung vom 13.6.1801, Oslo,

H 267, Sumowski 1970 Abb. 408 (brieflicher Hinweis von S.

Hinz); Boot mit Männern = 1815, Oslo, H 658, Sumowski 1970

Abb. 181 (brieflicher Hinweis S.Hinz).

Wahrscheinlich ist ein Motiv auf Rügen dargestellt. Die Tages-

zeit ist vermutlich Vormittag.

1822/23 gemalt, da 1823 auf der Dresdener Akademieausstellung

gezeigt. Gegenstück zu Kat. 302. Der allegorische Gehalt ist wohl

ähnlich wie in Kat. 285 zu verstehen: das friedliche Landleben

ist ein Gleichnis des Paradieses. Die Vedute bezeichnet die Wirk-

lichkeit des Ideals. Das Gewässer im Vordergrund würde dann

den Tod bedeuten (vgl. Kat. 293). Das Boot, das rechts an einem

Steg angelegt hat, das offene Tor, die Pyramide - eigentlich wohl

eine Brunnenabdeckung - mit der Birke daneben und die Ruine

sind ebenfalls Todes- und Auferstehungssymbole. In der Osloer

Zeichnung von 1801 ist statt der Birke ein Obstbaum zu erken-

nen. Möglicherweise ist das Motiv des Waschens und Bleichens

in diesem Zusammenhang ein Gleichnis für die Läuterung der

Seele. Eine Wäscherin begegnet auch in Kat. 284. Der religiöse

Gehalt der Landschaft wird ferner durch die Kirche im Hinter-

grund hervorgehoben, der das Boot mit den beiden Männern

vorn zugeordnet ist. Siehe auch S. 33, 54.

Lit.: Böttiger 1823, S. 64; Licio 1823, S. 610; Der Gesellschafter

1823, S. 683; Literarisches Conversationsblatt 1823, S. 965; Wie-

ner Zeitschrift 1823, S. 1070 (Besprechungen der Dresdener Aus-

stellung); Börsch-Supan 1966, S. 149-161 (Publikation, Zitat der

frühen Literatur); Sumowski 1970, S. 76, 84 (erschließt aus der

Quadrierung der Zeichnung von 1801 ein gleichartiges Aquarell);

Börsch-Supan 1973, S. 10, 33-36 (Deutung).

Ausstellungskat.: Dresden 1823, Nr. 607 (»Eine Landschaft mit

Windmühlen«); London 1972, Nr. 69.

Sammlungskat.: 1971, S. 35 (Börsch-Supan: Deutung als Vedute).

504 Riesengebirgslandschaft

(HarzlandschafQ Gebirgslandschaft)

Öl auf Lwd. 35x48,8 cm.

Hamburg, Kunsthalle, Nr. 1053.

1895 Greifswald, bei Heinrich Friedrich, einem Neffen des Ma-

lers (Aubert 1895/96); 1904 erworben.

Nach Aubert stammt das Motiv »ohne Zweifel aus Böhmen«,

nach Niemeyer (Brief vom 17. 12. 1930 an die Kunsthalle, siehe

Kat. 1969) und Hermann Stehr (Ausstellungskat. 1934) ist wahr-

scheinlich der Blick von Warmbrunn auf die Vorhöhen des Rie-

sengebirges und die Schneekoppe dargestellt, was durch ein Gut-

301

Farbtafel 25, S.105

381