76

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

A plus d’un titre ces deux pierres tombales sont

intéressantes à étudier ; nous nous attacherons

surtout, dans l'exposé succinct qu’on va lire, à

noter les points relatifs à l’histoire du costume

chevaleresque.

La pierre tumulaire de Rasse de Grez est datée ;

celle de Walter de Houtain ne l’est pas; mais l’une

date l'autre, car elles sont évidemment de la

même époque.

Rasse de Grez fut, comme on le sait, le cheva-

lier porte-étendard du duc Jean Ier de Brabant, à

la célèbre bataille de Woeringen, en 1288; il

mourut, son épitaphe nous l’apprend, en 1318.

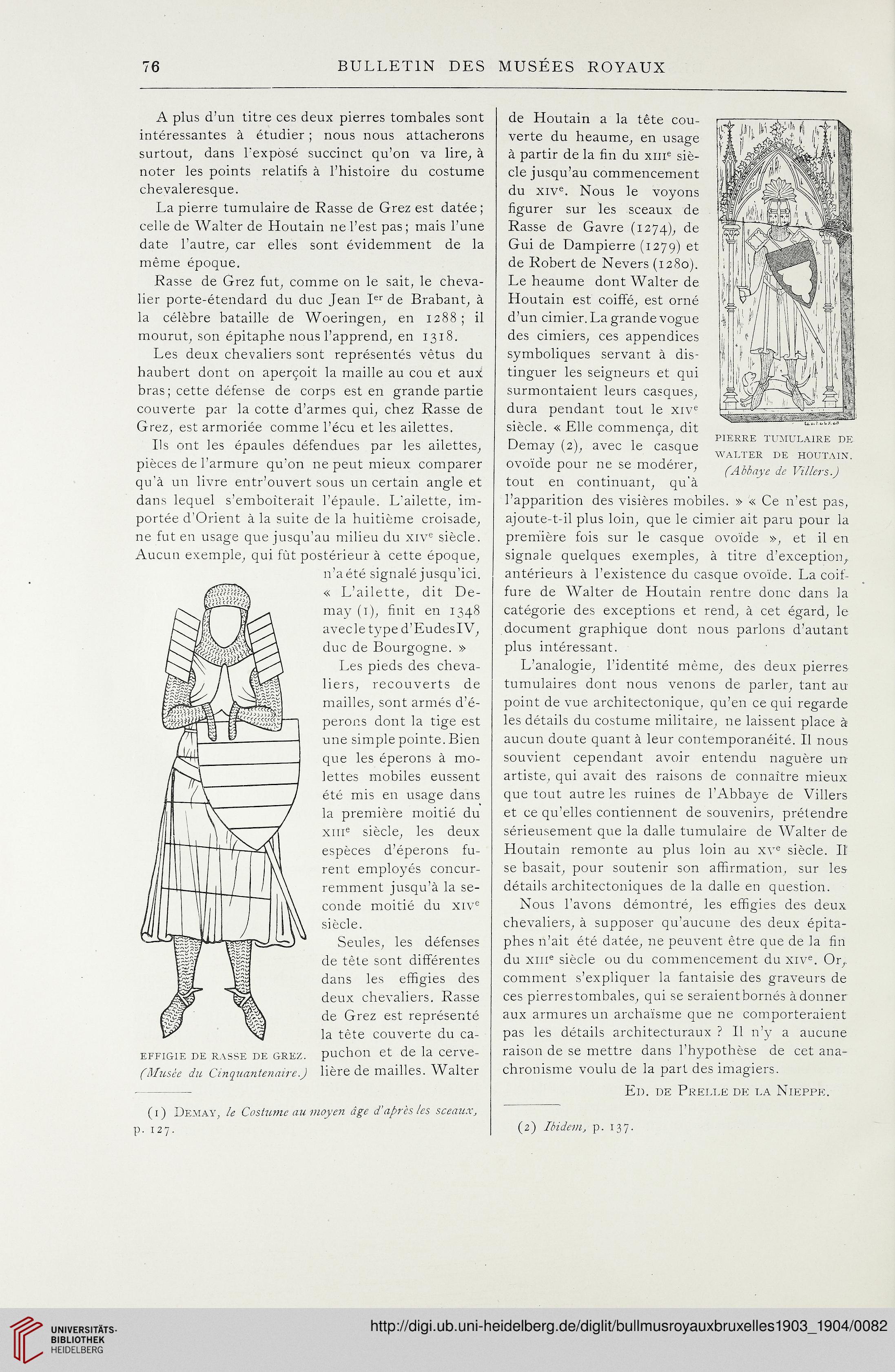

Les deux chevaliers sont représentés vêtus du

haubert dont 011 aperçoit la maille au cou et aux

bras ; cette défense de corps est en grande partie

couverte par la cotte d’armes qui, chez Rasse de

Grez, est armoriée comme l’écu et les ailettes.

Ils ont les épaules défendues par les ailettes,

pièces de l’armure qu’on ne peut mieux comparer

qu'à un livre entr’ouvert sous un certain angle et

dans lequel s’emboîterait l’épaule. L'ailette, im-

portée d’Orient à la suite de la huitième croisade,

ne fut en usage que jusqu’au milieu du xive siècle.

Aucun exemple, qui fût postérieur à cette époque,

n’a été signalé jusqu’ici.

« L’ailette, dit De-

may (1), finit en 1348

avecle type d’EudesIV,

duc de Bourgogne. »

Les pieds des cheva-

liers, recouverts de

mailles, sont armés d’é-

perons dont la tige est

une simple pointe. Bien

que les éperons à mo-

lettes mobiles eussent

été mis en usage dans

la première moitié du

xme siècle, les deux

espèces d’éperons fu-

rent employés concur-

remment jusqu’à la se-

conde moitié du xive

siècle.

Seules, les défenses

de tête sont différentes

dans les effigies des

deux chevaliers. Rasse

de Grez est représenté

la tète couverte du ca-

puchon et de la cerve-

lière de mailles. Walter

(1) Demay, le Costume au moyen âge d’après les sceaux,

p. 127.

de Houtain a la tête cou-

verte du heaume, en usage

à partir de la fin du xme siè-

cle jusqu’au commencement

du xive. Nous le voyons

figurer sur les sceaux de

Rasse de Gavre (1274), de

Gui de Dampierre (1279) et

de Robert de Nevers (1280).

Le heaume dont Walter de

Houtain est coiffé, est orné

d’un cimier. La grande vogue

des cimiers, ces appendices

symboliques servant à dis-

tinguer les seigneurs et qui

surmontaient leurs casques,

dura pendant tout le xive

siècle. « Elle commença, dit

Demay (2), avec le casque

ovoïde pour ne se modérer,

tout en continuant, qu’à

l’apparition des visières mobiles. » « Ce n’est pas,

ajoute-t-il plus loin, que le cimier ait paru pour la

première fois sur le casque ovoïde », et il en

signale quelques exemples, à titre d’exception,

antérieurs à l’existence du casque ovoïde. La coif-

fure de Walter de Houtain rentre donc dans la

catégorie des exceptions et rend, à cet égard, le

document graphique dont nous parlons d’autant

plus intéressant.

L’analogie, l’identité même, des deux pierres

tumulaires dont nous venons de parler, tant au

point de vue architectonique, qu’en ce qui regarde

les détails du costume militaire, ne laissent place à

aucun doute quant à leur contemporanéité. Il nous

souvient cependant avoir entendu naguère un

artiste, qui avait des raisons de connaître mieux

que tout autre les ruines de l’Abbaye de Villers

et ce qu’elles contiennent de souvenirs, prétendre

sérieusement que la dalle tumulaire de Walter de

Houtain remonte au plus loin au xve siècle. Il

se basait, pour soutenir son affirmation, sur les

détails architectoniques de la dalle en question.

Nous l’avons démontré, les effigies des deux

chevaliers, à supposer qu’aucune des deux épita-

phes n’ait été datée, ne peuvent être que de la fin

du xme siècle ou du commencement du xive. Or,,

comment s’expliquer la fantaisie des graveurs de

ces pierrestombales, qui se seraientbornés à donner

aux armures un archaïsme que ne comporteraient

pas les détails architecturaux ? Il n’y a aucune

raison de se mettre dans l’hypothèse de cet ana-

chronisme voulu de la part des imagiers.

PIERRE TUMULAIRE DE

WALTER DE HOUTAIN.

(Abbaye de Villers.)

El), de Prelle de la Nieppk.

(2) Ibidemj p. 137.

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

A plus d’un titre ces deux pierres tombales sont

intéressantes à étudier ; nous nous attacherons

surtout, dans l'exposé succinct qu’on va lire, à

noter les points relatifs à l’histoire du costume

chevaleresque.

La pierre tumulaire de Rasse de Grez est datée ;

celle de Walter de Houtain ne l’est pas; mais l’une

date l'autre, car elles sont évidemment de la

même époque.

Rasse de Grez fut, comme on le sait, le cheva-

lier porte-étendard du duc Jean Ier de Brabant, à

la célèbre bataille de Woeringen, en 1288; il

mourut, son épitaphe nous l’apprend, en 1318.

Les deux chevaliers sont représentés vêtus du

haubert dont 011 aperçoit la maille au cou et aux

bras ; cette défense de corps est en grande partie

couverte par la cotte d’armes qui, chez Rasse de

Grez, est armoriée comme l’écu et les ailettes.

Ils ont les épaules défendues par les ailettes,

pièces de l’armure qu’on ne peut mieux comparer

qu'à un livre entr’ouvert sous un certain angle et

dans lequel s’emboîterait l’épaule. L'ailette, im-

portée d’Orient à la suite de la huitième croisade,

ne fut en usage que jusqu’au milieu du xive siècle.

Aucun exemple, qui fût postérieur à cette époque,

n’a été signalé jusqu’ici.

« L’ailette, dit De-

may (1), finit en 1348

avecle type d’EudesIV,

duc de Bourgogne. »

Les pieds des cheva-

liers, recouverts de

mailles, sont armés d’é-

perons dont la tige est

une simple pointe. Bien

que les éperons à mo-

lettes mobiles eussent

été mis en usage dans

la première moitié du

xme siècle, les deux

espèces d’éperons fu-

rent employés concur-

remment jusqu’à la se-

conde moitié du xive

siècle.

Seules, les défenses

de tête sont différentes

dans les effigies des

deux chevaliers. Rasse

de Grez est représenté

la tète couverte du ca-

puchon et de la cerve-

lière de mailles. Walter

(1) Demay, le Costume au moyen âge d’après les sceaux,

p. 127.

de Houtain a la tête cou-

verte du heaume, en usage

à partir de la fin du xme siè-

cle jusqu’au commencement

du xive. Nous le voyons

figurer sur les sceaux de

Rasse de Gavre (1274), de

Gui de Dampierre (1279) et

de Robert de Nevers (1280).

Le heaume dont Walter de

Houtain est coiffé, est orné

d’un cimier. La grande vogue

des cimiers, ces appendices

symboliques servant à dis-

tinguer les seigneurs et qui

surmontaient leurs casques,

dura pendant tout le xive

siècle. « Elle commença, dit

Demay (2), avec le casque

ovoïde pour ne se modérer,

tout en continuant, qu’à

l’apparition des visières mobiles. » « Ce n’est pas,

ajoute-t-il plus loin, que le cimier ait paru pour la

première fois sur le casque ovoïde », et il en

signale quelques exemples, à titre d’exception,

antérieurs à l’existence du casque ovoïde. La coif-

fure de Walter de Houtain rentre donc dans la

catégorie des exceptions et rend, à cet égard, le

document graphique dont nous parlons d’autant

plus intéressant.

L’analogie, l’identité même, des deux pierres

tumulaires dont nous venons de parler, tant au

point de vue architectonique, qu’en ce qui regarde

les détails du costume militaire, ne laissent place à

aucun doute quant à leur contemporanéité. Il nous

souvient cependant avoir entendu naguère un

artiste, qui avait des raisons de connaître mieux

que tout autre les ruines de l’Abbaye de Villers

et ce qu’elles contiennent de souvenirs, prétendre

sérieusement que la dalle tumulaire de Walter de

Houtain remonte au plus loin au xve siècle. Il

se basait, pour soutenir son affirmation, sur les

détails architectoniques de la dalle en question.

Nous l’avons démontré, les effigies des deux

chevaliers, à supposer qu’aucune des deux épita-

phes n’ait été datée, ne peuvent être que de la fin

du xme siècle ou du commencement du xive. Or,,

comment s’expliquer la fantaisie des graveurs de

ces pierrestombales, qui se seraientbornés à donner

aux armures un archaïsme que ne comporteraient

pas les détails architecturaux ? Il n’y a aucune

raison de se mettre dans l’hypothèse de cet ana-

chronisme voulu de la part des imagiers.

PIERRE TUMULAIRE DE

WALTER DE HOUTAIN.

(Abbaye de Villers.)

El), de Prelle de la Nieppk.

(2) Ibidemj p. 137.