Wie in den eben genannten Stadtschlössern, war es auch hier die Renaissance, die den Ausbau und die Verschönerung

übernahm. Wie schließlich ein damaliges Palatium, d. h. aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, ein Saalbau ohne

Befesügungen aussah,hat Beugt Thordeman durch seine Ausgrabung und Beschreibung von Alsnö-Haus auf einer

Insel im Mälarsee ermittelt (1923). Es war ein Ziegelbau, der wahrscheinlich von denselben Werkleuten, die an der

gleichzeitigen Dombauhütte zu Strängnäs arbeiteten, auf Befehl des Königs Magnus Birgersson aufgesührt wurde.

Eine etwas spätere Anlage war die Erzbischofsburg zu Upsala, jetzt ganz verschwunden. Sie bildete mit

ihren Mauern beinahe ein regelmäßiges Quadrat auf der Höhe des länglichen Landhügels, der gegenwärtig vom

stattlichen Universitätsgebäude in italienischem Palaststil gekrönt wird. In der nordöstlichen Ecke des Hofes erhob

sich seit 1340 das im Innern prachtvoll ausgestattete Wohngebäude der Erzbischöfe. Außerhalb des Hofes lag an

derselben Ecke ein nachweisbar später entstandener Rundturm, dessen feldsteinbekleideter Unterteil noch lange in

unseren Tagen als eine seltsame Erinnerung aus der streiterfüllten, geschichtlich dunklen Unionszeit weiterlebte. Längs

der Ostseite entstand am Ende des Mittelalters ein Saalbau, der große Ähnlichkeit mit demjenigen, der an der Nord-

seite gegen Norrström am Stockholmer Schlosse allmählich entstand, gehabt zu haben scheint. Der mehrmals belagerte

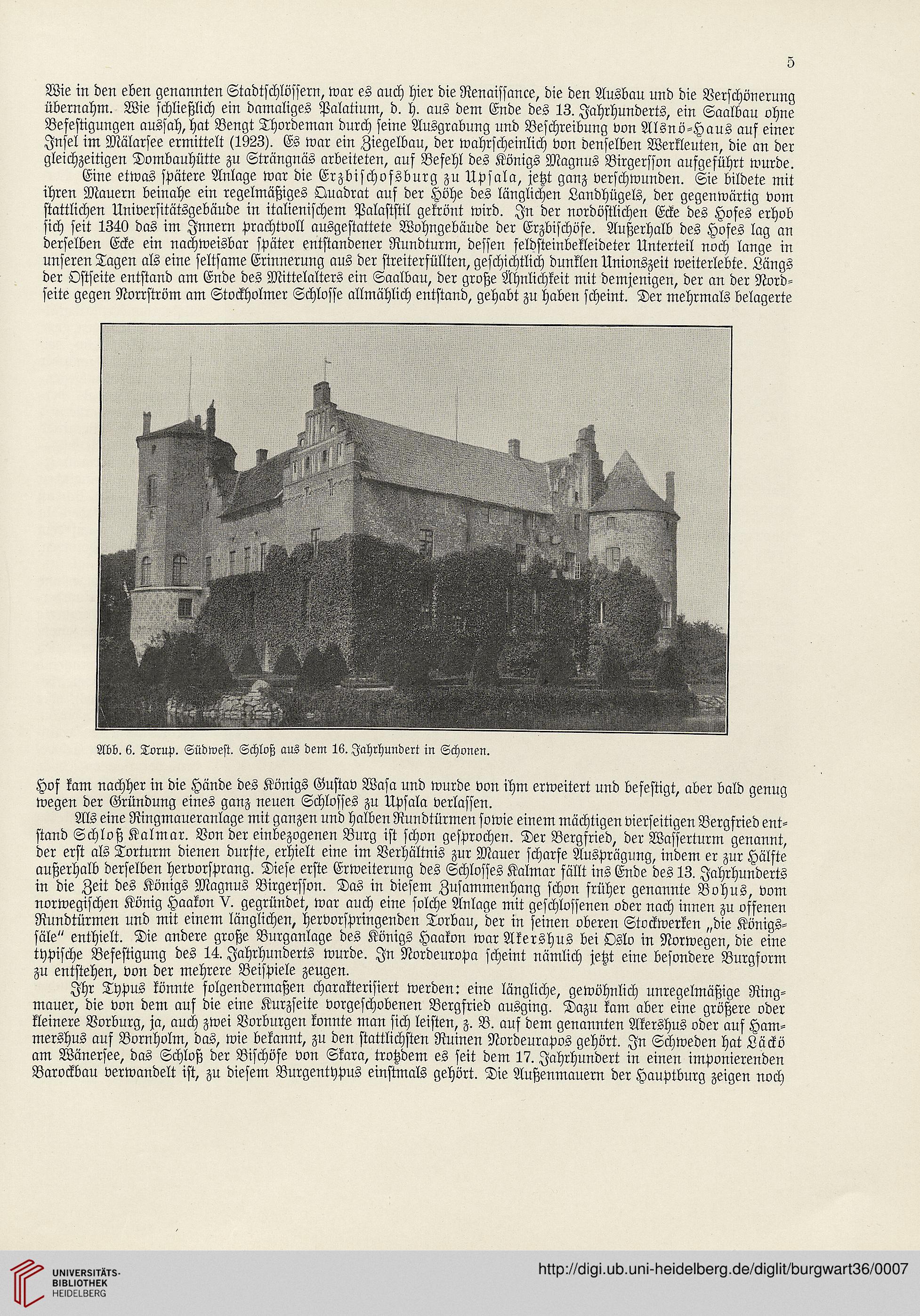

Abb. 6. Torup. Südwest. Schloß aus dem 16. Jahrhundert m Schonen.

Hof kam nachher in die Hände des Königs Gustav Wasa und wurde von ihm erweitert und befestigt, aber bald genug

wegen der Gründung eines ganz neuen Schlosses zu Upsala verlassen.

Als eine Ringmaueranlage mit ganzen und halben Rundtürmen sowie einem mächtigen vierseitigen Bergfried ent-

stand Schloß Kalmar. Von der einbezogenen Burg ist schon gesprochen. Der Bergfried, der Wasserturm genannt,

der erst als Torturm dienen durste, erhielt eine im Verhältnis zur Mauer scharfe Ausprägung, indem er zur Hälfte

außerhalb derselben hervorsprang. Diese erste Erweiterung des Schlosses Kalmar fällt ins Ende des 13. Jahrhunderts

in die Zeit des Königs Magnus Birgersson. Das in diesem Zusammenhang schon früher genannte Bohus, vom

norwegischen König Haakon V. gegründet, war auch eine solche Anlage mit geschlossenen oder nach innen zu offenen

Rundtürmen und mit einem länglichen, hervorspringenden Torbau, der in seinen oberen Stockwerken „die Königs-

säle" enthielt. Die andere große Burganlage des Königs Haakon war Akershus bei Oslo in Norwegen, die eine

typische Befestigung des 14. Jahrhunderts wurde. In Nordeuropa scheint nämlich jetzt eine besondere Burgform

zu entstehen, von der mehrere Beispiele zeugen.

Ihr Typus könnte folgendermaßen charakterisiert werden: eine längliche, gewöhnlich unregelmäßige Ring-

mauer, die von dem auf die eine Kurzseite vorgeschobenen Bergfried ausging. Dazu kam aber eine größere oder

kleinere Vorburg, ja, auch zwei Vorburgen konnte man sich leisten, z. B. auf dem genannten Akershus oder auf Ham-

mershus auf Bornholm, das, wie bekannt, zu den stattlichsten Ruinen Nordeurapos gehört. In Schweden hat Läckö

am Wänersee, das Schloß der Bischöfe von Skara, trotzdem es seit dem 17. Jahrhundert in einen imponierenden

Barockbau verwandelt ist, zu diesem Burgentypus einstmals gehört. Die Außenmanern der Hauptburg zeigen noch

übernahm. Wie schließlich ein damaliges Palatium, d. h. aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, ein Saalbau ohne

Befesügungen aussah,hat Beugt Thordeman durch seine Ausgrabung und Beschreibung von Alsnö-Haus auf einer

Insel im Mälarsee ermittelt (1923). Es war ein Ziegelbau, der wahrscheinlich von denselben Werkleuten, die an der

gleichzeitigen Dombauhütte zu Strängnäs arbeiteten, auf Befehl des Königs Magnus Birgersson aufgesührt wurde.

Eine etwas spätere Anlage war die Erzbischofsburg zu Upsala, jetzt ganz verschwunden. Sie bildete mit

ihren Mauern beinahe ein regelmäßiges Quadrat auf der Höhe des länglichen Landhügels, der gegenwärtig vom

stattlichen Universitätsgebäude in italienischem Palaststil gekrönt wird. In der nordöstlichen Ecke des Hofes erhob

sich seit 1340 das im Innern prachtvoll ausgestattete Wohngebäude der Erzbischöfe. Außerhalb des Hofes lag an

derselben Ecke ein nachweisbar später entstandener Rundturm, dessen feldsteinbekleideter Unterteil noch lange in

unseren Tagen als eine seltsame Erinnerung aus der streiterfüllten, geschichtlich dunklen Unionszeit weiterlebte. Längs

der Ostseite entstand am Ende des Mittelalters ein Saalbau, der große Ähnlichkeit mit demjenigen, der an der Nord-

seite gegen Norrström am Stockholmer Schlosse allmählich entstand, gehabt zu haben scheint. Der mehrmals belagerte

Abb. 6. Torup. Südwest. Schloß aus dem 16. Jahrhundert m Schonen.

Hof kam nachher in die Hände des Königs Gustav Wasa und wurde von ihm erweitert und befestigt, aber bald genug

wegen der Gründung eines ganz neuen Schlosses zu Upsala verlassen.

Als eine Ringmaueranlage mit ganzen und halben Rundtürmen sowie einem mächtigen vierseitigen Bergfried ent-

stand Schloß Kalmar. Von der einbezogenen Burg ist schon gesprochen. Der Bergfried, der Wasserturm genannt,

der erst als Torturm dienen durste, erhielt eine im Verhältnis zur Mauer scharfe Ausprägung, indem er zur Hälfte

außerhalb derselben hervorsprang. Diese erste Erweiterung des Schlosses Kalmar fällt ins Ende des 13. Jahrhunderts

in die Zeit des Königs Magnus Birgersson. Das in diesem Zusammenhang schon früher genannte Bohus, vom

norwegischen König Haakon V. gegründet, war auch eine solche Anlage mit geschlossenen oder nach innen zu offenen

Rundtürmen und mit einem länglichen, hervorspringenden Torbau, der in seinen oberen Stockwerken „die Königs-

säle" enthielt. Die andere große Burganlage des Königs Haakon war Akershus bei Oslo in Norwegen, die eine

typische Befestigung des 14. Jahrhunderts wurde. In Nordeuropa scheint nämlich jetzt eine besondere Burgform

zu entstehen, von der mehrere Beispiele zeugen.

Ihr Typus könnte folgendermaßen charakterisiert werden: eine längliche, gewöhnlich unregelmäßige Ring-

mauer, die von dem auf die eine Kurzseite vorgeschobenen Bergfried ausging. Dazu kam aber eine größere oder

kleinere Vorburg, ja, auch zwei Vorburgen konnte man sich leisten, z. B. auf dem genannten Akershus oder auf Ham-

mershus auf Bornholm, das, wie bekannt, zu den stattlichsten Ruinen Nordeurapos gehört. In Schweden hat Läckö

am Wänersee, das Schloß der Bischöfe von Skara, trotzdem es seit dem 17. Jahrhundert in einen imponierenden

Barockbau verwandelt ist, zu diesem Burgentypus einstmals gehört. Die Außenmanern der Hauptburg zeigen noch