9

Deckendekorationen tritt hier die Renaissance im Inneren bescheiden

auf. Spätere Raumausstattungen, z. B. aus der Zeit Gustavs III.,

haben wir hier nicht in Betracht zu ziehen.

Schloß Kalmar, von dem wir oben gesprochen haben, wurde

von König Gustav und seinen Söhnen Erich und Johann bedeutend

weiter ausgebaut, mit einem Festungsgürtel umgeben und im Äußeren

wie Inneren stattlich ausgeschmückt. Der Renaissancecharakter des Ge-

bäudes war hauptsächlich ein Werk von den aus Mecklenburg 1572

berufenen italienischen Baumeistern Johann Baptista und Dominicus

Pahr. Wie aus den Baubriefen Johanns III. hervorgeht, ließ er sich

angelegen sein, hier die Prinzipien der neuen Architektur durchzuführen.

Ordnung und Regelmäßigkeit wurden überall erstrebt, und mit Deko-

rationsstücken in italienischem Stil — die Architekturbücher von Serlio

und Ducerceau sind gewiß hier um Rat gefragt worden —, in ver-

schiedenen herrlichen Portalumfassungen und in einem tempelartigen

dorischen Bruunenaufbau hervortretend, wurde der Burghof glänzend

dekoriert. Nach osteuropäischem Muster waren die Mauern gegen den

Hof mit einer Quadrierung, unter anderem in Sgraffitomalerei, de-

koriert. Die kunstvollendeten Wand- und Deckentäfelungen, von denen

sich immer noch bedeutende Reste finden, gehörten zu den Zierden

ihrer Zeit, die mit ähnlicher Dekorationskunst in Deutschland und

Holland gut wetten konnten.

Das nahe gelegene Schloß Borg Holm aus Öland wurde von

König Johann als eine quadratische Burg mit großem Hof, mit Rund-

türmen an den Ecken, einer starken Bastionswehr und mit wahrhaft

gigantischen Sälen geplant, aber niemals vollständig in der beabsichtigten

Gestalt fertiggestellt. Der leitende Baumeister war hier bis zu seinem

Tode 1603 Dominicus Pahr. Den kriegerischen Unglücken der Zeit oftmals ausgesetzt, wurde dieses Gigantenschloß

in der Mitte des 17. Jahrhunderts durch Nikodemus Tessin d. Ä. in Barockstil umgebaut und zuletzt 1804 durch eine

Feuersbrunst in eine Ruine, aber wohl eine der großartigsten des Nordens, verwandelt.

Ein anderes Mitglied der Architektenfamilie Pahr war Franciscus Pahr, der nach Upsala, um das dortige

Schloß zu errichten, geschickt wurde. Die Familie stammte aus Mailand und war durch Österreich, Schlesien (Brieg),

vielleicht auch Polen nach Mecklenburg gekommen, woher sie Jo-

hann III., wie gesagt, nach Schweden berufen hatte. Nachdem

Gustav Wasa seine Gedanken, die alte Erzbischofsburg weiter zu

befestigen, verlassen hatte, begann er 1548 eine neue feste Burg am

hohen Sandhügel im Süden der Stadt zu bauen. Das noch nicht

fertige Gebäude wurde jedoch 1572 durch Brand zerstört. Franciscus

hatte da neulich in Güstrow den Wiederaufbau und die Ausschmückung

des herzoglichen Schlosses geleitet. Nach dem Vorbild dieses wurde

nun die neue Wasaburg aus den Ruinen wieder aufgeführt. Nach

den Plänen des Baumeisters sollte sie ein von zwei Rundtürmen

eingefaßtes Gebäude bilden. Gegen den Hof im Norden streckten

sich Kolonnenarkaden in zwei Stockwerken. Ganz wie am mecklen-

burgischen Schlosse waren auch hier die Mauern, besonders die der

Türme, mit einer kräftigen Quadrierung in Ziegel und Putz ge-

schmückt. Auch eine gemalte Nachahmung dieser Rustika konnte an

den Mauerslächen Vorkommen. In den Gemächern und in der hohen

Schloßkirche, deren Gewölbe in der Mitte von vier Pfeilern getragen

wurden, waren Stuckdekorationen in Überfülle zu sehen. Reste da-

von sind bis in unsere Tage bewahrt worden. Die Anlage, die von

Mauern und spitzwinkeligen Bastionen geschützt war, wurde dann

gegen Osten mit einem langen Flügel und im Norden einem

Rundturm unter der Leitung anderer Baumeister, wie Antonius

Watz, Gerhard de Besch und zuletzt Caspar Campen (gest. 1630),

erweitert und beendet. Mit aller dieser Herrlichkeit machte der

Brand von 1702 ein Ende; aber einige Jahrzehnte danach erhob

sich aus den Ruinen und unter Verwendung der alten Mauern

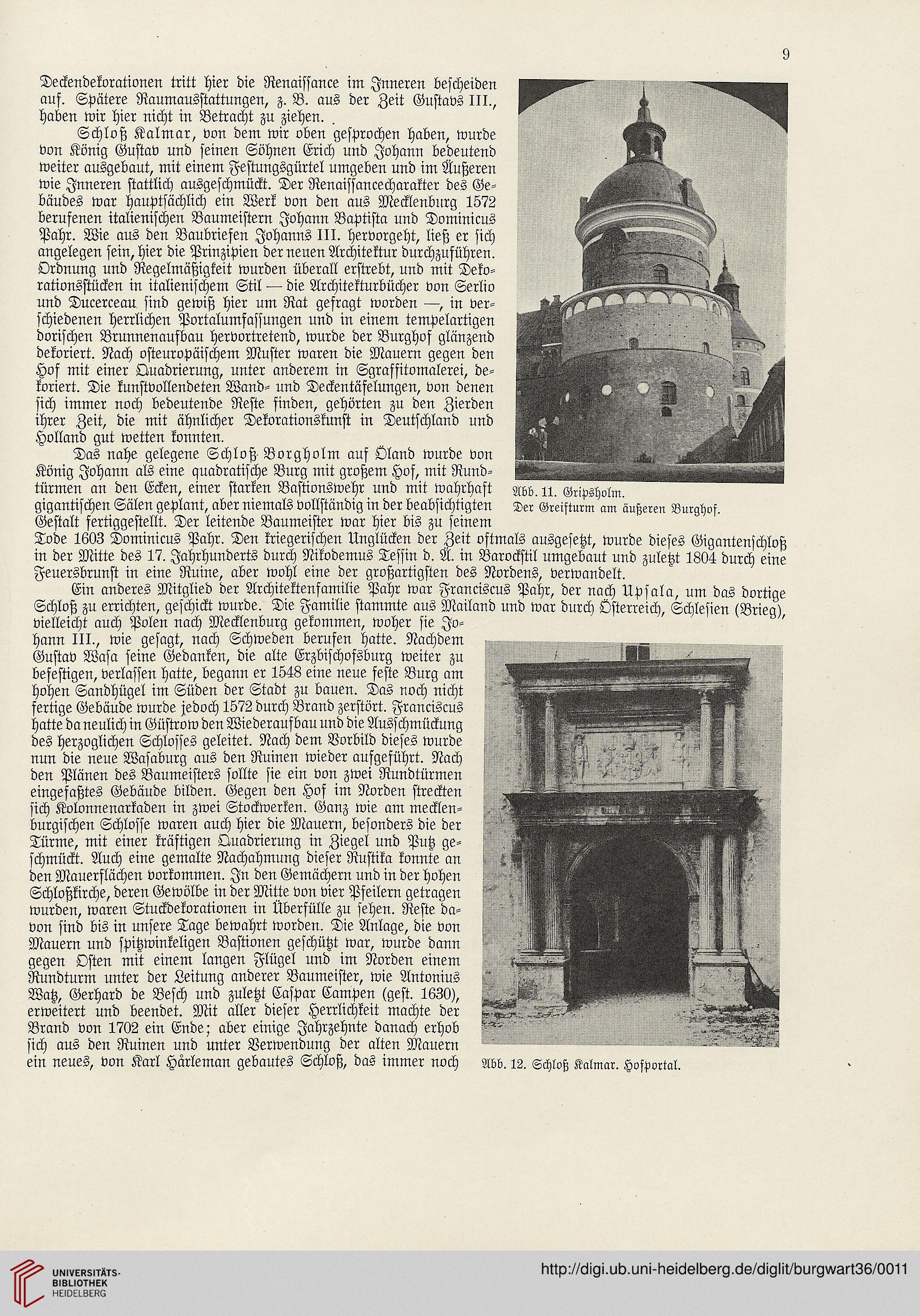

ein neues, von Karl Härleman gebautes Schloß, das immer noch Abb. 12. Schloß Kalmar. Hofportal.

Abb.11. Gripsholm.

Der Greifturm am äußeren Burghof.

Deckendekorationen tritt hier die Renaissance im Inneren bescheiden

auf. Spätere Raumausstattungen, z. B. aus der Zeit Gustavs III.,

haben wir hier nicht in Betracht zu ziehen.

Schloß Kalmar, von dem wir oben gesprochen haben, wurde

von König Gustav und seinen Söhnen Erich und Johann bedeutend

weiter ausgebaut, mit einem Festungsgürtel umgeben und im Äußeren

wie Inneren stattlich ausgeschmückt. Der Renaissancecharakter des Ge-

bäudes war hauptsächlich ein Werk von den aus Mecklenburg 1572

berufenen italienischen Baumeistern Johann Baptista und Dominicus

Pahr. Wie aus den Baubriefen Johanns III. hervorgeht, ließ er sich

angelegen sein, hier die Prinzipien der neuen Architektur durchzuführen.

Ordnung und Regelmäßigkeit wurden überall erstrebt, und mit Deko-

rationsstücken in italienischem Stil — die Architekturbücher von Serlio

und Ducerceau sind gewiß hier um Rat gefragt worden —, in ver-

schiedenen herrlichen Portalumfassungen und in einem tempelartigen

dorischen Bruunenaufbau hervortretend, wurde der Burghof glänzend

dekoriert. Nach osteuropäischem Muster waren die Mauern gegen den

Hof mit einer Quadrierung, unter anderem in Sgraffitomalerei, de-

koriert. Die kunstvollendeten Wand- und Deckentäfelungen, von denen

sich immer noch bedeutende Reste finden, gehörten zu den Zierden

ihrer Zeit, die mit ähnlicher Dekorationskunst in Deutschland und

Holland gut wetten konnten.

Das nahe gelegene Schloß Borg Holm aus Öland wurde von

König Johann als eine quadratische Burg mit großem Hof, mit Rund-

türmen an den Ecken, einer starken Bastionswehr und mit wahrhaft

gigantischen Sälen geplant, aber niemals vollständig in der beabsichtigten

Gestalt fertiggestellt. Der leitende Baumeister war hier bis zu seinem

Tode 1603 Dominicus Pahr. Den kriegerischen Unglücken der Zeit oftmals ausgesetzt, wurde dieses Gigantenschloß

in der Mitte des 17. Jahrhunderts durch Nikodemus Tessin d. Ä. in Barockstil umgebaut und zuletzt 1804 durch eine

Feuersbrunst in eine Ruine, aber wohl eine der großartigsten des Nordens, verwandelt.

Ein anderes Mitglied der Architektenfamilie Pahr war Franciscus Pahr, der nach Upsala, um das dortige

Schloß zu errichten, geschickt wurde. Die Familie stammte aus Mailand und war durch Österreich, Schlesien (Brieg),

vielleicht auch Polen nach Mecklenburg gekommen, woher sie Jo-

hann III., wie gesagt, nach Schweden berufen hatte. Nachdem

Gustav Wasa seine Gedanken, die alte Erzbischofsburg weiter zu

befestigen, verlassen hatte, begann er 1548 eine neue feste Burg am

hohen Sandhügel im Süden der Stadt zu bauen. Das noch nicht

fertige Gebäude wurde jedoch 1572 durch Brand zerstört. Franciscus

hatte da neulich in Güstrow den Wiederaufbau und die Ausschmückung

des herzoglichen Schlosses geleitet. Nach dem Vorbild dieses wurde

nun die neue Wasaburg aus den Ruinen wieder aufgeführt. Nach

den Plänen des Baumeisters sollte sie ein von zwei Rundtürmen

eingefaßtes Gebäude bilden. Gegen den Hof im Norden streckten

sich Kolonnenarkaden in zwei Stockwerken. Ganz wie am mecklen-

burgischen Schlosse waren auch hier die Mauern, besonders die der

Türme, mit einer kräftigen Quadrierung in Ziegel und Putz ge-

schmückt. Auch eine gemalte Nachahmung dieser Rustika konnte an

den Mauerslächen Vorkommen. In den Gemächern und in der hohen

Schloßkirche, deren Gewölbe in der Mitte von vier Pfeilern getragen

wurden, waren Stuckdekorationen in Überfülle zu sehen. Reste da-

von sind bis in unsere Tage bewahrt worden. Die Anlage, die von

Mauern und spitzwinkeligen Bastionen geschützt war, wurde dann

gegen Osten mit einem langen Flügel und im Norden einem

Rundturm unter der Leitung anderer Baumeister, wie Antonius

Watz, Gerhard de Besch und zuletzt Caspar Campen (gest. 1630),

erweitert und beendet. Mit aller dieser Herrlichkeit machte der

Brand von 1702 ein Ende; aber einige Jahrzehnte danach erhob

sich aus den Ruinen und unter Verwendung der alten Mauern

ein neues, von Karl Härleman gebautes Schloß, das immer noch Abb. 12. Schloß Kalmar. Hofportal.

Abb.11. Gripsholm.

Der Greifturm am äußeren Burghof.