17

auf der verputzten Westwand. In unsäglich mühe-

voller Arbeit wurden diese Werke freigelegt. Die

Holzwände waren mit Ochsenblut überstrichen,

gesandelt und ebenso wie das Wandgemälde, zu-

letzt mehrfach überkalkt worden. Der schmalen und

hohen Form der Täferbretter folgend sind diese

mit reichem Rankenwerk bemalt, in das mit lockerer

und sicherer Hand Vasen und sonstige Phantasie-

gebilde als schmückendes Beiwerk eingeslochten

sind. Mit viel Witz gezeichnete Figuren bilden

den oberen Abschluß jedes einzelnen Brettes.

Was den Raum so wohnlich erscheinen läßt, ist

die Sümmung, die durch die eigenartig milde

grüne Lasurfarbe der Täfelung hervorgerufen

wird. Das aufgedeckte Wandbild stellt wohl die

Abdankung Karls V. zugunsten seines Bruders

dar. Durch seine dunkle Architektur in der rechten

Ecke schafft es einen wohlgelungenen Anschluß au

die Täfelung und wirkt dadurch, daß seine Figuren

sozusagen gegen den freien Himmel gestellt sind,

stark raumweitend ohne den Raum zu zerstören.

Das Eckzimmer, durch dessen Fenster man nach

Süden einen selten schönen Blick auf die Stadt,

nach Westen auf die fränkische Landschaft hat, ist

heute im Bedarfsfälle als Schlafzimmer gedacht.

Früher führte es einmal den Namen „Erzherzog

Karls Stube", da es für diesen, dem Lieblings-

sohn Ferdinand I. wohl angebaut wurde. Der

Raum, der heute durch seine großzügigen Aus-

maße wirkt, war im Laufe der Zeiten in eine

Unzahl kleiner winkliger Kammern aufgeteilt wor-

den, die in ihrer Dunkelheit und kleinlichen Winklig-

keit eher für Maulwürfe als für Könige geschaffen

schienen. Damit ist beim Umbau bis zum letzten

aufgeräumt worden. Unter vier neueren Schichten

kam auf diese Weise auch die ursprüngliche Bretter-

decke und der mächtige Unterzug zum Vorschein.

Der eben erwähnten einzigartigen Aussicht ist es

zu verdanken, daß der Söller, auf dem man von hier aus hiuaustritt, beim Umbau nicht ganz verschwunden ist,

sondern nur der besonders unschöne Aufbau über Brüstungshöhe abgetragen wurde. Der Söller stammt aus dem

Jahre 1863 und erscheint als störender kleinlicher Fremdkörper. Der langgestreckte Pallas findet mit dem Schlafgemach

sein Ende. Erst durch seinen Anbau hat sich der in den ersten Anfängen ganz selbständige Pallas mit der Kemenate

völlig zu einem Block zusammengeschlossen. In sie treten wir jetzt hinüber und gelangen als erstes in das einstige

große Frauenzimmer, das heute mehr zu einer großen Diele oder Treppenhalle geworden ist. Ähnlich wie das vorher-

gehende Zimmer war auch dieses in den Jahren vor der Wiederinstandsetzung völlig verbaut worden. Erst allmäh-

lich kam unter Schutt und Trümmern der ursprüngliche Zustand wieder zum Vorschein. Merkwürdig in diesem

Raum sind die wieder aufgedeckten und nach altem Muster ergänzten Eichenholzsäulen mit ihren eigenartigen Häup-

tern, auf deneu ein mächtiger Unterzug ruht. Dieser wiederum trägt eine weißgestuckte Lehmwickeldecke, die zwischen

mennigrote Balken eingeschoben ist.

Gegen den Hof zu schließen sich an das Frauenzimmer zwei weitere Gemächer an, von denen das eine als

Wohn-, das andere als Schlafzimmer eingerichtet ist. Das Wohnzimmer hat seine besondere Note dadurch erhalten,

daß es durch eine fein geschnitzte, wertvolle Renaissancetäfelung, die ursprünglich dem Pflegschloß Velden zugehörte,

geschmückt wurde. Die Täfelung ist eine Ehrengabe der Stadt Nürnberg, die auch einen großen Teil der Möbel zur

Verfügung gestellt hat. Ein richtiges Zimmer, d. h. eine so recht gediegene und einfache Zimmermannsarbeit ist

das Schlafgemach. Auffällig und bezeichnend in ihm ist das Nebeneinander von dreierlei Wänden, zwei Spund-

dielenwänden, einer Fachwerkwand und der Backstein-Außenwand. Keineswegs zerstört dies die Raumeinheit. Es

wirkt so selbstverständlich, daß dieses Vielerlei kaum auffällt.

Unter den drei letztgenannten Räumen liegt im Zwischengeschoß die Reichskanzlei. Auch sie ist aus einer Anzahl

kleiner, muffiger und dunkler Räume zu ihrer alten Größe wiedererstauden. Der wundervoll profilierte Unterzug,

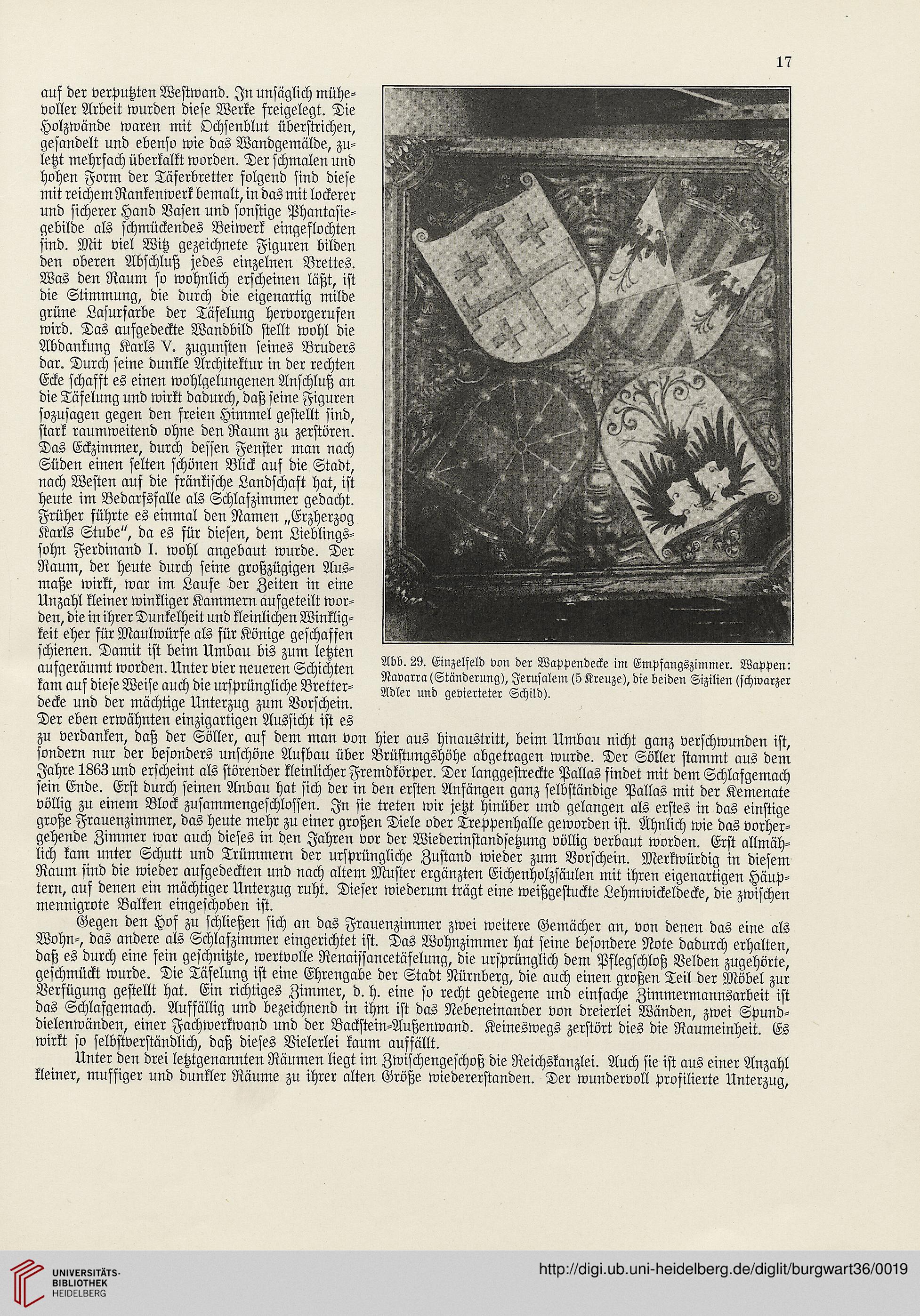

Abb. 29. Einzelseld von der Wappendecke im Empfangszimmer. Wappen:

Navarra (Ständerung), Jerusalem (5 Kreuze), die beiden Sizilien (schwarzer

Adler und gevierteter Schild).

auf der verputzten Westwand. In unsäglich mühe-

voller Arbeit wurden diese Werke freigelegt. Die

Holzwände waren mit Ochsenblut überstrichen,

gesandelt und ebenso wie das Wandgemälde, zu-

letzt mehrfach überkalkt worden. Der schmalen und

hohen Form der Täferbretter folgend sind diese

mit reichem Rankenwerk bemalt, in das mit lockerer

und sicherer Hand Vasen und sonstige Phantasie-

gebilde als schmückendes Beiwerk eingeslochten

sind. Mit viel Witz gezeichnete Figuren bilden

den oberen Abschluß jedes einzelnen Brettes.

Was den Raum so wohnlich erscheinen läßt, ist

die Sümmung, die durch die eigenartig milde

grüne Lasurfarbe der Täfelung hervorgerufen

wird. Das aufgedeckte Wandbild stellt wohl die

Abdankung Karls V. zugunsten seines Bruders

dar. Durch seine dunkle Architektur in der rechten

Ecke schafft es einen wohlgelungenen Anschluß au

die Täfelung und wirkt dadurch, daß seine Figuren

sozusagen gegen den freien Himmel gestellt sind,

stark raumweitend ohne den Raum zu zerstören.

Das Eckzimmer, durch dessen Fenster man nach

Süden einen selten schönen Blick auf die Stadt,

nach Westen auf die fränkische Landschaft hat, ist

heute im Bedarfsfälle als Schlafzimmer gedacht.

Früher führte es einmal den Namen „Erzherzog

Karls Stube", da es für diesen, dem Lieblings-

sohn Ferdinand I. wohl angebaut wurde. Der

Raum, der heute durch seine großzügigen Aus-

maße wirkt, war im Laufe der Zeiten in eine

Unzahl kleiner winkliger Kammern aufgeteilt wor-

den, die in ihrer Dunkelheit und kleinlichen Winklig-

keit eher für Maulwürfe als für Könige geschaffen

schienen. Damit ist beim Umbau bis zum letzten

aufgeräumt worden. Unter vier neueren Schichten

kam auf diese Weise auch die ursprüngliche Bretter-

decke und der mächtige Unterzug zum Vorschein.

Der eben erwähnten einzigartigen Aussicht ist es

zu verdanken, daß der Söller, auf dem man von hier aus hiuaustritt, beim Umbau nicht ganz verschwunden ist,

sondern nur der besonders unschöne Aufbau über Brüstungshöhe abgetragen wurde. Der Söller stammt aus dem

Jahre 1863 und erscheint als störender kleinlicher Fremdkörper. Der langgestreckte Pallas findet mit dem Schlafgemach

sein Ende. Erst durch seinen Anbau hat sich der in den ersten Anfängen ganz selbständige Pallas mit der Kemenate

völlig zu einem Block zusammengeschlossen. In sie treten wir jetzt hinüber und gelangen als erstes in das einstige

große Frauenzimmer, das heute mehr zu einer großen Diele oder Treppenhalle geworden ist. Ähnlich wie das vorher-

gehende Zimmer war auch dieses in den Jahren vor der Wiederinstandsetzung völlig verbaut worden. Erst allmäh-

lich kam unter Schutt und Trümmern der ursprüngliche Zustand wieder zum Vorschein. Merkwürdig in diesem

Raum sind die wieder aufgedeckten und nach altem Muster ergänzten Eichenholzsäulen mit ihren eigenartigen Häup-

tern, auf deneu ein mächtiger Unterzug ruht. Dieser wiederum trägt eine weißgestuckte Lehmwickeldecke, die zwischen

mennigrote Balken eingeschoben ist.

Gegen den Hof zu schließen sich an das Frauenzimmer zwei weitere Gemächer an, von denen das eine als

Wohn-, das andere als Schlafzimmer eingerichtet ist. Das Wohnzimmer hat seine besondere Note dadurch erhalten,

daß es durch eine fein geschnitzte, wertvolle Renaissancetäfelung, die ursprünglich dem Pflegschloß Velden zugehörte,

geschmückt wurde. Die Täfelung ist eine Ehrengabe der Stadt Nürnberg, die auch einen großen Teil der Möbel zur

Verfügung gestellt hat. Ein richtiges Zimmer, d. h. eine so recht gediegene und einfache Zimmermannsarbeit ist

das Schlafgemach. Auffällig und bezeichnend in ihm ist das Nebeneinander von dreierlei Wänden, zwei Spund-

dielenwänden, einer Fachwerkwand und der Backstein-Außenwand. Keineswegs zerstört dies die Raumeinheit. Es

wirkt so selbstverständlich, daß dieses Vielerlei kaum auffällt.

Unter den drei letztgenannten Räumen liegt im Zwischengeschoß die Reichskanzlei. Auch sie ist aus einer Anzahl

kleiner, muffiger und dunkler Räume zu ihrer alten Größe wiedererstauden. Der wundervoll profilierte Unterzug,

Abb. 29. Einzelseld von der Wappendecke im Empfangszimmer. Wappen:

Navarra (Ständerung), Jerusalem (5 Kreuze), die beiden Sizilien (schwarzer

Adler und gevierteter Schild).