22

einzigartigen Fernsicht, die der Waldstein bietet, auch diese Burgtrümmer als Zeugen der Vergangenheit besser

zu behandeln. So ist es ein Verdienst der Mitglieder des Fichtelgebirgsoereins, daß die Trümmer der Ruine pietäts-

voll vor weiteren Beschädigungen bewahrt bleiben.

Eine Stunde östlich von dem betriebsamen Münchberg finden wir zu den Trümmern der Ruine Oppenroth

(die früher auch Uprode, Oppenrode, Ubrod und Obrod bezeichnet wurde), die sich auf einem steilen Felshügel erheben,

„Haag" genannt. Der Name der Burg wird darauf zurückgeführt, daß oben auf dem Wald ausgerodet wurde (np ---

altdeutsch oben). Die Befestigung Oppenroth war als Verteidigungsanlage sehr wichtig. So waren an der Nordost-

und Westseite zwei starke Wälle mit einem breiten Graben und an der Südseite ein dreifacher Wall und Graben

gezogen. Über die Entstehung von Oppenroth ist nichts bekannt. Urkundlich wird es 1373 erstmals genannt, wo

die Sparnecker es an den Burggrafen Friedrich V. von Nürnberg verkaufen. 1408 kam es an die Herren von Gera.

1429 verlieh Burggraf Friedrich VI. zu Nürnberg die Burg an Heinz Lübichauer (Lüchau) für treue Dienste. 1494

erhalten sie wiederum die Sparnecker, ein Georg von Sparneck, von den Markgrafen Friedrich und Siegesmund zu

Lehen, die sie 1502 an Martin Sparneck zu Weißdorf ganz verkaufen, von dem sie erbweise Melchior von Sparneck,

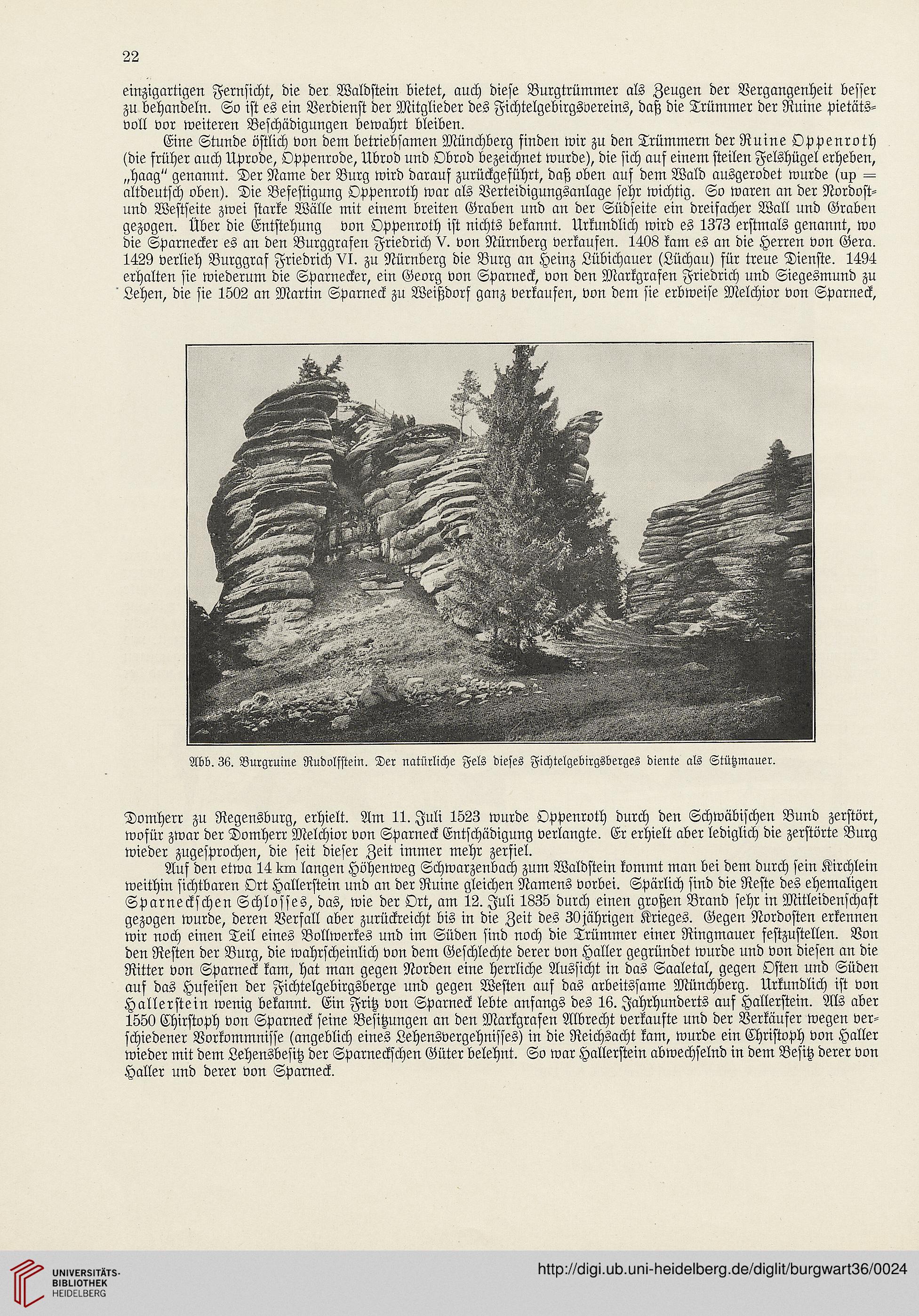

Abb. 36. Burgruine Rudolfstein. Der natürliche Fels dieses Fichtelgebirgsberges diente als Stützmauer.

Domherr zu Regensburg, erhielt. Am 11. Juli 1523 wurde Oppenroth durch den Schwäbischen Bund zerstört,

wofür zwar der Domherr Melchior von Sparneck Entschädigung verlangte. Er erhielt aber lediglich die zerstörte Burg

wieder zugesprochen, die seit dieser Zeit immer mehr zerfiel.

Auf den etwa 14 üm langen Höhenweg Schwarzenbach zum Waldstein kommt man bei dem durch sein Kirchlein

weithin sichtbaren Ort Hallerstein und an der Ruine gleichen Namens vorbei. Spärlich sind die Reste des ehemaligen

Sparneckschen Schlosses, das, wie der Ort, am 12. Juli 1835 durch einen großen Brand sehr in Mitleidenschaft

gezogen wurde, deren Verfall aber zurückreicht bis in die Zeit des 30jährigen Krieges. Gegen Nordosten erkennen

wir noch einen Teil eines Bollwerkes und im Süden sind noch die Trümmer einer Ringmauer festzustellen. Von

den Resten der Burg, die wahrscheinlich von dem Geschlechts derer von Haller gegründet wurde und von diesen an die

Ritter von Sparneck kam, hat man gegen Norden eine herrliche Aussicht in das Saaletal, gegen Osten und Süden

auf das Hufeisen der Fichtelgebirgsberge und gegen Westen auf das arbeitssame Münchberg. Urkundlich ist von

Hallerstein wenig bekannt. Ein Fritz von Sparneck lebte anfangs des 16. Jahrhunderts auf Hallerstein. Als aber

1550 Chirstoph von Sparneck seine Besitzungen an den Markgrafen Albrecht verkaufte und der Verkäufer wegen ver-

schiedener Vorkommnisse (angeblich eines Lehensvergehnisses) in die Reichsacht kam, wurde ein Christoph von Haller

wieder mit dem Lehensbesitz der Sparneckschen Güter belehnt. So war Hallerstein abwechselnd in dem Besitz derer von

Haller und derer von Sparneck.

einzigartigen Fernsicht, die der Waldstein bietet, auch diese Burgtrümmer als Zeugen der Vergangenheit besser

zu behandeln. So ist es ein Verdienst der Mitglieder des Fichtelgebirgsoereins, daß die Trümmer der Ruine pietäts-

voll vor weiteren Beschädigungen bewahrt bleiben.

Eine Stunde östlich von dem betriebsamen Münchberg finden wir zu den Trümmern der Ruine Oppenroth

(die früher auch Uprode, Oppenrode, Ubrod und Obrod bezeichnet wurde), die sich auf einem steilen Felshügel erheben,

„Haag" genannt. Der Name der Burg wird darauf zurückgeführt, daß oben auf dem Wald ausgerodet wurde (np ---

altdeutsch oben). Die Befestigung Oppenroth war als Verteidigungsanlage sehr wichtig. So waren an der Nordost-

und Westseite zwei starke Wälle mit einem breiten Graben und an der Südseite ein dreifacher Wall und Graben

gezogen. Über die Entstehung von Oppenroth ist nichts bekannt. Urkundlich wird es 1373 erstmals genannt, wo

die Sparnecker es an den Burggrafen Friedrich V. von Nürnberg verkaufen. 1408 kam es an die Herren von Gera.

1429 verlieh Burggraf Friedrich VI. zu Nürnberg die Burg an Heinz Lübichauer (Lüchau) für treue Dienste. 1494

erhalten sie wiederum die Sparnecker, ein Georg von Sparneck, von den Markgrafen Friedrich und Siegesmund zu

Lehen, die sie 1502 an Martin Sparneck zu Weißdorf ganz verkaufen, von dem sie erbweise Melchior von Sparneck,

Abb. 36. Burgruine Rudolfstein. Der natürliche Fels dieses Fichtelgebirgsberges diente als Stützmauer.

Domherr zu Regensburg, erhielt. Am 11. Juli 1523 wurde Oppenroth durch den Schwäbischen Bund zerstört,

wofür zwar der Domherr Melchior von Sparneck Entschädigung verlangte. Er erhielt aber lediglich die zerstörte Burg

wieder zugesprochen, die seit dieser Zeit immer mehr zerfiel.

Auf den etwa 14 üm langen Höhenweg Schwarzenbach zum Waldstein kommt man bei dem durch sein Kirchlein

weithin sichtbaren Ort Hallerstein und an der Ruine gleichen Namens vorbei. Spärlich sind die Reste des ehemaligen

Sparneckschen Schlosses, das, wie der Ort, am 12. Juli 1835 durch einen großen Brand sehr in Mitleidenschaft

gezogen wurde, deren Verfall aber zurückreicht bis in die Zeit des 30jährigen Krieges. Gegen Nordosten erkennen

wir noch einen Teil eines Bollwerkes und im Süden sind noch die Trümmer einer Ringmauer festzustellen. Von

den Resten der Burg, die wahrscheinlich von dem Geschlechts derer von Haller gegründet wurde und von diesen an die

Ritter von Sparneck kam, hat man gegen Norden eine herrliche Aussicht in das Saaletal, gegen Osten und Süden

auf das Hufeisen der Fichtelgebirgsberge und gegen Westen auf das arbeitssame Münchberg. Urkundlich ist von

Hallerstein wenig bekannt. Ein Fritz von Sparneck lebte anfangs des 16. Jahrhunderts auf Hallerstein. Als aber

1550 Chirstoph von Sparneck seine Besitzungen an den Markgrafen Albrecht verkaufte und der Verkäufer wegen ver-

schiedener Vorkommnisse (angeblich eines Lehensvergehnisses) in die Reichsacht kam, wurde ein Christoph von Haller

wieder mit dem Lehensbesitz der Sparneckschen Güter belehnt. So war Hallerstein abwechselnd in dem Besitz derer von

Haller und derer von Sparneck.