39

Der Turin stand ursprünglich frei. Um ihn herum

bildet der Schloßhof ein unregelmäßiges Viereck. Das

Schloß ist erst durch spätere Anbauten an den Turm

herangerückt. Im 16. Jahrhundert verlor er seinen

Zinnenkranz und bekam ein Dach. In dieser Gestalt

zeigt ihn eine Zeichnung in den Sammlungen der

„Kunst" zu Emden aus dem Jahre 1618. Ein Stück

der Mauer ist abgebröckelt. Von einer Beschießung

kann das nicht kommen, denn die letzte Belagerung

war 1532 gewesen.

In den Jahren 1730—1736 wurde das Dach durch

den heutigen Aufbau im Geschmack des Barock ersetzt.

Es geschah auf Befehl des damaligen Landesherrn,

eines Fürsten von Anhalt-Zerbst, durch den Inge-

nieur Jobst Christoph von Rössing. Nun sah der Turm

weit ins Land hinein und wuchs den Bewohnern un-

gemein ans Herz. Man hat wohl von ihnen behauptet,

sie könnten sich nur wohlfühlen, wo ihr Turm sichtbar

wäre.

In dem Schlosse wohnte als letzte selbständige Her-

rin desLandes die Tochter des Erbauers, Fräulein Maria

von Jever. Die späteren Herrscher erschienen nur be-

suchsweise. Der letzte Fürst von Anhalt-Zerbst begann

1779 mit der Entfestigung. Seine Schwester, die Kai-

serin Katharina II. von Rußland, fuhr damit fort, und

unter der oldenburgischen Regierung ist sie vollendet.

Der innere Graben wurde zugeschüttet, der Wall bis auf

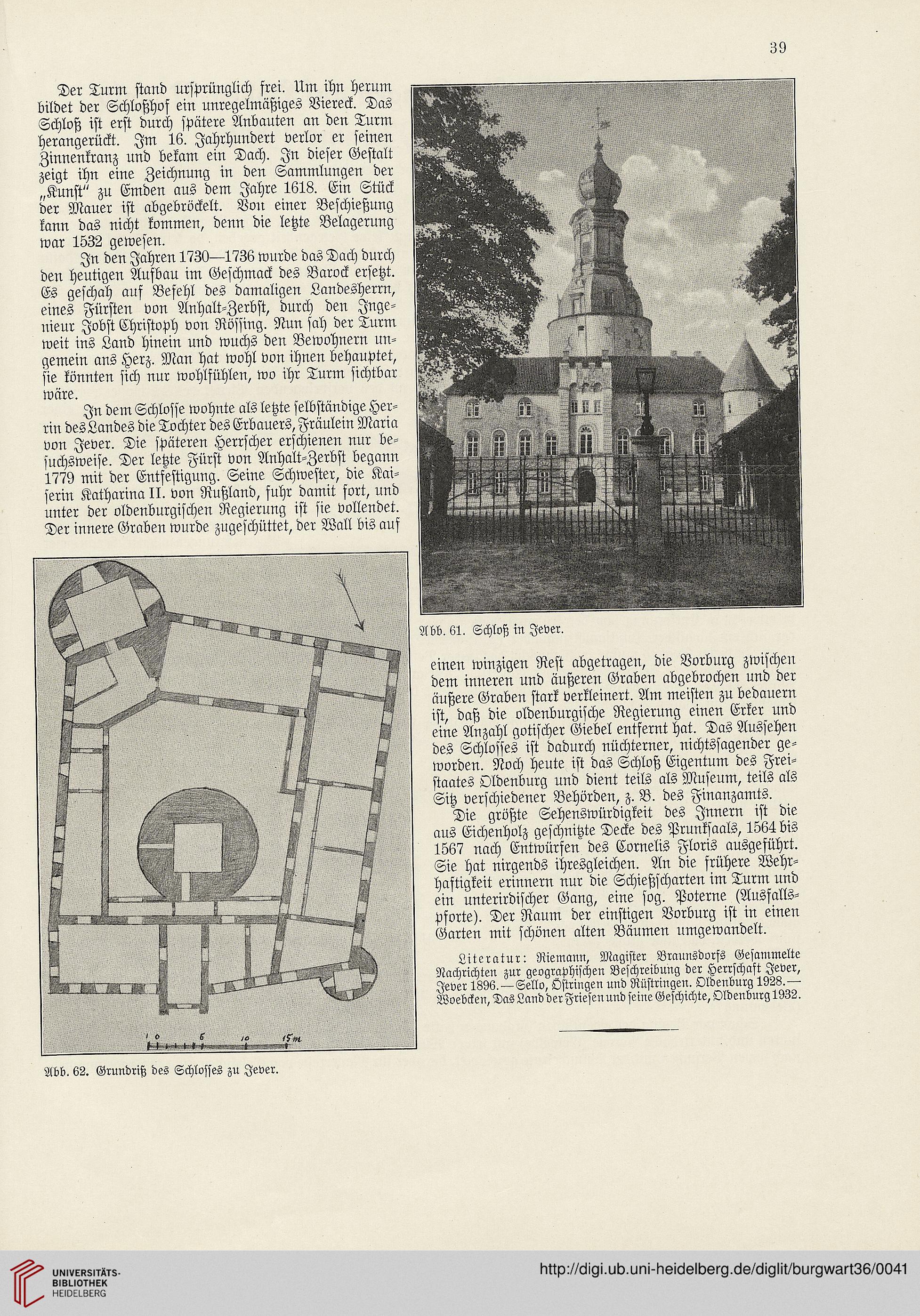

Abb. 61. Schloß in Jever.

einen winzigen Rest abgetragen, die Vorburg zwischen

dem inneren und äußeren Graben abgebrochen und der

äußere Graben stark verkleinert. Am meisten zu bedauern

ist, daß die oldenburgische Regierung einen Erker und

eine Anzahl gotischer Giebel entfernt hat. Das Aussehen

des Schlosses ist dadurch nüchterner, nichtssagender ge-

worden. Noch heute ist das Schloß Eigentum des Frei-

staates Oldenburg und dient teils als Museum, teils als

Sitz verschiedener Behörden, z. B. des Finanzamts.

Die größte Sehenswürdigkeit des Innern ist die

aus Eichenholz geschnitzte Decke des Prunksaals, 1564 bis

1567 nach Entwürfen des Cornelis Floris ausgeführt.

Sie hat nirgends ihresgleichen. An die frühere Wehr-

haftigkeit erinnern nur die Schießscharten im Turm und

ein unterirdischer Gang, eine sog. Poterne (Ausfalls-

pforte). Der Raum der einstigen Vorburg ist in einen

Garten mit schönen alten Bäumen umgewandelt.

Literatur: Riemann, Magister Braunsdvrfs Gesammelte

Nachrichten zur geographischen Beschreibung der Herrschaft Jever,

Jever 1896.—Sello, Östringen und Rüstringen. Oldenburg 1928.—

Woebcken, Das Land der Friesen und seine Geschichte, Oldenburg 1932.

Abb. 62. Grundriß des Schlosses zu Jever.

Der Turin stand ursprünglich frei. Um ihn herum

bildet der Schloßhof ein unregelmäßiges Viereck. Das

Schloß ist erst durch spätere Anbauten an den Turm

herangerückt. Im 16. Jahrhundert verlor er seinen

Zinnenkranz und bekam ein Dach. In dieser Gestalt

zeigt ihn eine Zeichnung in den Sammlungen der

„Kunst" zu Emden aus dem Jahre 1618. Ein Stück

der Mauer ist abgebröckelt. Von einer Beschießung

kann das nicht kommen, denn die letzte Belagerung

war 1532 gewesen.

In den Jahren 1730—1736 wurde das Dach durch

den heutigen Aufbau im Geschmack des Barock ersetzt.

Es geschah auf Befehl des damaligen Landesherrn,

eines Fürsten von Anhalt-Zerbst, durch den Inge-

nieur Jobst Christoph von Rössing. Nun sah der Turm

weit ins Land hinein und wuchs den Bewohnern un-

gemein ans Herz. Man hat wohl von ihnen behauptet,

sie könnten sich nur wohlfühlen, wo ihr Turm sichtbar

wäre.

In dem Schlosse wohnte als letzte selbständige Her-

rin desLandes die Tochter des Erbauers, Fräulein Maria

von Jever. Die späteren Herrscher erschienen nur be-

suchsweise. Der letzte Fürst von Anhalt-Zerbst begann

1779 mit der Entfestigung. Seine Schwester, die Kai-

serin Katharina II. von Rußland, fuhr damit fort, und

unter der oldenburgischen Regierung ist sie vollendet.

Der innere Graben wurde zugeschüttet, der Wall bis auf

Abb. 61. Schloß in Jever.

einen winzigen Rest abgetragen, die Vorburg zwischen

dem inneren und äußeren Graben abgebrochen und der

äußere Graben stark verkleinert. Am meisten zu bedauern

ist, daß die oldenburgische Regierung einen Erker und

eine Anzahl gotischer Giebel entfernt hat. Das Aussehen

des Schlosses ist dadurch nüchterner, nichtssagender ge-

worden. Noch heute ist das Schloß Eigentum des Frei-

staates Oldenburg und dient teils als Museum, teils als

Sitz verschiedener Behörden, z. B. des Finanzamts.

Die größte Sehenswürdigkeit des Innern ist die

aus Eichenholz geschnitzte Decke des Prunksaals, 1564 bis

1567 nach Entwürfen des Cornelis Floris ausgeführt.

Sie hat nirgends ihresgleichen. An die frühere Wehr-

haftigkeit erinnern nur die Schießscharten im Turm und

ein unterirdischer Gang, eine sog. Poterne (Ausfalls-

pforte). Der Raum der einstigen Vorburg ist in einen

Garten mit schönen alten Bäumen umgewandelt.

Literatur: Riemann, Magister Braunsdvrfs Gesammelte

Nachrichten zur geographischen Beschreibung der Herrschaft Jever,

Jever 1896.—Sello, Östringen und Rüstringen. Oldenburg 1928.—

Woebcken, Das Land der Friesen und seine Geschichte, Oldenburg 1932.

Abb. 62. Grundriß des Schlosses zu Jever.