54

III.

Das Schwergewicht der Meughinhchen Argumentation liegt darin, daß er aus die einwandfreie Tatsache hin-

wies, daß Erdställe immer nur in Verbindung mit neuzeitlichen Hofanlagen aufgefunden worden

sindZ. Auch da, wo Erdställe ohne offensichtliche Verbindung zu einer konkreten Siedlungsstelle Vorkommen mögen,

läßt sich in der Regel Nachweisen, daß früher wenigstens Siedlungsstellen bestanden haben. In der Tat ist die Ver-

bindung der Erdställe mit neuzeitlichen Hausanlagen vielfach ganz außerordentlich eng, nicht nur, daß die Zugänge

zu den Erdställen z. B. an zweifelsohne neuzeitliche Brunnenschächte anknüpfen oder an Keller der einzelnen Häuser,

es kommen auch Eingänge zu Erdställen vor, die in der Küche, im Stall, selbst in der Schlafkammer liegen und die

somit deutlich verraten, daß der Erdstall geradezu als Bestandteil des Hauses zu gelten hat und als strenges Haus-

geheimnis von Besitzer zu Besitzer weitervererbt worden ist. Auch die volkstümliche Bezeichnung als „Hauskeller",

„Hinterkeller", „Hausloch" weist darauf hin, daß im Bolksbewußtsein der Erd-

stall zum Haus gehörte; die Bezeichnung „Schrazelloch", „Heidenlöcher" ist

erst dann aufgekommen, als das konkrete Wissen um den Erdstall verschwand

und einer schwachen Erinnerung Platz machte, die dann naturgemäß zu

allerlei Sagen anregte, aus denen heraus dann wieder der mythologischen

Forschung Anlaß genug gegeben war, im Sinne etwa von Sepp Schlüsse zu

ziehen. Feststeht immerhin, daß auch da, wo von Erdställen nichts mehr

bekannt war, in manchen Fällen die Sage in der Tat einem nach syste-

matischem Suchen endlich aufgefundenen und erschlossenen Erdstall entsprach ^).

Diese Umstände und Folgerungen, die an sich schon eine zeitliche Ein-

weisung der Erdställe in die Neuzeit erfordern, finden eine weitere Recht-

fertigung darin, daß, woraus Menghin hinwies, auch die Volkstradition in

ihren verschiedenen Formen stets auf eine mittelalterliche bzw. neuzeitliche

Herkunft schließen läßt, und daß namentlich auch die wenigen Funde, die

bisher einer sachgemäßen Behandlung zugeführt worden sind, stets noch ein-

wandfrei ergaben, daß es sich um mittelalterliche und nicht um vor- oder

frühgeschichtliche Anlagen handelt.

Auch die vorhandenen Inschriften, die nie über das 15. Jahrhundert

hinausreichen, lassen darauf schließen, daß es sich um mittelalterliche An-

lagen handelt. In der Mehrzahl dürften demnach also die Erd-

ställe in der Zeit vomll. bis zum16.Jahrhundert entstanden sein.

Die wichtigste Beweisstütze hierfür, die Verbindung mit neuzeitlichen

Hofanlagen, versuchte nun Karner 1909 bereits damit zu entkräften, daß er

darauf hinwies, daß der Hausbau in Bayern, Österreich usw. sehr verschieden-

artig sei und auch historisch eine verschiedenartige Entwicklung durchge-

macht habe, während die Erdställe überall einheitlichen Typus besäßen^).

Es könne also unmöglich angenommen werden, daß sie von einheitlichen

Urhebern stammen, sondern für die Erdställe müsse vielmehr eine eigene

Potenz, eben eine vorgeschichtliche Bevölkerungsgruppe als Schöpfer an-

genommen werden. Die Verbindung mit unbestreitbar späteren Siedlungen

wollte Karner damit erklären, daß eben die vorgeschichtlich bewohnten Plätze

dann auch in geschichtlicher Zeit bewohnt worden wären und sich damit eine

Verbindung von alten und neuen Wohnanlagen zwanglos von selbst erkläre.

Diesen Hinweis auf die Tradition der Siedlungsfläche stellt auch HauerZ

als Hauptargument gegen die Menghin'sche Theorie auf, vergaß aber dabei ebenso wie Karner, daß die von ihm

angenommene Identität vorgeschichtlicher und späterer Siedlung der Erkenntnis der modernen Kulturgeographie

widerspricht, da erweisbar die Erdställe auch in Gebieten liegen, die zu den jungbesiedelten Landstrichen gehören").

Aus dem engeren Bereich Südbayerns wies zudem Reineckech nach, daß der von Hauer betonte Zusammenfall

von vorgeschichtlicher und späterer Siedlung in Wahrheit nicht besteht, so daß also die These Menghins insoweit bis

heute unerschüttert besteht. Die systematischen Arbeiten Hocks in Mainfranken haben außerdem ergeben, daß die

Funde, zumal solche von Keramik, ebenfalls einwandfrei der Zeit vom 11. bis 13. Jahrhundert angehören, so daß

heute an der mittelalterlichen Herkunft der Erdställe kein Zweifel mehr bestehen kann.

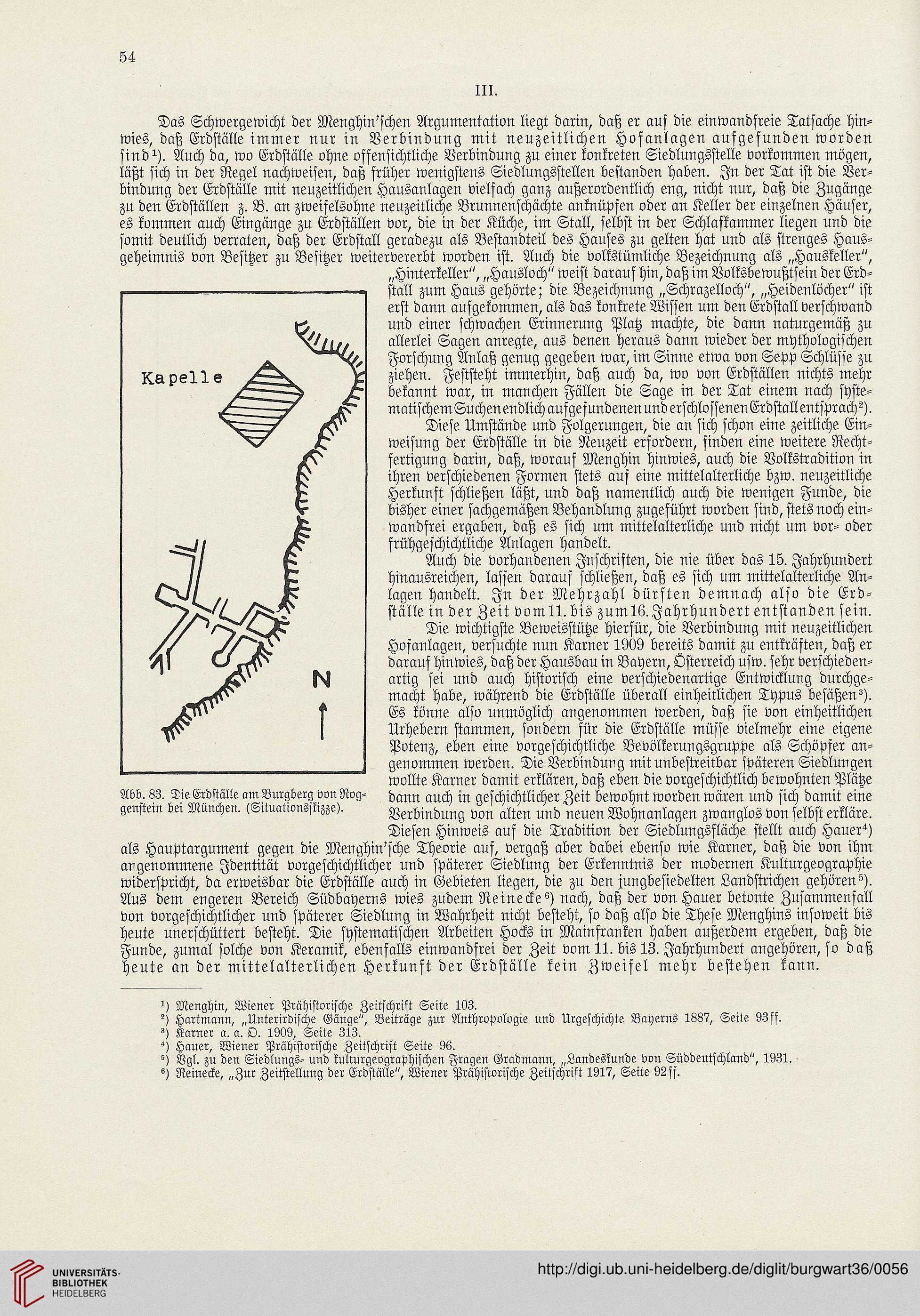

Abb. 83. Die Erdställe am Burgberg von Rog-

genstein bei München. (Situationsskizze).

y Menghin, Wiener Prähistorische Zeitschrift Seite 103.

h Hartmann, „Unterirdische Gänge", Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns 1887, Seite 93 ff.

h Karner a. a. O. 1909, Seite 313.

y Hauer, Wiener Prähistorische Zeitschrift Seite 96.

h Vgl. zu den Siedlungs- und kulturgeographischen Fragen Gradmann, „Landeskunde von Süddeutschland", 1931.

°) Reinecke, „Zur Zeitstellung der Erdställe", Wiener Prähistorische Zeitschrift 1917, Seite 92fs.

III.

Das Schwergewicht der Meughinhchen Argumentation liegt darin, daß er aus die einwandfreie Tatsache hin-

wies, daß Erdställe immer nur in Verbindung mit neuzeitlichen Hofanlagen aufgefunden worden

sindZ. Auch da, wo Erdställe ohne offensichtliche Verbindung zu einer konkreten Siedlungsstelle Vorkommen mögen,

läßt sich in der Regel Nachweisen, daß früher wenigstens Siedlungsstellen bestanden haben. In der Tat ist die Ver-

bindung der Erdställe mit neuzeitlichen Hausanlagen vielfach ganz außerordentlich eng, nicht nur, daß die Zugänge

zu den Erdställen z. B. an zweifelsohne neuzeitliche Brunnenschächte anknüpfen oder an Keller der einzelnen Häuser,

es kommen auch Eingänge zu Erdställen vor, die in der Küche, im Stall, selbst in der Schlafkammer liegen und die

somit deutlich verraten, daß der Erdstall geradezu als Bestandteil des Hauses zu gelten hat und als strenges Haus-

geheimnis von Besitzer zu Besitzer weitervererbt worden ist. Auch die volkstümliche Bezeichnung als „Hauskeller",

„Hinterkeller", „Hausloch" weist darauf hin, daß im Bolksbewußtsein der Erd-

stall zum Haus gehörte; die Bezeichnung „Schrazelloch", „Heidenlöcher" ist

erst dann aufgekommen, als das konkrete Wissen um den Erdstall verschwand

und einer schwachen Erinnerung Platz machte, die dann naturgemäß zu

allerlei Sagen anregte, aus denen heraus dann wieder der mythologischen

Forschung Anlaß genug gegeben war, im Sinne etwa von Sepp Schlüsse zu

ziehen. Feststeht immerhin, daß auch da, wo von Erdställen nichts mehr

bekannt war, in manchen Fällen die Sage in der Tat einem nach syste-

matischem Suchen endlich aufgefundenen und erschlossenen Erdstall entsprach ^).

Diese Umstände und Folgerungen, die an sich schon eine zeitliche Ein-

weisung der Erdställe in die Neuzeit erfordern, finden eine weitere Recht-

fertigung darin, daß, woraus Menghin hinwies, auch die Volkstradition in

ihren verschiedenen Formen stets auf eine mittelalterliche bzw. neuzeitliche

Herkunft schließen läßt, und daß namentlich auch die wenigen Funde, die

bisher einer sachgemäßen Behandlung zugeführt worden sind, stets noch ein-

wandfrei ergaben, daß es sich um mittelalterliche und nicht um vor- oder

frühgeschichtliche Anlagen handelt.

Auch die vorhandenen Inschriften, die nie über das 15. Jahrhundert

hinausreichen, lassen darauf schließen, daß es sich um mittelalterliche An-

lagen handelt. In der Mehrzahl dürften demnach also die Erd-

ställe in der Zeit vomll. bis zum16.Jahrhundert entstanden sein.

Die wichtigste Beweisstütze hierfür, die Verbindung mit neuzeitlichen

Hofanlagen, versuchte nun Karner 1909 bereits damit zu entkräften, daß er

darauf hinwies, daß der Hausbau in Bayern, Österreich usw. sehr verschieden-

artig sei und auch historisch eine verschiedenartige Entwicklung durchge-

macht habe, während die Erdställe überall einheitlichen Typus besäßen^).

Es könne also unmöglich angenommen werden, daß sie von einheitlichen

Urhebern stammen, sondern für die Erdställe müsse vielmehr eine eigene

Potenz, eben eine vorgeschichtliche Bevölkerungsgruppe als Schöpfer an-

genommen werden. Die Verbindung mit unbestreitbar späteren Siedlungen

wollte Karner damit erklären, daß eben die vorgeschichtlich bewohnten Plätze

dann auch in geschichtlicher Zeit bewohnt worden wären und sich damit eine

Verbindung von alten und neuen Wohnanlagen zwanglos von selbst erkläre.

Diesen Hinweis auf die Tradition der Siedlungsfläche stellt auch HauerZ

als Hauptargument gegen die Menghin'sche Theorie auf, vergaß aber dabei ebenso wie Karner, daß die von ihm

angenommene Identität vorgeschichtlicher und späterer Siedlung der Erkenntnis der modernen Kulturgeographie

widerspricht, da erweisbar die Erdställe auch in Gebieten liegen, die zu den jungbesiedelten Landstrichen gehören").

Aus dem engeren Bereich Südbayerns wies zudem Reineckech nach, daß der von Hauer betonte Zusammenfall

von vorgeschichtlicher und späterer Siedlung in Wahrheit nicht besteht, so daß also die These Menghins insoweit bis

heute unerschüttert besteht. Die systematischen Arbeiten Hocks in Mainfranken haben außerdem ergeben, daß die

Funde, zumal solche von Keramik, ebenfalls einwandfrei der Zeit vom 11. bis 13. Jahrhundert angehören, so daß

heute an der mittelalterlichen Herkunft der Erdställe kein Zweifel mehr bestehen kann.

Abb. 83. Die Erdställe am Burgberg von Rog-

genstein bei München. (Situationsskizze).

y Menghin, Wiener Prähistorische Zeitschrift Seite 103.

h Hartmann, „Unterirdische Gänge", Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns 1887, Seite 93 ff.

h Karner a. a. O. 1909, Seite 313.

y Hauer, Wiener Prähistorische Zeitschrift Seite 96.

h Vgl. zu den Siedlungs- und kulturgeographischen Fragen Gradmann, „Landeskunde von Süddeutschland", 1931.

°) Reinecke, „Zur Zeitstellung der Erdställe", Wiener Prähistorische Zeitschrift 1917, Seite 92fs.