436

FRAUENKIRCHE

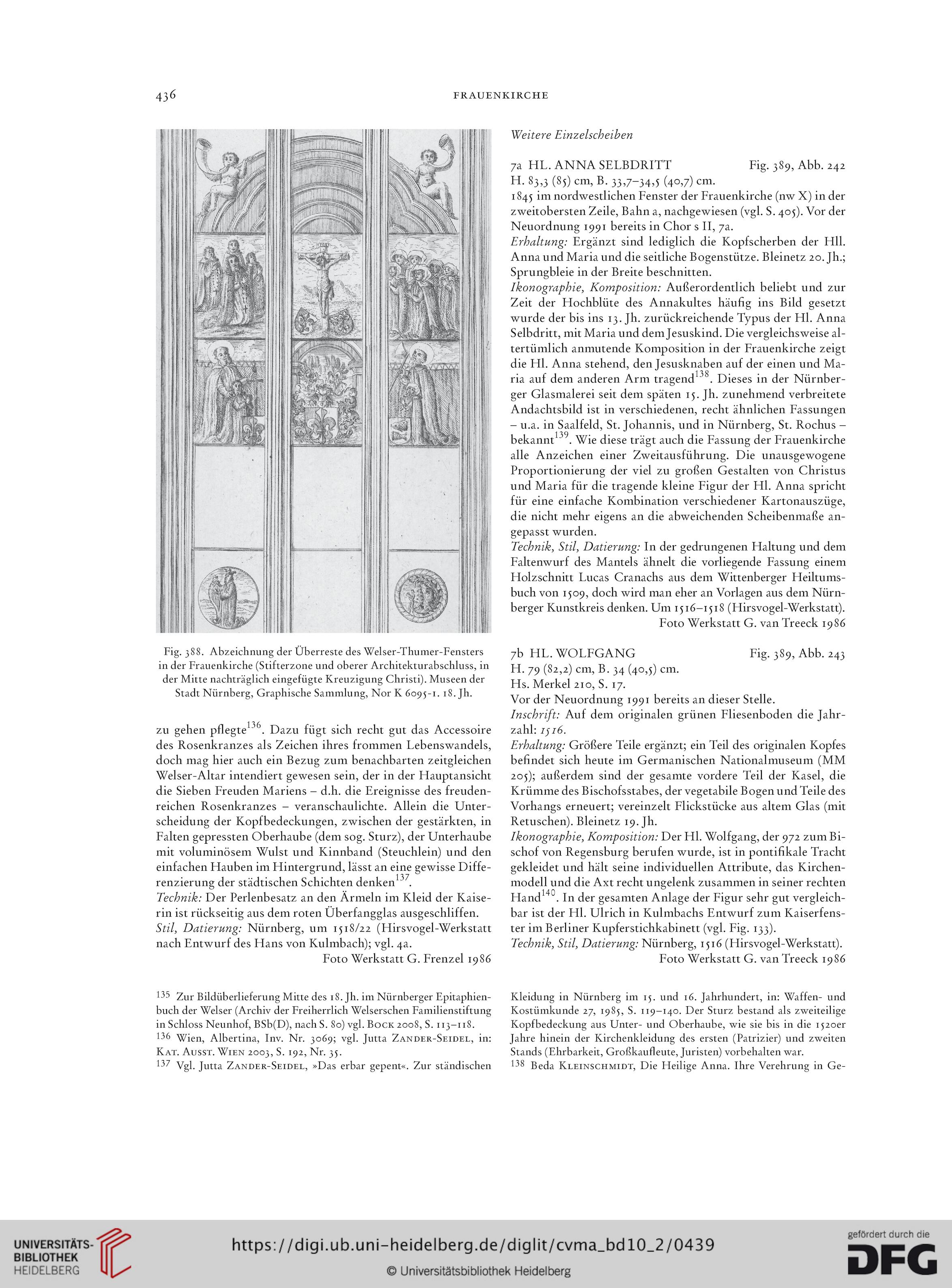

Fig. 388. Abzeichnung der Überreste des Welser-Thumer-Fensters

in der Frauenkirche (Stifterzone und oberer Architekturabschluss, in

der Mitte nachträglich eingefügte Kreuzigung Christi). Museen der

Stadt Nürnberg, Graphische Sammlung, Nor K 6095-1. 18. Jh.

zu gehen pflegte135 136. Dazu fügt sich recht gut das Accessoire

des Rosenkranzes als Zeichen ihres frommen Lebenswandels,

doch mag hier auch ein Bezug zum benachbarten zeitgleichen

Welser-Altar intendiert gewesen sein, der in der Hauptansicht

die Sieben Freuden Mariens - d.h. die Ereignisse des freuden-

reichen Rosenkranzes - veranschaulichte. Allein die Unter-

scheidung der Kopfbedeckungen, zwischen der gestärkten, in

Falten gepressten Oberhaube (dem sog. Sturz), der Unterhaube

mit voluminösem Wulst und Kinnband (Steuchlein) und den

einfachen Hauben im Hintergrund, lässt an eine gewisse Diffe-

renzierung der städtischen Schichten denken137.

Technik: Der Perlenbesatz an den Ärmeln im Kleid der Kaise-

rin ist rückseitig aus dem roten Überfangglas ausgeschliffen.

Stil, Datierung: Nürnberg, um 1518/22 (Hirsvogel-Werkstatt

nach Entwurf des Hans von Kulmbach); vgl. 4a.

Foto Werkstatt G. Frenzei 1986

Weitere Einzelscheiben

HL. ANNA SELBDRITT Fig. 389, Abb. 242

H. 83,3 (85) cm, B. 33,7-34,5 (40,7) cm.

1845 im nordwestlichen Fenster der Frauenkirche (nw X) in der

zweitobersten Zeile, Bahn a, nachgewiesen (vgl. S. 405). Vor der

Neuordnung 1991 bereits in Chor s II, 7a.

Erhaltung: Ergänzt sind lediglich die Kopfscherben der Hll.

Anna und Maria und die seitliche Bogenstütze. Bleinetz 20. Jh.;

Sprungbleie in der Breite beschnitten.

Ikonographie, Komposition: Außerordentlich beliebt und zur

Zeit der Hochblüte des Annakultes häufig ins Bild gesetzt

wurde der bis ins 13. Jh. zurückreichende Typus der Hl. Anna

Selbdritt, mit Maria und dem Jesuskind. Die vergleichsweise al-

tertümlich anmutende Komposition in der Frauenkirche zeigt

die Hl. Anna stehend, den Jesusknaben auf der einen und Ma-

ria auf dem anderen Arm tragend . Dieses in der Nürnber-

ger Glasmalerei seit dem späten 15. Jh. zunehmend verbreitete

Andachtsbild ist in verschiedenen, recht ähnlichen Fassungen

- u.a. in Saalfeld, St. Johannis, und in Nürnberg, St. Rochus -

bekannt139. Wie diese trägt auch die Fassung der Frauenkirche

alle Anzeichen einer Zweitausführung. Die unausgewogene

Proportionierung der viel zu großen Gestalten von Christus

und Maria für die tragende kleine Figur der Hl. Anna spricht

für eine einfache Kombination verschiedener Kartonauszüge,

die nicht mehr eigens an die abweichenden Scheibenmaße an-

gepasst wurden.

Technik, Stil, Datierung: In der gedrungenen Haltung und dem

Faltenwurf des Mantels ähnelt die vorliegende Fassung einem

Holzschnitt Lucas Cranachs aus dem Wittenberger Heiltums-

buch von 1509, doch wird man eher an Vorlagen aus dem Nürn-

berger Kunstkreis denken. Um 1516-1518 (Hirsvogel-Werkstatt).

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

7b HL. WOLFGANG Fig. 389, Abb. 243

H. 79 (82,2) cm, B. 34 (40,5) cm.

Hs. Merkel 210, S. 17.

Vor der Neuordnung 1991 bereits an dieser Stelle.

Inschrift: Auf dem originalen grünen Fliesenboden die Jahr-

zahl: ipi6.

Erhaltung: Größere Teile ergänzt; ein Teil des originalen Kopfes

befindet sich heute im Germanischen Nationalmuseum (MM

205); außerdem sind der gesamte vordere Teil der Kasel, die

Krümme des Bischofsstabes, der vegetabile Bogen und Teile des

Vorhangs erneuert; vereinzelt Flickstücke aus altem Glas (mit

Retuschen). Bleinetz 19. Jh.

Ikonographie, Komposition: Der Hl. Wolfgang, der 972 zum Bi-

schof von Regensburg berufen wurde, ist in pontifikale Tracht

gekleidet und hält seine individuellen Attribute, das Kirchen-

modell und die Axt recht ungelenk zusammen in seiner rechten

Hand140. In der gesamten Anlage der Figur sehr gut vergleich-

bar ist der Hl. Ulrich in Kulmbachs Entwurf zum Kaiserfens-

ter im Berliner Kupferstichkabinett (vgl. Fig. 133).

Technik, Stil, Datierung: Nürnberg, 1516 (Hirsvogel-Werkstatt).

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

135 Zur Bildüberlieferung Mitte des 18. Jh. im Nürnberger Epitaphien-

buch der Welser (Archiv der Freiherrlich Welserschen Familienstiftung

in Schloss Neunhof, BSb(D), nach S. 80) vgl. Bock 2008, S. 113-118.

136 Wien, Albertina, Inv. Nr. 3069; vgl. Jutta Zander-Seidel, in:

Kat. Ausst. Wien 2003, S. 192, Nr. 35.

137 Vgl Jutta Zander-Seidel, »Das erbar gepent«. Zur ständischen

Kleidung in Nürnberg im 15. und 16. Jahrhundert, in: Waffen- und

Kostümkunde 27, 1985, S. 119-140. Der Sturz bestand als zweiteilige

Kopfbedeckung aus Unter- und Oberhaube, wie sie bis in die 1520er

Jahre hinein der Kirchenkleidung des ersten (Patrizier) und zweiten

Stands (Ehrbarkeit, Großkaufleute, Juristen) vorbehalten war.

138 Beda Kleinschmidt, Die Heilige Anna. Ihre Verehrung in Ge-

FRAUENKIRCHE

Fig. 388. Abzeichnung der Überreste des Welser-Thumer-Fensters

in der Frauenkirche (Stifterzone und oberer Architekturabschluss, in

der Mitte nachträglich eingefügte Kreuzigung Christi). Museen der

Stadt Nürnberg, Graphische Sammlung, Nor K 6095-1. 18. Jh.

zu gehen pflegte135 136. Dazu fügt sich recht gut das Accessoire

des Rosenkranzes als Zeichen ihres frommen Lebenswandels,

doch mag hier auch ein Bezug zum benachbarten zeitgleichen

Welser-Altar intendiert gewesen sein, der in der Hauptansicht

die Sieben Freuden Mariens - d.h. die Ereignisse des freuden-

reichen Rosenkranzes - veranschaulichte. Allein die Unter-

scheidung der Kopfbedeckungen, zwischen der gestärkten, in

Falten gepressten Oberhaube (dem sog. Sturz), der Unterhaube

mit voluminösem Wulst und Kinnband (Steuchlein) und den

einfachen Hauben im Hintergrund, lässt an eine gewisse Diffe-

renzierung der städtischen Schichten denken137.

Technik: Der Perlenbesatz an den Ärmeln im Kleid der Kaise-

rin ist rückseitig aus dem roten Überfangglas ausgeschliffen.

Stil, Datierung: Nürnberg, um 1518/22 (Hirsvogel-Werkstatt

nach Entwurf des Hans von Kulmbach); vgl. 4a.

Foto Werkstatt G. Frenzei 1986

Weitere Einzelscheiben

HL. ANNA SELBDRITT Fig. 389, Abb. 242

H. 83,3 (85) cm, B. 33,7-34,5 (40,7) cm.

1845 im nordwestlichen Fenster der Frauenkirche (nw X) in der

zweitobersten Zeile, Bahn a, nachgewiesen (vgl. S. 405). Vor der

Neuordnung 1991 bereits in Chor s II, 7a.

Erhaltung: Ergänzt sind lediglich die Kopfscherben der Hll.

Anna und Maria und die seitliche Bogenstütze. Bleinetz 20. Jh.;

Sprungbleie in der Breite beschnitten.

Ikonographie, Komposition: Außerordentlich beliebt und zur

Zeit der Hochblüte des Annakultes häufig ins Bild gesetzt

wurde der bis ins 13. Jh. zurückreichende Typus der Hl. Anna

Selbdritt, mit Maria und dem Jesuskind. Die vergleichsweise al-

tertümlich anmutende Komposition in der Frauenkirche zeigt

die Hl. Anna stehend, den Jesusknaben auf der einen und Ma-

ria auf dem anderen Arm tragend . Dieses in der Nürnber-

ger Glasmalerei seit dem späten 15. Jh. zunehmend verbreitete

Andachtsbild ist in verschiedenen, recht ähnlichen Fassungen

- u.a. in Saalfeld, St. Johannis, und in Nürnberg, St. Rochus -

bekannt139. Wie diese trägt auch die Fassung der Frauenkirche

alle Anzeichen einer Zweitausführung. Die unausgewogene

Proportionierung der viel zu großen Gestalten von Christus

und Maria für die tragende kleine Figur der Hl. Anna spricht

für eine einfache Kombination verschiedener Kartonauszüge,

die nicht mehr eigens an die abweichenden Scheibenmaße an-

gepasst wurden.

Technik, Stil, Datierung: In der gedrungenen Haltung und dem

Faltenwurf des Mantels ähnelt die vorliegende Fassung einem

Holzschnitt Lucas Cranachs aus dem Wittenberger Heiltums-

buch von 1509, doch wird man eher an Vorlagen aus dem Nürn-

berger Kunstkreis denken. Um 1516-1518 (Hirsvogel-Werkstatt).

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

7b HL. WOLFGANG Fig. 389, Abb. 243

H. 79 (82,2) cm, B. 34 (40,5) cm.

Hs. Merkel 210, S. 17.

Vor der Neuordnung 1991 bereits an dieser Stelle.

Inschrift: Auf dem originalen grünen Fliesenboden die Jahr-

zahl: ipi6.

Erhaltung: Größere Teile ergänzt; ein Teil des originalen Kopfes

befindet sich heute im Germanischen Nationalmuseum (MM

205); außerdem sind der gesamte vordere Teil der Kasel, die

Krümme des Bischofsstabes, der vegetabile Bogen und Teile des

Vorhangs erneuert; vereinzelt Flickstücke aus altem Glas (mit

Retuschen). Bleinetz 19. Jh.

Ikonographie, Komposition: Der Hl. Wolfgang, der 972 zum Bi-

schof von Regensburg berufen wurde, ist in pontifikale Tracht

gekleidet und hält seine individuellen Attribute, das Kirchen-

modell und die Axt recht ungelenk zusammen in seiner rechten

Hand140. In der gesamten Anlage der Figur sehr gut vergleich-

bar ist der Hl. Ulrich in Kulmbachs Entwurf zum Kaiserfens-

ter im Berliner Kupferstichkabinett (vgl. Fig. 133).

Technik, Stil, Datierung: Nürnberg, 1516 (Hirsvogel-Werkstatt).

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

135 Zur Bildüberlieferung Mitte des 18. Jh. im Nürnberger Epitaphien-

buch der Welser (Archiv der Freiherrlich Welserschen Familienstiftung

in Schloss Neunhof, BSb(D), nach S. 80) vgl. Bock 2008, S. 113-118.

136 Wien, Albertina, Inv. Nr. 3069; vgl. Jutta Zander-Seidel, in:

Kat. Ausst. Wien 2003, S. 192, Nr. 35.

137 Vgl Jutta Zander-Seidel, »Das erbar gepent«. Zur ständischen

Kleidung in Nürnberg im 15. und 16. Jahrhundert, in: Waffen- und

Kostümkunde 27, 1985, S. 119-140. Der Sturz bestand als zweiteilige

Kopfbedeckung aus Unter- und Oberhaube, wie sie bis in die 1520er

Jahre hinein der Kirchenkleidung des ersten (Patrizier) und zweiten

Stands (Ehrbarkeit, Großkaufleute, Juristen) vorbehalten war.

138 Beda Kleinschmidt, Die Heilige Anna. Ihre Verehrung in Ge-