CHORFENSTER süd II (RESTE DES WELSER-THUMER-FENSTERS)

43 5

sehen Gebrauch entlehnte Motiv der Schutzmantelschaft in

Verbindung mit der Vorstellung von Maria als barmherziger

Mutter der gesamten Christenheit (Mater omnium), das seinen

Ursprung vielleicht einer von Caesarius von Heisterbach kol-

portierten Vision eines Zisterziensers verdankte131, erfuhr im

Zuge zunehmender Marienverehrung ab dem 14. und bis An-

fang des i6.Jh. eine weite Verbreitung132. Unter dem schützend

ausgebreiteten Mantel der Gottesmutter und Kirchenpatronin

Maria sind auf der höherrangigen heraldisch rechten Seite die

männlichen Vertreter der geistlichen und weltlichen Stände

versammelt, angeführt von Kaiser und Papst. Die nach Ge-

schlechtern und nicht nach Ständen getrennte Darstellung der

Schutz suchenden mag als Eigentümlichkeit bei Familienstif-

tungen gelten, wobei für gewöhnlich auch der Stifter mit seinen

Söhnen rechts, die Stifterin mit ihren Töchtern links unter dem

Schutzmantel erscheinen. Dies ist im Welser-Thumer-Fenster

nicht der Fall, wo Jakob Welser und Ehrentraud Thumer bereits

in der Stifterzone eine herausgehobene Position besetzen.

Unter den gebräuchlichen Darstellungstypen zeigte das Welser-

Thumer’sche Schutzmantelbild, ähnlich wie die übergreifende

Fassung Holbeins im Eichstätter Mortuarium , Maria ohne

das Jesuskind, doch flankiert von Engeln, die den ausgebreite-

ten Mantel halten.

Technik, Stil, Datierung: Nürnberg, um 1518/22 (Hirsvogel-

Werkstatt nach Entwurf des Hans von Kulmbach); vgl. 4a.

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

5b CHRISTUS AM KREUZ

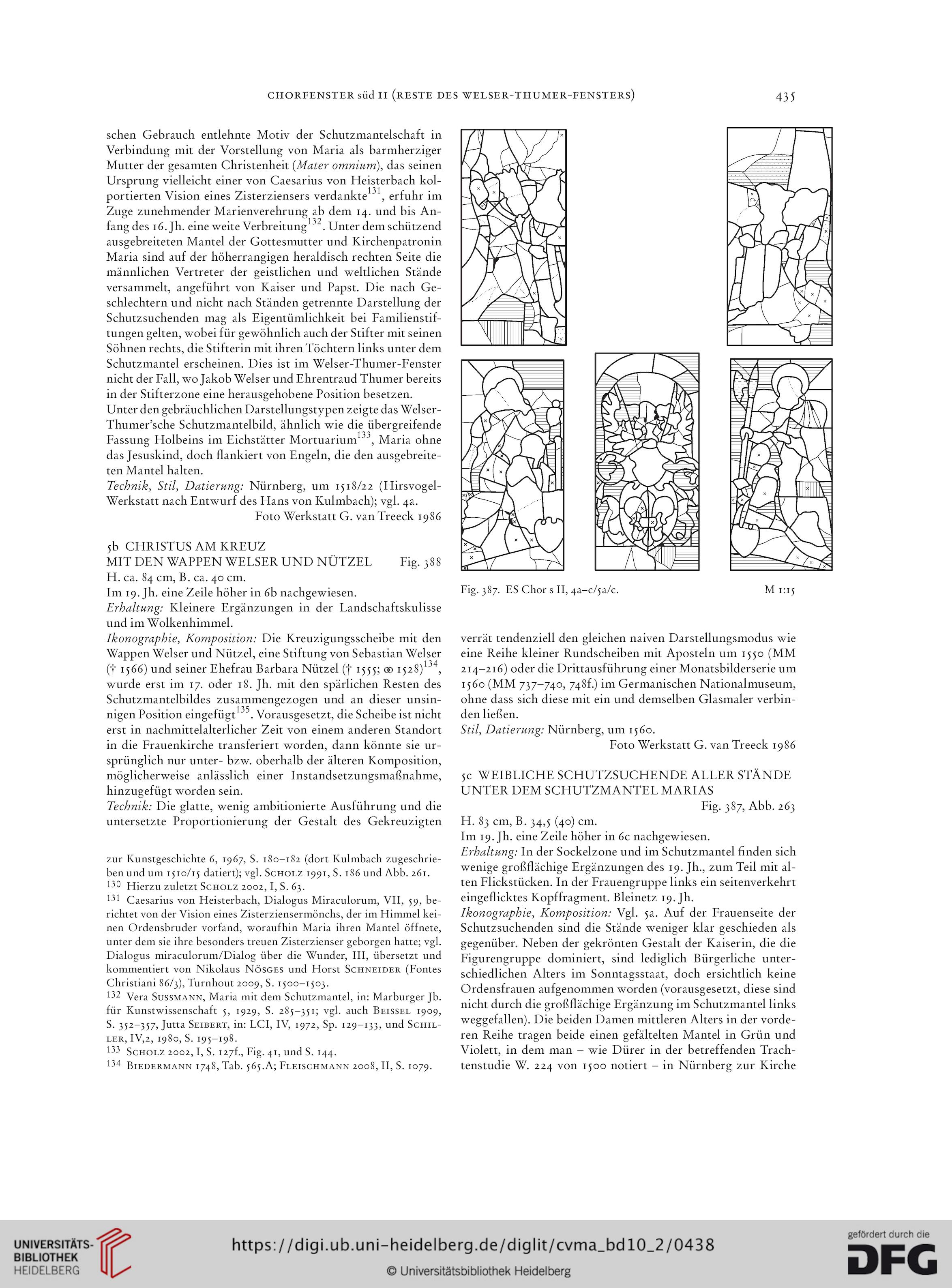

MIT DEN WAPPEN WELSER UND NÜTZEL Fig. 388

H. ca. 84 cm, B. ca. 40 cm.

Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6b nachgewiesen.

Erhaltung: Kleinere Ergänzungen in der Landschaftskulisse

und im Wolkenhimmel.

Ikonographie, Komposition: Die Kreuzigungsscheibe mit den

Wappen Welser und Nützel, eine Stiftung von Sebastian Welser

(t 1566) und seiner Ehefrau Barbara Nützel (J 1555; ® 1528)134,

wurde erst im 17. oder 18. Jh. mit den spärlichen Resten des

Schutzmantelbildes zusammengezogen und an dieser unsin-

nigen Position eingefügt135. Vorausgesetzt, die Scheibe ist nicht

erst in nachmittelalterlicher Zeit von einem anderen Standort

in die Frauenkirche transferiert worden, dann könnte sie ur-

sprünglich nur unter- bzw. oberhalb der älteren Komposition,

möglicherweise anlässlich einer Instandsetzungsmaßnahme,

hinzugefügt worden sein.

Technik: Die glatte, wenig ambitionierte Ausführung und die

untersetzte Proportionierung der Gestalt des Gekreuzigten

zur Kunstgeschichte 6, 1967, S. 180-182 (dort Kulmbach zugeschrie-

ben und um 1510/15 datiert); vgl. Scholz 1991, S. 186 und Abb. 261.

DO Hierzu zuletzt Scholz 2002,1, S. 63.

Dl Caesarius von Heisterbach, Dialogus Miraculorum, VII, 59, be-

richtet von der Vision eines Zisterziensermönchs, der im Himmel kei-

nen Ordensbruder vorfand, woraufhin Maria ihren Mantel öffnete,

unter dem sie ihre besonders treuen Zisterzienser geborgen hatte; vgl.

Dialogus miraculorum/Dialog über die Wunder, III, übersetzt und

kommentiert von Nikolaus Nösges und Horst Schneider (Fontes

Christian! 86/3), Turnhout 2009, S. 1500-1503.

D2 Vera Sussmann, Maria mit dem Schutzmantel, in: Marburger Jb.

für Kunstwissenschaft 5, 1929, S. 285-351; vgl. auch Beissel 1909,

S. 352-357, Jutta Seibert, in: LCI, IV, 1972, Sp. 129-133, und Schil-

ler, IV,2, 1980, S. 195-198.

D3 Scholz 2002,1, S. 127k, Fig. 41, und S. 144.

D4 Biedermann 1748, Tab. 565.A; Fleischmann 2008, II, S. 1079.

Fig. 387. ES Chor s II, 4a-c/5a/c.

M 1:15

verrät tendenziell den gleichen naiven Darstellungsmodus wie

eine Reihe kleiner Rundscheiben mit Aposteln um 1550 (MM

214-216) oder die Drittausführung einer Monatsbilderserie um

1560 (MM 737-740, 748E) im Germanischen Nationalmuseum,

ohne dass sich diese mit ein und demselben Glasmaler verbin-

den ließen.

Stil, Datierung: Nürnberg, um 1560.

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

5c WEIBLICHE SCHUTZSUCHENDE ALLER STÄNDE

UNTER DEM SCHUTZMANTEL MARIAS

Fig. 387, Abb. 263

H. 83 cm, B. 34,5 (40) cm.

Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6c nachgewiesen.

Erhaltung: In der Sockelzone und im Schutzmantel finden sich

wenige großflächige Ergänzungen des 19. Jh., zum Teil mit al-

ten Flickstücken. In der Frauengruppe links ein seitenverkehrt

eingeflicktes Kopffragment. Bleinetz 19. Jh.

Ikonographie, Komposition: Vgl. 5a. Auf der Frauenseite der

Schutzsuchenden sind die Stände weniger klar geschieden als

gegenüber. Neben der gekrönten Gestalt der Kaiserin, die die

Figurengruppe dominiert, sind lediglich Bürgerliche unter-

schiedlichen Alters im Sonntagsstaat, doch ersichtlich keine

Ordensfrauen aufgenommen worden (vorausgesetzt, diese sind

nicht durch die großflächige Ergänzung im Schutzmantel links

weggefallen). Die beiden Damen mittleren Alters in der vorde-

ren Reihe tragen beide einen gefältelten Mantel in Grün und

Violett, in dem man - wie Dürer in der betreffenden Trach-

tenstudie W. 224 von 1500 notiert - in Nürnberg zur Kirche

43 5

sehen Gebrauch entlehnte Motiv der Schutzmantelschaft in

Verbindung mit der Vorstellung von Maria als barmherziger

Mutter der gesamten Christenheit (Mater omnium), das seinen

Ursprung vielleicht einer von Caesarius von Heisterbach kol-

portierten Vision eines Zisterziensers verdankte131, erfuhr im

Zuge zunehmender Marienverehrung ab dem 14. und bis An-

fang des i6.Jh. eine weite Verbreitung132. Unter dem schützend

ausgebreiteten Mantel der Gottesmutter und Kirchenpatronin

Maria sind auf der höherrangigen heraldisch rechten Seite die

männlichen Vertreter der geistlichen und weltlichen Stände

versammelt, angeführt von Kaiser und Papst. Die nach Ge-

schlechtern und nicht nach Ständen getrennte Darstellung der

Schutz suchenden mag als Eigentümlichkeit bei Familienstif-

tungen gelten, wobei für gewöhnlich auch der Stifter mit seinen

Söhnen rechts, die Stifterin mit ihren Töchtern links unter dem

Schutzmantel erscheinen. Dies ist im Welser-Thumer-Fenster

nicht der Fall, wo Jakob Welser und Ehrentraud Thumer bereits

in der Stifterzone eine herausgehobene Position besetzen.

Unter den gebräuchlichen Darstellungstypen zeigte das Welser-

Thumer’sche Schutzmantelbild, ähnlich wie die übergreifende

Fassung Holbeins im Eichstätter Mortuarium , Maria ohne

das Jesuskind, doch flankiert von Engeln, die den ausgebreite-

ten Mantel halten.

Technik, Stil, Datierung: Nürnberg, um 1518/22 (Hirsvogel-

Werkstatt nach Entwurf des Hans von Kulmbach); vgl. 4a.

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

5b CHRISTUS AM KREUZ

MIT DEN WAPPEN WELSER UND NÜTZEL Fig. 388

H. ca. 84 cm, B. ca. 40 cm.

Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6b nachgewiesen.

Erhaltung: Kleinere Ergänzungen in der Landschaftskulisse

und im Wolkenhimmel.

Ikonographie, Komposition: Die Kreuzigungsscheibe mit den

Wappen Welser und Nützel, eine Stiftung von Sebastian Welser

(t 1566) und seiner Ehefrau Barbara Nützel (J 1555; ® 1528)134,

wurde erst im 17. oder 18. Jh. mit den spärlichen Resten des

Schutzmantelbildes zusammengezogen und an dieser unsin-

nigen Position eingefügt135. Vorausgesetzt, die Scheibe ist nicht

erst in nachmittelalterlicher Zeit von einem anderen Standort

in die Frauenkirche transferiert worden, dann könnte sie ur-

sprünglich nur unter- bzw. oberhalb der älteren Komposition,

möglicherweise anlässlich einer Instandsetzungsmaßnahme,

hinzugefügt worden sein.

Technik: Die glatte, wenig ambitionierte Ausführung und die

untersetzte Proportionierung der Gestalt des Gekreuzigten

zur Kunstgeschichte 6, 1967, S. 180-182 (dort Kulmbach zugeschrie-

ben und um 1510/15 datiert); vgl. Scholz 1991, S. 186 und Abb. 261.

DO Hierzu zuletzt Scholz 2002,1, S. 63.

Dl Caesarius von Heisterbach, Dialogus Miraculorum, VII, 59, be-

richtet von der Vision eines Zisterziensermönchs, der im Himmel kei-

nen Ordensbruder vorfand, woraufhin Maria ihren Mantel öffnete,

unter dem sie ihre besonders treuen Zisterzienser geborgen hatte; vgl.

Dialogus miraculorum/Dialog über die Wunder, III, übersetzt und

kommentiert von Nikolaus Nösges und Horst Schneider (Fontes

Christian! 86/3), Turnhout 2009, S. 1500-1503.

D2 Vera Sussmann, Maria mit dem Schutzmantel, in: Marburger Jb.

für Kunstwissenschaft 5, 1929, S. 285-351; vgl. auch Beissel 1909,

S. 352-357, Jutta Seibert, in: LCI, IV, 1972, Sp. 129-133, und Schil-

ler, IV,2, 1980, S. 195-198.

D3 Scholz 2002,1, S. 127k, Fig. 41, und S. 144.

D4 Biedermann 1748, Tab. 565.A; Fleischmann 2008, II, S. 1079.

Fig. 387. ES Chor s II, 4a-c/5a/c.

M 1:15

verrät tendenziell den gleichen naiven Darstellungsmodus wie

eine Reihe kleiner Rundscheiben mit Aposteln um 1550 (MM

214-216) oder die Drittausführung einer Monatsbilderserie um

1560 (MM 737-740, 748E) im Germanischen Nationalmuseum,

ohne dass sich diese mit ein und demselben Glasmaler verbin-

den ließen.

Stil, Datierung: Nürnberg, um 1560.

Foto Werkstatt G. van Treeck 1986

5c WEIBLICHE SCHUTZSUCHENDE ALLER STÄNDE

UNTER DEM SCHUTZMANTEL MARIAS

Fig. 387, Abb. 263

H. 83 cm, B. 34,5 (40) cm.

Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6c nachgewiesen.

Erhaltung: In der Sockelzone und im Schutzmantel finden sich

wenige großflächige Ergänzungen des 19. Jh., zum Teil mit al-

ten Flickstücken. In der Frauengruppe links ein seitenverkehrt

eingeflicktes Kopffragment. Bleinetz 19. Jh.

Ikonographie, Komposition: Vgl. 5a. Auf der Frauenseite der

Schutzsuchenden sind die Stände weniger klar geschieden als

gegenüber. Neben der gekrönten Gestalt der Kaiserin, die die

Figurengruppe dominiert, sind lediglich Bürgerliche unter-

schiedlichen Alters im Sonntagsstaat, doch ersichtlich keine

Ordensfrauen aufgenommen worden (vorausgesetzt, diese sind

nicht durch die großflächige Ergänzung im Schutzmantel links

weggefallen). Die beiden Damen mittleren Alters in der vorde-

ren Reihe tragen beide einen gefältelten Mantel in Grün und

Violett, in dem man - wie Dürer in der betreffenden Trach-

tenstudie W. 224 von 1500 notiert - in Nürnberg zur Kirche