Wilhelm Michel:

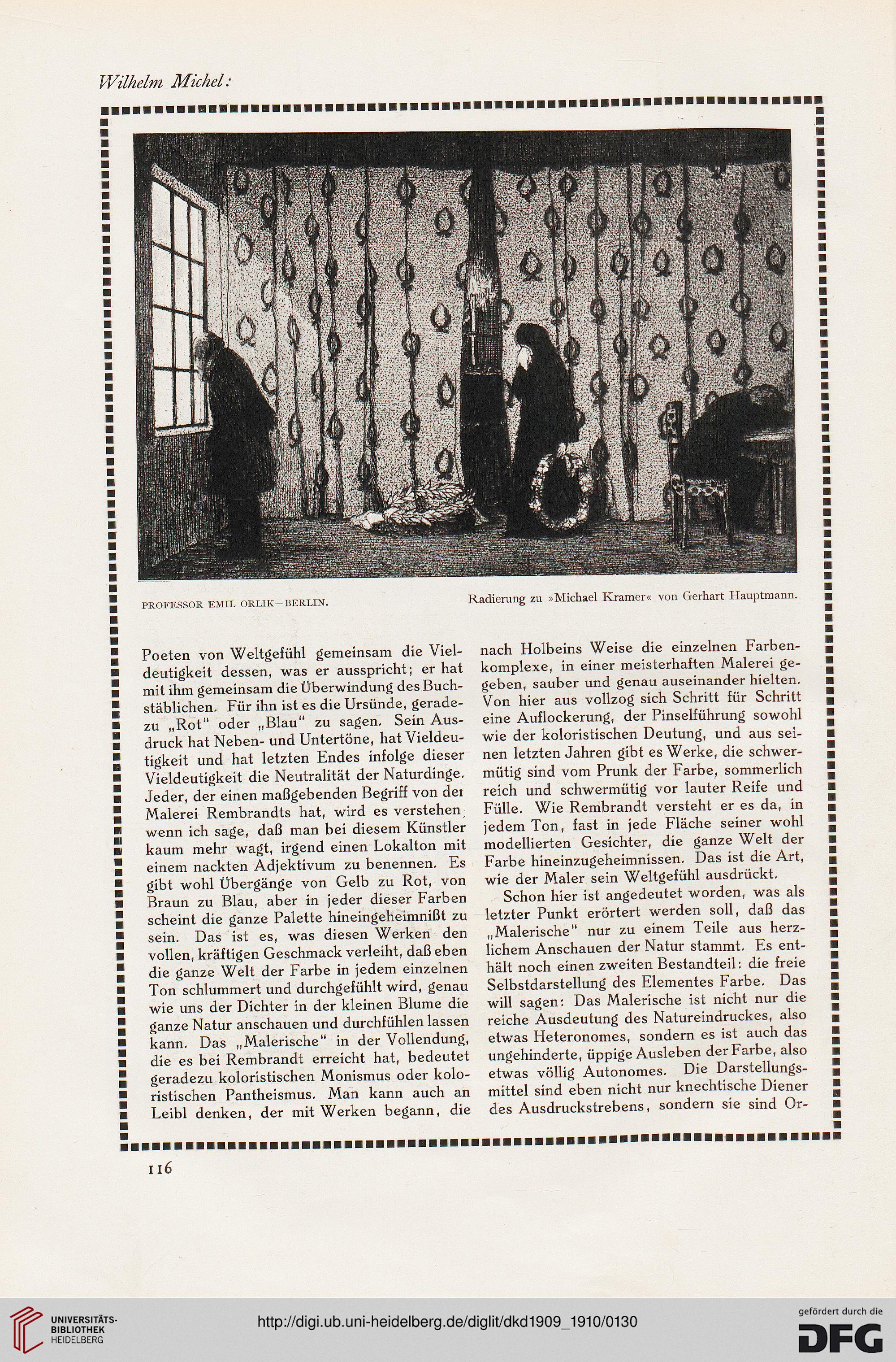

Professor emil orlik- herlin. Radierung zu »Michael Kramer« von (ierhart Hauptmann.

Poeten von Weltgefühl gemeinsam die Viel-

deutigkeit dessen, was er ausspricht; er hat

mit ihm gemeinsam die Überwindung des Buch-

stäblichen. Für ihn ist es die Ursünde, gerade-

zu „Rot" oder „Blau" zu sagen. Sein Aus-

druck hat Neben- und Untertöne, hat Vieldeu-

tigkeit und hat letzten Endes infolge dieser

Vieldeutigkeit die Neutralität der Naturdinge.

Jeder, der einen maßgebenden Begriff von dei

Malerei Rembrandts hat, wird es verstehen

wenn ich sage, daß man bei diesem Künstler

kaum mehr wagt, irgend einen Lokalton mit

einem nackten Adjektivum zu benennen. Es

gibt wohl Übergänge von Gelb zu Rot, von

Braun zu Blau, aber in jeder dieser Farben

scheint die ganze Palette hineingeheimnißt zu

sein. Das ist es, was diesen Werken den

vollen, kräftigen Geschmack verleiht, daß eben

die ganze Welt der Farbe in jedem einzelnen

Ton schlummert und durchgefühlt wird, genau

wie uns der Dichter in der kleinen Blume die

ganze Natur anschauen und durchfühlen lassen

kann. Das „Malerische" in der Vollendung,

die es bei Rembrandt erreicht hat, bedeutet

geradezu koloristischen Monismus oder kolo-

ristischen Pantheismus. Man kann auch an

Leibi denken, der mit Werken begann, die

nach Holbeins Weise die einzelnen Farben-

komplexe, in einer meisterhaften Malerei ge-

geben, sauber und genau auseinander hielten.

Von hier aus vollzog sich Schritt für Schritt

eine Auflockerung, der Pinselführung sowohl

wie der koloristischen Deutung, und aus sei-

nen letzten Jahren gibt es Werke, die schwer-

mütig sind vom Prunk der Farbe, sommerlich

reich und schwermütig vor lauter Reife und

Fülle. Wie Rembrandt versteht er es da, in

jedem Ton, fast in jede Fläche seiner wohl

modellierten Gesichter, die ganze Welt der

Farbe hineinzugeheimnissen. Das ist die Art,

wie der Maler sein Weltgefühl ausdrückt.

Schon hier ist angedeutet worden, was als

letzter Punkt erörtert werden soll, daß das

„Malerische" nur zu einem Teile aus herz-

lichem Anschauen der Natur stammt. Es ent-

hält noch einen zweiten Bestandteil: die freie

Selbstdarstellung des Elementes Farbe. Das

will sagen: Das Malerische ist nicht nur die

reiche Ausdeutung des Natureindruckes, also

etwas Heteronomes, sondern es ist auch das

ungehinderte, üppige Ausleben der Farbe, also

etwas völlig Autonomes. Die Darstellungs-

mittel sind eben nicht nur knechtische Diener

des Ausdruckstrebens, sondern sie sind Or-

Il6

Professor emil orlik- herlin. Radierung zu »Michael Kramer« von (ierhart Hauptmann.

Poeten von Weltgefühl gemeinsam die Viel-

deutigkeit dessen, was er ausspricht; er hat

mit ihm gemeinsam die Überwindung des Buch-

stäblichen. Für ihn ist es die Ursünde, gerade-

zu „Rot" oder „Blau" zu sagen. Sein Aus-

druck hat Neben- und Untertöne, hat Vieldeu-

tigkeit und hat letzten Endes infolge dieser

Vieldeutigkeit die Neutralität der Naturdinge.

Jeder, der einen maßgebenden Begriff von dei

Malerei Rembrandts hat, wird es verstehen

wenn ich sage, daß man bei diesem Künstler

kaum mehr wagt, irgend einen Lokalton mit

einem nackten Adjektivum zu benennen. Es

gibt wohl Übergänge von Gelb zu Rot, von

Braun zu Blau, aber in jeder dieser Farben

scheint die ganze Palette hineingeheimnißt zu

sein. Das ist es, was diesen Werken den

vollen, kräftigen Geschmack verleiht, daß eben

die ganze Welt der Farbe in jedem einzelnen

Ton schlummert und durchgefühlt wird, genau

wie uns der Dichter in der kleinen Blume die

ganze Natur anschauen und durchfühlen lassen

kann. Das „Malerische" in der Vollendung,

die es bei Rembrandt erreicht hat, bedeutet

geradezu koloristischen Monismus oder kolo-

ristischen Pantheismus. Man kann auch an

Leibi denken, der mit Werken begann, die

nach Holbeins Weise die einzelnen Farben-

komplexe, in einer meisterhaften Malerei ge-

geben, sauber und genau auseinander hielten.

Von hier aus vollzog sich Schritt für Schritt

eine Auflockerung, der Pinselführung sowohl

wie der koloristischen Deutung, und aus sei-

nen letzten Jahren gibt es Werke, die schwer-

mütig sind vom Prunk der Farbe, sommerlich

reich und schwermütig vor lauter Reife und

Fülle. Wie Rembrandt versteht er es da, in

jedem Ton, fast in jede Fläche seiner wohl

modellierten Gesichter, die ganze Welt der

Farbe hineinzugeheimnissen. Das ist die Art,

wie der Maler sein Weltgefühl ausdrückt.

Schon hier ist angedeutet worden, was als

letzter Punkt erörtert werden soll, daß das

„Malerische" nur zu einem Teile aus herz-

lichem Anschauen der Natur stammt. Es ent-

hält noch einen zweiten Bestandteil: die freie

Selbstdarstellung des Elementes Farbe. Das

will sagen: Das Malerische ist nicht nur die

reiche Ausdeutung des Natureindruckes, also

etwas Heteronomes, sondern es ist auch das

ungehinderte, üppige Ausleben der Farbe, also

etwas völlig Autonomes. Die Darstellungs-

mittel sind eben nicht nur knechtische Diener

des Ausdruckstrebens, sondern sie sind Or-

Il6