Soziale Verpfliclitu)ig des Kunstgewerblers.

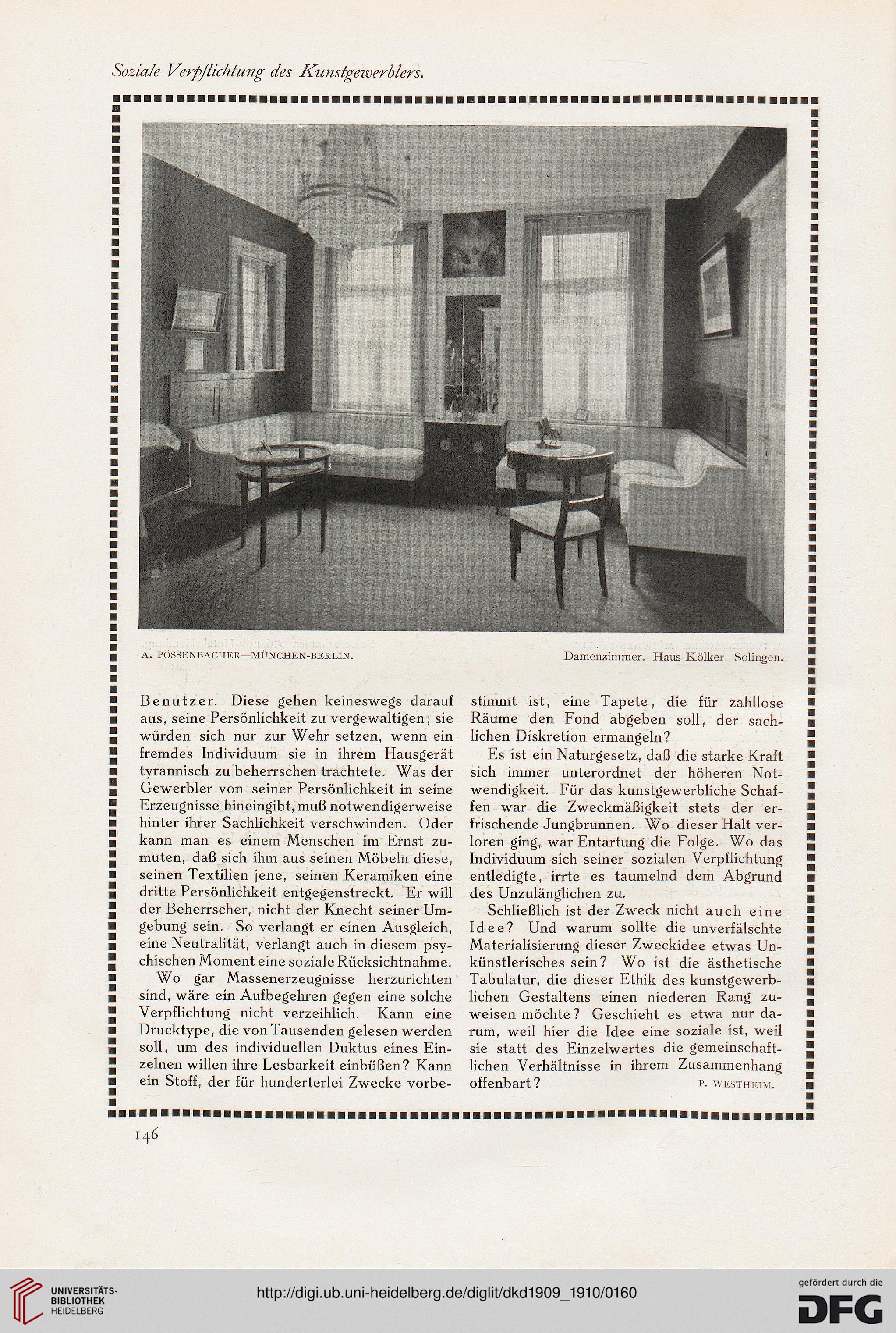

A. IN ISSENIiACHEK M U XCJIKN-KKK I.I N.

Damenzimmer. I laus Kölker Solingen.

Benutzer. Diese gehen keineswegs darauf

aus, seine Persönlichkeit zu vergewaltigen; sie

würden sich nur zur Wehr setzen, wenn ein

fremdes Individuum sie in ihrem Hausgerät

tyrannisch zu beherrschen trachtete. Was der

Gewerbler von seiner Persönlichkeit in seine

Erzeugnisse hineingibt, muß notwendigerweise

hinter ihrer Sachlichkeit verschwinden. Oder

kann man es einem Menschen im Ernst zu-

muten, daß sich ihm aus seinen Möbeln diese,

seinen Textilien jene, seinen Keramiken eine

dritte Persönlichkeit entgegenstreckt. Er will

der Beherrscher, nicht der Knecht seiner Um-

gebung sein. So verlangt er einen Ausgleich,

eine Neutralität, verlangt auch in diesem psy-

chischen Moment eine soziale Rücksichtnahme.

Wo gar Massenerzeugnisse herzurichten

sind, wäre ein Aufbegehren gegen eine solche

Verpflichtung nicht verzeihlich. Kann eine

Drucktype, die von Tausenden gelesen werden

soll, um des individuellen Duktus eines Ein-

zelnen willen ihre Lesbarkeit einbüßen? Kann

ein Stoff, der für hunderterlei Zwecke vorbe-

stimmt ist, eine Tapete, die für zahllose

Räume den Fond abgeben soll, der sach-

lichen Diskretion ermangeln?

Es ist ein Naturgesetz, daß die starke Kraft

sich immer unterordnet der höheren Not-

wendigkeit. Für das kunstgewerbliche Schaf-

fen war die Zweckmäßigkeit stets der er-

frischende Jungbrunnen. Wo dieser Halt ver-

loren ging, war Entartung die Folge. Wo das

Individuum sich seiner sozialen Verpflichtung

entledigte, irrte es taumelnd dem Abgrund

des Unzulänglichen zu.

Schließlich ist der Zweck nicht auch eine

Idee? Und warum sollte die unverfälschte

Materialisierung dieser Zweckidee etwas Un-

künstlerisches sein? Wo ist die ästhetische

Tabulatur, die dieser Ethik des kunstgewerb-

lichen Gestaltens einen niederen Rang zu-

weisen möchte? Geschieht es etwa nur da-

rum, weil hier die Idee eine soziale ist, weil

sie statt des Einzelwertes die gemeinschaft-

lichen Verhältnisse in ihrem Zusammenhang

offenbart? ''• westheim.

146

A. IN ISSENIiACHEK M U XCJIKN-KKK I.I N.

Damenzimmer. I laus Kölker Solingen.

Benutzer. Diese gehen keineswegs darauf

aus, seine Persönlichkeit zu vergewaltigen; sie

würden sich nur zur Wehr setzen, wenn ein

fremdes Individuum sie in ihrem Hausgerät

tyrannisch zu beherrschen trachtete. Was der

Gewerbler von seiner Persönlichkeit in seine

Erzeugnisse hineingibt, muß notwendigerweise

hinter ihrer Sachlichkeit verschwinden. Oder

kann man es einem Menschen im Ernst zu-

muten, daß sich ihm aus seinen Möbeln diese,

seinen Textilien jene, seinen Keramiken eine

dritte Persönlichkeit entgegenstreckt. Er will

der Beherrscher, nicht der Knecht seiner Um-

gebung sein. So verlangt er einen Ausgleich,

eine Neutralität, verlangt auch in diesem psy-

chischen Moment eine soziale Rücksichtnahme.

Wo gar Massenerzeugnisse herzurichten

sind, wäre ein Aufbegehren gegen eine solche

Verpflichtung nicht verzeihlich. Kann eine

Drucktype, die von Tausenden gelesen werden

soll, um des individuellen Duktus eines Ein-

zelnen willen ihre Lesbarkeit einbüßen? Kann

ein Stoff, der für hunderterlei Zwecke vorbe-

stimmt ist, eine Tapete, die für zahllose

Räume den Fond abgeben soll, der sach-

lichen Diskretion ermangeln?

Es ist ein Naturgesetz, daß die starke Kraft

sich immer unterordnet der höheren Not-

wendigkeit. Für das kunstgewerbliche Schaf-

fen war die Zweckmäßigkeit stets der er-

frischende Jungbrunnen. Wo dieser Halt ver-

loren ging, war Entartung die Folge. Wo das

Individuum sich seiner sozialen Verpflichtung

entledigte, irrte es taumelnd dem Abgrund

des Unzulänglichen zu.

Schließlich ist der Zweck nicht auch eine

Idee? Und warum sollte die unverfälschte

Materialisierung dieser Zweckidee etwas Un-

künstlerisches sein? Wo ist die ästhetische

Tabulatur, die dieser Ethik des kunstgewerb-

lichen Gestaltens einen niederen Rang zu-

weisen möchte? Geschieht es etwa nur da-

rum, weil hier die Idee eine soziale ist, weil

sie statt des Einzelwertes die gemeinschaft-

lichen Verhältnisse in ihrem Zusammenhang

offenbart? ''• westheim.

146