Das Haus Braki—München.

ER,CH ER,.ER

MÜNCHEN.

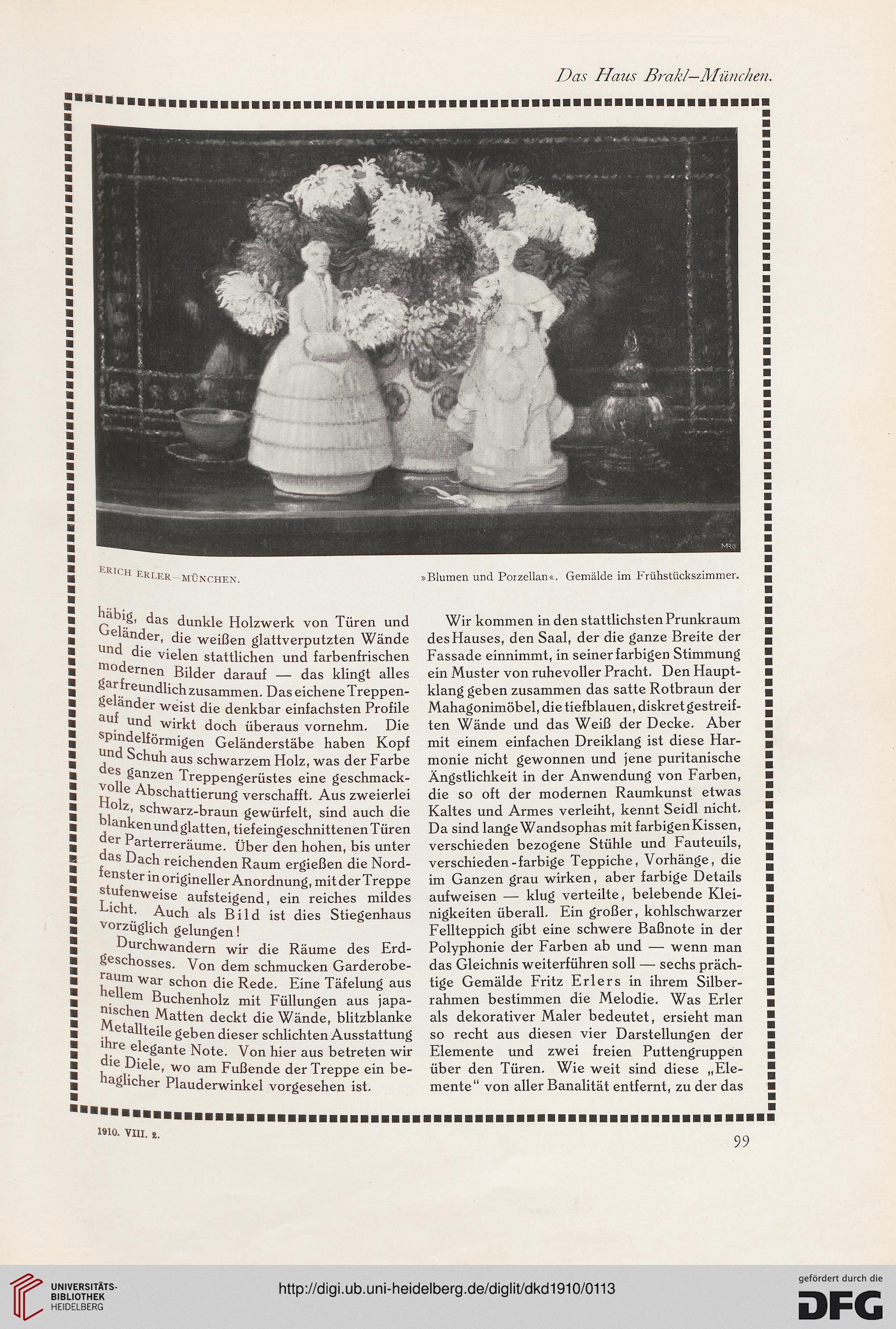

»Blumen und Porzellan«. Gemälde im Frühstückszimmer.

habig, das dunkle Holzwerk von Türen und

Geländer, die weißen glattverputzten Wände

und die vielen stattlichen und farbenfrischen

modernen Bilder darauf — das klingt alles

gar freundlich

zusammen. Das eichene Treppen-

geländer weist die denkbar einfachsten Profile

auf und wirkt doch überaus vornehm. Die

spindelförmigen Geländerstäbe haben Kopf

und Schuh aus schwarzem Holz, was der Farbe

des ganzen Treppengerüstes eine geschmack-

volle Abschattierung verschafft. Aus zweierlei

H°lz, schwarz-braun gewürfelt, sind auch die

blanken und glatten, tiefeingeschnittenen Türen

der Parterreräume. Über den hohen, bis unter

das Dach reichenden Raum ergießen die Nord-

fenster in origineller Anordnung, mit der Treppe

stufenweise aufsteigend, ein reiches mildes

Licht. Auch als Bild ist dies Stiegenhaus

vorzüglich gelungen!

Durchwandern wir die Räume des Erd-

geschosses. Von dem schmucken Garderobe-

raum war schon die Rede. Eine Täfelung aus

hellem Buchenholz mit Füllungen aus japa-

nischen Matten deckt die Wände, blitzblanke

Metallteile geben dieser schlichten Ausstattung

ihre elegante Note. Von hier aus betreten wir

die Diele, wo am Fußende der Treppe ein be-

haglicher Plauderwinkel vorgesehen ist.

Wir kommen in den stattlichsten Prunkraum

des Hauses, den Saal, der die ganze Breite der

Fassade einnimmt, in seiner farbigen Stimmung

ein Muster von ruhevoller Pracht. Den Haupt-

klang geben zusammen das satte Rotbraun der

Mahagonimöbel, die tiefblauen, diskret gestreif-

ten Wände und das Weiß der Decke. Aber

mit einem einfachen Dreiklang ist diese Har-

monie nicht gewonnen und jene puritanische

Ängstlichkeit in der Anwendung von Farben,

die so oft der modernen Raumkunst etwas

Kaltes und Armes verleiht, kennt Seidl nicht.

Da sind lange Wandsophas mit farbigenKissen,

verschieden bezogene Stühle und Fauteuils,

verschieden-farbige Teppiche, Vorhänge, die

im Ganzen grau wirken, aber farbige Details

aufweisen — klug verteilte, belebende Klei-

nigkeiten überall. Ein großer, kohlschwarzer

Fellteppich gibt eine schwere Baßnote in der

Polyphonie der Farben ab und — wenn man

das Gleichnis weiterführen soll — sechs präch-

tige Gemälde Fritz Erlers in ihrem Silber-

rahmen bestimmen die Melodie. Was Erler

als dekorativer Maler bedeutet, ersieht man

so recht aus diesen vier Darstellungen der

Elemente und zwei freien Puttengruppen

über den Türen. Wie weit sind diese „Ele-

mente" von aller Banalität entfernt, zu der das

i»io. VIII. t.

99

ER,CH ER,.ER

MÜNCHEN.

»Blumen und Porzellan«. Gemälde im Frühstückszimmer.

habig, das dunkle Holzwerk von Türen und

Geländer, die weißen glattverputzten Wände

und die vielen stattlichen und farbenfrischen

modernen Bilder darauf — das klingt alles

gar freundlich

zusammen. Das eichene Treppen-

geländer weist die denkbar einfachsten Profile

auf und wirkt doch überaus vornehm. Die

spindelförmigen Geländerstäbe haben Kopf

und Schuh aus schwarzem Holz, was der Farbe

des ganzen Treppengerüstes eine geschmack-

volle Abschattierung verschafft. Aus zweierlei

H°lz, schwarz-braun gewürfelt, sind auch die

blanken und glatten, tiefeingeschnittenen Türen

der Parterreräume. Über den hohen, bis unter

das Dach reichenden Raum ergießen die Nord-

fenster in origineller Anordnung, mit der Treppe

stufenweise aufsteigend, ein reiches mildes

Licht. Auch als Bild ist dies Stiegenhaus

vorzüglich gelungen!

Durchwandern wir die Räume des Erd-

geschosses. Von dem schmucken Garderobe-

raum war schon die Rede. Eine Täfelung aus

hellem Buchenholz mit Füllungen aus japa-

nischen Matten deckt die Wände, blitzblanke

Metallteile geben dieser schlichten Ausstattung

ihre elegante Note. Von hier aus betreten wir

die Diele, wo am Fußende der Treppe ein be-

haglicher Plauderwinkel vorgesehen ist.

Wir kommen in den stattlichsten Prunkraum

des Hauses, den Saal, der die ganze Breite der

Fassade einnimmt, in seiner farbigen Stimmung

ein Muster von ruhevoller Pracht. Den Haupt-

klang geben zusammen das satte Rotbraun der

Mahagonimöbel, die tiefblauen, diskret gestreif-

ten Wände und das Weiß der Decke. Aber

mit einem einfachen Dreiklang ist diese Har-

monie nicht gewonnen und jene puritanische

Ängstlichkeit in der Anwendung von Farben,

die so oft der modernen Raumkunst etwas

Kaltes und Armes verleiht, kennt Seidl nicht.

Da sind lange Wandsophas mit farbigenKissen,

verschieden bezogene Stühle und Fauteuils,

verschieden-farbige Teppiche, Vorhänge, die

im Ganzen grau wirken, aber farbige Details

aufweisen — klug verteilte, belebende Klei-

nigkeiten überall. Ein großer, kohlschwarzer

Fellteppich gibt eine schwere Baßnote in der

Polyphonie der Farben ab und — wenn man

das Gleichnis weiterführen soll — sechs präch-

tige Gemälde Fritz Erlers in ihrem Silber-

rahmen bestimmen die Melodie. Was Erler

als dekorativer Maler bedeutet, ersieht man

so recht aus diesen vier Darstellungen der

Elemente und zwei freien Puttengruppen

über den Türen. Wie weit sind diese „Ele-

mente" von aller Banalität entfernt, zu der das

i»io. VIII. t.

99