Dr. Emil Utitz—Prag:

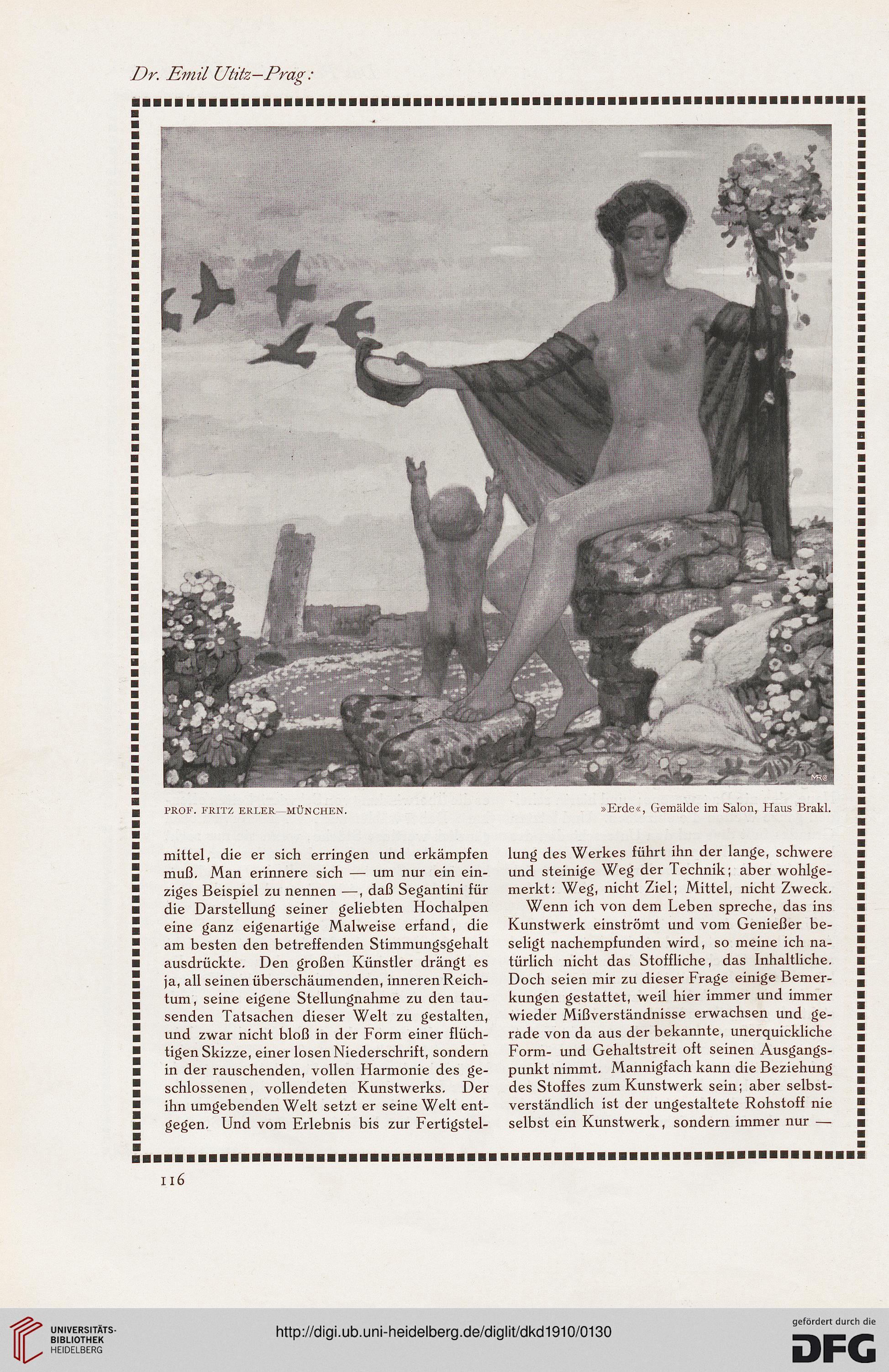

PROF. FRITZ ERLER-MÜNCHEN.

»Erde«, Gemälde im Salon, Haus Brakl.

mittel, die er sich erringen und erkämpfen

muß. Man erinnere sich — um nur ein ein-

ziges Beispiel zu nennen —, daß Segantini für

die Darstellung seiner geliebten Hochalpen

eine ganz eigenartige Malweise erfand, die

am besten den betreffenden Stimmungsgehalt

ausdrückte. Den großen Künstler drängt es

ja, all seinen überschäumenden, inneren Reich-

tum, seine eigene Stellungnahme zu den tau-

senden Tatsachen dieser Welt zu gestalten,

und zwar nicht bloß in der Form einer flüch-

tigen Skizze, einer losen Niederschrift, sondern

in der rauschenden, vollen Harmonie des ge-

schlossenen , vollendeten Kunstwerks. Der

ihn umgebenden Welt setzt er seine Welt ent-

gegen. Und vom Erlebnis bis zur Fertigstel-

lung des Werkes führt ihn der lange, schwere

und steinige Weg der Technik; aber wohlge-

merkt: Weg, nicht Ziel; Mittel, nicht Zweck.

Wenn ich von dem Leben spreche, das ins

Kunstwerk einströmt und vom Genießer be-

seligt nachempfunden wird, so meine ich na-

türlich nicht das Stoffliche, das Inhaltliche.

Doch seien mir zu dieser Frage einige Bemer-

kungen gestattet, weil hier immer und immer

wieder Mißverständnisse erwachsen und ge-

rade von da aus der bekannte, unerquickliche

Form- und Gehaltstreit oft seinen Ausgangs-

punkt nimmt. Mannigfach kann die Beziehung

des Stoffes zum Kunstwerk sein; aber selbst-

verständlich ist der ungestaltete Rohstoff nie

selbst ein Kunstwerk, sondern immer nur —

116

PROF. FRITZ ERLER-MÜNCHEN.

»Erde«, Gemälde im Salon, Haus Brakl.

mittel, die er sich erringen und erkämpfen

muß. Man erinnere sich — um nur ein ein-

ziges Beispiel zu nennen —, daß Segantini für

die Darstellung seiner geliebten Hochalpen

eine ganz eigenartige Malweise erfand, die

am besten den betreffenden Stimmungsgehalt

ausdrückte. Den großen Künstler drängt es

ja, all seinen überschäumenden, inneren Reich-

tum, seine eigene Stellungnahme zu den tau-

senden Tatsachen dieser Welt zu gestalten,

und zwar nicht bloß in der Form einer flüch-

tigen Skizze, einer losen Niederschrift, sondern

in der rauschenden, vollen Harmonie des ge-

schlossenen , vollendeten Kunstwerks. Der

ihn umgebenden Welt setzt er seine Welt ent-

gegen. Und vom Erlebnis bis zur Fertigstel-

lung des Werkes führt ihn der lange, schwere

und steinige Weg der Technik; aber wohlge-

merkt: Weg, nicht Ziel; Mittel, nicht Zweck.

Wenn ich von dem Leben spreche, das ins

Kunstwerk einströmt und vom Genießer be-

seligt nachempfunden wird, so meine ich na-

türlich nicht das Stoffliche, das Inhaltliche.

Doch seien mir zu dieser Frage einige Bemer-

kungen gestattet, weil hier immer und immer

wieder Mißverständnisse erwachsen und ge-

rade von da aus der bekannte, unerquickliche

Form- und Gehaltstreit oft seinen Ausgangs-

punkt nimmt. Mannigfach kann die Beziehung

des Stoffes zum Kunstwerk sein; aber selbst-

verständlich ist der ungestaltete Rohstoff nie

selbst ein Kunstwerk, sondern immer nur —

116