Natur und Kunst.

Mll.LY STKGEU - liKKI.IN.

»WF.IBL. AKT«. BRONZE.

der Raum, dem das

frühe Kunstwollen

der Menschheit das

Einzelding entris-

sen hatte, wird

mit in den Bereich

der Darstellung

hineingezogen. Da-

mit vollzieht sich

naturgemäß eine

immer größere An-

näherung des Dar-

gestellten an das

Objekt, dessen

Sichtbarkeit, imEr-

lebnis des Künst-

lers als Ausdrucks-

wert empfunden,

die produktive Tä-

tigkeit auslöst: das

Ziel bleibt aber, in

der Darstellung

dieser Sichtbar-

keit, das Lebens-

gefühl gesteigert

auszudrücken, das

der Anblick der

Dinge ringsum, der

organisch-lebendi-

gen Form in der

Seele des Künst-

in ihm erweckt hat. Anfangs —

man kann es in der Entwicklung

der italienischen Kunst ziemlich

deutlich verfolgen — dominiert

noch die Abstraktion des Ge-

setzes: das Kunstwollen findet

seine Befriedigung nur innerhalb

jenerbestimmten, streng und starr

herrschenden Formen, die man

in Verkennung der Tatsachen

nicht aus einem bestimmt gerich-

teten Wollen, sondern aus einem

primitiven Nichtkönnen herge-

leitet hat. Erst allmählich wächst,

mit dem veränderten Lebensge-

fühl der Menschheit, mehr und

mehr das Erlebenkönnen der

freien organischen Form; die Ab-

straktion des Formgesetzes wan-

delt sich in ein Herauslösen der

der Sichtbarkeit innewohnenden

immanenten Gesetzmäßigkeit:

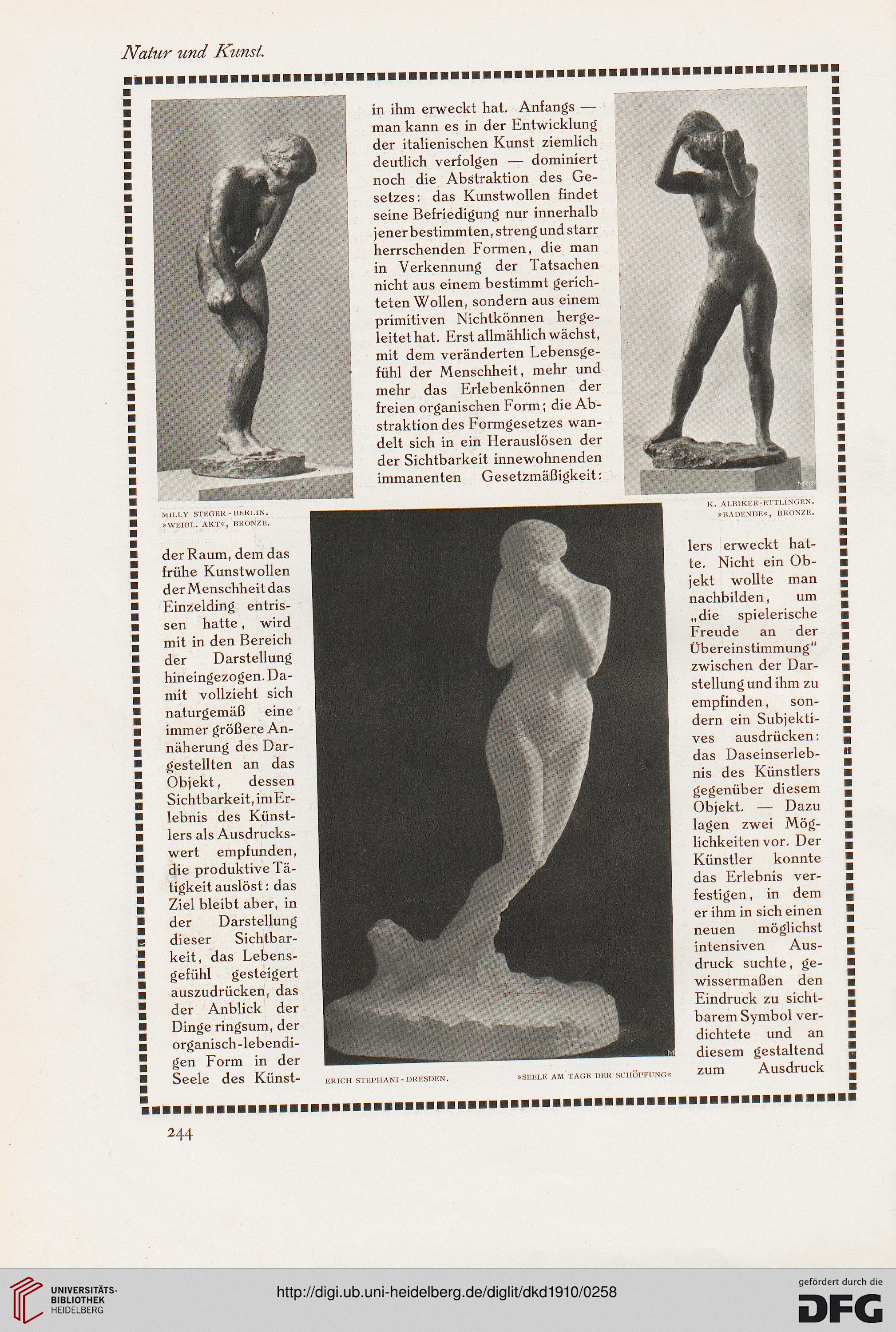

ER [< II s I BPHANI- DRESDEN.

»SEELE AM TAGE DER Sl HUPFIINO«

. ALBIKBR7E7TLINGBN.

»BADENDE«, BRONZE.

lers erweckt hat-

te. Nicht ein Ob-

jekt wollte man

nachbilden, um

„die spielerische

Freude an der

Übereinstimmung"

zwischen der Dar-

stellung und ihm zu

empfinden, son-

dern ein Subjekti-

ves ausdrücken:

das Daseinserleb-

nis des Künstlers

gegenüber diesem

Objekt. — Dazu

lagen zwei Mög-

lichkeiten vor. Der

Künstler konnte

das Erlebnis ver-

festigen , in dem

er ihm in sich einen

neuen möglichst

intensiven Aus-

druck suchte, ge-

wissermaßen den

Eindruck zu sicht-

barem Symbol ver-

dichtete und an

diesem gestaltend

zum Ausdruck

244

Mll.LY STKGEU - liKKI.IN.

»WF.IBL. AKT«. BRONZE.

der Raum, dem das

frühe Kunstwollen

der Menschheit das

Einzelding entris-

sen hatte, wird

mit in den Bereich

der Darstellung

hineingezogen. Da-

mit vollzieht sich

naturgemäß eine

immer größere An-

näherung des Dar-

gestellten an das

Objekt, dessen

Sichtbarkeit, imEr-

lebnis des Künst-

lers als Ausdrucks-

wert empfunden,

die produktive Tä-

tigkeit auslöst: das

Ziel bleibt aber, in

der Darstellung

dieser Sichtbar-

keit, das Lebens-

gefühl gesteigert

auszudrücken, das

der Anblick der

Dinge ringsum, der

organisch-lebendi-

gen Form in der

Seele des Künst-

in ihm erweckt hat. Anfangs —

man kann es in der Entwicklung

der italienischen Kunst ziemlich

deutlich verfolgen — dominiert

noch die Abstraktion des Ge-

setzes: das Kunstwollen findet

seine Befriedigung nur innerhalb

jenerbestimmten, streng und starr

herrschenden Formen, die man

in Verkennung der Tatsachen

nicht aus einem bestimmt gerich-

teten Wollen, sondern aus einem

primitiven Nichtkönnen herge-

leitet hat. Erst allmählich wächst,

mit dem veränderten Lebensge-

fühl der Menschheit, mehr und

mehr das Erlebenkönnen der

freien organischen Form; die Ab-

straktion des Formgesetzes wan-

delt sich in ein Herauslösen der

der Sichtbarkeit innewohnenden

immanenten Gesetzmäßigkeit:

ER [< II s I BPHANI- DRESDEN.

»SEELE AM TAGE DER Sl HUPFIINO«

. ALBIKBR7E7TLINGBN.

»BADENDE«, BRONZE.

lers erweckt hat-

te. Nicht ein Ob-

jekt wollte man

nachbilden, um

„die spielerische

Freude an der

Übereinstimmung"

zwischen der Dar-

stellung und ihm zu

empfinden, son-

dern ein Subjekti-

ves ausdrücken:

das Daseinserleb-

nis des Künstlers

gegenüber diesem

Objekt. — Dazu

lagen zwei Mög-

lichkeiten vor. Der

Künstler konnte

das Erlebnis ver-

festigen , in dem

er ihm in sich einen

neuen möglichst

intensiven Aus-

druck suchte, ge-

wissermaßen den

Eindruck zu sicht-

barem Symbol ver-

dichtete und an

diesem gestaltend

zum Ausdruck

244