Wilhelm Michel—München:

Herzen verachtet. Viel zu lange ist dem mo-

dernen Künstler die Lehre von der Bedeu-

tungslosigkeit des Gegenstandes gepredigt

worden. Der Erfolg ist eine allgemeine Ab-

neigung gegen die Beachtung des Gegenständ-

lichen. Es scheint, die Künstler halten es

unter ihrer Würde, einen Vorgang sachlich in

seiner äußeren Geberde zu schildern, denn

das ist ja „Novelle", das ist „Literatur". Sie

bedenken nicht, daß

diese „Schimpfwor-

te" allerhöchstens

für den Maler in Be-

tracht kommen, daß

der Illustrator ganz

andere Pflichten und

Ziele hat als Maler

und Bildhauer. —

Auch in der Lite-

ratur galt es ja

lange für unfein, sich

mit dem unedlen

Rohstoffe, den Tat-

sachen, den Bege-

benheiten,allzu enge

einzulassen. Nach-

dem man gerade ein-

gesehen hatte, daß

die bloße exakte

Beschreibung noch

keine künstlerische

Wirkung zu liefern

vermag, überließ

man sich einem wahl-

losen Horror vor den

äußeren Daten über-

haupt. Man verlor

das künstlerische

Verhältnis zu ihnen,

man verlor schließ-

lich sogar die Mit-

tel zu ihrer Darstel-

lung. Man begnüg-

te sich, den Duft

und den Dampf der

Ereignisse zu geben.

Es war das Zeitalter

der Stimmungsdich-

tung. Und heute

noch gibt es Erzäh-

ler, die unter dem

Einflüsse dieser ver-

kehrten Anschauun-

gen stehen. Sie ge-

ben nur entlegene

Abstraktionen, aus

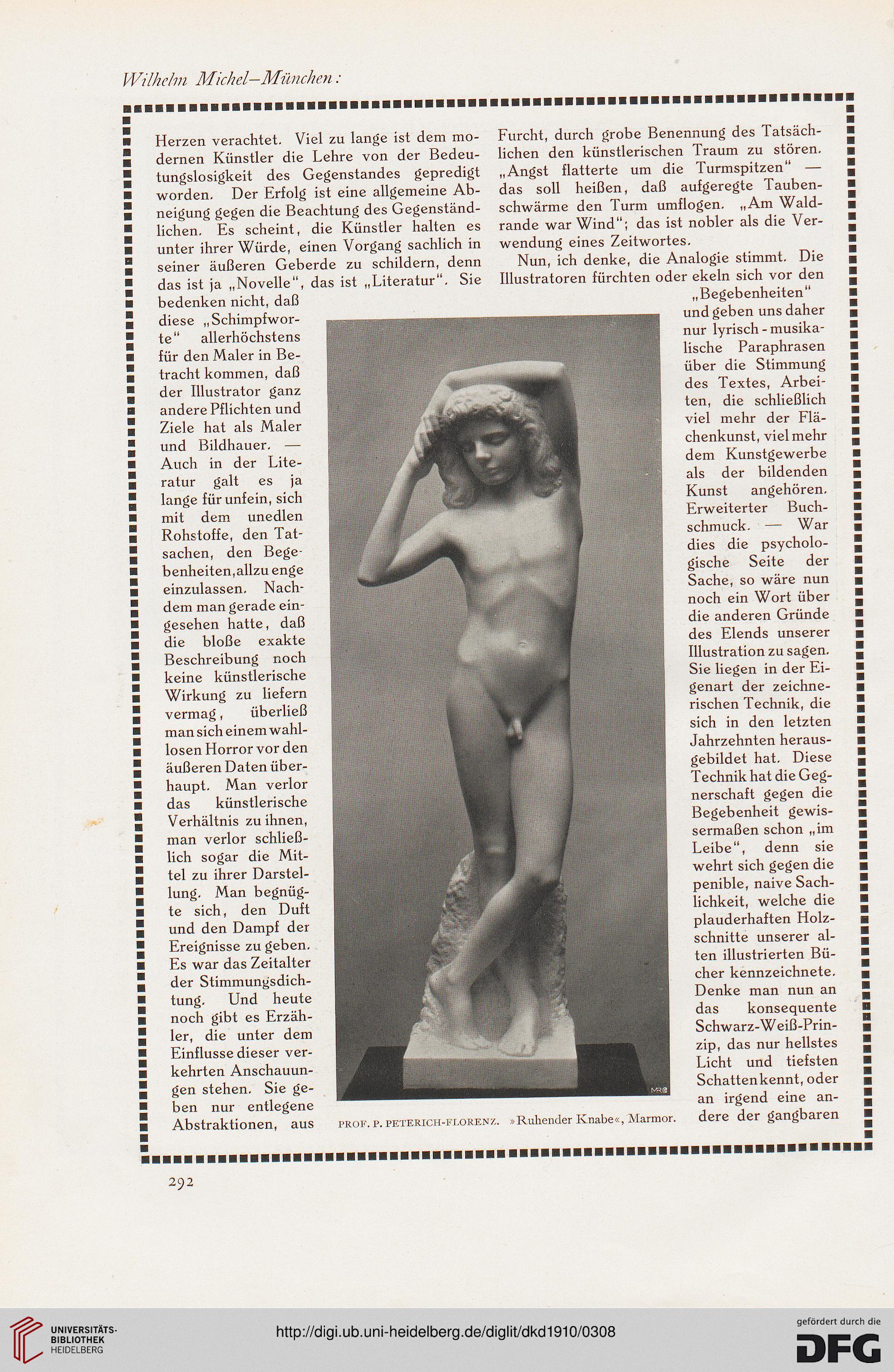

PROF. p. PETERICH-I'I.OREN/,. »Ruhender Knabe«, Marmor.

Furcht, durch grobe Benennung des Tatsäch-

lichen den künstlerischen Traum zu stören.

„Angst flatterte um die Turmspitzen" —

das soll heißen, daß aufgeregte Tauben-

schwärme den Turm umflogen. „Am Wald-

rande war Wind"; das ist nobler als die Ver-

wendung eines Zeitwortes.

Nun, ich denke, die Analogie stimmt. Die

Illustratoren fürchten oder ekeln sich vor den

„Begebenheiten"

und geben uns daher

nur lyrisch - musika-

lische Paraphrasen

über die Stimmung

des Textes, Arbei-

ten, die schließlich

viel mehr der Flä-

chenkunst, vielmehr

dem Kunstgewerbe

als der bildenden

Kunst angehören.

Erweiterter Buch-

schmuck. — War

dies die psycholo-

gische Seite der

Sache, so wäre nun

noch ein Wort über

die anderen Gründe

des Elends unserer

Illustration zu sagen.

Sie liegen in der Ei-

genart der zeichne-

rischen Technik, die

sich in den letzten

Jahrzehnten heraus-

gebildet hat. Diese

Technik hat die Geg-

nerschaft gegen die

Begebenheit gewis-

sermaßen schon „im

Leibe", denn sie

wehrt sich gegen die

penible, naive Sach-

lichkeit, welche die

plauderhaften Holz-

schnitte unserer al-

ten illustrierten Bü-

cher kennzeichnete.

Denke man nun an

das konsequente

Schwarz-Weiß-Prin-

zip, das nur hellstes

Licht und tiefsten

Schattenkennt, oder

an irgend eine an-

dere der gangbaren

292

Herzen verachtet. Viel zu lange ist dem mo-

dernen Künstler die Lehre von der Bedeu-

tungslosigkeit des Gegenstandes gepredigt

worden. Der Erfolg ist eine allgemeine Ab-

neigung gegen die Beachtung des Gegenständ-

lichen. Es scheint, die Künstler halten es

unter ihrer Würde, einen Vorgang sachlich in

seiner äußeren Geberde zu schildern, denn

das ist ja „Novelle", das ist „Literatur". Sie

bedenken nicht, daß

diese „Schimpfwor-

te" allerhöchstens

für den Maler in Be-

tracht kommen, daß

der Illustrator ganz

andere Pflichten und

Ziele hat als Maler

und Bildhauer. —

Auch in der Lite-

ratur galt es ja

lange für unfein, sich

mit dem unedlen

Rohstoffe, den Tat-

sachen, den Bege-

benheiten,allzu enge

einzulassen. Nach-

dem man gerade ein-

gesehen hatte, daß

die bloße exakte

Beschreibung noch

keine künstlerische

Wirkung zu liefern

vermag, überließ

man sich einem wahl-

losen Horror vor den

äußeren Daten über-

haupt. Man verlor

das künstlerische

Verhältnis zu ihnen,

man verlor schließ-

lich sogar die Mit-

tel zu ihrer Darstel-

lung. Man begnüg-

te sich, den Duft

und den Dampf der

Ereignisse zu geben.

Es war das Zeitalter

der Stimmungsdich-

tung. Und heute

noch gibt es Erzäh-

ler, die unter dem

Einflüsse dieser ver-

kehrten Anschauun-

gen stehen. Sie ge-

ben nur entlegene

Abstraktionen, aus

PROF. p. PETERICH-I'I.OREN/,. »Ruhender Knabe«, Marmor.

Furcht, durch grobe Benennung des Tatsäch-

lichen den künstlerischen Traum zu stören.

„Angst flatterte um die Turmspitzen" —

das soll heißen, daß aufgeregte Tauben-

schwärme den Turm umflogen. „Am Wald-

rande war Wind"; das ist nobler als die Ver-

wendung eines Zeitwortes.

Nun, ich denke, die Analogie stimmt. Die

Illustratoren fürchten oder ekeln sich vor den

„Begebenheiten"

und geben uns daher

nur lyrisch - musika-

lische Paraphrasen

über die Stimmung

des Textes, Arbei-

ten, die schließlich

viel mehr der Flä-

chenkunst, vielmehr

dem Kunstgewerbe

als der bildenden

Kunst angehören.

Erweiterter Buch-

schmuck. — War

dies die psycholo-

gische Seite der

Sache, so wäre nun

noch ein Wort über

die anderen Gründe

des Elends unserer

Illustration zu sagen.

Sie liegen in der Ei-

genart der zeichne-

rischen Technik, die

sich in den letzten

Jahrzehnten heraus-

gebildet hat. Diese

Technik hat die Geg-

nerschaft gegen die

Begebenheit gewis-

sermaßen schon „im

Leibe", denn sie

wehrt sich gegen die

penible, naive Sach-

lichkeit, welche die

plauderhaften Holz-

schnitte unserer al-

ten illustrierten Bü-

cher kennzeichnete.

Denke man nun an

das konsequente

Schwarz-Weiß-Prin-

zip, das nur hellstes

Licht und tiefsten

Schattenkennt, oder

an irgend eine an-

dere der gangbaren

292