Max Fleischer, der Forscher und Künstler.

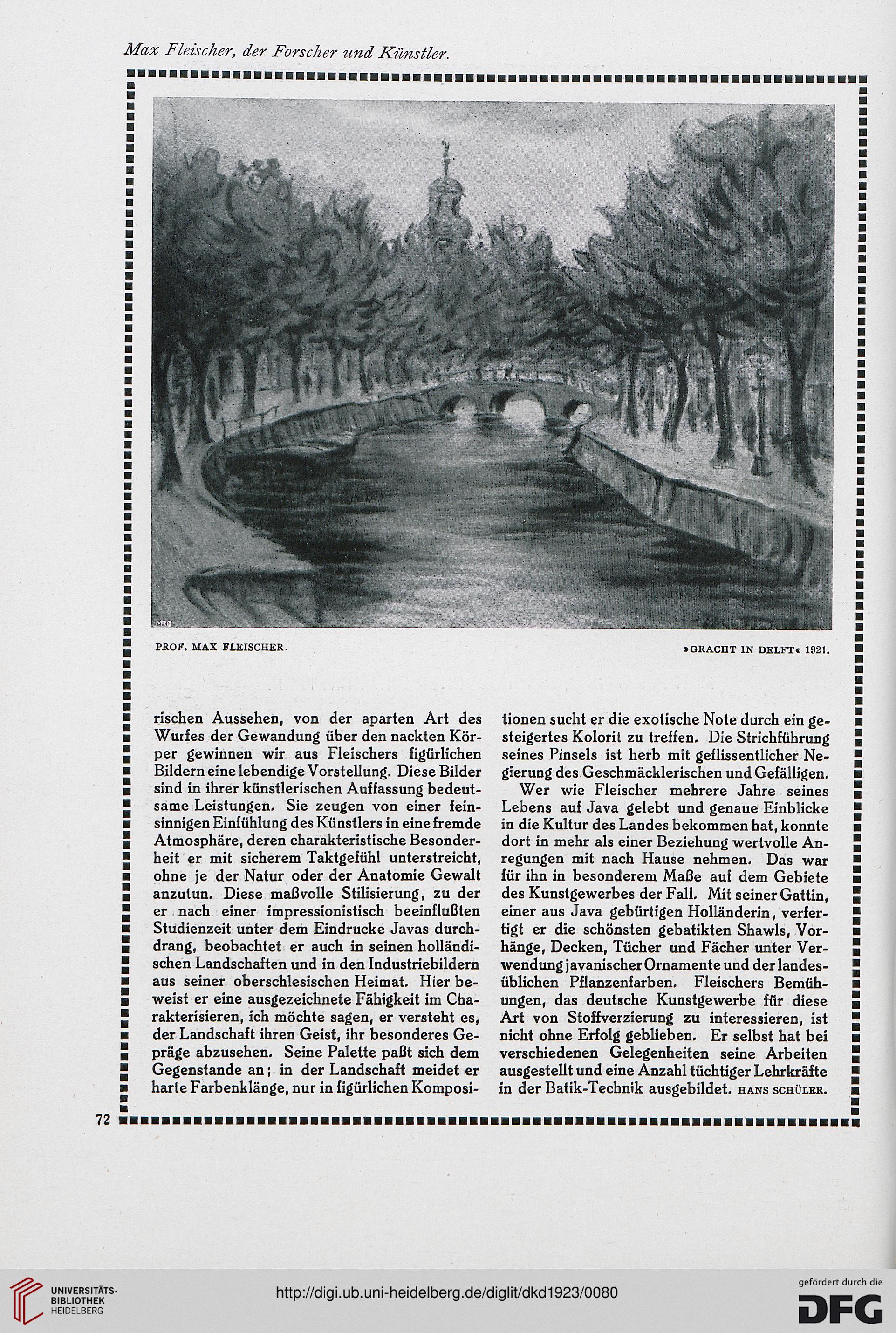

prok. max fleischer

»gracht in delft« 1921.

rischen Aussehen, von der aparten Art des

Wuifes der Gewandung über den nackten Kör-

per gewinnen wir aus Fleischers figürlichen

Bildern eine lebendige Vorstellung. Diese Bilder

sind in ihrer künstlerischen Auffassung bedeut-

same Leistungen. Sie zeugen von einer fein-

sinnigen Einfühlung des Künstlers in eine fremde

Atmosphäre, deren charakteristische Besonder-

heit er mit sicherem Taktgefühl unterstreicht,

ohne je der Natur oder der Anatomie Gewalt

anzutun. Diese maßvolle Stilisierung, zu der

er nach einer impressionistisch beeinflußten

Studienzeit unter dem Eindrucke Javas durch-

drang, beobachtet er auch in seinen holländi-

schen Landschaften und in den Industriebildern

aus seiner oberschlesischen Heimat. Hier be-

weist er eine ausgezeichnete Fähigkeit im Cha-

rakterisieren, ich möchte sagen, er versteht es,

der Landschaft ihren Geist, ihr besonderes Ge-

präge abzusehen. Seine Palette paßt sich dem

Gegenstande an; in der Landschaft meidet er

harle Farbenklänge, nur in figürlichen Komposi-

tionen sucht er die exotische Note durch ein ge-

steigertes Kolorit zu treffen. Die Strichführung

seines Pinsels ist herb mit geflissentlicher Ne-

gierung des Geschmäcklerischen und Gefälligen.

Wer wie Fleischer mehrere Jahre seines

Lebens auf Java gelebt und genaue Einblicke

in die Kultur des Landes bekommen hat, konnte

dort in mehr als einer Beziehung werlvolle An-

regungen mit nach Hause nehmen. Das war

für ihn in besonderem Maße auf dem Gebiete

des Kunstgewerbes der Fall. Mit seiner Gattin,

einer aus Java gebürligen Holländerin, verfer-

tigt er die schönsten gebatikten Shawls, Vor-

hänge, Decken, Tücher und Fächer unter Ver-

wendungjavanischer Ornamente und der landes-

üblichen Pflanzenfarben. Fleischers Bemüh-

ungen, das deutsche Kunstgewerbe für diese

Art von Stoff Verzierung zu interessieren, ist

nicht ohne Erfolg geblieben. Er selbst hat bei

verschiedenen Gelegenheiten seine Arbeiten

ausgestellt und eine Anzahl tüchtiger Lehrkräfte

in der Batik-Technik ausgebildet, hans schüler.

prok. max fleischer

»gracht in delft« 1921.

rischen Aussehen, von der aparten Art des

Wuifes der Gewandung über den nackten Kör-

per gewinnen wir aus Fleischers figürlichen

Bildern eine lebendige Vorstellung. Diese Bilder

sind in ihrer künstlerischen Auffassung bedeut-

same Leistungen. Sie zeugen von einer fein-

sinnigen Einfühlung des Künstlers in eine fremde

Atmosphäre, deren charakteristische Besonder-

heit er mit sicherem Taktgefühl unterstreicht,

ohne je der Natur oder der Anatomie Gewalt

anzutun. Diese maßvolle Stilisierung, zu der

er nach einer impressionistisch beeinflußten

Studienzeit unter dem Eindrucke Javas durch-

drang, beobachtet er auch in seinen holländi-

schen Landschaften und in den Industriebildern

aus seiner oberschlesischen Heimat. Hier be-

weist er eine ausgezeichnete Fähigkeit im Cha-

rakterisieren, ich möchte sagen, er versteht es,

der Landschaft ihren Geist, ihr besonderes Ge-

präge abzusehen. Seine Palette paßt sich dem

Gegenstande an; in der Landschaft meidet er

harle Farbenklänge, nur in figürlichen Komposi-

tionen sucht er die exotische Note durch ein ge-

steigertes Kolorit zu treffen. Die Strichführung

seines Pinsels ist herb mit geflissentlicher Ne-

gierung des Geschmäcklerischen und Gefälligen.

Wer wie Fleischer mehrere Jahre seines

Lebens auf Java gelebt und genaue Einblicke

in die Kultur des Landes bekommen hat, konnte

dort in mehr als einer Beziehung werlvolle An-

regungen mit nach Hause nehmen. Das war

für ihn in besonderem Maße auf dem Gebiete

des Kunstgewerbes der Fall. Mit seiner Gattin,

einer aus Java gebürligen Holländerin, verfer-

tigt er die schönsten gebatikten Shawls, Vor-

hänge, Decken, Tücher und Fächer unter Ver-

wendungjavanischer Ornamente und der landes-

üblichen Pflanzenfarben. Fleischers Bemüh-

ungen, das deutsche Kunstgewerbe für diese

Art von Stoff Verzierung zu interessieren, ist

nicht ohne Erfolg geblieben. Er selbst hat bei

verschiedenen Gelegenheiten seine Arbeiten

ausgestellt und eine Anzahl tüchtiger Lehrkräfte

in der Batik-Technik ausgebildet, hans schüler.