Ein deutscher Kunstkritiker des ig. Jahrhunderts.

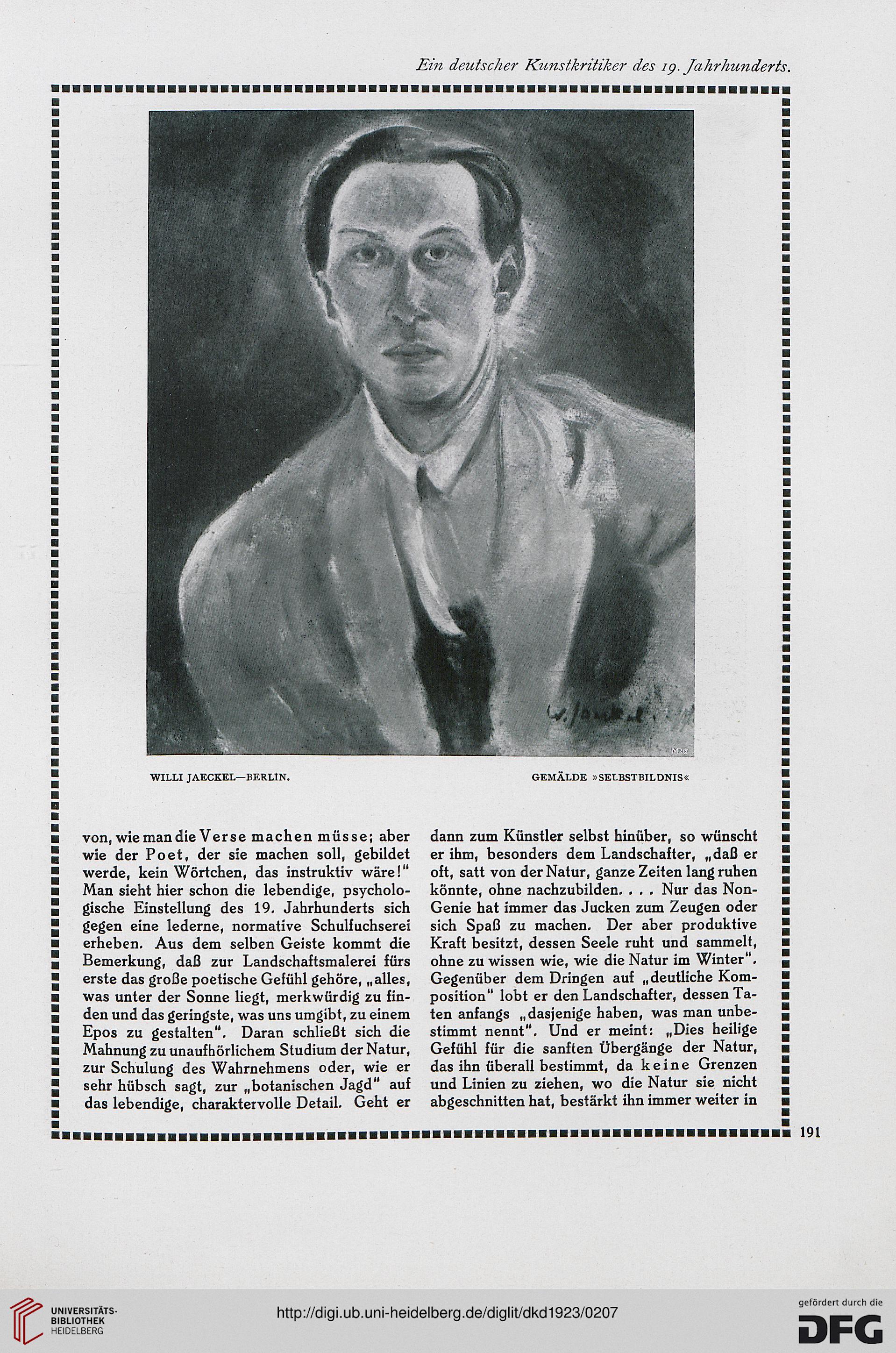

WILLI JAECKEL—BERLIN.

GEMÄLDE »SELBSTBILDNIS«

von, wie man die Verse machen müsse; aber

wie der Poet, der sie machen soll, gebildet

werde, kein Wörtchen, das instruktiv wäre!"

Man sieht hier schon die lebendige, psycholo-

gische Einstellung des 19. Jahrhunderts sich

gegen eine lederne, normative Schulfuchserei

erheben. Aus dem selben Geiste kommt die

Bemerkung, daß zur Landschaftsmalerei fürs

erste das große poetische Gefühl gehöre, „alles,

was unter der Sonne liegt, merkwürdig zu fin-

den und das geringste, was uns umgibt, zu einem

Epos zu gestalten". Daran schließt sich die

Mahnung zu unaufhörlichem Studium der Natur,

zur Schulung des Wahrnehmens oder, wie er

sehr hübsch sagt, zur „botanischen Jagd" auf

das lebendige, charaktervolle Detail. Geht er

dann zum Künstler selbst hinüber, so wünscht

er ihm, besonders dem Landschafter, „daß er

oft, satt von der Natur, ganze Zeiten lang ruhen

könnte, ohne nachzubilden. . . . Nur das Non-

Genie hat immer das Jucken zum Zeugen oder

sich Spaß zu machen. Der aber produktive

Kraft besitzt, dessen Seele ruht und sammelt,

ohne zu wissen wie, wie die Natur im Winter".

Gegenüber dem Dringen auf „deutliche Kom-

position" lobt er den Landschafter, dessen Ta-

ten anfangs „dasjenige haben, was man unbe-

stimmt nennt". Und er meint: „Dies heilige

Gefühl für die sanften Übergänge der Natur,

das ihn überall bestimmt, da keine Grenzen

und Linien zu ziehen, wo die Natur sie nicht

abgeschnitten hat, bestärkt ihn immer weiter in

WILLI JAECKEL—BERLIN.

GEMÄLDE »SELBSTBILDNIS«

von, wie man die Verse machen müsse; aber

wie der Poet, der sie machen soll, gebildet

werde, kein Wörtchen, das instruktiv wäre!"

Man sieht hier schon die lebendige, psycholo-

gische Einstellung des 19. Jahrhunderts sich

gegen eine lederne, normative Schulfuchserei

erheben. Aus dem selben Geiste kommt die

Bemerkung, daß zur Landschaftsmalerei fürs

erste das große poetische Gefühl gehöre, „alles,

was unter der Sonne liegt, merkwürdig zu fin-

den und das geringste, was uns umgibt, zu einem

Epos zu gestalten". Daran schließt sich die

Mahnung zu unaufhörlichem Studium der Natur,

zur Schulung des Wahrnehmens oder, wie er

sehr hübsch sagt, zur „botanischen Jagd" auf

das lebendige, charaktervolle Detail. Geht er

dann zum Künstler selbst hinüber, so wünscht

er ihm, besonders dem Landschafter, „daß er

oft, satt von der Natur, ganze Zeiten lang ruhen

könnte, ohne nachzubilden. . . . Nur das Non-

Genie hat immer das Jucken zum Zeugen oder

sich Spaß zu machen. Der aber produktive

Kraft besitzt, dessen Seele ruht und sammelt,

ohne zu wissen wie, wie die Natur im Winter".

Gegenüber dem Dringen auf „deutliche Kom-

position" lobt er den Landschafter, dessen Ta-

ten anfangs „dasjenige haben, was man unbe-

stimmt nennt". Und er meint: „Dies heilige

Gefühl für die sanften Übergänge der Natur,

das ihn überall bestimmt, da keine Grenzen

und Linien zu ziehen, wo die Natur sie nicht

abgeschnitten hat, bestärkt ihn immer weiter in