Rittergut Heitlingen

Es gilt als das kleinste Rittergut der Fürstentü-

mer, das erst im frühen 20.Jh. wieder zu

Würden gekommene Rittergut Heitlingen (Vor

den Höfen 40). 1870 aufgrund des Verkaufs

seiner Stimme dieser Eigenschaft enthoben,

genießt es durch Neuankauf einer Stimme seit

1912 erneut den Ruf eines Rittergutes im

Fürstentum Calenberg.

Das Gut derer von Hetlage, später von Limburg

genannt, durchlief eine wechselhafte und bau-

lich recht ungenau fassbare Geschichte, bevor

es um 1590/1600 durch Kauf in den Besitz des

Wunstorfer Vogtes von Holle gelangte: Er ließ

östlich des heutigen Gutshofes ein kleines

Lustschloss, vermutlich einen Gartenpavillon,

erbauen und mit einem Wassergraben umzie-

hen, der als markantes, aber verlandetes

Viereck mit kräftiger, inselartiger Erhöhung in

seiner Mitte erhalten blieb - es ist das älteste

gartengestalterische Zeugnis Gut Heitlingens.

Heitlingen, Gutspark Heitlingen, Rosengarten, Entwurf Gartenarchitekt W. Hübotter (Archiv der Familie Hübotter)

Um 1750 wird das überkommene Gutshaus

nördlich einer Grünfläche errichtet worden sein,

deren Abmessungen im noch heute erhaltenen,

wasserführenden Grabensystem abzulesen

sind: Nach seiner Darstellung in der Kurhanno-

verschen Landesaufnahme 1781 zu folgern,

umzog dieses damals ein annähernd rechteckig

zugeschnittenes Gartenland, wobei es auch

den sog. Weißen Teich im Westen und den von

Holieschen Ringgraben im Osten mit einbezog.

Die Anlage erschloss von Süden aus eine von

Eichen begleitete Lindenallee, deren westliche

Baumreihung heute als Gutsabgrenzung fun-

giert. Nach 1920 soll das Gut beträchtliche

Erweiterungen und Umgestaltungen erfahren

haben, denen neben dem vergrößerten

Parkbereich auch die Bauten eines Gärtner-

hauses und der stark baufälligen Gärtnerei,

einem Giebelbau zwischen Gewächshausflü-

geln aus Eisen und Glas, nördlich der Straße

zuzurechnen sind. Gleichzeitig wurden eine

zwischenzeitlich niedergebrannte Feldscheune

errichtet, der barocke Kernbau umgestaltet und

der vorgelagerte Wirtschaftshof um Ställe und

Schuppen ergänzt, von denen sich nur noch

einige Teile erhalten konnten:

Das zweigeschossige Wohnhaus präsentiert

sich heute als ein breit lagernder Bau, dessen

zweigeschossiges Mittelkompartiment unter

Walmdach die Seitenflügel in der Höhe deutlich

übertrifft. Erst nach 1912 wurde der bündig

abgezimmerte Fachwerktrakt des 18.Jh. durch

den Anbau der zwei Seitenflügel zu einer

schlossartigen Anlage erweitert, die sich über

zwei Freitreppen zum Ehrenhof mit Rasenrund

bzw. zur rückseitigen Parkanlage öffnet. Um

eine optische Angleichung der verschiedenen

Bauteile zu erzielen, erhielt das verlängerte

Gutshaus eine allseitige Holzverschalung vor-

gelegt, wie sie an Herrenhäusern des frühen

19.Jh. dieser Region häufiger anzutreffen ist.

Sie bildet noch heute den Hintergrundprospekt

des zwischenzeitlich weitgehend übergrünten

Vorplatzes, dessen östliche Seite einer der einst

zwei gegenüberliegenden, lang gestreckten

Stalltrakte der zwanziger Jahre flankiert, nach-

dem die westliche Randbebauung in der

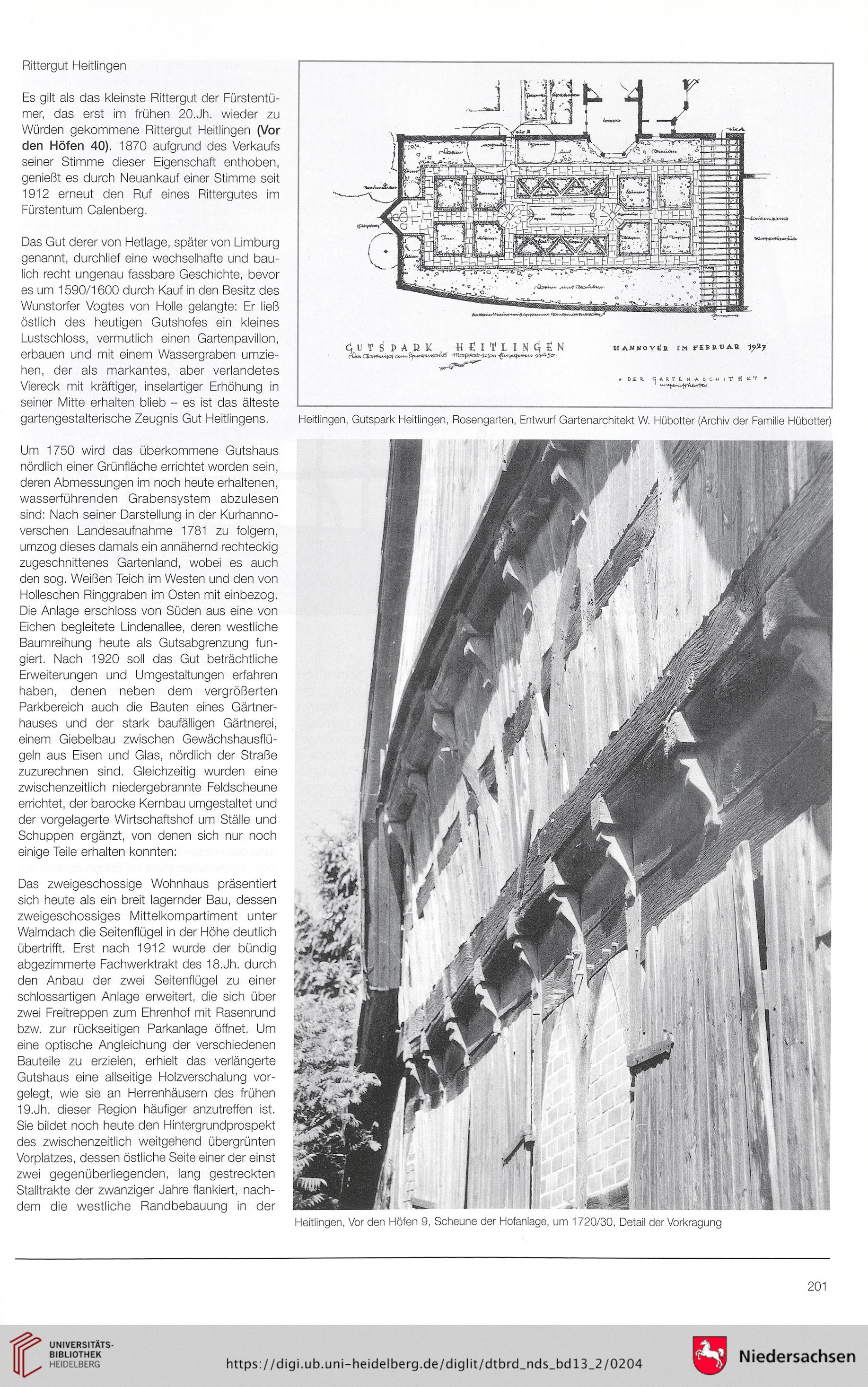

Heitlingen, Vor den Höfen 9, Scheune der Hofanlage, um 1720/30, Detail der Vorkragung

201

Es gilt als das kleinste Rittergut der Fürstentü-

mer, das erst im frühen 20.Jh. wieder zu

Würden gekommene Rittergut Heitlingen (Vor

den Höfen 40). 1870 aufgrund des Verkaufs

seiner Stimme dieser Eigenschaft enthoben,

genießt es durch Neuankauf einer Stimme seit

1912 erneut den Ruf eines Rittergutes im

Fürstentum Calenberg.

Das Gut derer von Hetlage, später von Limburg

genannt, durchlief eine wechselhafte und bau-

lich recht ungenau fassbare Geschichte, bevor

es um 1590/1600 durch Kauf in den Besitz des

Wunstorfer Vogtes von Holle gelangte: Er ließ

östlich des heutigen Gutshofes ein kleines

Lustschloss, vermutlich einen Gartenpavillon,

erbauen und mit einem Wassergraben umzie-

hen, der als markantes, aber verlandetes

Viereck mit kräftiger, inselartiger Erhöhung in

seiner Mitte erhalten blieb - es ist das älteste

gartengestalterische Zeugnis Gut Heitlingens.

Heitlingen, Gutspark Heitlingen, Rosengarten, Entwurf Gartenarchitekt W. Hübotter (Archiv der Familie Hübotter)

Um 1750 wird das überkommene Gutshaus

nördlich einer Grünfläche errichtet worden sein,

deren Abmessungen im noch heute erhaltenen,

wasserführenden Grabensystem abzulesen

sind: Nach seiner Darstellung in der Kurhanno-

verschen Landesaufnahme 1781 zu folgern,

umzog dieses damals ein annähernd rechteckig

zugeschnittenes Gartenland, wobei es auch

den sog. Weißen Teich im Westen und den von

Holieschen Ringgraben im Osten mit einbezog.

Die Anlage erschloss von Süden aus eine von

Eichen begleitete Lindenallee, deren westliche

Baumreihung heute als Gutsabgrenzung fun-

giert. Nach 1920 soll das Gut beträchtliche

Erweiterungen und Umgestaltungen erfahren

haben, denen neben dem vergrößerten

Parkbereich auch die Bauten eines Gärtner-

hauses und der stark baufälligen Gärtnerei,

einem Giebelbau zwischen Gewächshausflü-

geln aus Eisen und Glas, nördlich der Straße

zuzurechnen sind. Gleichzeitig wurden eine

zwischenzeitlich niedergebrannte Feldscheune

errichtet, der barocke Kernbau umgestaltet und

der vorgelagerte Wirtschaftshof um Ställe und

Schuppen ergänzt, von denen sich nur noch

einige Teile erhalten konnten:

Das zweigeschossige Wohnhaus präsentiert

sich heute als ein breit lagernder Bau, dessen

zweigeschossiges Mittelkompartiment unter

Walmdach die Seitenflügel in der Höhe deutlich

übertrifft. Erst nach 1912 wurde der bündig

abgezimmerte Fachwerktrakt des 18.Jh. durch

den Anbau der zwei Seitenflügel zu einer

schlossartigen Anlage erweitert, die sich über

zwei Freitreppen zum Ehrenhof mit Rasenrund

bzw. zur rückseitigen Parkanlage öffnet. Um

eine optische Angleichung der verschiedenen

Bauteile zu erzielen, erhielt das verlängerte

Gutshaus eine allseitige Holzverschalung vor-

gelegt, wie sie an Herrenhäusern des frühen

19.Jh. dieser Region häufiger anzutreffen ist.

Sie bildet noch heute den Hintergrundprospekt

des zwischenzeitlich weitgehend übergrünten

Vorplatzes, dessen östliche Seite einer der einst

zwei gegenüberliegenden, lang gestreckten

Stalltrakte der zwanziger Jahre flankiert, nach-

dem die westliche Randbebauung in der

Heitlingen, Vor den Höfen 9, Scheune der Hofanlage, um 1720/30, Detail der Vorkragung

201