Norden vergrößerten. Erst ab 1970 entstand

die Gartenstadt Lohne als geschlossene Wohn-

siedlung abseits der Ortslage „auf der grünen

Wiese”.

Gut Lohne und Ziegelei Lohne

Das Rittergut im Südwesten Neuwarmbüchens

gilt heute als das Gut Lohne, obgleich die

Geschichte zwei Gutshöfe gleichen Namens

und Ursprungs kennt. Im Hochmittelalter ge-

hörte Lohne zum sog. Gut über dem Moor,

später als Fürstlicher Hof zu Großburgwedel

bekannt, und wurde im 16.Jh. in zwei Güter

Lohne geteilt. Das heutige Rittergut, seit 1896

in dem Besitz des Kaufmanns G. Hoyermann,

war zuvor über Jahrhunderte Erbiehen der

Burgwedeler Vogtfamilie Tietz, genannt Schlü-

ter, und fiel erst 1647 an den Landesherrn

zurück, wobei es fortan die Bezeichnung

Herrschaftliches Vorwerk Lohne trug (vgl.

Kurhannoversche Landesaufnahme 1781).

Neuwarmbüchen, Gut Lohne, Wirtschaftsgebäude

Auch das zweite Lohne übertrug der Herzog an

einen Burgwedeler Vogt, an L. von Eltz, im Jahr

1598, in dessen Familienbesitz der sog.

„Lohnhof” (vgl. Kurhannoversche Landesauf-

nahme) bis 1718 verblieb. Nach stetigem

Eigentümerwechsel gehörte er nach 1896 zur

Provinzialverwaltung Hannover.

Die überkommene Bebauung des „Rittergutes

Lohne” (Gut Lohne) dokumentiert die großzügi-

gen Lebensumstände des zu Reichtum gekom-

menen Apothekers G. Hoyermann, der erst

1884 den Mineraldünger Thomasphosphat ent-

deckte und kurz darauf den Amtshof in Groß-

burgwedel erwarb, zu dem damals auch das

Vorwerk Lohne gehörte. Damit war auch der

äußere Rahmen gesichert, um landwirtschaftli-

che Untersuchungen vor Ort persönlich durch-

führen zu können.

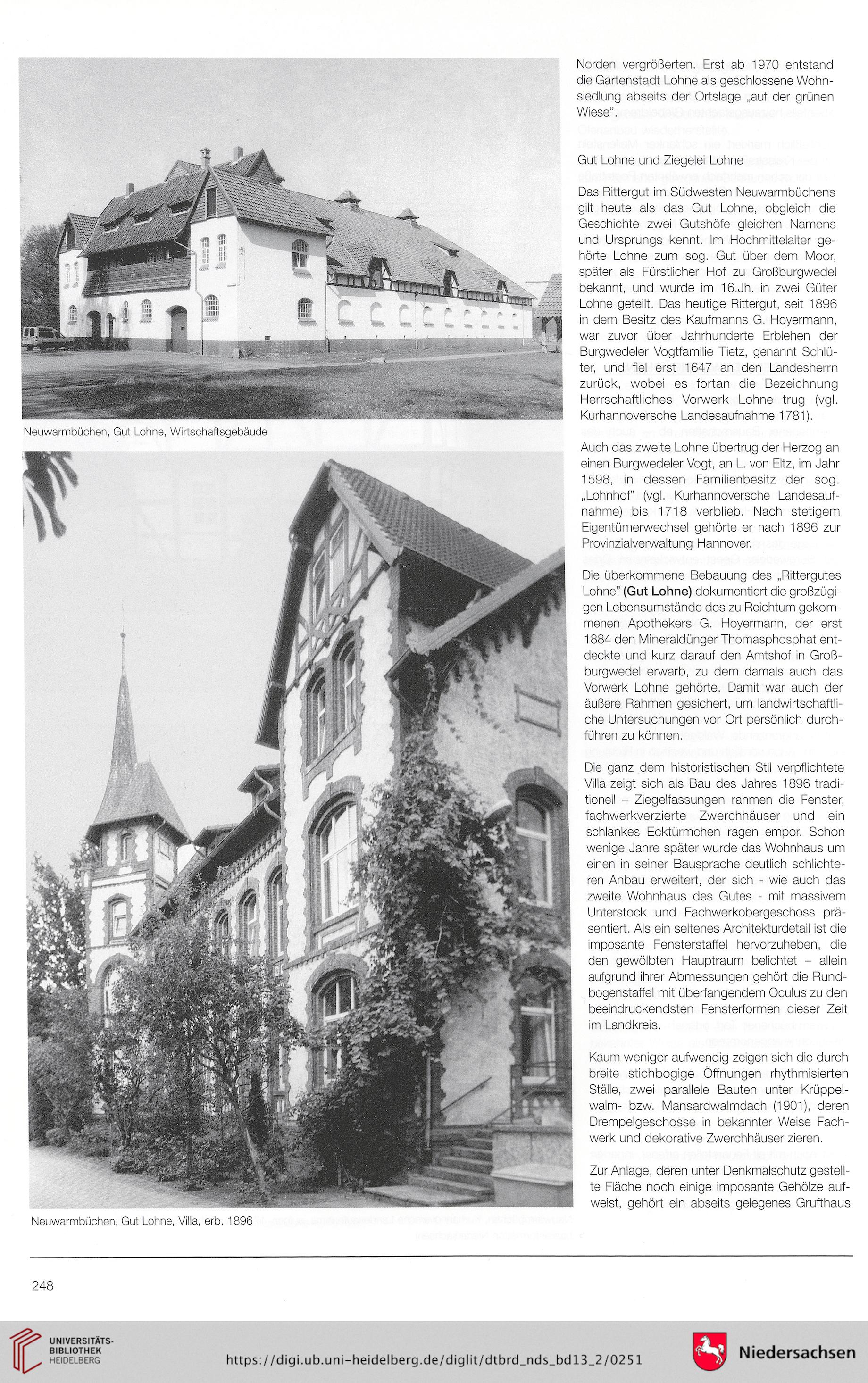

Die ganz dem historistischen Stil verpflichtete

Villa zeigt sich als Bau des Jahres 1896 tradi-

tionell - Ziegelfassungen rahmen die Fenster,

fachwerkverzierte Zwerchhäuser und ein

schlankes Ecktürmchen ragen empor. Schon

wenige Jahre später wurde das Wohnhaus um

einen in seiner Bausprache deutlich schlichte-

ren Anbau erweitert, der sich - wie auch das

zweite Wohnhaus des Gutes - mit massivem

Unterstock und Fachwerkobergeschoss prä-

sentiert. Als ein seltenes Architekturdetail ist die

imposante Fensterstaffel hervorzuheben, die

den gewölbten Hauptraum belichtet - allein

aufgrund ihrer Abmessungen gehört die Rund-

bogenstaffel mit überfangendem Oculus zu den

beeindruckendsten Fensterformen dieser Zeit

im Landkreis.

Kaum weniger aufwendig zeigen sich die durch

breite stichbogige Öffnungen rhythmisierten

Ställe, zwei parallele Bauten unter Krüppel-

walm- bzw. Mansardwalmdach (1901), deren

Drempelgeschosse in bekannter Weise Fach-

werk und dekorative Zwerchhäuser zieren.

Zur Anlage, deren unter Denkmalschutz gestell-

te Fläche noch einige imposante Gehölze auf-

weist, gehört ein abseits gelegenes Grufthaus

Neuwarmbüchen, Gut Lohne, Villa, erb. 1896

248