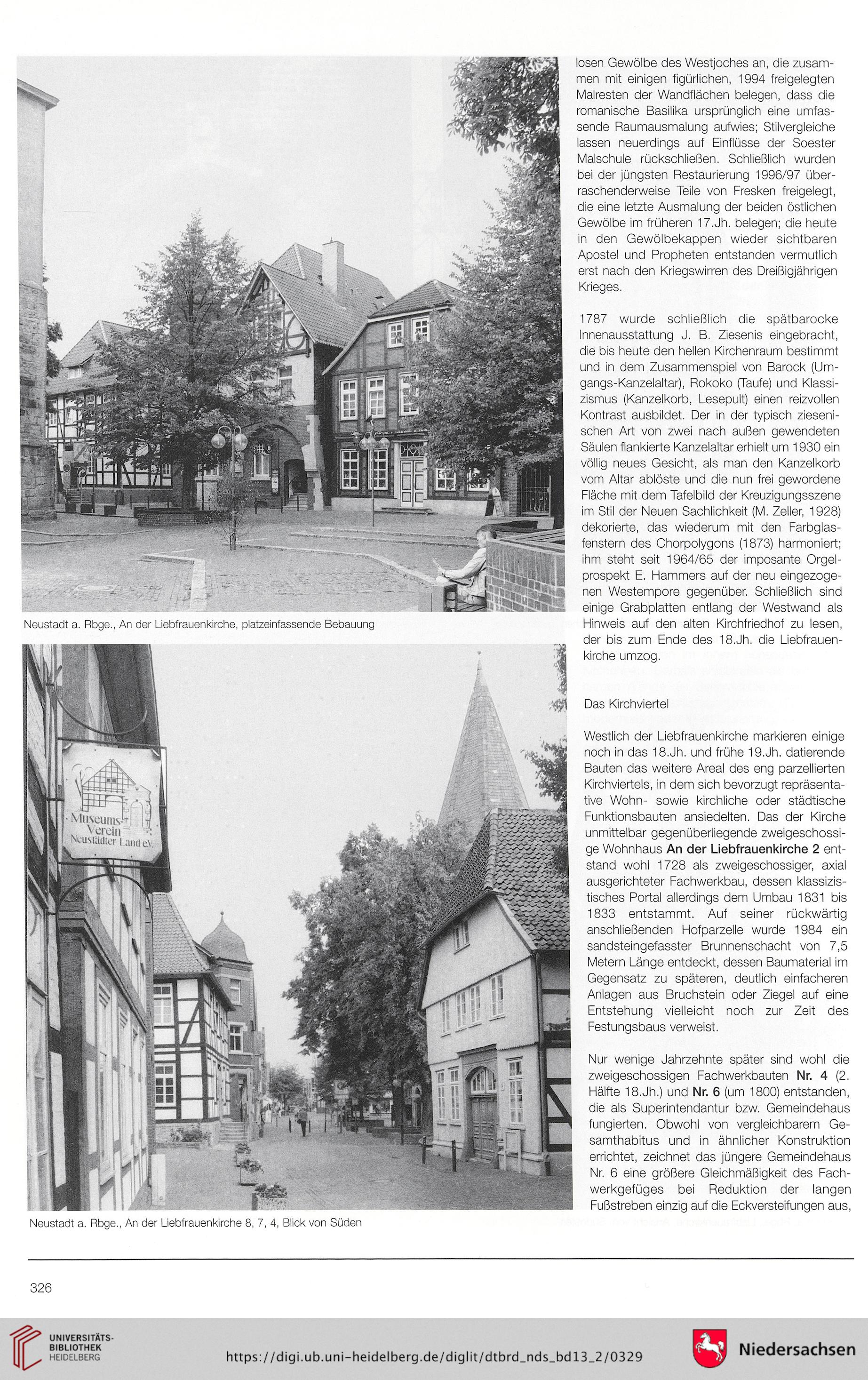

Neustadt a. Rbge., An der Liebfrauenkirche, platzeinfassende Bebauung

losen Gewölbe des Westjoches an, die zusam-

men mit einigen figürlichen, 1994 freigelegten

Malresten der Wandflächen belegen, dass die

romanische Basilika ursprünglich eine umfas-

sende Raumausmalung aufwies; Stilvergleiche

lassen neuerdings auf Einflüsse der Soester

Malschule rückschließen. Schließlich wurden

bei der jüngsten Restaurierung 1996/97 über-

raschenderweise Teile von Fresken freigelegt,

die eine letzte Ausmalung der beiden östlichen

Gewölbe im früheren 17.Jh. belegen; die heute

in den Gewölbekappen wieder sichtbaren

Apostel und Propheten entstanden vermutlich

erst nach den Kriegswirren des Dreißigjährigen

Krieges.

1787 wurde schließlich die spätbarocke

Innenausstattung J. B. Ziesenis eingebracht,

die bis heute den hellen Kirchenraum bestimmt

und in dem Zusammenspiel von Barock (Um-

gangs-Kanzelaltar), Rokoko (Taufe) und Klassi-

zismus (Kanzelkorb, Lesepult) einen reizvollen

Kontrast ausbildet. Der in der typisch zieseni-

schen Art von zwei nach außen gewendeten

Säulen flankierte Kanzelaltar erhielt um 1930 ein

völlig neues Gesicht, als man den Kanzelkorb

vom Altar ablöste und die nun frei gewordene

Fläche mit dem Tafelbild der Kreuzigungsszene

im Stil der Neuen Sachlichkeit (M. Zeller, 1928)

dekorierte, das wiederum mit den Farbglas-

fenstern des Chorpolygons (1873) harmoniert;

ihm steht seit 1964/65 der imposante Orgel-

prospekt E. Hammers auf der neu eingezoge-

nen Westempore gegenüber. Schließlich sind

einige Grabplatten entlang der Westwand als

Hinweis auf den alten Kirchfriedhof zu lesen,

der bis zum Ende des 18.Jh. die Liebfrauen-

kirche umzog.

Das Kirchviertel

Westlich der Liebfrauenkirche markieren einige

noch in das 18.Jh. und frühe 19.Jh. datierende

Bauten das weitere Areal des eng parzellierten

Kirchviertels, in dem sich bevorzugt repräsenta-

tive Wohn- sowie kirchliche oder städtische

Funktionsbauten ansiedelten. Das der Kirche

unmittelbar gegenüberliegende zweigeschossi-

ge Wohnhaus An der Liebfrauenkirche 2 ent-

stand wohl 1728 als zweigeschossiger, axial

ausgerichteter Fachwerkbau, dessen klassizis-

tisches Portal allerdings dem Umbau 1831 bis

1833 entstammt. Auf seiner rückwärtig

anschließenden Hofparzelle wurde 1984 ein

sandsteingefasster Brunnenschacht von 7,5

Metern Länge entdeckt, dessen Baumaterial im

Gegensatz zu späteren, deutlich einfacheren

Anlagen aus Bruchstein oder Ziegel auf eine

Entstehung vielleicht noch zur Zeit des

Festungsbaus verweist.

Nur wenige Jahrzehnte später sind wohl die

zweigeschossigen Fachwerkbauten Nr. 4 (2.

Hälfte 18.Jh.) und Nr. 6 (um 1800) entstanden,

die als Superintendantur bzw. Gemeindehaus

fungierten. Obwohl von vergleichbarem Ge-

samthabitus und in ähnlicher Konstruktion

errichtet, zeichnet das jüngere Gemeindehaus

Nr. 6 eine größere Gleichmäßigkeit des Fach-

werkgefüges bei Reduktion der langen

Fußstreben einzig auf die Eckversteifungen aus,

Neustadt a. Rbge., An der Liebfrauenkirche 8, 7, 4, Blick von Süden

326

losen Gewölbe des Westjoches an, die zusam-

men mit einigen figürlichen, 1994 freigelegten

Malresten der Wandflächen belegen, dass die

romanische Basilika ursprünglich eine umfas-

sende Raumausmalung aufwies; Stilvergleiche

lassen neuerdings auf Einflüsse der Soester

Malschule rückschließen. Schließlich wurden

bei der jüngsten Restaurierung 1996/97 über-

raschenderweise Teile von Fresken freigelegt,

die eine letzte Ausmalung der beiden östlichen

Gewölbe im früheren 17.Jh. belegen; die heute

in den Gewölbekappen wieder sichtbaren

Apostel und Propheten entstanden vermutlich

erst nach den Kriegswirren des Dreißigjährigen

Krieges.

1787 wurde schließlich die spätbarocke

Innenausstattung J. B. Ziesenis eingebracht,

die bis heute den hellen Kirchenraum bestimmt

und in dem Zusammenspiel von Barock (Um-

gangs-Kanzelaltar), Rokoko (Taufe) und Klassi-

zismus (Kanzelkorb, Lesepult) einen reizvollen

Kontrast ausbildet. Der in der typisch zieseni-

schen Art von zwei nach außen gewendeten

Säulen flankierte Kanzelaltar erhielt um 1930 ein

völlig neues Gesicht, als man den Kanzelkorb

vom Altar ablöste und die nun frei gewordene

Fläche mit dem Tafelbild der Kreuzigungsszene

im Stil der Neuen Sachlichkeit (M. Zeller, 1928)

dekorierte, das wiederum mit den Farbglas-

fenstern des Chorpolygons (1873) harmoniert;

ihm steht seit 1964/65 der imposante Orgel-

prospekt E. Hammers auf der neu eingezoge-

nen Westempore gegenüber. Schließlich sind

einige Grabplatten entlang der Westwand als

Hinweis auf den alten Kirchfriedhof zu lesen,

der bis zum Ende des 18.Jh. die Liebfrauen-

kirche umzog.

Das Kirchviertel

Westlich der Liebfrauenkirche markieren einige

noch in das 18.Jh. und frühe 19.Jh. datierende

Bauten das weitere Areal des eng parzellierten

Kirchviertels, in dem sich bevorzugt repräsenta-

tive Wohn- sowie kirchliche oder städtische

Funktionsbauten ansiedelten. Das der Kirche

unmittelbar gegenüberliegende zweigeschossi-

ge Wohnhaus An der Liebfrauenkirche 2 ent-

stand wohl 1728 als zweigeschossiger, axial

ausgerichteter Fachwerkbau, dessen klassizis-

tisches Portal allerdings dem Umbau 1831 bis

1833 entstammt. Auf seiner rückwärtig

anschließenden Hofparzelle wurde 1984 ein

sandsteingefasster Brunnenschacht von 7,5

Metern Länge entdeckt, dessen Baumaterial im

Gegensatz zu späteren, deutlich einfacheren

Anlagen aus Bruchstein oder Ziegel auf eine

Entstehung vielleicht noch zur Zeit des

Festungsbaus verweist.

Nur wenige Jahrzehnte später sind wohl die

zweigeschossigen Fachwerkbauten Nr. 4 (2.

Hälfte 18.Jh.) und Nr. 6 (um 1800) entstanden,

die als Superintendantur bzw. Gemeindehaus

fungierten. Obwohl von vergleichbarem Ge-

samthabitus und in ähnlicher Konstruktion

errichtet, zeichnet das jüngere Gemeindehaus

Nr. 6 eine größere Gleichmäßigkeit des Fach-

werkgefüges bei Reduktion der langen

Fußstreben einzig auf die Eckversteifungen aus,

Neustadt a. Rbge., An der Liebfrauenkirche 8, 7, 4, Blick von Süden

326