Aussagekräftiges Beispiel ist der traufständig

ausgerichtete Bau Steintorstraße 51, der in-

schriftlich 1554 datiert ist. Geprägt wird der

stockwerkweise abgezimmerte vierachsige Bau

durch einen über Knaggen vorspringenden

Oberstock, der mit einem Satteldach mit Auf-

schieblingen abschließt. Fassadenbelebendes

Element ist der zweiachsige Erker auf der rech-

ten Gebäudehälfte, der offenbar zum Kernbau

gehört und dessen Überhang von kurzen ge-

kehlten Knaggen mit Querprofilen abgefangen

wird. Zur Wirkung des Hauses trägt ferner das

bis zum Rähm reichende, leider inzwischen ver-

änderte Rundbogenportal bei, das eingefaßt

wird durch schlichte Begleitprofile und im Tür-

sturzriegel die Datierung 1554 trägt. Als deko-

rative Zierform erscheint neben den profilierten

Knaggen zum ersten Mal in Duderstadt die

Fächerrosette auf den Winkelhölzern in den nie-

drigen Brüstungsfeldern des etwa 50 Zentime-

ter ausladenden Oberstocks, die sich zu einem

friesartigen Band zusammenschließen. Die kur-

zen Ständerstücke mit den anschließenden

Winkelhölzern bilden geschlossene Dreiecke,

auf denen sich die Fächerrosetten, die offenbar

am Hause Steintorstraße erneuert wurden, ent-

falten können. Darüber hinaus sind Oberstock-

schwelle und Brüstungsriegel durch Kehle-

Stab-Profilierung akzentuiert.

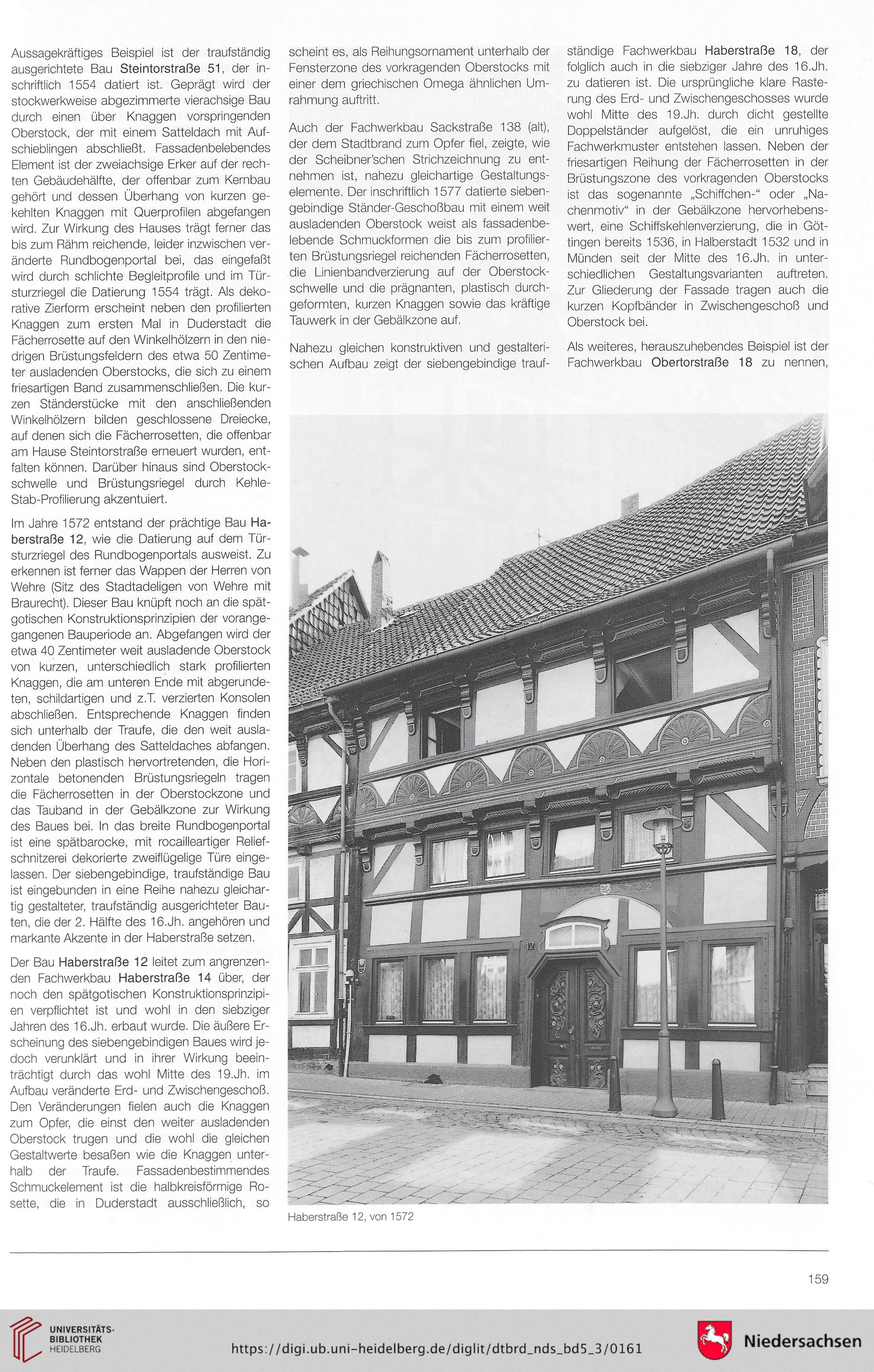

Im Jahre 1572 entstand der prächtige Bau Ha-

berstraße 12, wie die Datierung auf dem Tür-

sturzriegel des Rundbogenportals ausweist. Zu

erkennen ist ferner das Wappen der Herren von

Wehre (Sitz des Stadtadeligen von Wehre mit

Braurecht). Dieser Bau knüpft noch an die spät-

gotischen Konstruktionsprinzipien der vorange-

gangenen Bauperiode an. Abgefangen wird der

etwa 40 Zentimeter weit ausladende Oberstock

von kurzen, unterschiedlich stark profilierten

Knaggen, die am unteren Ende mit abgerunde-

ten, schildartigen und z.T. verzierten Konsolen

abschließen. Entsprechende Knaggen finden

sich unterhalb der Traufe, die den weit ausla-

denden Überhang des Satteldaches abfangen.

Neben den plastisch hervortretenden, die Hori-

zontale betonenden Brüstungsriegeln tragen

die Fächerrosetten in der Oberstockzone und

das Tauband in der Gebälkzone zur Wirkung

des Baues bei. In das breite Rundbogenportal

ist eine spätbarocke, mit rocailleartiger Relief-

schnitzerei dekorierte zweiflügelige Türe einge-

lassen. Der siebengebindige, traufständige Bau

ist eingebunden in eine Reihe nahezu gleichar-

tig gestalteter, traufständig ausgerichteter Bau-

ten, die der 2. Hälfte des 16.Jh. angehören und

markante Akzente in der Haberstraße setzen.

Der Bau Haberstraße 12 leitet zum angrenzen-

den Fachwerkbau Haberstraße 14 über, der

noch den spätgotischen Konstruktionsprinzipi-

en verpflichtet ist und wohl in den siebziger

Jahren des 16.Jh. erbaut wurde. Die äußere Er-

scheinung des siebengebindigen Baues wird je-

doch verunklärt und in ihrer Wirkung beein-

trächtigt durch das wohl Mitte des 19.Jh. im

Aufbau veränderte Erd- und Zwischengeschoß.

Den Veränderungen fielen auch die Knaggen

zum Opfer, die einst den weiter ausladenden

Oberstock trugen und die wohl die gleichen

Gestaltwerte besaßen wie die Knaggen unter-

halb der Traufe. Fassadenbestimmendes

Schmuckelement ist die halbkreisförmige Ro-

sette, die in Duderstadt ausschließlich, so

scheint es, als Reihungsornament unterhalb der

Fensterzone des vorkragenden Oberstocks mit

einer dem griechischen Omega ähnlichen Um-

rahmung auftritt.

Auch der Fachwerkbau Sackstraße 138 (alt),

der dem Stadtbrand zum Opfer fiel, zeigte, wie

der Scheibner’schen Strichzeichnung zu ent-

nehmen ist, nahezu gleichartige Gestaltungs-

elemente. Der inschriftlich 1577 datierte sieben-

gebindige Ständer-Geschoßbau mit einem weit

ausladenden Oberstock weist als fassadenbe-

lebende Schmuckformen die bis zum profilier-

ten Brüstungsriegel reichenden Fächerrosetten,

die Linienbandverzierung auf der Oberstock-

schwelle und die prägnanten, plastisch durch-

geformten, kurzen Knaggen sowie das kräftige

Tauwerk in der Gebälkzone auf.

Nahezu gleichen konstruktiven und gestalteri-

schen Aufbau zeigt der siebengebindige trauf-

ständige Fachwerkbau Haberstraße 18, der

folglich auch in die siebziger Jahre des 16.Jh.

zu datieren ist. Die ursprüngliche klare Raste-

rung des Erd- und Zwischengeschosses wurde

wohl Mitte des 19.Jh. durch dicht gestellte

Doppelständer aufgelöst, die ein unruhiges

Fachwerkmuster entstehen lassen. Neben der

friesartigen Reihung der Fächerrosetten in der

Brüstungszone des vorkragenden Oberstocks

ist das sogenannte „Schiffchen-“ oder „Na-

chenmotiv“ in der Gebälkzone hervorhebens-

wert, eine Schiffskehlenverzierung, die in Göt-

tingen bereits 1536, in Halberstadt 1532 und in

Münden seit der Mitte des 16.Jh. in unter-

schiedlichen Gestaltungsvarianten auftreten.

Zur Gliederung der Fassade tragen auch die

kurzen Kopfbänder in Zwischengeschoß und

Oberstock bei.

Als weiteres, herauszuhebendes Beispiel ist der

Fachwerkbau Obertorstraße 18 zu nennen,

Haberstraße 12, von 1572

159

ausgerichtete Bau Steintorstraße 51, der in-

schriftlich 1554 datiert ist. Geprägt wird der

stockwerkweise abgezimmerte vierachsige Bau

durch einen über Knaggen vorspringenden

Oberstock, der mit einem Satteldach mit Auf-

schieblingen abschließt. Fassadenbelebendes

Element ist der zweiachsige Erker auf der rech-

ten Gebäudehälfte, der offenbar zum Kernbau

gehört und dessen Überhang von kurzen ge-

kehlten Knaggen mit Querprofilen abgefangen

wird. Zur Wirkung des Hauses trägt ferner das

bis zum Rähm reichende, leider inzwischen ver-

änderte Rundbogenportal bei, das eingefaßt

wird durch schlichte Begleitprofile und im Tür-

sturzriegel die Datierung 1554 trägt. Als deko-

rative Zierform erscheint neben den profilierten

Knaggen zum ersten Mal in Duderstadt die

Fächerrosette auf den Winkelhölzern in den nie-

drigen Brüstungsfeldern des etwa 50 Zentime-

ter ausladenden Oberstocks, die sich zu einem

friesartigen Band zusammenschließen. Die kur-

zen Ständerstücke mit den anschließenden

Winkelhölzern bilden geschlossene Dreiecke,

auf denen sich die Fächerrosetten, die offenbar

am Hause Steintorstraße erneuert wurden, ent-

falten können. Darüber hinaus sind Oberstock-

schwelle und Brüstungsriegel durch Kehle-

Stab-Profilierung akzentuiert.

Im Jahre 1572 entstand der prächtige Bau Ha-

berstraße 12, wie die Datierung auf dem Tür-

sturzriegel des Rundbogenportals ausweist. Zu

erkennen ist ferner das Wappen der Herren von

Wehre (Sitz des Stadtadeligen von Wehre mit

Braurecht). Dieser Bau knüpft noch an die spät-

gotischen Konstruktionsprinzipien der vorange-

gangenen Bauperiode an. Abgefangen wird der

etwa 40 Zentimeter weit ausladende Oberstock

von kurzen, unterschiedlich stark profilierten

Knaggen, die am unteren Ende mit abgerunde-

ten, schildartigen und z.T. verzierten Konsolen

abschließen. Entsprechende Knaggen finden

sich unterhalb der Traufe, die den weit ausla-

denden Überhang des Satteldaches abfangen.

Neben den plastisch hervortretenden, die Hori-

zontale betonenden Brüstungsriegeln tragen

die Fächerrosetten in der Oberstockzone und

das Tauband in der Gebälkzone zur Wirkung

des Baues bei. In das breite Rundbogenportal

ist eine spätbarocke, mit rocailleartiger Relief-

schnitzerei dekorierte zweiflügelige Türe einge-

lassen. Der siebengebindige, traufständige Bau

ist eingebunden in eine Reihe nahezu gleichar-

tig gestalteter, traufständig ausgerichteter Bau-

ten, die der 2. Hälfte des 16.Jh. angehören und

markante Akzente in der Haberstraße setzen.

Der Bau Haberstraße 12 leitet zum angrenzen-

den Fachwerkbau Haberstraße 14 über, der

noch den spätgotischen Konstruktionsprinzipi-

en verpflichtet ist und wohl in den siebziger

Jahren des 16.Jh. erbaut wurde. Die äußere Er-

scheinung des siebengebindigen Baues wird je-

doch verunklärt und in ihrer Wirkung beein-

trächtigt durch das wohl Mitte des 19.Jh. im

Aufbau veränderte Erd- und Zwischengeschoß.

Den Veränderungen fielen auch die Knaggen

zum Opfer, die einst den weiter ausladenden

Oberstock trugen und die wohl die gleichen

Gestaltwerte besaßen wie die Knaggen unter-

halb der Traufe. Fassadenbestimmendes

Schmuckelement ist die halbkreisförmige Ro-

sette, die in Duderstadt ausschließlich, so

scheint es, als Reihungsornament unterhalb der

Fensterzone des vorkragenden Oberstocks mit

einer dem griechischen Omega ähnlichen Um-

rahmung auftritt.

Auch der Fachwerkbau Sackstraße 138 (alt),

der dem Stadtbrand zum Opfer fiel, zeigte, wie

der Scheibner’schen Strichzeichnung zu ent-

nehmen ist, nahezu gleichartige Gestaltungs-

elemente. Der inschriftlich 1577 datierte sieben-

gebindige Ständer-Geschoßbau mit einem weit

ausladenden Oberstock weist als fassadenbe-

lebende Schmuckformen die bis zum profilier-

ten Brüstungsriegel reichenden Fächerrosetten,

die Linienbandverzierung auf der Oberstock-

schwelle und die prägnanten, plastisch durch-

geformten, kurzen Knaggen sowie das kräftige

Tauwerk in der Gebälkzone auf.

Nahezu gleichen konstruktiven und gestalteri-

schen Aufbau zeigt der siebengebindige trauf-

ständige Fachwerkbau Haberstraße 18, der

folglich auch in die siebziger Jahre des 16.Jh.

zu datieren ist. Die ursprüngliche klare Raste-

rung des Erd- und Zwischengeschosses wurde

wohl Mitte des 19.Jh. durch dicht gestellte

Doppelständer aufgelöst, die ein unruhiges

Fachwerkmuster entstehen lassen. Neben der

friesartigen Reihung der Fächerrosetten in der

Brüstungszone des vorkragenden Oberstocks

ist das sogenannte „Schiffchen-“ oder „Na-

chenmotiv“ in der Gebälkzone hervorhebens-

wert, eine Schiffskehlenverzierung, die in Göt-

tingen bereits 1536, in Halberstadt 1532 und in

Münden seit der Mitte des 16.Jh. in unter-

schiedlichen Gestaltungsvarianten auftreten.

Zur Gliederung der Fassade tragen auch die

kurzen Kopfbänder in Zwischengeschoß und

Oberstock bei.

Als weiteres, herauszuhebendes Beispiel ist der

Fachwerkbau Obertorstraße 18 zu nennen,

Haberstraße 12, von 1572

159