das von toskanischen Pilastern eingefaßte

Hauptportal, bekrönt durch einen gesprengten

Giebel, in dessen Giebelfeld das inzwischen er-

neuerte Doppelwappen der Herren von Boden-

hausen mit der Freiherren-Krone eingefügt ist.

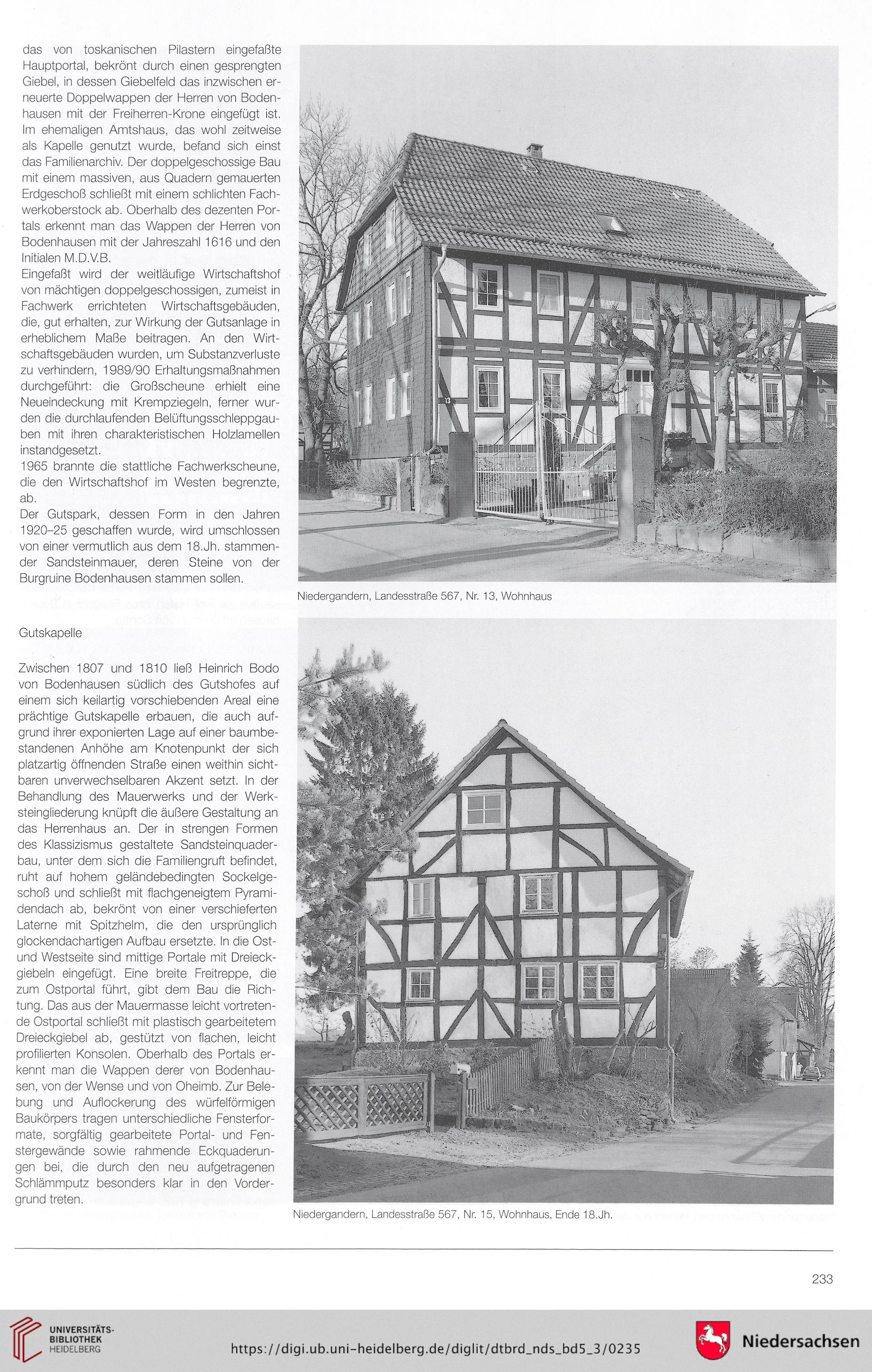

Im ehemaligen Amtshaus, das wohl zeitweise

als Kapelle genutzt wurde, befand sich einst

das Familienarchiv. Der doppelgeschossige Bau

mit einem massiven, aus Quadern gemauerten

Erdgeschoß schließt mit einem schlichten Fach-

werkoberstock ab. Oberhalb des dezenten Por-

tals erkennt man das Wappen der Herren von

Bodenhausen mit der Jahreszahl 1616 und den

Initialen M.D.V.B.

Eingefaßt wird der weitläufige Wirtschaftshof

von mächtigen doppelgeschossigen, zumeist in

Fachwerk errichteten Wirtschaftsgebäuden,

die, gut erhalten, zur Wirkung der Gutsanlage in

erheblichem Maße beitragen. An den Wirt-

schaftsgebäuden wurden, um Substanzverluste

zu verhindern, 1989/90 Erhaltungsmaßnahmen

durchgeführt: die Großscheune erhielt eine

Neueindeckung mit Krempziegeln, ferner wur-

den die durchlaufenden Belüftungsschleppgau-

ben mit ihren charakteristischen Holzlamellen

instandgesetzt.

1965 brannte die stattliche Fachwerkscheune,

die den Wirtschaftshof im Westen begrenzte,

ab.

Der Gutspark, dessen Form in den Jahren

1920-25 geschaffen wurde, wird umschlossen

von einer vermutlich aus dem 18.Jh. stammen-

der Sandsteinmauer, deren Steine von der

Burgruine Bodenhausen stammen sollen.

Gutskapelle

Zwischen 1807 und 1810 ließ Heinrich Bodo

von Bodenhausen südlich des Gutshofes auf

einem sich keilartig vorschiebenden Areal eine

prächtige Gutskapelle erbauen, die auch auf-

grund ihrer exponierten Lage auf einer baumbe-

standenen Anhöhe am Knotenpunkt der sich

platzartig öffnenden Straße einen weithin sicht-

baren unverwechselbaren Akzent setzt. In der

Behandlung des Mauerwerks und der Werk-

steingliederung knüpft die äußere Gestaltung an

das Herrenhaus an. Der in strengen Formen

des Klassizismus gestaltete Sandsteinquader-

bau, unter dem sich die Familiengruft befindet,

ruht auf hohem geländebedingten Sockelge-

schoß und schließt mit flachgeneigtem Pyrami-

dendach ab, bekrönt von einer verschieferten

Laterne mit Spitzhelm, die den ursprünglich

glockendachartigen Aufbau ersetzte. In die Ost-

und Westseite sind mittige Portale mit Dreieck-

giebeln eingefügt. Eine breite Freitreppe, die

zum Ostportal führt, gibt dem Bau die Rich-

tung. Das aus der Mauermasse leicht vortreten-

de Ostportal schließt mit plastisch gearbeitetem

Dreieckgiebel ab, gestützt von flachen, leicht

profilierten Konsolen. Oberhalb des Portals er-

kennt man die Wappen derer von Bodenhau-

sen, von der Wense und von Oheimb. Zur Bele-

bung und Auflockerung des würfelförmigen

Baukörpers tragen unterschiedliche Fensterfor-

mate, sorgfältig gearbeitete Portal- und Fen-

stergewände sowie rahmende Eckquaderun-

gen bei, die durch den neu aufgetragenen

Schlämmputz besonders klar in den Vorder-

grund treten.

Niedergandern, Landesstraße 567, Nr. 15, Wohnhaus, Ende 18.Jh.

233

Hauptportal, bekrönt durch einen gesprengten

Giebel, in dessen Giebelfeld das inzwischen er-

neuerte Doppelwappen der Herren von Boden-

hausen mit der Freiherren-Krone eingefügt ist.

Im ehemaligen Amtshaus, das wohl zeitweise

als Kapelle genutzt wurde, befand sich einst

das Familienarchiv. Der doppelgeschossige Bau

mit einem massiven, aus Quadern gemauerten

Erdgeschoß schließt mit einem schlichten Fach-

werkoberstock ab. Oberhalb des dezenten Por-

tals erkennt man das Wappen der Herren von

Bodenhausen mit der Jahreszahl 1616 und den

Initialen M.D.V.B.

Eingefaßt wird der weitläufige Wirtschaftshof

von mächtigen doppelgeschossigen, zumeist in

Fachwerk errichteten Wirtschaftsgebäuden,

die, gut erhalten, zur Wirkung der Gutsanlage in

erheblichem Maße beitragen. An den Wirt-

schaftsgebäuden wurden, um Substanzverluste

zu verhindern, 1989/90 Erhaltungsmaßnahmen

durchgeführt: die Großscheune erhielt eine

Neueindeckung mit Krempziegeln, ferner wur-

den die durchlaufenden Belüftungsschleppgau-

ben mit ihren charakteristischen Holzlamellen

instandgesetzt.

1965 brannte die stattliche Fachwerkscheune,

die den Wirtschaftshof im Westen begrenzte,

ab.

Der Gutspark, dessen Form in den Jahren

1920-25 geschaffen wurde, wird umschlossen

von einer vermutlich aus dem 18.Jh. stammen-

der Sandsteinmauer, deren Steine von der

Burgruine Bodenhausen stammen sollen.

Gutskapelle

Zwischen 1807 und 1810 ließ Heinrich Bodo

von Bodenhausen südlich des Gutshofes auf

einem sich keilartig vorschiebenden Areal eine

prächtige Gutskapelle erbauen, die auch auf-

grund ihrer exponierten Lage auf einer baumbe-

standenen Anhöhe am Knotenpunkt der sich

platzartig öffnenden Straße einen weithin sicht-

baren unverwechselbaren Akzent setzt. In der

Behandlung des Mauerwerks und der Werk-

steingliederung knüpft die äußere Gestaltung an

das Herrenhaus an. Der in strengen Formen

des Klassizismus gestaltete Sandsteinquader-

bau, unter dem sich die Familiengruft befindet,

ruht auf hohem geländebedingten Sockelge-

schoß und schließt mit flachgeneigtem Pyrami-

dendach ab, bekrönt von einer verschieferten

Laterne mit Spitzhelm, die den ursprünglich

glockendachartigen Aufbau ersetzte. In die Ost-

und Westseite sind mittige Portale mit Dreieck-

giebeln eingefügt. Eine breite Freitreppe, die

zum Ostportal führt, gibt dem Bau die Rich-

tung. Das aus der Mauermasse leicht vortreten-

de Ostportal schließt mit plastisch gearbeitetem

Dreieckgiebel ab, gestützt von flachen, leicht

profilierten Konsolen. Oberhalb des Portals er-

kennt man die Wappen derer von Bodenhau-

sen, von der Wense und von Oheimb. Zur Bele-

bung und Auflockerung des würfelförmigen

Baukörpers tragen unterschiedliche Fensterfor-

mate, sorgfältig gearbeitete Portal- und Fen-

stergewände sowie rahmende Eckquaderun-

gen bei, die durch den neu aufgetragenen

Schlämmputz besonders klar in den Vorder-

grund treten.

Niedergandern, Landesstraße 567, Nr. 15, Wohnhaus, Ende 18.Jh.

233