20

einem Bären der Zugang unmöglich gewesen sein. Die Höhle war

also früher jedenfalls bedeutend geräumiger und bequemer zugänglich.

Die Ausgrabung des Höhlenuntergrundes war durch

die starken Sintermassen sehr erschwert und musste sich im vor-

deren Teile der Höhle auf etwa 5 qm Fläche beschränken, während

in der hinteren Kammer kaum 1,5 qm zugänglich waren.

Im vorderen Teile war zunächst gar keine, dann, eine all-

mählich bis 0,30 m anschwellende Sinterdecke zu überwinden, welche

den Boden bildete. Der Untergrund bestand aus Trümmern von

eckigem Jurakalk und zahlreichen Stalaktiten, deren Grösse gleich-

falls gegen hinten zunahm; dieser offenbar von der Decke abgestürzte

Schutt lag eingebettet in schwarzer Erde, in welcher sich auch zahl-

reiche Knochenreste fanden.

Interessant war eine 0,40 m

unter der jetzigen Oberfläche

gelegene Brandschichte, welche

sich im ganzen vorderen Teile

der Höhle leicht verfolgen liess;

nach der Mächtigkeit dieser

Brandschichte und den massen-

haften rotgebrannten Kalken,

welche sich unter derselben

fanden, ist zu schliessen, dass

die Benützung eine andauernde

und sehr intensive war. Zahl-

reich fanden sich hier Scherben

von Thongefässen und Ueber-

reste von Tieren aller Art, auch

Knochen von Menschen kamen

häufig vor. Unter der Brandschichte lagen wieder Schuttmassen

von Tropfstein und Jurablöcken, die jedoch schon nach 0,5 m einem

weichen mulmigen Kalksande Platz machten, welcher bis zu dem

anstehenden Felsen, dem eigentlichen Boden der Höhle, anhielt. In

dem Sande wurden keine Funde mehr gemacht. Die Gesamtmächtig-

keit der Höhlenablagerung beträgt nicht viel mehr als 1 m.

Viel schwieriger gestaltete sich die Ausgrabung in dem

hinteren Teile der Höhle. Hier hatte man ganz gewaltige

Tropfsteinblöcke abzusprengen, um überhaupt der Fundschichte näher

zu kommen; die Arbeit selbst war besonders erschwert durch den

engen Baum, in welchem kaum 2 Personen Platz fanden, von welchen

die eine das Ablösen der Kalksinter besorgte, während die andere

ihre Aufmerksamkeit auf die Fundstücke zu richten hatte. Dazu

kam noch, dass man die ausgegrabenen Schuttmassen nicht weg-

schaffen, sondern nur von einem Winkel in den andern werfen konnte.

Auch die infolge der notwendigen vielen Lichter und Atmung ent-

stehende schlechte Luft machte sich bald unangenehm fühlbar.

Immerhin gelang es auch hier, so viel wie möglich blosszulegen und

auszubeuten.

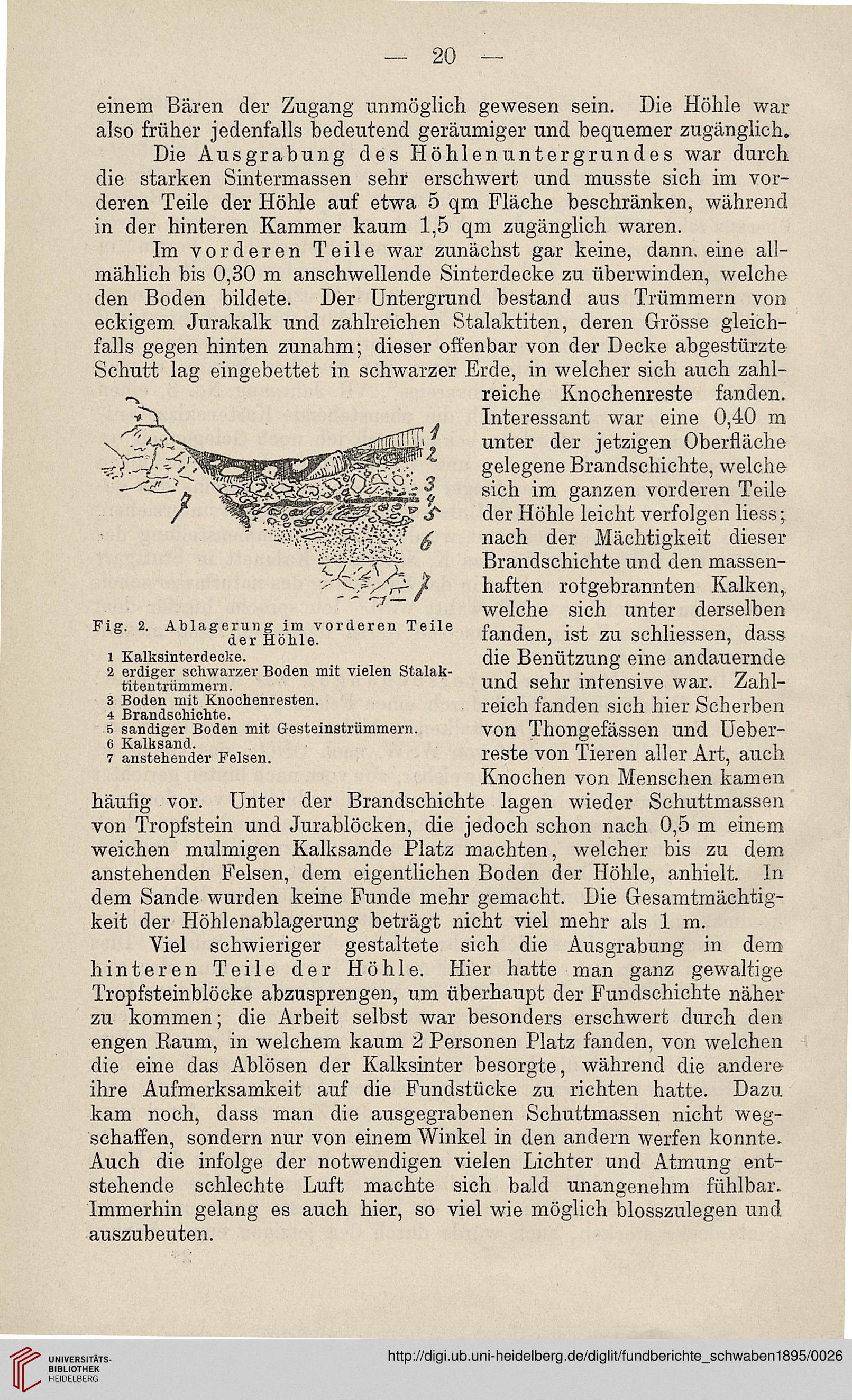

1 Kalksinterdecke.

2 erdiger schwarzer Boden mit vielen Stalak-

titentrümmern .

3 Boden mit Knochenresten.

4 Brandschichte.

5 sandiger Boden mit G-esteinstrümmern.

6 Kalksand.

7 anstehender Felsen.

einem Bären der Zugang unmöglich gewesen sein. Die Höhle war

also früher jedenfalls bedeutend geräumiger und bequemer zugänglich.

Die Ausgrabung des Höhlenuntergrundes war durch

die starken Sintermassen sehr erschwert und musste sich im vor-

deren Teile der Höhle auf etwa 5 qm Fläche beschränken, während

in der hinteren Kammer kaum 1,5 qm zugänglich waren.

Im vorderen Teile war zunächst gar keine, dann, eine all-

mählich bis 0,30 m anschwellende Sinterdecke zu überwinden, welche

den Boden bildete. Der Untergrund bestand aus Trümmern von

eckigem Jurakalk und zahlreichen Stalaktiten, deren Grösse gleich-

falls gegen hinten zunahm; dieser offenbar von der Decke abgestürzte

Schutt lag eingebettet in schwarzer Erde, in welcher sich auch zahl-

reiche Knochenreste fanden.

Interessant war eine 0,40 m

unter der jetzigen Oberfläche

gelegene Brandschichte, welche

sich im ganzen vorderen Teile

der Höhle leicht verfolgen liess;

nach der Mächtigkeit dieser

Brandschichte und den massen-

haften rotgebrannten Kalken,

welche sich unter derselben

fanden, ist zu schliessen, dass

die Benützung eine andauernde

und sehr intensive war. Zahl-

reich fanden sich hier Scherben

von Thongefässen und Ueber-

reste von Tieren aller Art, auch

Knochen von Menschen kamen

häufig vor. Unter der Brandschichte lagen wieder Schuttmassen

von Tropfstein und Jurablöcken, die jedoch schon nach 0,5 m einem

weichen mulmigen Kalksande Platz machten, welcher bis zu dem

anstehenden Felsen, dem eigentlichen Boden der Höhle, anhielt. In

dem Sande wurden keine Funde mehr gemacht. Die Gesamtmächtig-

keit der Höhlenablagerung beträgt nicht viel mehr als 1 m.

Viel schwieriger gestaltete sich die Ausgrabung in dem

hinteren Teile der Höhle. Hier hatte man ganz gewaltige

Tropfsteinblöcke abzusprengen, um überhaupt der Fundschichte näher

zu kommen; die Arbeit selbst war besonders erschwert durch den

engen Baum, in welchem kaum 2 Personen Platz fanden, von welchen

die eine das Ablösen der Kalksinter besorgte, während die andere

ihre Aufmerksamkeit auf die Fundstücke zu richten hatte. Dazu

kam noch, dass man die ausgegrabenen Schuttmassen nicht weg-

schaffen, sondern nur von einem Winkel in den andern werfen konnte.

Auch die infolge der notwendigen vielen Lichter und Atmung ent-

stehende schlechte Luft machte sich bald unangenehm fühlbar.

Immerhin gelang es auch hier, so viel wie möglich blosszulegen und

auszubeuten.

1 Kalksinterdecke.

2 erdiger schwarzer Boden mit vielen Stalak-

titentrümmern .

3 Boden mit Knochenresten.

4 Brandschichte.

5 sandiger Boden mit G-esteinstrümmern.

6 Kalksand.

7 anstehender Felsen.