Die Uberlieferungssituation ist für die hölzernen Türen, bei denen auch Riegel und

Schlösser aus Holz bestehen können, nicht besser als für die Fenster. Erhalten sind

eiserne Beschläge: „Einschlagkloben“ und „Langbänder“ (436,3.13) Sie dienen

der Aufhängung der Tür an einem Fachwerkständer. Mit einem Griff oder Ring

läßt sich die Tür zuziehen, mit einem Riegel und einem Haken kann sie verriegelt

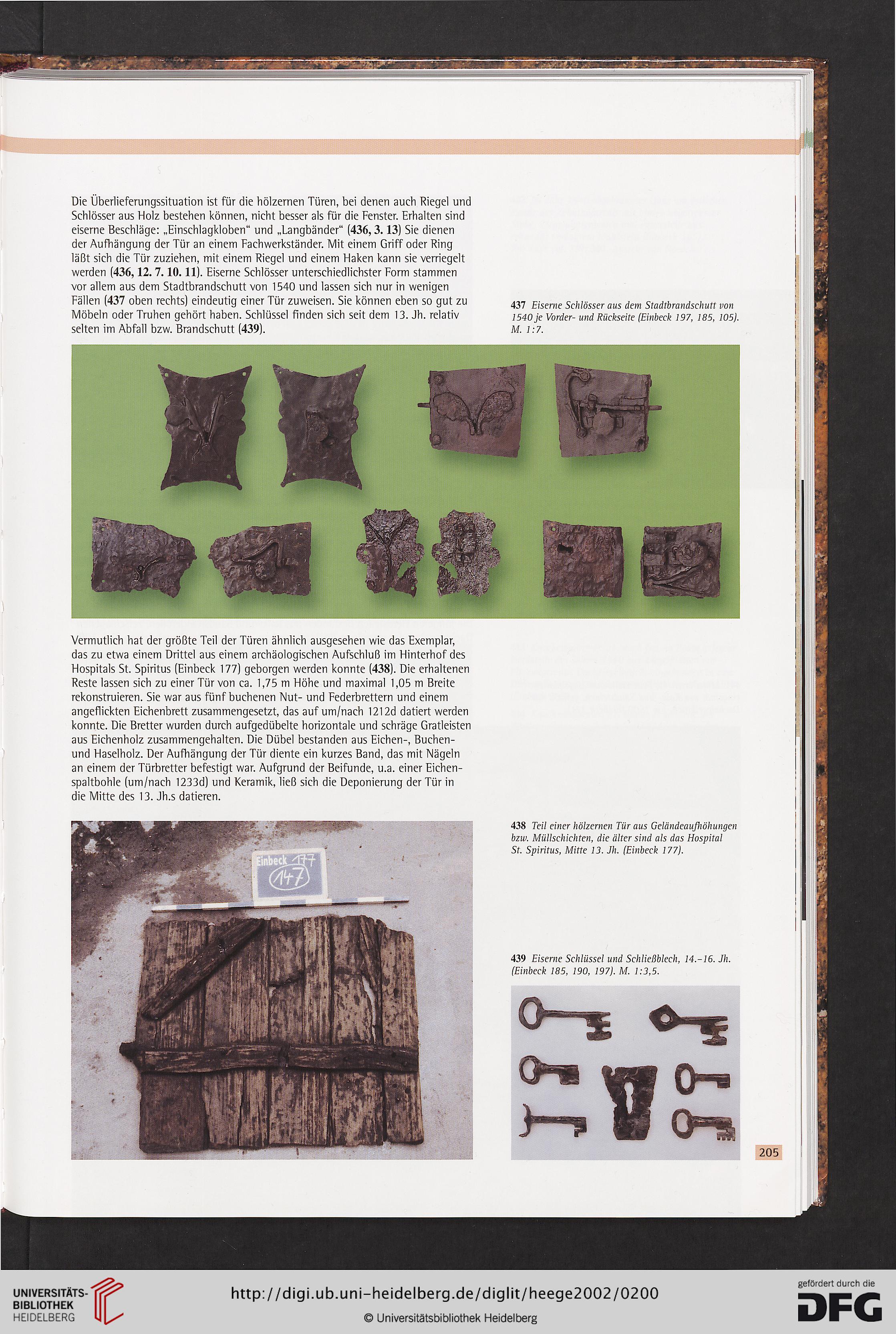

werden (436,12. 7.10.11). Eiserne Schlösser unterschiedlichster Form stammen

vor allem aus dem Stadtbrandschutt von 1540 und lassen sich nur in wenigen

Fällen (437 oben rechts) eindeutig einer Tür zuweisen. Sie können eben so gut zu

Möbeln oder Truhen gehört haben. Schlüssel finden sich seit dem 13. Jh. relativ

selten im Abfall bzw. Brandschutt (439).

437 Eiserne Schlösser aus dem Stadtbrandschutt von

1540 je Vorder- und Rückseite (Einbeck 197, 185, 105).

M. 1:7.

Vermutlich hat der größte Teil der Türen ähnlich ausgesehen wie das Exemplar,

das zu etwa einem Drittel aus einem archäologischen Aufschluß im Hinterhof des

Hospitals St. Spiritus (Einbeck 177) geborgen werden konnte (438). Die erhaltenen

Reste lassen sich zu einer Tür von ca. 1,75 m Höhe und maximal 1,05 m Breite

rekonstruieren. Sie war aus fünf buchenen Nut- und Federbrettern und einem

angeflickten Eichenbrett zusammengesetzt, das auf um/nach 1212d datiert werden

konnte. Die Bretter wurden durch aufgedübelte horizontale und schräge Gratleisten

aus Eichenholz zusammengehalten. Die Dübel bestanden aus Eichen-, Buchen-

und Haselholz. Der Aufhängung der Tür diente ein kurzes Band, das mit Nägeln

an einem der Türbretter befestigt war. Aufgrund der Beifunde, u.a. einer Eichen-

spaltbohle (um/nach 1233d) und Keramik, ließ sich die Deponierung der Tür in

die Mitte des 13. Jh.s datieren.

'.“