X. Pilgerfahrt, Frömmigkeit und Aberglauben

Ah

Vis Anna, die Witwe des Sander Pawen am 29. Februar 1464 vor dem Rat der

Stadt Einbeck ihr Testament machte, verfügte sie Schenkungen an nahezu alle

kirchlichen Einrichtungen in Einbeck. Die Armen in St. Bartholomäi und St. Spiritus

sollten Bier, Brot und Speck für „Seelenbäder“ erhalten und die Neustädter Kirche

Geld für den Neubau. Außerdem legte sie fest, daß vier Mark Einbecker Währung

für drei Pilgerreisen zu Unserer Lieben Frauen in Aachen verwendet werden sollten.

Die alle sieben Jahre wiederkehrende „Große Heiligthumsfahrt“ nach Aachen war

damals ausgesprochen beliebt (324). Archäologisch läßt sie sich in Einbeck durch

den Fund eines tönernen Flornes belegen, das aus Schichten der Zeit um 1500

geborgen werden konnte (325). ln Aachen wurde am Dom von einer Galerie aus

das „Kleid Mariens“ gezeigt. Die Zurschaustellung dieses bedeutenden Heiligtums

wurde von den Pilgern mit ohrenbetäubendem Lärm aus tönernen Hörner,

sogenannten „Aachhörnern“ begrüßt. Wieder zuhause angelangt, konnten mit-

gebrachte Aachhörner vor allem zur Vertreibung von Unwettern, aber auch als

ganz normale Signalhörner genutzt werden.

Pilgerfahrten spielten im Leben des mittelalterlichen Menschen eine Rolle, die

kaum groß genug eingeschätzt werden kann. Die Gründe waren so vielfältig wie

die Menschen selbst: Für breite Bevölkerungsschichten stellte die Wallfahrt oft die

einzige (weil kirchlich sanktionierte) Möglichkeit dar, fremde Länder und Menschen

kennen zu lernen. Kranke Menschen erhofften sich Linderung oder Heilung ihrer

Gebrechen. Unglückliche Menschen suchten eine Lösung ihrer privaten Probleme.

Reichtum und Macht bedurften des zusätzlichen Beweises der Frömmigkeit

(z.B. Pilgerreise Heinrichs des Löwen nach Jerusalem). Standen am Anfang der

Pilgerbewegung nur die drei bedeutendsten Stätten der abendländischen Christen-

heit als Ziele zur Verfügung (Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela), so ließ die

Entwicklung der mittelalterlichen Pilgerfahrt zur Massenerscheinung zwischen

dem 12. und 15. Jh. ein dichtes Netz kleiner und großer Gnaden- oder Wunderorte

in Mitteleuropa entstehen. Auch das Stift St. Alexandri wurde, seit es in den Besitz

einer „Heilig-Blut-Reliquie“ gelangt war, im frühen 14. Jh. Pilgerziel.

DJV/L VTRGINI5 MAT R IS DEI MARIÄ AQVTSGRAN. A CAROLO MAGNO F.X 1

^ .STRVCTA CVM SEPTEMNALI S.S. REL1QVIARVM OSTE NS 10 NT.

\>n|n* V ^nuuiH’R Ainb Ui .t.rtcb tnnn Äaifcr Carolo Magno rrbarot tmfe lU’ltifft [anuit 'feer licbnürtrify'U fQt\%

tumbsvfarf warfidfftt Cfibbilltuurj

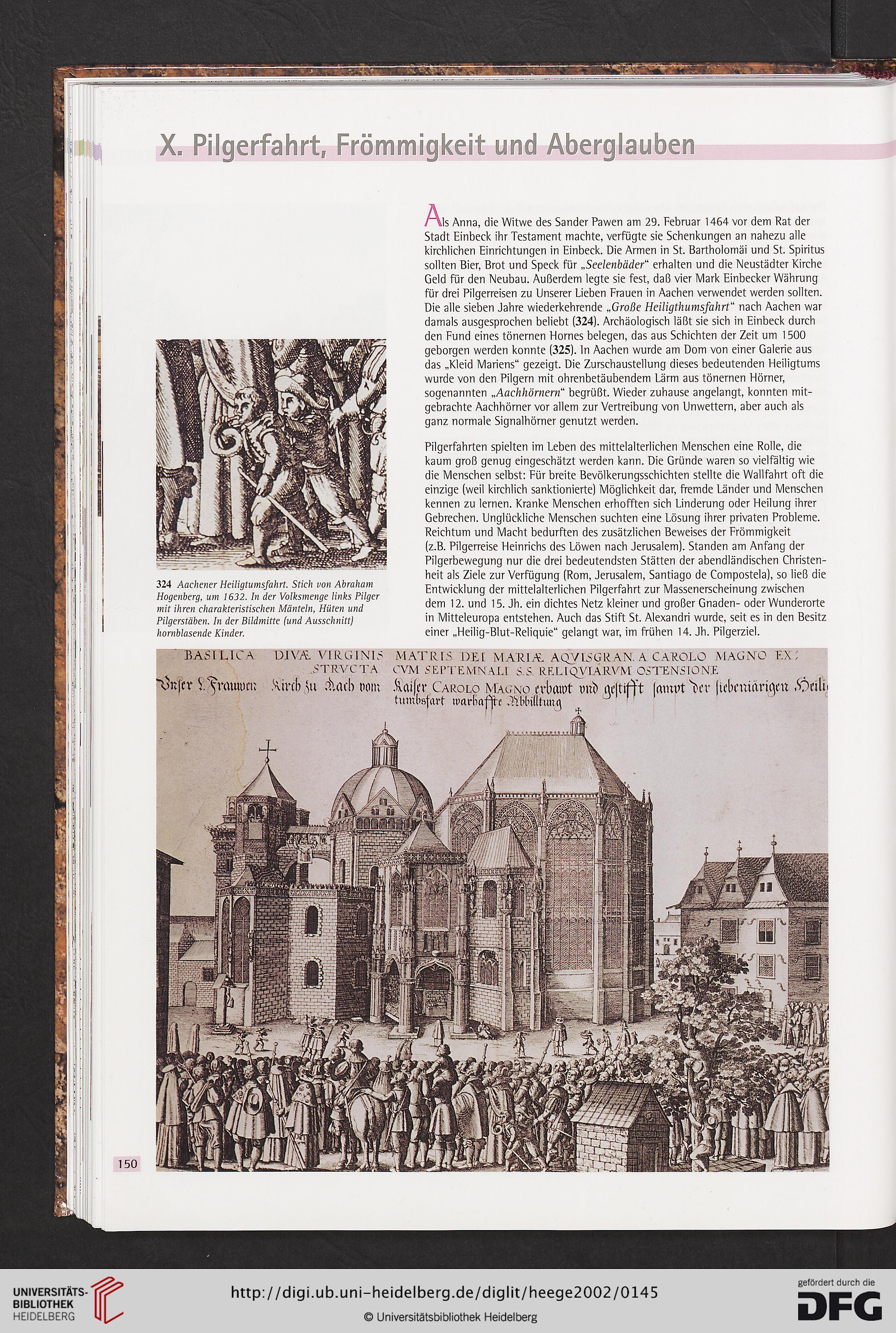

324 Aachener Heiligtumsfahrt. Stich von Abraham

Hogenberg, um 1632. In der Volksmenge links Pilger

mit ihren charakteristischen Mänteln, Hüten und

Pilgerstäben. In der Bildmitte (und Ausschnitt)

homblasende Kinder.

BASI LIGA

Ah

Vis Anna, die Witwe des Sander Pawen am 29. Februar 1464 vor dem Rat der

Stadt Einbeck ihr Testament machte, verfügte sie Schenkungen an nahezu alle

kirchlichen Einrichtungen in Einbeck. Die Armen in St. Bartholomäi und St. Spiritus

sollten Bier, Brot und Speck für „Seelenbäder“ erhalten und die Neustädter Kirche

Geld für den Neubau. Außerdem legte sie fest, daß vier Mark Einbecker Währung

für drei Pilgerreisen zu Unserer Lieben Frauen in Aachen verwendet werden sollten.

Die alle sieben Jahre wiederkehrende „Große Heiligthumsfahrt“ nach Aachen war

damals ausgesprochen beliebt (324). Archäologisch läßt sie sich in Einbeck durch

den Fund eines tönernen Flornes belegen, das aus Schichten der Zeit um 1500

geborgen werden konnte (325). ln Aachen wurde am Dom von einer Galerie aus

das „Kleid Mariens“ gezeigt. Die Zurschaustellung dieses bedeutenden Heiligtums

wurde von den Pilgern mit ohrenbetäubendem Lärm aus tönernen Hörner,

sogenannten „Aachhörnern“ begrüßt. Wieder zuhause angelangt, konnten mit-

gebrachte Aachhörner vor allem zur Vertreibung von Unwettern, aber auch als

ganz normale Signalhörner genutzt werden.

Pilgerfahrten spielten im Leben des mittelalterlichen Menschen eine Rolle, die

kaum groß genug eingeschätzt werden kann. Die Gründe waren so vielfältig wie

die Menschen selbst: Für breite Bevölkerungsschichten stellte die Wallfahrt oft die

einzige (weil kirchlich sanktionierte) Möglichkeit dar, fremde Länder und Menschen

kennen zu lernen. Kranke Menschen erhofften sich Linderung oder Heilung ihrer

Gebrechen. Unglückliche Menschen suchten eine Lösung ihrer privaten Probleme.

Reichtum und Macht bedurften des zusätzlichen Beweises der Frömmigkeit

(z.B. Pilgerreise Heinrichs des Löwen nach Jerusalem). Standen am Anfang der

Pilgerbewegung nur die drei bedeutendsten Stätten der abendländischen Christen-

heit als Ziele zur Verfügung (Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela), so ließ die

Entwicklung der mittelalterlichen Pilgerfahrt zur Massenerscheinung zwischen

dem 12. und 15. Jh. ein dichtes Netz kleiner und großer Gnaden- oder Wunderorte

in Mitteleuropa entstehen. Auch das Stift St. Alexandri wurde, seit es in den Besitz

einer „Heilig-Blut-Reliquie“ gelangt war, im frühen 14. Jh. Pilgerziel.

DJV/L VTRGINI5 MAT R IS DEI MARIÄ AQVTSGRAN. A CAROLO MAGNO F.X 1

^ .STRVCTA CVM SEPTEMNALI S.S. REL1QVIARVM OSTE NS 10 NT.

\>n|n* V ^nuuiH’R Ainb Ui .t.rtcb tnnn Äaifcr Carolo Magno rrbarot tmfe lU’ltifft [anuit 'feer licbnürtrify'U fQt\%

tumbsvfarf warfidfftt Cfibbilltuurj

324 Aachener Heiligtumsfahrt. Stich von Abraham

Hogenberg, um 1632. In der Volksmenge links Pilger

mit ihren charakteristischen Mänteln, Hüten und

Pilgerstäben. In der Bildmitte (und Ausschnitt)

homblasende Kinder.

BASI LIGA