234

INNEN-DEKORATION

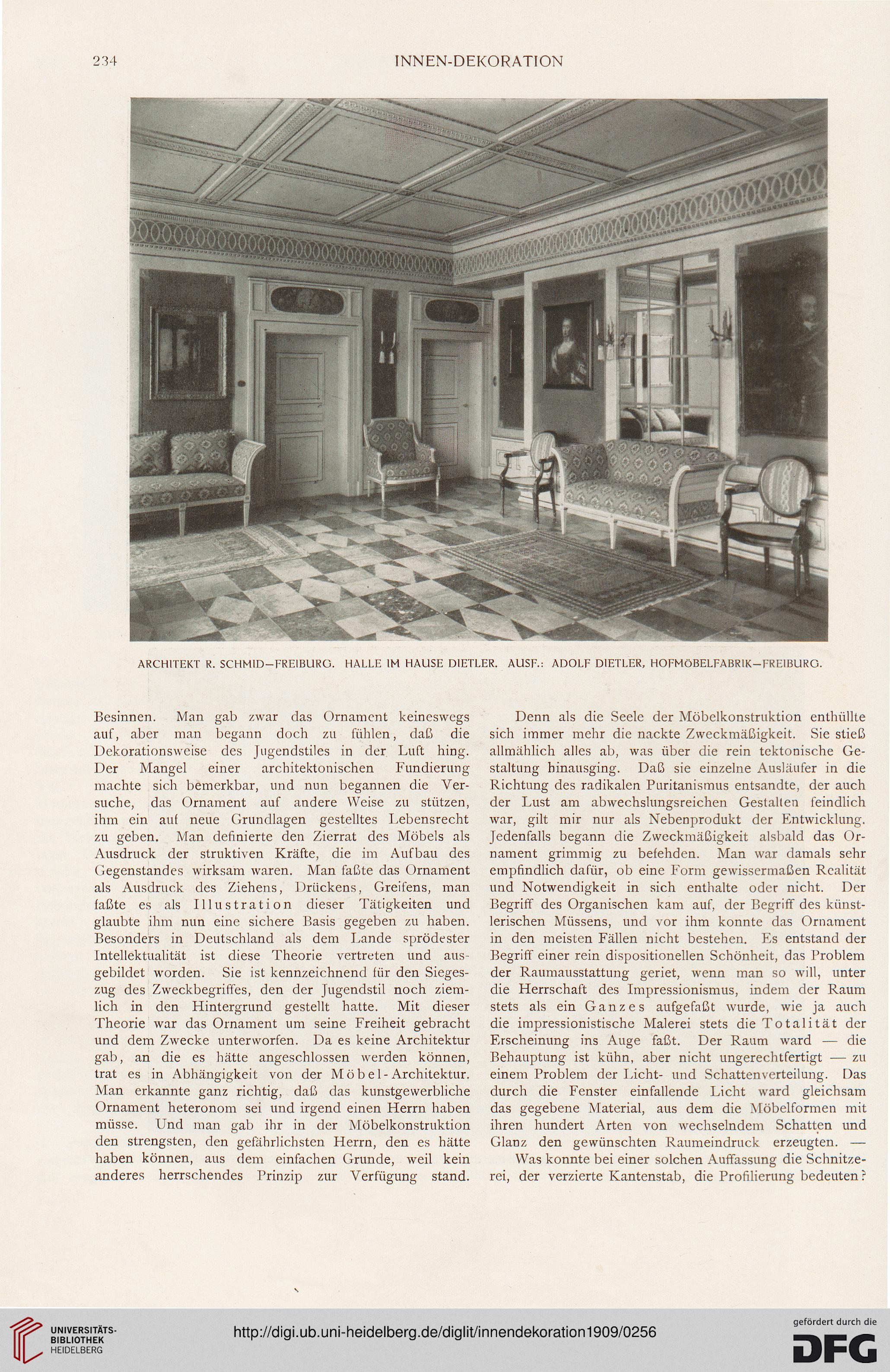

ARCHITEKT R. SCHM1D—FREIBURü. HALLE IM HAUSE D1ETLER. AUSF.: ADOLF D1ETLER, HOFMÖBELFABRIK —FREIBURO.

Besinnen. Man gab zwar das Ornament keineswegs

auf, aber man begann doch zu fühlen, daß die

Dekorationsweise des Jugendstiles in der Luft hing.

Der Mangel einer architektonischen Fundierung

machte sich bemerkbar, und nun begannen die Ver-

suche, das Ornament auf andere Weise zu stützen,

ihm ein auf neue Grundlagen gestelltes Lebensrecht

zu geben. Man definierte den Zierrat des Möbels als

Ausdruck der struktiven Kräfte, die im Aufbau des

Gegenstandes wirksam waren. Man faßte das Ornament

als Ausdruck des Ziehens, Drückens, Greifens, man

faßte es als Illustration dieser Tätigkeiten und

glaubte ihm nun eine sichere Basis gegeben zu haben.

Besonders in Deutschland als dem Lande sprödester

Intellektualität ist diese Theorie vertreten und aus-

gebildet worden. Sie ist kennzeichnend für den Sieges-

zug des Zweckbegriffes, den der Jugendstil noch ziem-

lich in den Hintergrund gestellt hatte. Mit dieser

Theorie war das Ornament um seine Freiheit gebracht

und dem Zwecke unterworfen. Da es keine Architektur

gab, an die es hätte angeschlossen werden können,

trat es in Abhängigkeit von der Möbel-Architektur.

Man erkannte ganz richtig, daß das kunstgewerbliche

Ornament heteronom sei und irgend einen Herrn haben

müsse. Und man gab ihr in der Möbelkonstruktion

den strengsten, den gefährlichsten Herrn, den es hätte

haben können, aus dem einfachen Grunde, weil kein

anderes herrschendes Prinzip zur Verfügung stand.

Denn als die Seele der Möbelkonstruktion enthüllte

sich immer mehr die nackte Zweckmäßigkeit. Sie stieß

allmählich alles ab, was über die rein tektonische Ge-

staltung hinausging. Daß sie einzelne Ausläufer in die

Richtung des radikalen Puritanismus entsandte, der auch

der Lust am abwechslungsreichen Gestallen feindlich

war, gilt mir nur als Nebenprodukt der Entwicklung.

Jedenfalls begann die Zweckmäßigkeit alsbald das Or-

nament grimmig zu befehden. Man war damals sehr

empfindlich dafür, ob eine Form gewissermaßen Realität

und Notwendigkeit in sich enthalte oder nicht. Der

Begriff des Organischen kam auf, der Begriff des künst-

lerischen Müssens, und vor ihm konnte das Ornament

in den meisten Fällen nicht bestehen. Es entstand der

Begriff einer rein dispositionellen Schönheit, das Problem

der Raumausstattung geriet, wenn man so will, unter

die Herrschaft des Impressionismus, indem der Raum

stets als ein Ganzes aufgefaßt wurde, wie ja auch

die impressionistische Malerei stets die Totalität der

Erscheinung ins Auge faßt. Der Raum ward — die

Behauptung ist kühn, aber nicht ungerechtfertigt — zu

einem Problem der Licht- und Schattenverteilung. Das

durch die Fenster einfallende Licht ward gleichsam

das gegebene Material, aus dem die Möbelformen mit

ihren hundert Arten von wechselndem Schatten und

Glanz den gewünschten Raumeindruck erzeugten. —

Was konnte bei einer solchen Auffassung die Schnitze-

rei, der verzierte Kantenstab, die Profilierung bedeuten?

INNEN-DEKORATION

ARCHITEKT R. SCHM1D—FREIBURü. HALLE IM HAUSE D1ETLER. AUSF.: ADOLF D1ETLER, HOFMÖBELFABRIK —FREIBURO.

Besinnen. Man gab zwar das Ornament keineswegs

auf, aber man begann doch zu fühlen, daß die

Dekorationsweise des Jugendstiles in der Luft hing.

Der Mangel einer architektonischen Fundierung

machte sich bemerkbar, und nun begannen die Ver-

suche, das Ornament auf andere Weise zu stützen,

ihm ein auf neue Grundlagen gestelltes Lebensrecht

zu geben. Man definierte den Zierrat des Möbels als

Ausdruck der struktiven Kräfte, die im Aufbau des

Gegenstandes wirksam waren. Man faßte das Ornament

als Ausdruck des Ziehens, Drückens, Greifens, man

faßte es als Illustration dieser Tätigkeiten und

glaubte ihm nun eine sichere Basis gegeben zu haben.

Besonders in Deutschland als dem Lande sprödester

Intellektualität ist diese Theorie vertreten und aus-

gebildet worden. Sie ist kennzeichnend für den Sieges-

zug des Zweckbegriffes, den der Jugendstil noch ziem-

lich in den Hintergrund gestellt hatte. Mit dieser

Theorie war das Ornament um seine Freiheit gebracht

und dem Zwecke unterworfen. Da es keine Architektur

gab, an die es hätte angeschlossen werden können,

trat es in Abhängigkeit von der Möbel-Architektur.

Man erkannte ganz richtig, daß das kunstgewerbliche

Ornament heteronom sei und irgend einen Herrn haben

müsse. Und man gab ihr in der Möbelkonstruktion

den strengsten, den gefährlichsten Herrn, den es hätte

haben können, aus dem einfachen Grunde, weil kein

anderes herrschendes Prinzip zur Verfügung stand.

Denn als die Seele der Möbelkonstruktion enthüllte

sich immer mehr die nackte Zweckmäßigkeit. Sie stieß

allmählich alles ab, was über die rein tektonische Ge-

staltung hinausging. Daß sie einzelne Ausläufer in die

Richtung des radikalen Puritanismus entsandte, der auch

der Lust am abwechslungsreichen Gestallen feindlich

war, gilt mir nur als Nebenprodukt der Entwicklung.

Jedenfalls begann die Zweckmäßigkeit alsbald das Or-

nament grimmig zu befehden. Man war damals sehr

empfindlich dafür, ob eine Form gewissermaßen Realität

und Notwendigkeit in sich enthalte oder nicht. Der

Begriff des Organischen kam auf, der Begriff des künst-

lerischen Müssens, und vor ihm konnte das Ornament

in den meisten Fällen nicht bestehen. Es entstand der

Begriff einer rein dispositionellen Schönheit, das Problem

der Raumausstattung geriet, wenn man so will, unter

die Herrschaft des Impressionismus, indem der Raum

stets als ein Ganzes aufgefaßt wurde, wie ja auch

die impressionistische Malerei stets die Totalität der

Erscheinung ins Auge faßt. Der Raum ward — die

Behauptung ist kühn, aber nicht ungerechtfertigt — zu

einem Problem der Licht- und Schattenverteilung. Das

durch die Fenster einfallende Licht ward gleichsam

das gegebene Material, aus dem die Möbelformen mit

ihren hundert Arten von wechselndem Schatten und

Glanz den gewünschten Raumeindruck erzeugten. —

Was konnte bei einer solchen Auffassung die Schnitze-

rei, der verzierte Kantenstab, die Profilierung bedeuten?