Die Ausstellung „München ,yo8".

!i

fj

\m\

! *

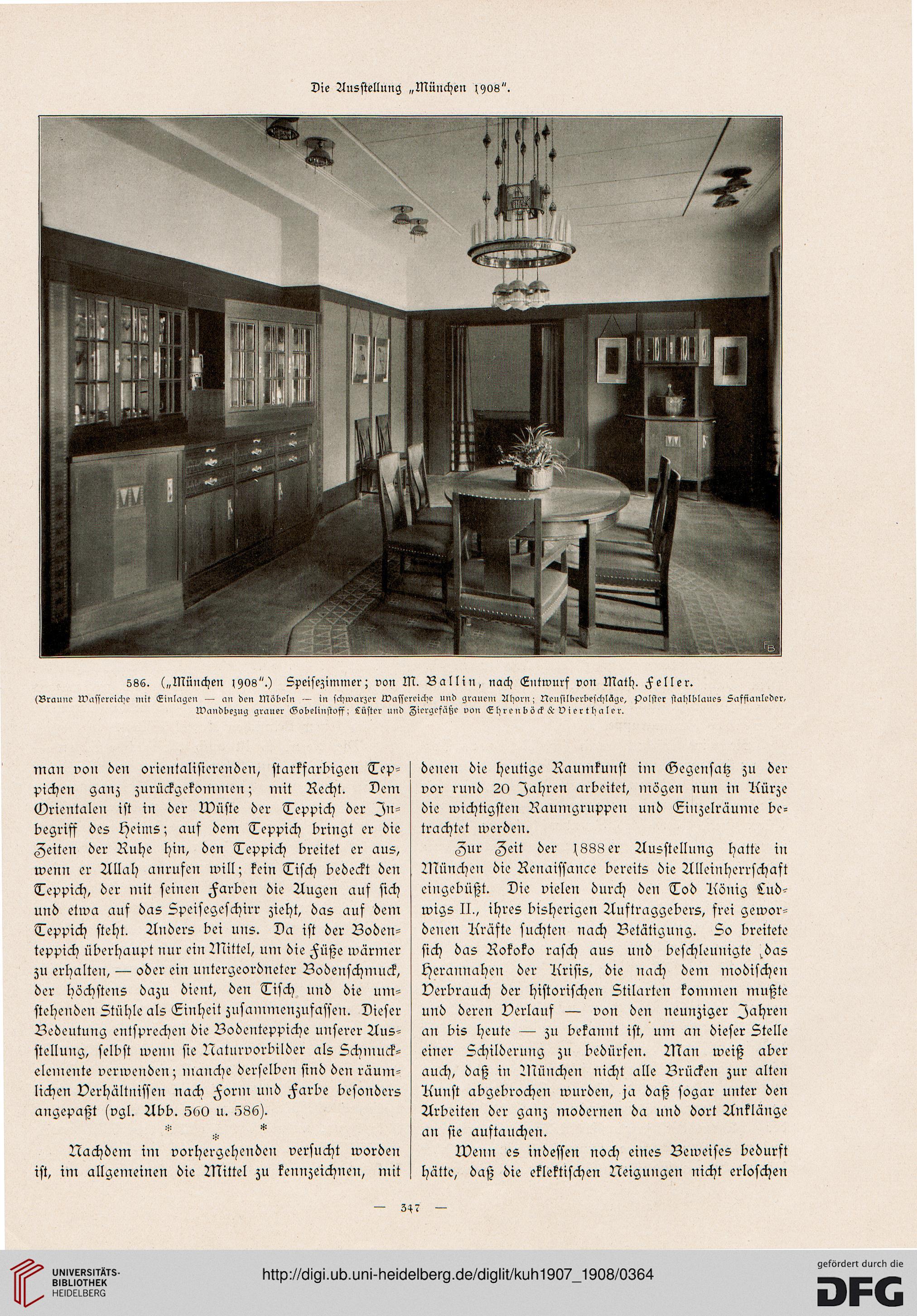

586. („München ,908".) Speisezimmer; von M. Ballin, nach Entwurf von Math. Feiler.

(Braune Wassereiche mit Einlagen — an den Möbeln — in schwarzer Wassereiche und grauem Ahorn; Neusilberbeschläge, Polster stahlblaues Saffianleder,

Wandbezug grauer Gobelinstoff; Lüster und Aiergefäße von E hren b ö ck & £> i er 11} ci Ier.

man von den orientalisierenden, starkfarbigen Tep-

pichen ganz zurückgekommen; mit Recht. Dem

Orientalen ist in der Wüste der Teppich der In-

begriff des Heims; auf dem Teppich bringt er die

Zeiten der Ruhe hin, den Teppich breitet er aus,

wenn er Allah anrnfen will; kein Tisch bedeckt de,i

Teppich, der mit seinen Farben die Augen aus sich

und etwa auf das Speisegeschirr zieht, das auf dem

Teppich steht. Anders bei uns. Da ist der Boden-

teppich überhaupt nur ein Mittel, um die Füße wärmer

zu erhalten, — oder ein untergeordneter Bodenschmuck,

der höchstens dazu dient, den Tisch und die um-

stehenden Stühle als Einheit zusanrmenzufaffen. Dieser

Bedeutung entsprechen die Bodenteppiche unserer Aus-

stellung, selbst wenn sie Naturvorbilder als Schmuck-

elemente verwenden; manche derselben sind den räum-

lichen Verhältnissen nach Form und Farbe besonders

angepaßt (vgl. Abb. 560 u. 586).

* *

Nachdem im vorhergehenden versucht worden

ist, im allgemeinen die Mittel zu kennzeichnen, mit

denen die heutige Raumkunst im Gegensatz zu der

vor rund 20 Jahren arbeitet, mögen nun in Kürze

die wichtigsten Raumgruppen und Einzelräume be-

trachtet werden.

Zur Zeit der 1(888 er Ausstellung hatte in

München die Renaissance bereits die Alleinherrschaft

eingebüßt. Die vielen durch den Tod König Lud-

wigs II., ihres bisherigen Auftraggebers, frei gewor-

denen Kräfte suchten nach Betätigung. So breitete

sich das Rokoko rasch aus und beschleunigte chas

herannahen der Krisis, die nach dem modischen

Verbrauch der historischen Stilarten kommen mußte

und deren Verlauf — von den neunziger Jahren

an bis heute — zu bekannt ist, um an dieser Stelle

einer Schilderung zu bedürfen. Man weiß aber

auch, daß in München nicht alle Brücken zur alten

Kunst abgebrochen wurden, ja daß sogar unter den

Arbeiten der ganz modernen da und dort Anklänge

an sie austauchen.

Wenn cs indessen noch eines Beweises bedurft

hätte, daß die eklektischen Neigungen nicht erloschen

!i

fj

\m\

! *

586. („München ,908".) Speisezimmer; von M. Ballin, nach Entwurf von Math. Feiler.

(Braune Wassereiche mit Einlagen — an den Möbeln — in schwarzer Wassereiche und grauem Ahorn; Neusilberbeschläge, Polster stahlblaues Saffianleder,

Wandbezug grauer Gobelinstoff; Lüster und Aiergefäße von E hren b ö ck & £> i er 11} ci Ier.

man von den orientalisierenden, starkfarbigen Tep-

pichen ganz zurückgekommen; mit Recht. Dem

Orientalen ist in der Wüste der Teppich der In-

begriff des Heims; auf dem Teppich bringt er die

Zeiten der Ruhe hin, den Teppich breitet er aus,

wenn er Allah anrnfen will; kein Tisch bedeckt de,i

Teppich, der mit seinen Farben die Augen aus sich

und etwa auf das Speisegeschirr zieht, das auf dem

Teppich steht. Anders bei uns. Da ist der Boden-

teppich überhaupt nur ein Mittel, um die Füße wärmer

zu erhalten, — oder ein untergeordneter Bodenschmuck,

der höchstens dazu dient, den Tisch und die um-

stehenden Stühle als Einheit zusanrmenzufaffen. Dieser

Bedeutung entsprechen die Bodenteppiche unserer Aus-

stellung, selbst wenn sie Naturvorbilder als Schmuck-

elemente verwenden; manche derselben sind den räum-

lichen Verhältnissen nach Form und Farbe besonders

angepaßt (vgl. Abb. 560 u. 586).

* *

Nachdem im vorhergehenden versucht worden

ist, im allgemeinen die Mittel zu kennzeichnen, mit

denen die heutige Raumkunst im Gegensatz zu der

vor rund 20 Jahren arbeitet, mögen nun in Kürze

die wichtigsten Raumgruppen und Einzelräume be-

trachtet werden.

Zur Zeit der 1(888 er Ausstellung hatte in

München die Renaissance bereits die Alleinherrschaft

eingebüßt. Die vielen durch den Tod König Lud-

wigs II., ihres bisherigen Auftraggebers, frei gewor-

denen Kräfte suchten nach Betätigung. So breitete

sich das Rokoko rasch aus und beschleunigte chas

herannahen der Krisis, die nach dem modischen

Verbrauch der historischen Stilarten kommen mußte

und deren Verlauf — von den neunziger Jahren

an bis heute — zu bekannt ist, um an dieser Stelle

einer Schilderung zu bedürfen. Man weiß aber

auch, daß in München nicht alle Brücken zur alten

Kunst abgebrochen wurden, ja daß sogar unter den

Arbeiten der ganz modernen da und dort Anklänge

an sie austauchen.

Wenn cs indessen noch eines Beweises bedurft

hätte, daß die eklektischen Neigungen nicht erloschen