247

Schaffung ihres Bildnisses und ihrer angeblichen Reliquien

gewaltsam abnehmen zu wollen. Die Sage ist, wenn gleich

grundlos, doch hier eingebürgert und verjährt; sie empfängt

den Besucher am ersten Thore von Osterwitz, sie wird im

letzten Gemache wieder aufgefrischt und ein grosser Theil

des Publicums, nämlich das der kritischen Forschung fremde,

würde sie sich nicht rauben lassen und mit Wehmuth die

sicht- und greifbaren Belege derselben vermissen.

Übrigens hat Osterwitz auch seinen Jungfernsprung

mit einer nicht besser als die Maultaseh - Geschichte beur-

kundeten Sage, welche man bei den älteren Beschreibun-

gen des Schlosses nachlesen mag.

Wenn man eine halbe Meile von der alten Kärnthner-

hauptstadt S. Veit vor dem eben so weit sehenden als weit

gesehenen Schlosse angelangt ist, zeigen sich vorläufig im

Thale zwei interessante Gegenstände, nämlich die Maul-

tasch-Schutt, und ein mit einer niedrigen Mauer umgebenes

viereckiges Feld mit einem Häuschen in der Mitte und mit

vier Thürmchen an den Ecken der Ringmauer.

Die Maultasch-Schutt, ein kleiner runder Hügel, der

Sage nach dadurch entstanden, dass Margaretha beim

Abzüge nach der fruchtlosen Belagerung jeden ihrer Krie-

ger einen Helm voll Erde dort aufschütten liess *), trägt eine

ziemlich einfache Säule von ungefähr zwei Klafter Höhe.

Diese Säule nun soll, wie nicht nur die Sage, sondern

„historische“ Schriftsteller des XIX. Jahrhunderts mit aller

Bestimmtheit berichten, „derwilden Männin Steinbild“, durch

Georg Khevenhiller errichtet oder erneuert, tragen.

Nachstehende Beschreibung wird diese Behauptung

beleuchten: Ein regelmässig viereckiges Piedestal trägt

einen länglich-viereckigen Schaft und darüber ein pyrami-

dalisches Dach. Auf der ersten breiteren Seite des Schaftes

ist Gott Vater, auf der einen Schmalseite die Auferstehung

Christi, auf der zweiten Maria und Joseph mit dem Jesus-

kinde in der Krippe (ober dem Stalle ein Engelskopf),

endlich auf der zweiten Breitseite Christus am Kreuze (zu

dessen Fusse ein Todtenkopf) mit Maria und Johannes

halberhaben eingehauen. Gott Vater mit der Weltkugel hat

einen beinahe griechischen Typus. Soviel das Steinmoos

erkennen lässt, scheint das Ganze eine Arbeit des XIV. Jahr-

hunderts, wiewohl die Einfachheit der Architektonik dieser

Annahme widerspricht. Das Materiale des Schaftes ist weis-

ser [Marmor, des Sockels ein gröberer Kalkstein. Von der

Maultaseh übrigens, wie diese Zeilen zeigen, keine Spur! —

Das oben erwähnte Viereck ist im ganz flachen Felde

(Diluvialschotter mit neuerem Humus bedeckt) angelegt,

die Eckthürme sind klein, niedrig und viereckig. Das genau in

der Mitte liegende Häuschen hat nur ein Gemach mit zwei

Thürenund acht Fenstern,ferner mit einem auf Tragsteinen 1

ruhenden Kamine. Man spricht von der Bestimmung dieses

mauerumschlossenen Vierecks zum Thiergarten, wozu es zu

klein scheint (jede der vier Mauern ist zweihundertsiebzig

Schritte lang), während es scheinbar als Reitschule, oder

zum Ringelrennen besser hätte dienen können. Jedenfalls

sind die Mauern und die Thürme so schwach und niedrig, dass

sie ersichtlich nur zur Einfriedung, nicht aber zur Verthei-

digung bestimmt waren. Übrigens ist die Frage über den

Zweck dieses allerdings etwas sonderbaren Objectes urkund-

lich entschieden. Ursprünglich ein von Georg Khevenhiller

angelegter Obstgarten wurde er bald zum Thiergarten inso-

ferne bestimmt, als er ein seltenes Naturspiel, nämlich eine

mit Geweih versehene Hirschkuh aufnahm, die im Kheven-

hiller’schen Schlosse Landskron bei Villach gefangen worden

war und noch im Hochschlosse Osterwitz abgebildet zu

schauen ist. Gegenwärtig ist der eingeschlossene Platz von

Bäumen entblösst und dient als Viehweide.

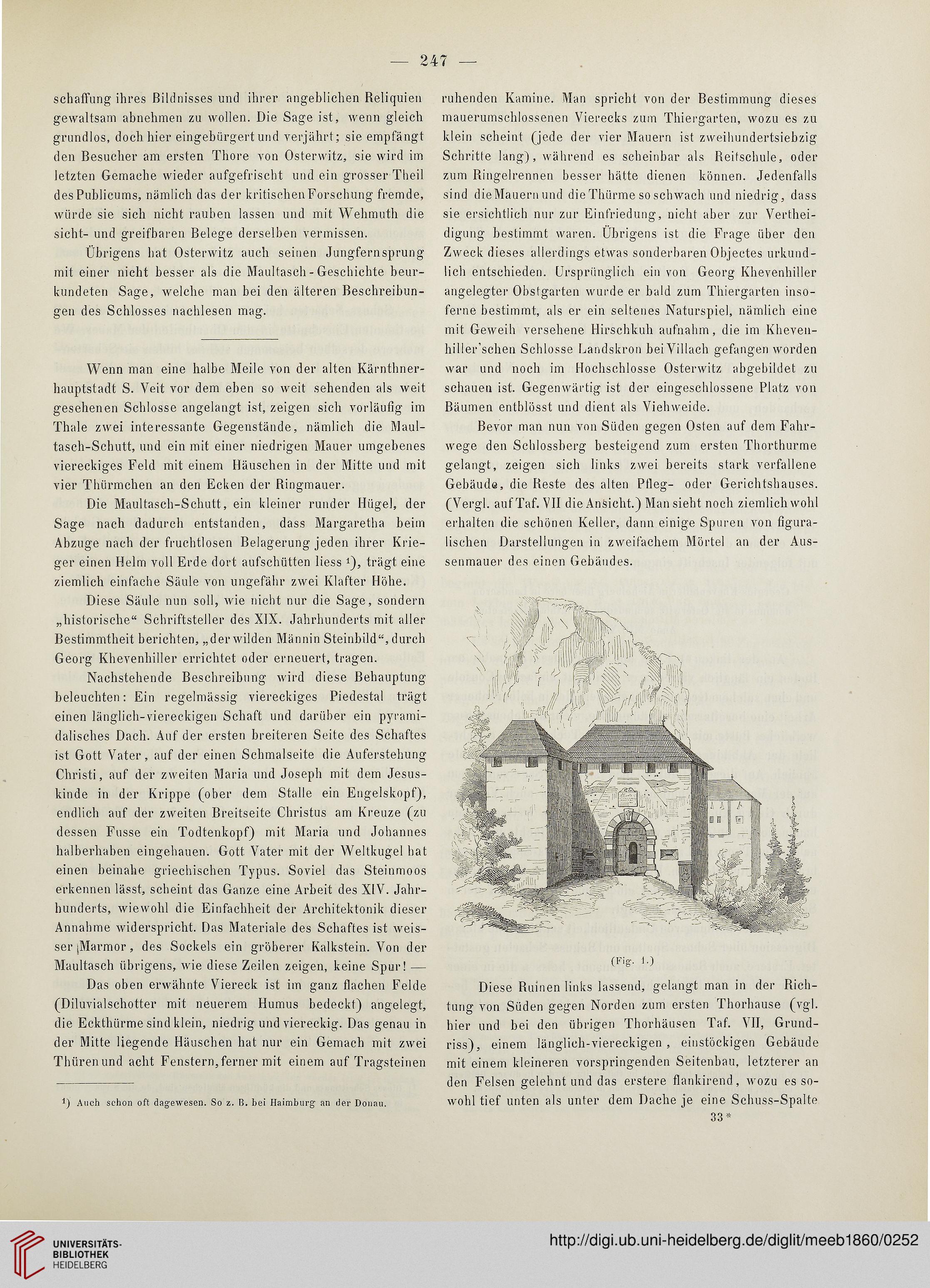

Bevor man nun von Süden gegen Osten auf dem Fahr-

wege den Schlossberg besteigend zum ersten Thorthurme

gelangt, zeigen sich links zwei bereits stark verfallene

Gebäude, die Reste des alten Pfleg- oder Gerichtshauses.

(Vergl. aufTaf. VII die Ansicht.) Man sieht noch ziemlich wohl

erhalten die schönen Keller, dann einige Spuren von figura-

lischen Darstellungen in zweifachem Mörtel an der Aus-

senmauer des einen Gebäudes.

(Fig-, i.)

Diese Ruinen links lassend, gelangt man in der Rich-

tung von Süden gegen Norden zum ersten Thorhause (vgl.

hier und bei den übrigen Thorhäusen Taf. ^ II, Grund-

riss), einem länglich-viereckigen, einstöckigen Gebäude

mit einem kleineren vorspringenden Seitenbau, letzterer an

den Felsen gelehnt und das erstere flankirend, wozu es so-

wohl tief unten als unter dem Dache je eine Schuss-Spalte

33*

1) Auch schon oft dagewesen. So z. 13. bei Haimbnrg an der Donau.

Schaffung ihres Bildnisses und ihrer angeblichen Reliquien

gewaltsam abnehmen zu wollen. Die Sage ist, wenn gleich

grundlos, doch hier eingebürgert und verjährt; sie empfängt

den Besucher am ersten Thore von Osterwitz, sie wird im

letzten Gemache wieder aufgefrischt und ein grosser Theil

des Publicums, nämlich das der kritischen Forschung fremde,

würde sie sich nicht rauben lassen und mit Wehmuth die

sicht- und greifbaren Belege derselben vermissen.

Übrigens hat Osterwitz auch seinen Jungfernsprung

mit einer nicht besser als die Maultaseh - Geschichte beur-

kundeten Sage, welche man bei den älteren Beschreibun-

gen des Schlosses nachlesen mag.

Wenn man eine halbe Meile von der alten Kärnthner-

hauptstadt S. Veit vor dem eben so weit sehenden als weit

gesehenen Schlosse angelangt ist, zeigen sich vorläufig im

Thale zwei interessante Gegenstände, nämlich die Maul-

tasch-Schutt, und ein mit einer niedrigen Mauer umgebenes

viereckiges Feld mit einem Häuschen in der Mitte und mit

vier Thürmchen an den Ecken der Ringmauer.

Die Maultasch-Schutt, ein kleiner runder Hügel, der

Sage nach dadurch entstanden, dass Margaretha beim

Abzüge nach der fruchtlosen Belagerung jeden ihrer Krie-

ger einen Helm voll Erde dort aufschütten liess *), trägt eine

ziemlich einfache Säule von ungefähr zwei Klafter Höhe.

Diese Säule nun soll, wie nicht nur die Sage, sondern

„historische“ Schriftsteller des XIX. Jahrhunderts mit aller

Bestimmtheit berichten, „derwilden Männin Steinbild“, durch

Georg Khevenhiller errichtet oder erneuert, tragen.

Nachstehende Beschreibung wird diese Behauptung

beleuchten: Ein regelmässig viereckiges Piedestal trägt

einen länglich-viereckigen Schaft und darüber ein pyrami-

dalisches Dach. Auf der ersten breiteren Seite des Schaftes

ist Gott Vater, auf der einen Schmalseite die Auferstehung

Christi, auf der zweiten Maria und Joseph mit dem Jesus-

kinde in der Krippe (ober dem Stalle ein Engelskopf),

endlich auf der zweiten Breitseite Christus am Kreuze (zu

dessen Fusse ein Todtenkopf) mit Maria und Johannes

halberhaben eingehauen. Gott Vater mit der Weltkugel hat

einen beinahe griechischen Typus. Soviel das Steinmoos

erkennen lässt, scheint das Ganze eine Arbeit des XIV. Jahr-

hunderts, wiewohl die Einfachheit der Architektonik dieser

Annahme widerspricht. Das Materiale des Schaftes ist weis-

ser [Marmor, des Sockels ein gröberer Kalkstein. Von der

Maultaseh übrigens, wie diese Zeilen zeigen, keine Spur! —

Das oben erwähnte Viereck ist im ganz flachen Felde

(Diluvialschotter mit neuerem Humus bedeckt) angelegt,

die Eckthürme sind klein, niedrig und viereckig. Das genau in

der Mitte liegende Häuschen hat nur ein Gemach mit zwei

Thürenund acht Fenstern,ferner mit einem auf Tragsteinen 1

ruhenden Kamine. Man spricht von der Bestimmung dieses

mauerumschlossenen Vierecks zum Thiergarten, wozu es zu

klein scheint (jede der vier Mauern ist zweihundertsiebzig

Schritte lang), während es scheinbar als Reitschule, oder

zum Ringelrennen besser hätte dienen können. Jedenfalls

sind die Mauern und die Thürme so schwach und niedrig, dass

sie ersichtlich nur zur Einfriedung, nicht aber zur Verthei-

digung bestimmt waren. Übrigens ist die Frage über den

Zweck dieses allerdings etwas sonderbaren Objectes urkund-

lich entschieden. Ursprünglich ein von Georg Khevenhiller

angelegter Obstgarten wurde er bald zum Thiergarten inso-

ferne bestimmt, als er ein seltenes Naturspiel, nämlich eine

mit Geweih versehene Hirschkuh aufnahm, die im Kheven-

hiller’schen Schlosse Landskron bei Villach gefangen worden

war und noch im Hochschlosse Osterwitz abgebildet zu

schauen ist. Gegenwärtig ist der eingeschlossene Platz von

Bäumen entblösst und dient als Viehweide.

Bevor man nun von Süden gegen Osten auf dem Fahr-

wege den Schlossberg besteigend zum ersten Thorthurme

gelangt, zeigen sich links zwei bereits stark verfallene

Gebäude, die Reste des alten Pfleg- oder Gerichtshauses.

(Vergl. aufTaf. VII die Ansicht.) Man sieht noch ziemlich wohl

erhalten die schönen Keller, dann einige Spuren von figura-

lischen Darstellungen in zweifachem Mörtel an der Aus-

senmauer des einen Gebäudes.

(Fig-, i.)

Diese Ruinen links lassend, gelangt man in der Rich-

tung von Süden gegen Norden zum ersten Thorhause (vgl.

hier und bei den übrigen Thorhäusen Taf. ^ II, Grund-

riss), einem länglich-viereckigen, einstöckigen Gebäude

mit einem kleineren vorspringenden Seitenbau, letzterer an

den Felsen gelehnt und das erstere flankirend, wozu es so-

wohl tief unten als unter dem Dache je eine Schuss-Spalte

33*

1) Auch schon oft dagewesen. So z. 13. bei Haimbnrg an der Donau.