24

COMMENTAIRE SUR UN PASSAGE D'HÉRODOTE

mystérieuses, et rapporta, à leur sujet, ce qui suit : « De tous les Égyptiens, Libyens

et Grecs avec qui je me suis entretenu, aucun ne se flattait de les connaître, si ce n'est

l'hiérogrammate ou interprète des hiéroglyphes de Minerve à Sais, en Égypte. Je crus

néanmoins qu'il plaisantait, quand il m'assura qu'il en avait une connaissance cer-

taine. Il me dit qu'entre Syène dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait deux mon-

tagnes, dont le sommet se terminait en pointe; que l'une de ces montagnes s'appelait

Crophi et l'autre Mophi. Les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sortaient,

disait-il, du milieu de ces montagnes; la moitié de leurs eaux coulait en Égypte, vers

le nord, et l'autre moitié en Éthiopie, dans le sud. »

C'est donc ainsi que les anciens Égyptiens imaginaient les sources du Nil. Cette

croyance était si fortement enracinée, qu'en dépit des travaux d'Ératosthène et des

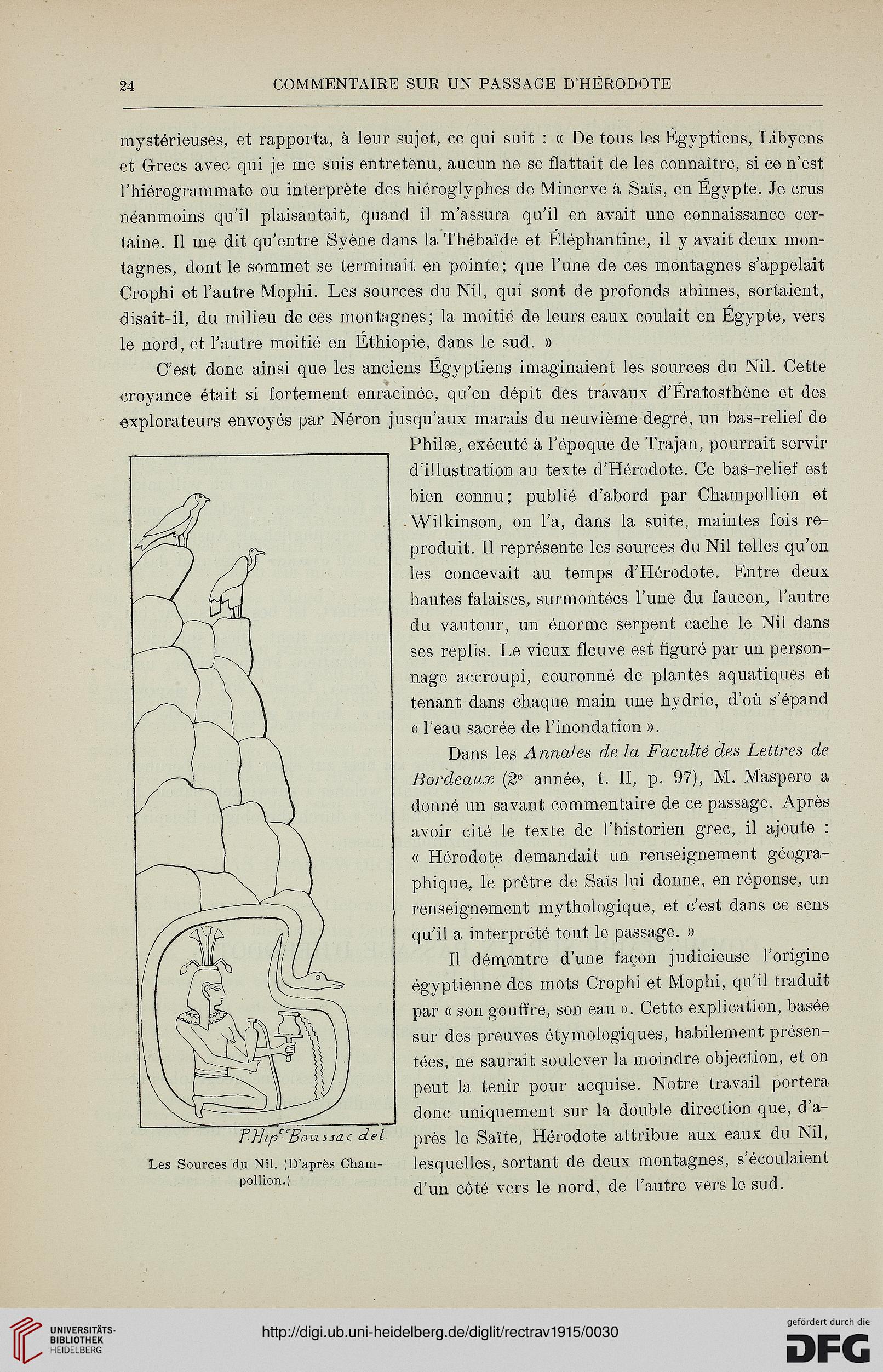

explorateurs envoyés par Néron jusqu'aux marais du neuvième degré, un bas-relief de

Philse, exécuté à l'époque de Trajan, pourrait servir

d'illustration au texte d'Hérodote. Ce bas-relief est

bien connu; publié d'abord par Champollion et

Wilkinson, on l'a, dans la suite, maintes fois re-

produit. Il représente les sources du Nil telles qu'on

les concevait au temps d'Hérodote. Entre deux

hautes falaises, surmontées l'une du faucon, l'autre

du vautour, un énorme serpent cache le Nil dans

ses replis. Le vieux fleuve est figuré par un person-

nage accroupi, couronné de plantes aquatiques et

tenant dans chaque main une hydrie, d'où s'épand

o l'eau sacrée de l'inondation ».

Dans les A nna/es de la Faculté des Lettres de

Bordeaux (2e année, t. II, p. 97), M. Maspero a

donné un savant commentaire de ce passage. Après

avoir cité le texte de l'historien grec, il ajoute :

« Hérodote demandait un renseignement géogra-

phique, le prêtre de Sais lui donne, en réponse, un

renseignement mythologique, et c'est dans ce sens

qu'il a interprété tout le passage. »

Il démontre d'une façon judicieuse l'origine

égyptienne des mots Crophi et Mophi, qu'il traduit

par « son gouffre, son eau ». Cette explication, basée

sur des preuves étymologiques, habilement présen-

tées, ne saurait soulever la moindre objection, et on

peut la tenir pour acquise. Notre travail portera

donc uniquement sur la double direction que, d'a-

FHjp^Bo-assac del près ]e Saïte, Hérodote attribue aux eaux du Nil,

Les Sources du Nil. (D'après Cham- lesquelles, sortant de deux montagnes, s'écoulaient

polhon') d'un côté vers le nord, de l'autre vers le sud.

COMMENTAIRE SUR UN PASSAGE D'HÉRODOTE

mystérieuses, et rapporta, à leur sujet, ce qui suit : « De tous les Égyptiens, Libyens

et Grecs avec qui je me suis entretenu, aucun ne se flattait de les connaître, si ce n'est

l'hiérogrammate ou interprète des hiéroglyphes de Minerve à Sais, en Égypte. Je crus

néanmoins qu'il plaisantait, quand il m'assura qu'il en avait une connaissance cer-

taine. Il me dit qu'entre Syène dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait deux mon-

tagnes, dont le sommet se terminait en pointe; que l'une de ces montagnes s'appelait

Crophi et l'autre Mophi. Les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sortaient,

disait-il, du milieu de ces montagnes; la moitié de leurs eaux coulait en Égypte, vers

le nord, et l'autre moitié en Éthiopie, dans le sud. »

C'est donc ainsi que les anciens Égyptiens imaginaient les sources du Nil. Cette

croyance était si fortement enracinée, qu'en dépit des travaux d'Ératosthène et des

explorateurs envoyés par Néron jusqu'aux marais du neuvième degré, un bas-relief de

Philse, exécuté à l'époque de Trajan, pourrait servir

d'illustration au texte d'Hérodote. Ce bas-relief est

bien connu; publié d'abord par Champollion et

Wilkinson, on l'a, dans la suite, maintes fois re-

produit. Il représente les sources du Nil telles qu'on

les concevait au temps d'Hérodote. Entre deux

hautes falaises, surmontées l'une du faucon, l'autre

du vautour, un énorme serpent cache le Nil dans

ses replis. Le vieux fleuve est figuré par un person-

nage accroupi, couronné de plantes aquatiques et

tenant dans chaque main une hydrie, d'où s'épand

o l'eau sacrée de l'inondation ».

Dans les A nna/es de la Faculté des Lettres de

Bordeaux (2e année, t. II, p. 97), M. Maspero a

donné un savant commentaire de ce passage. Après

avoir cité le texte de l'historien grec, il ajoute :

« Hérodote demandait un renseignement géogra-

phique, le prêtre de Sais lui donne, en réponse, un

renseignement mythologique, et c'est dans ce sens

qu'il a interprété tout le passage. »

Il démontre d'une façon judicieuse l'origine

égyptienne des mots Crophi et Mophi, qu'il traduit

par « son gouffre, son eau ». Cette explication, basée

sur des preuves étymologiques, habilement présen-

tées, ne saurait soulever la moindre objection, et on

peut la tenir pour acquise. Notre travail portera

donc uniquement sur la double direction que, d'a-

FHjp^Bo-assac del près ]e Saïte, Hérodote attribue aux eaux du Nil,

Les Sources du Nil. (D'après Cham- lesquelles, sortant de deux montagnes, s'écoulaient

polhon') d'un côté vers le nord, de l'autre vers le sud.