DER SPRACHGEIST ALS DOPPELEMPFINDER. 227

reits durchackert worden: woselbst auch die terminologischen und metho-

dischen Voraussetzungen der vorliegenden Studie zu entnehmen sind;

— insbesondere in einer Abhandlung über „Das Doppelempfinden in

der Geistesgeschichte" (in dieser Zeitschrift3) ist denn auch die hier

bezweckte Untersuchung der synästhetischen Elemente der Sprache

methodologisch bereits angebahnt und begründet. Für die Zwecke der

vorliegenden Untersuchung müssen wir indes die folgenden psycho-

logisch-historischen Einzelheiten als unerläßlichste Voraussetzungen

herübernehmen:

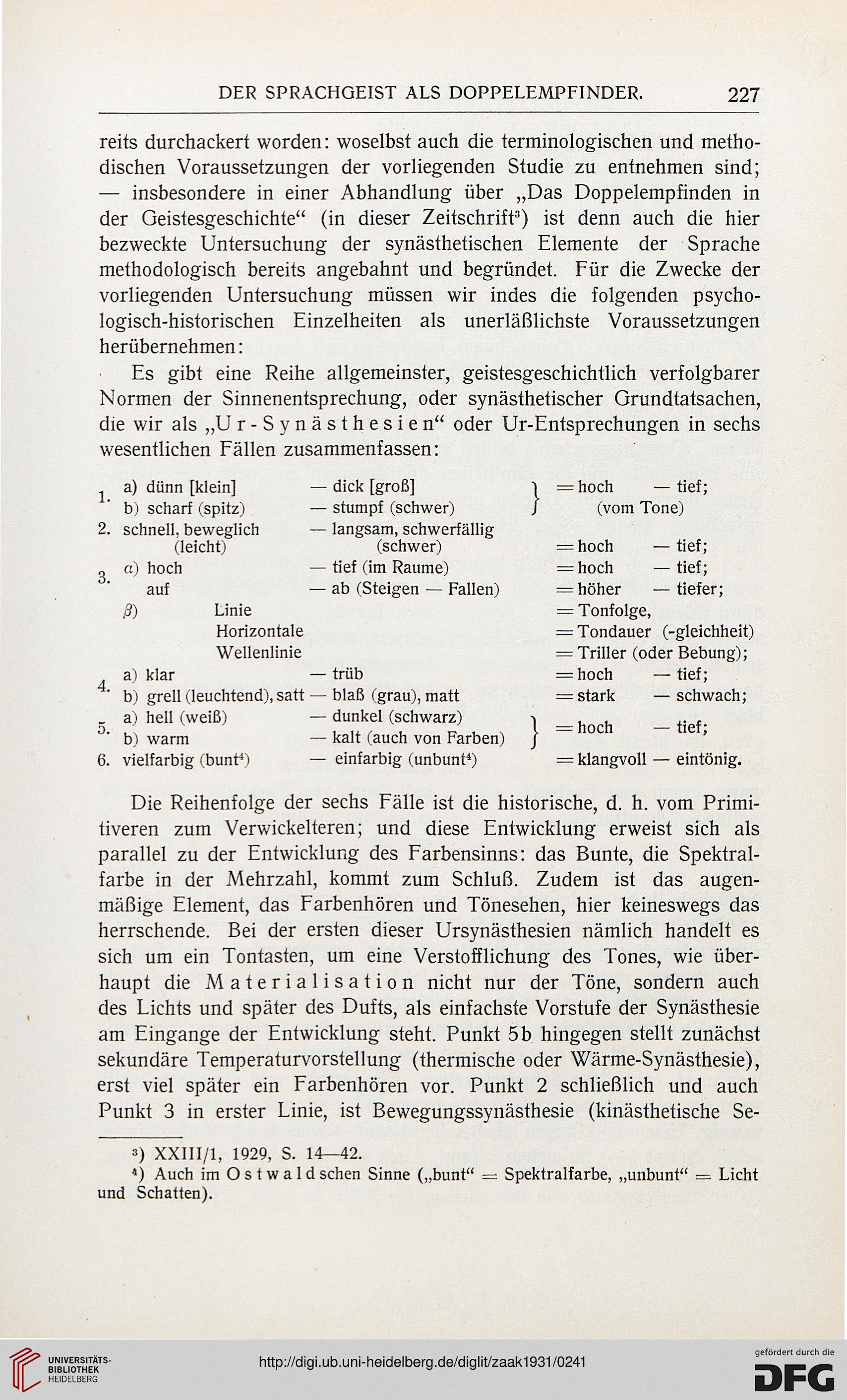

Es gibt eine Reihe allgemeinster, geistesgeschichtlich verfolgbarer

Normen der Sinnenentsprechung, oder synästhetischer Grundtatsachen,

die wir als „U r - S y n ä s t h e s i e n" oder Ur-Entsprechungen in sechs

wesentlichen Fällen zusammenfassen:

j a) dünn [klein]

b) scharf (spitz)

2. schnell, beweglich

(leicht)

„ et) hoch

auf

ß) Linie

Horizontale

Wellenlinie

a) klar

b) grell (leuchtend), satt

_ a) hell (weiß)

b) warm

6. vielfarbig (bunt4)

dick [groß]

stumpf (schwer)

langsam, schwerfällig

(schwer)

tief (im Räume)

ab (Steigen — Fallen)

trüb

blaß (grau), matt

dunkel (schwarz)

kalt (auch von Farben)

einfarbig (unbunt4)

= hoch — tief;

(vom Tone)

= hoch — tief;

= hoch —tief;

= höher — tiefer;

= Tonfolge,

= Tondauer (-gleichheit)

= Triller (oder Bebung);

= hoch — tief;

= stark —schwach;

= hoch — tief;

= klangvoll — eintönig.

Die Reihenfolge der sechs Fälle ist die historische, d. h. vom Primi-

tiveren zum Verwickelteren; und diese Entwicklung erweist sich als

parallel zu der Entwicklung des Farbensinns: das Bunte, die Spektral-

farbe in der Mehrzahl, kommt zum Schluß. Zudem ist das augen-

mäßige Element, das Farbenhören und Tönesehen, hier keineswegs das

herrschende. Bei der ersten dieser Ursynästhesien nämlich handelt es

sich um ein Tontasten, um eine Verstofflichung des Tones, wie über-

haupt die Materialisation nicht nur der Töne, sondern auch

des Lichts und später des Dufts, als einfachste Vorstufe der Synästhesie

am Eingange der Entwicklung steht. Punkt 5 b hingegen stellt zunächst

sekundäre Temperaturvorstellung (thermische oder Wärme-Synästhesie),

erst viel später ein Farbenhören vor. Punkt 2 schließlich und auch

Punkt 3 in erster Linie, ist Bewegungssynästhesie (kinästhetische Se-

3) XXIII/l, 1929, S. 14—42.

*) Auch im O s t w a 1 d sehen Sinne („bunt" = Spektralfarbe, „unbunt" = Licht

und Schatten).

reits durchackert worden: woselbst auch die terminologischen und metho-

dischen Voraussetzungen der vorliegenden Studie zu entnehmen sind;

— insbesondere in einer Abhandlung über „Das Doppelempfinden in

der Geistesgeschichte" (in dieser Zeitschrift3) ist denn auch die hier

bezweckte Untersuchung der synästhetischen Elemente der Sprache

methodologisch bereits angebahnt und begründet. Für die Zwecke der

vorliegenden Untersuchung müssen wir indes die folgenden psycho-

logisch-historischen Einzelheiten als unerläßlichste Voraussetzungen

herübernehmen:

Es gibt eine Reihe allgemeinster, geistesgeschichtlich verfolgbarer

Normen der Sinnenentsprechung, oder synästhetischer Grundtatsachen,

die wir als „U r - S y n ä s t h e s i e n" oder Ur-Entsprechungen in sechs

wesentlichen Fällen zusammenfassen:

j a) dünn [klein]

b) scharf (spitz)

2. schnell, beweglich

(leicht)

„ et) hoch

auf

ß) Linie

Horizontale

Wellenlinie

a) klar

b) grell (leuchtend), satt

_ a) hell (weiß)

b) warm

6. vielfarbig (bunt4)

dick [groß]

stumpf (schwer)

langsam, schwerfällig

(schwer)

tief (im Räume)

ab (Steigen — Fallen)

trüb

blaß (grau), matt

dunkel (schwarz)

kalt (auch von Farben)

einfarbig (unbunt4)

= hoch — tief;

(vom Tone)

= hoch — tief;

= hoch —tief;

= höher — tiefer;

= Tonfolge,

= Tondauer (-gleichheit)

= Triller (oder Bebung);

= hoch — tief;

= stark —schwach;

= hoch — tief;

= klangvoll — eintönig.

Die Reihenfolge der sechs Fälle ist die historische, d. h. vom Primi-

tiveren zum Verwickelteren; und diese Entwicklung erweist sich als

parallel zu der Entwicklung des Farbensinns: das Bunte, die Spektral-

farbe in der Mehrzahl, kommt zum Schluß. Zudem ist das augen-

mäßige Element, das Farbenhören und Tönesehen, hier keineswegs das

herrschende. Bei der ersten dieser Ursynästhesien nämlich handelt es

sich um ein Tontasten, um eine Verstofflichung des Tones, wie über-

haupt die Materialisation nicht nur der Töne, sondern auch

des Lichts und später des Dufts, als einfachste Vorstufe der Synästhesie

am Eingange der Entwicklung steht. Punkt 5 b hingegen stellt zunächst

sekundäre Temperaturvorstellung (thermische oder Wärme-Synästhesie),

erst viel später ein Farbenhören vor. Punkt 2 schließlich und auch

Punkt 3 in erster Linie, ist Bewegungssynästhesie (kinästhetische Se-

3) XXIII/l, 1929, S. 14—42.

*) Auch im O s t w a 1 d sehen Sinne („bunt" = Spektralfarbe, „unbunt" = Licht

und Schatten).