79

1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

80

Unter den sonstigen für die Taufsteine von

der Familie des Neuenkirchener charakteristischen

Friesen verdient noch jener besonders hervor-

gehoben zu werden, der sich aus nebeneinander-

gestellten, aufrecht stehenden palmettartigen Ge-

bilden zusammensetzt (Fig. 2). Er kommt sehr

oft vor, so bei den Taufgefäfsen von Leeuwarden,

Wissel, Borken, Keitum,13) Nordherringen u. a.

Der Umstand, dafs er den untern Beckenrand zu

umziehen pflegt, ist ein Beweis, dafs es den An-

fertigern unserer Taufsteine nicht an Empfin-

dung und Sinn für die Bedeutung und eine dem-

entsprechende Verwendung des Ornaments ge-

fehlt hat. Der Taufbrunnen von Groenlo kennt

nur den Palmettenfries. Bei den Taufbecken

zu Wissel und Borken u) wird derselbe viermal

durch je zwei Menschenköpfe unterbrochen.

Alterthümer in Hannover« 10) folgendermafsen

beschrieben: „Eigenthümlich erscheint jedoch

die Ausstattung eines zweiten Frieses welcher

zur Hälfte eine Reihe roher Palmetten (?) und

von diesen, durch eine Rosette und ein senk-

rechtes Blatt geschieden, in der andern Hälfte

sechs alterthümliche Köpfe enthält, die durch

romanische Säulchen — gleich Theilstrichen —

voneinander getrennt, auch durch solche an

den Endpunkten der Reihe beseitet werden."

Nach dieser etwas unklaren Beschreibung scheint

der Taufstein von Bippen ein Gegenstück zu

dem von Südkirchen zu sein. Die trennenden

Säulchen fehlen unseres Erinnerns am Utrechter

Taufgefäfs.

Eine letzte Friesart besteht aus einer Folge

von romanischen Arkaturen. Solche kommen

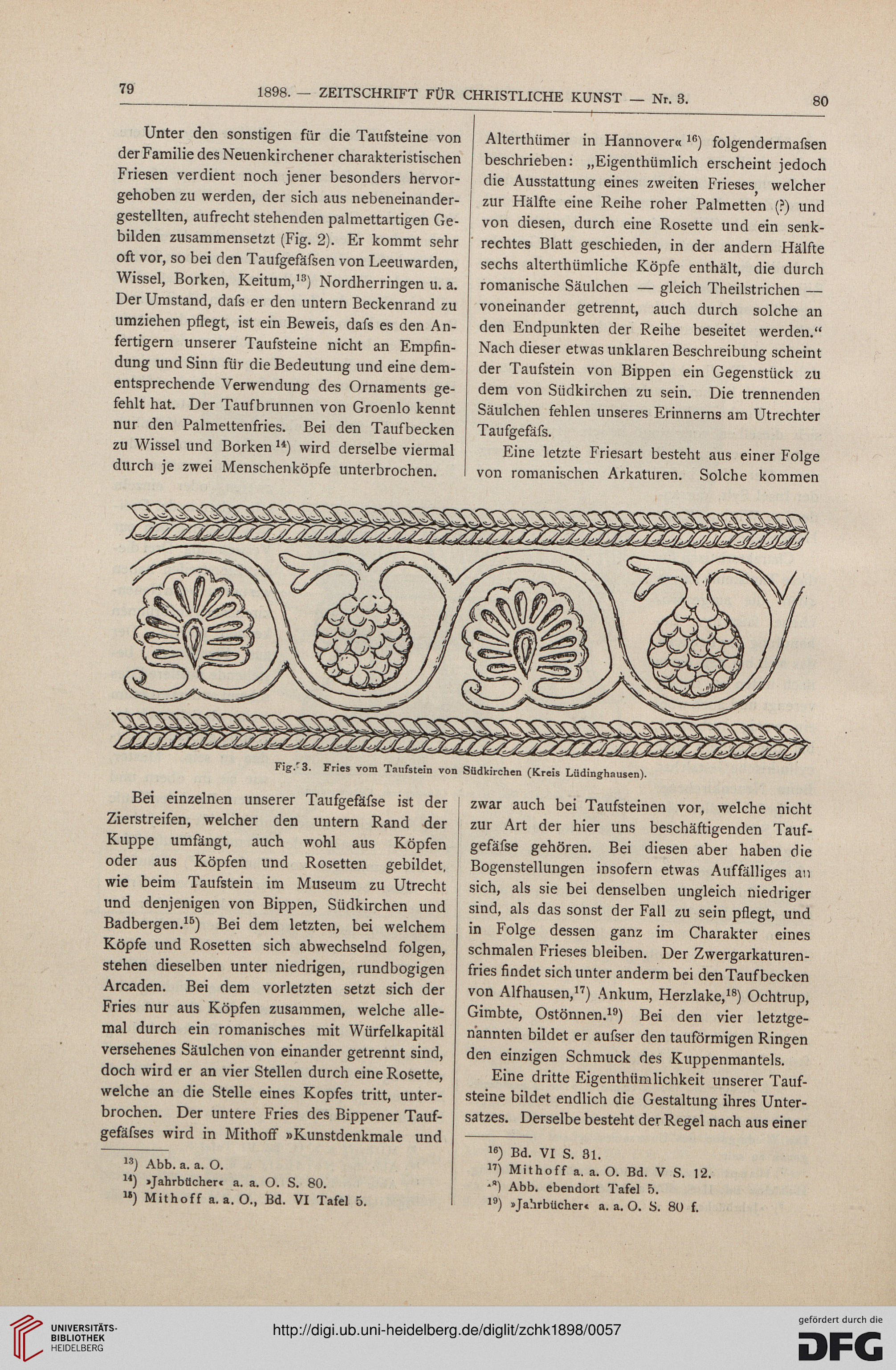

Fig.'3. Fries vom Taufstein von Südkirchen (Kreis Lüdinghausen).

Bei einzelnen unserer Taufgefäfse ist der

Zierstreifen, welcher den untern Rand der

Kuppe umfängt, auch wohl aus Köpfen

oder aus Köpfen und Rosetten gebildet,

wie beim Taufstein im Museum zu Utrecht

und denjenigen von Bippen, Südkirchen und

Badbergen.15) Bei dem letzten, bei welchem

Köpfe und Rosetten sich abwechselnd folgen,

stehen dieselben unter niedrigen, rundbogigen

Arcaden. Bei dem vorletzten setzt sich der

Fries nur aus Köpfen zusammen, welche alle-

mal durch ein romanisches mit Würfelkapitäl

versehenes Säulchen von einander getrennt sind,

doch wird er an vier Stellen durch eine Rosette,

welche an die Stelle eines Kopfes tritt, unter-

brochen. Der untere Fries des Bippener Tauf-

gefäfses wird in Mithoff »Kunstdenkmale und

13) Abb. a. a. O.

") •Jahrbücher« a. a. O. S.

80.

") Mithoff a.a.O., Bd. VI Tafel 5.

zwar auch bei Taufsteinen vor, welche nicht

zur Art der hier uns beschäftigenden Tauf-

gefäfse gehören. Bei diesen aber haben die

Bogenstellungen insofern etwas Auffälliges an

sich, als sie bei denselben ungleich niedriger

sind, als das sonst der Fall zu sein pflegt, und

in Folge dessen ganz im Charakter eines

schmalen Frieses bleiben. Der Zwergarkaturen-

fries findet sich unter anderm bei den Taufbecken

von Alfhausen,17) Ankum, Herzlake,18) Ochtrup,

Gimbte, Ostönnen.19) Bei den vier letztge-

nannten bildet er aufser den tauförmigen Ringen

den einzigen Schmuck des Kuppenmantels.

Eine dritte Eigenthümlichkeit unserer Tauf-

steine bildet endlich die Gestaltung ihres Unter-

satzes. Derselbe besteht der Regel nach aus einer

le) Bd. VI S. 31.

") Mithoff a. a. O. Bd. V S. 12.

*") Abb. ebendort Tafel 5.

•9) »Jahrbücher« a. a. O. S. 80 f.

1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

80

Unter den sonstigen für die Taufsteine von

der Familie des Neuenkirchener charakteristischen

Friesen verdient noch jener besonders hervor-

gehoben zu werden, der sich aus nebeneinander-

gestellten, aufrecht stehenden palmettartigen Ge-

bilden zusammensetzt (Fig. 2). Er kommt sehr

oft vor, so bei den Taufgefäfsen von Leeuwarden,

Wissel, Borken, Keitum,13) Nordherringen u. a.

Der Umstand, dafs er den untern Beckenrand zu

umziehen pflegt, ist ein Beweis, dafs es den An-

fertigern unserer Taufsteine nicht an Empfin-

dung und Sinn für die Bedeutung und eine dem-

entsprechende Verwendung des Ornaments ge-

fehlt hat. Der Taufbrunnen von Groenlo kennt

nur den Palmettenfries. Bei den Taufbecken

zu Wissel und Borken u) wird derselbe viermal

durch je zwei Menschenköpfe unterbrochen.

Alterthümer in Hannover« 10) folgendermafsen

beschrieben: „Eigenthümlich erscheint jedoch

die Ausstattung eines zweiten Frieses welcher

zur Hälfte eine Reihe roher Palmetten (?) und

von diesen, durch eine Rosette und ein senk-

rechtes Blatt geschieden, in der andern Hälfte

sechs alterthümliche Köpfe enthält, die durch

romanische Säulchen — gleich Theilstrichen —

voneinander getrennt, auch durch solche an

den Endpunkten der Reihe beseitet werden."

Nach dieser etwas unklaren Beschreibung scheint

der Taufstein von Bippen ein Gegenstück zu

dem von Südkirchen zu sein. Die trennenden

Säulchen fehlen unseres Erinnerns am Utrechter

Taufgefäfs.

Eine letzte Friesart besteht aus einer Folge

von romanischen Arkaturen. Solche kommen

Fig.'3. Fries vom Taufstein von Südkirchen (Kreis Lüdinghausen).

Bei einzelnen unserer Taufgefäfse ist der

Zierstreifen, welcher den untern Rand der

Kuppe umfängt, auch wohl aus Köpfen

oder aus Köpfen und Rosetten gebildet,

wie beim Taufstein im Museum zu Utrecht

und denjenigen von Bippen, Südkirchen und

Badbergen.15) Bei dem letzten, bei welchem

Köpfe und Rosetten sich abwechselnd folgen,

stehen dieselben unter niedrigen, rundbogigen

Arcaden. Bei dem vorletzten setzt sich der

Fries nur aus Köpfen zusammen, welche alle-

mal durch ein romanisches mit Würfelkapitäl

versehenes Säulchen von einander getrennt sind,

doch wird er an vier Stellen durch eine Rosette,

welche an die Stelle eines Kopfes tritt, unter-

brochen. Der untere Fries des Bippener Tauf-

gefäfses wird in Mithoff »Kunstdenkmale und

13) Abb. a. a. O.

") •Jahrbücher« a. a. O. S.

80.

") Mithoff a.a.O., Bd. VI Tafel 5.

zwar auch bei Taufsteinen vor, welche nicht

zur Art der hier uns beschäftigenden Tauf-

gefäfse gehören. Bei diesen aber haben die

Bogenstellungen insofern etwas Auffälliges an

sich, als sie bei denselben ungleich niedriger

sind, als das sonst der Fall zu sein pflegt, und

in Folge dessen ganz im Charakter eines

schmalen Frieses bleiben. Der Zwergarkaturen-

fries findet sich unter anderm bei den Taufbecken

von Alfhausen,17) Ankum, Herzlake,18) Ochtrup,

Gimbte, Ostönnen.19) Bei den vier letztge-

nannten bildet er aufser den tauförmigen Ringen

den einzigen Schmuck des Kuppenmantels.

Eine dritte Eigenthümlichkeit unserer Tauf-

steine bildet endlich die Gestaltung ihres Unter-

satzes. Derselbe besteht der Regel nach aus einer

le) Bd. VI S. 31.

") Mithoff a. a. O. Bd. V S. 12.

*") Abb. ebendort Tafel 5.

•9) »Jahrbücher« a. a. O. S. 80 f.