1902

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 11

Bewegung dargestellt, ringsum am Sockel verteilt sind. Auch

hier herrscht, trotz aller Vortrefflichkeit im einzelnen, ein völliges

Verkennen dessen vor, was die Hauptsprache der monumen-

talen Erscheinung ausmacht: der Einfachheit und Grösse. Das

haben freilich unsere deutschen Bildhauer auch zum grossen

Teile verlernt und verlernen es offenbar immer mehr unter dem

Einflüsse mancher Besteller.

D’Aroncos Architektur des

Ausstellungs-Gebäudes trägt

diese Eigenschaft in ausge¬

prägter Weise an sich: jeder

Einfall für sich ist geistreich,

talent- und temperamentvoll,

überall aber zeigt sich der

Mangel dessen, was in der ge¬

samten italienischen Lebens¬

gebarung mangelt: die Unter¬

ordnung von Nebensachen

gegenüber grossen, leitenden

Gesichtspunkten. Der Italiener

kennt auch im Leben keine

Unterordnung.

Um der Festesfreude vollen

Ausdruck zu verleihen, nahm

der Architekt seine Zuflucht

zum Detail, nachdem ihm die

Massenerscheinung offenbar

zu ernst war, die, wenn auch in manchen Teilen nicht ganz

neu und originell, doch sehr gut und von wahrer künstleri-

scher Anschauung getragen ist. Die Silhouette des Ganzen

ist interessant, die Einzelausbildung der Eckrisalite, die bloss

horizontale und vertikale Linien zeigen und so die Kuppelkurve

wesentlich heben helfen, von einer gewissen Energie durch-

zogen, kurzum es liegt ein guter Wurf im ganzen. Von akademi-

scher Gebundenheit ist nicht mehr die Spur vorhanden. Als Ver-

such— und ein solcher ist ja eigentlich die ganze Ausstellung —

ist das Ganze äusserst instruktiv, denn es zeigt deutlich die Gren-

zen einer Dekorationsweise, die ohne innerlichen Zusammenhang

mit dem Organismus ist, dem sie eigentlich entspringen müsste*).

*) Vielfach hat die Tagespresse in einem Tone über die Turiner

Ausstellung gesprochen, der das wenig gründliche Eindringen in die Sache

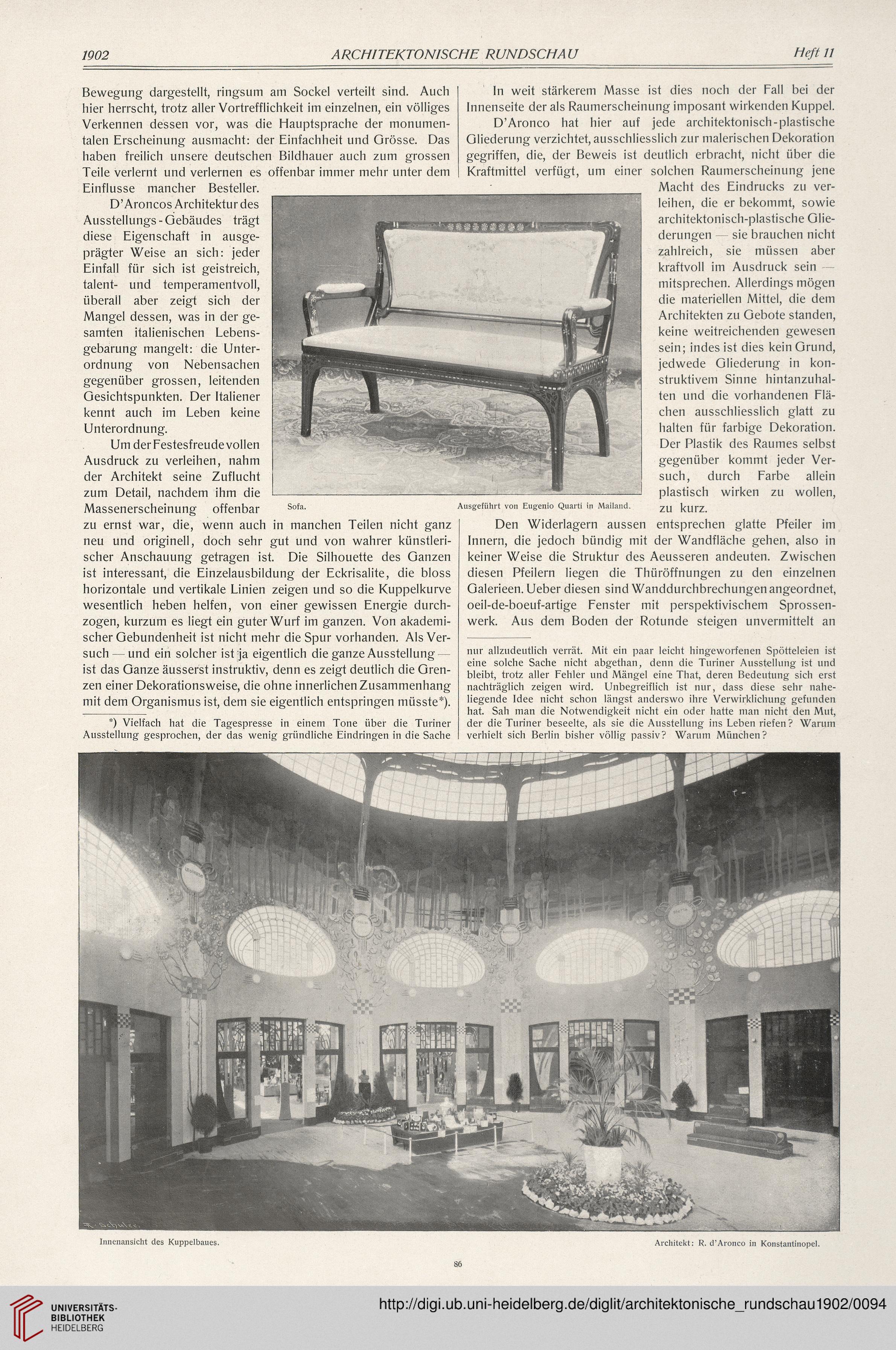

In weit stärkerem Masse ist dies noch der Fall bei der

Innenseite der als Raumerscheinung imposant wirkenden Kuppel.

D’Aronco hat hier auf jede architektonisch-plastische

Gliederung verzichtet, ausschliesslich zur malerischen Dekoration

gegriffen, die, der Beweis ist deutlich erbracht, nicht über die

Kraftmittel verfügt, um einer solchen Raumerscheinung jene

Macht des Eindrucks zu ver-

leihen, die er bekommt, sowie

architektonisch-plastische Glie-

derungen sie brauchen nicht

zahlreich, sie müssen aber

kraftvoll im Ausdruck sein —

mitsprechen. Allerdings mögen

die materiellen Mittel, die dem

Architekten zu Gebote standen,

keine weitreichenden gewesen

sein; indes ist dies kein Grund,

jedwede Gliederung in kon-

struktivem Sinne hintanzuhal-

ten und die vorhandenen Flä-

chen ausschliesslich glatt zu

halten für farbige Dekoration.

Der Plastik des Raumes selbst

gegenüber kommt jeder Ver-

such, durch Farbe allein

plastisch wirken zu wollen,

zu kurz.

Den Widerlagern aussen entsprechen glatte Pfeiler im

Innern, die jedoch bündig mit der Wandfläche gehen, also in

keiner Weise die Struktur des Aeusseren andeuten. Zwischen

diesen Pfeilern liegen die Thüröffnungen zu den einzelnen

Galerieen. Ueber diesen sind Wanddurchbrechungen angeordnet,

oeil-de-boeuf-artige Fenster mit perspektivischem Sprossen-

werk. Aus dem Boden der Rotunde steigen unvermittelt an

nur allzudeutlich verrät. Mit ein paar leicht hingeworfenen Spötteleien ist

eine solche Sache nicht abgethan, denn die Turiner Ausstellung ist und

bleibt, trotz aller Fehler und Mängel eine That, deren Bedeutung sich erst

nachträglich zeigen wird. Unbegreiflich ist nur, dass diese sehr nahe-

liegende Idee nicht schon längst anderswo ihre Verwirklichung gefunden

hat. Sah man die Notwendigkeit nicht ein oder hatte man nicht den Mut,

der die Turiner beseelte, als sie die Ausstellung ins Leben riefen ? Warum

verhielt sich Berlin bisher völlig passiv? Warum München?

Sofa. Ausgeführt von Eugenio Quarti in Mailand.

Innenansicht des Kuppelbaues.

Architekt: R. d’Aronco in Konstantinopel.

86

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 11

Bewegung dargestellt, ringsum am Sockel verteilt sind. Auch

hier herrscht, trotz aller Vortrefflichkeit im einzelnen, ein völliges

Verkennen dessen vor, was die Hauptsprache der monumen-

talen Erscheinung ausmacht: der Einfachheit und Grösse. Das

haben freilich unsere deutschen Bildhauer auch zum grossen

Teile verlernt und verlernen es offenbar immer mehr unter dem

Einflüsse mancher Besteller.

D’Aroncos Architektur des

Ausstellungs-Gebäudes trägt

diese Eigenschaft in ausge¬

prägter Weise an sich: jeder

Einfall für sich ist geistreich,

talent- und temperamentvoll,

überall aber zeigt sich der

Mangel dessen, was in der ge¬

samten italienischen Lebens¬

gebarung mangelt: die Unter¬

ordnung von Nebensachen

gegenüber grossen, leitenden

Gesichtspunkten. Der Italiener

kennt auch im Leben keine

Unterordnung.

Um der Festesfreude vollen

Ausdruck zu verleihen, nahm

der Architekt seine Zuflucht

zum Detail, nachdem ihm die

Massenerscheinung offenbar

zu ernst war, die, wenn auch in manchen Teilen nicht ganz

neu und originell, doch sehr gut und von wahrer künstleri-

scher Anschauung getragen ist. Die Silhouette des Ganzen

ist interessant, die Einzelausbildung der Eckrisalite, die bloss

horizontale und vertikale Linien zeigen und so die Kuppelkurve

wesentlich heben helfen, von einer gewissen Energie durch-

zogen, kurzum es liegt ein guter Wurf im ganzen. Von akademi-

scher Gebundenheit ist nicht mehr die Spur vorhanden. Als Ver-

such— und ein solcher ist ja eigentlich die ganze Ausstellung —

ist das Ganze äusserst instruktiv, denn es zeigt deutlich die Gren-

zen einer Dekorationsweise, die ohne innerlichen Zusammenhang

mit dem Organismus ist, dem sie eigentlich entspringen müsste*).

*) Vielfach hat die Tagespresse in einem Tone über die Turiner

Ausstellung gesprochen, der das wenig gründliche Eindringen in die Sache

In weit stärkerem Masse ist dies noch der Fall bei der

Innenseite der als Raumerscheinung imposant wirkenden Kuppel.

D’Aronco hat hier auf jede architektonisch-plastische

Gliederung verzichtet, ausschliesslich zur malerischen Dekoration

gegriffen, die, der Beweis ist deutlich erbracht, nicht über die

Kraftmittel verfügt, um einer solchen Raumerscheinung jene

Macht des Eindrucks zu ver-

leihen, die er bekommt, sowie

architektonisch-plastische Glie-

derungen sie brauchen nicht

zahlreich, sie müssen aber

kraftvoll im Ausdruck sein —

mitsprechen. Allerdings mögen

die materiellen Mittel, die dem

Architekten zu Gebote standen,

keine weitreichenden gewesen

sein; indes ist dies kein Grund,

jedwede Gliederung in kon-

struktivem Sinne hintanzuhal-

ten und die vorhandenen Flä-

chen ausschliesslich glatt zu

halten für farbige Dekoration.

Der Plastik des Raumes selbst

gegenüber kommt jeder Ver-

such, durch Farbe allein

plastisch wirken zu wollen,

zu kurz.

Den Widerlagern aussen entsprechen glatte Pfeiler im

Innern, die jedoch bündig mit der Wandfläche gehen, also in

keiner Weise die Struktur des Aeusseren andeuten. Zwischen

diesen Pfeilern liegen die Thüröffnungen zu den einzelnen

Galerieen. Ueber diesen sind Wanddurchbrechungen angeordnet,

oeil-de-boeuf-artige Fenster mit perspektivischem Sprossen-

werk. Aus dem Boden der Rotunde steigen unvermittelt an

nur allzudeutlich verrät. Mit ein paar leicht hingeworfenen Spötteleien ist

eine solche Sache nicht abgethan, denn die Turiner Ausstellung ist und

bleibt, trotz aller Fehler und Mängel eine That, deren Bedeutung sich erst

nachträglich zeigen wird. Unbegreiflich ist nur, dass diese sehr nahe-

liegende Idee nicht schon längst anderswo ihre Verwirklichung gefunden

hat. Sah man die Notwendigkeit nicht ein oder hatte man nicht den Mut,

der die Turiner beseelte, als sie die Ausstellung ins Leben riefen ? Warum

verhielt sich Berlin bisher völlig passiv? Warum München?

Sofa. Ausgeführt von Eugenio Quarti in Mailand.

Innenansicht des Kuppelbaues.

Architekt: R. d’Aronco in Konstantinopel.

86