PITTORI PISANI DEL XIV SECOLO

75

Irò finestrette bifore trilobate, appaiono otto figure

di santi (sala V, n. 17). Il lavoro è un'opera vera-

mente poco pregevole (flg. 14-15). Queste otto figure,

forse perchè dovevano esser collocate alla som-

mità di una pala e quindi molto lontane dall'os-

servatore, son dipinte con grossolanità e noncu-

ranza, oggi anche più appariscente dato il pessimo

stato di conservazione in cui son ridotte, così

che sarebbe ben difficile riconoscere in queste

mediocricissime tavolette un allievo dell'Orcagna.

Ad ogni modo esse sono necessarie per incanalarci

in una ricerca che porta ad identificare un pit-

tore che, pur non avendo mai raggiunto un grado

di mediocrità al di sopra della media, ha una

grande importanza per ricostruire cronologica-

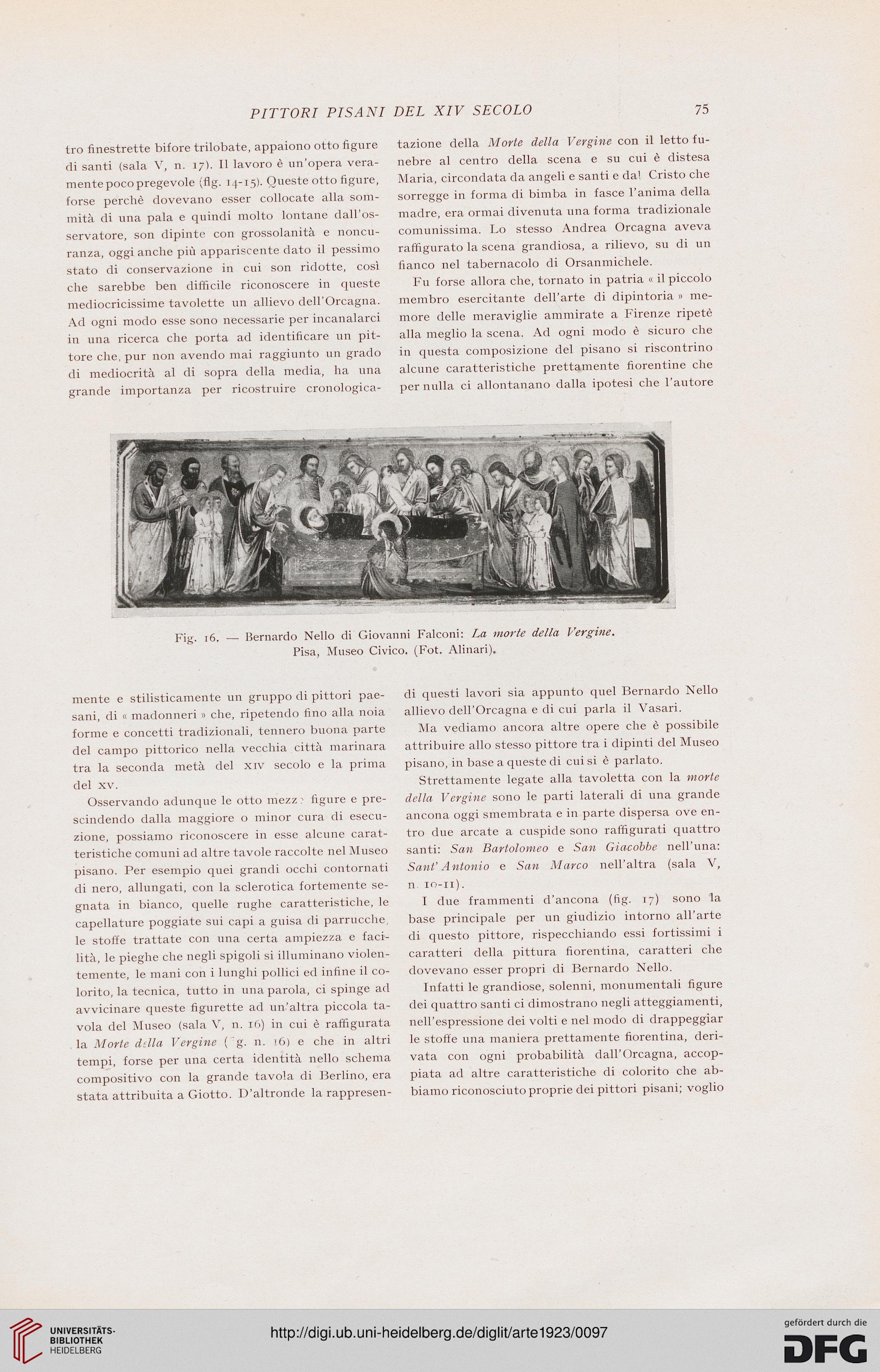

tazione della Morie della Vergine con il letto fu-

nebre al centro della scena e su cui è distesa

Maria, circondata da angeli e santi e dal Cristo che

sorregge in forma di bimba in fasce l'anima della

madre, era ormai divenuta una forma tradizionale

comunissima. Lo stesso Andrea Orcagna aveva

raffigurato la scena grandiosa, a rilievo, su di un

fianco nel tabernacolo di Orsanmichele.

Fu forse allora che, tornato in patria « il piccolo

membro esercitante dell'arte di dipintoria » me-

more delle meraviglie ammirate a Firenze ripetè

alla meglio la scena. Ad ogni modo è sicuro che

in questa composizione del pisano si riscontrino

alcune caratteristiche prettamente fiorentine che

per nulla ci allontanano dalla ipotesi che l'autore

Fig. 16. — Bernardo Nello di Giovanni Falconi: La morte della Vergine.

Pisa, Museo Civico. (Fot. Alinari).

mente e stilisticamente un gruppo di pittori pae-

sani, di « madonneri » che, ripetendo fino alla noia

forme e concetti tradizionali, tennero buona parte

del campo pittorico nella vecchia città marinara

tra la seconda metà del xtv secolo e la prima

del xv.

Osservando adunque le otto mezz ligure e pre-

scindendo dalla maggiore o minor cura di esecu-

zione, possiamo riconoscere in esse alcune carat-

teristiche comuni ad altre tavole raccolte nel Museo

pisano. Per esempio quei grandi occhi contornati

di nero, allungati, con la sclerotica fortemente se-

gnata in bianco, quelle rughe caratteristiche, le

capellature poggiate sui capi a guisa di parrucche,

le stoffe trattate con una certa ampiezza e faci-

lità, le pieghe che negli spigoli si illuminano violen-

temente, le mani con i lunghi pollici ed infine il co-

lorito, la tecnica, tutto in una parola, ci spinge ad

avvicinare queste figurette ad un'altra piccola ta-

vola del Museo (sala V, n. i(>) in cui è raffigurata

la Morte della Vergine ( g. 11. !(>) e che in altri

tempi, forse per una certa identità nello schema

compositivo con la grande tavola di Berlino, era

stata attribuita a Giotto. D'altronde la rappresen-

di questi lavori sia appunto quel Bernardo Nello

allievo dell'Orcagna e di cui parla il Vasari.

Ma vediamo ancora altre opere che è possibile

attribuire allo stesso pittore tra i dipinti del Museo

pisano, in base a queste di cui si è parlato.

Strettamente legate alla tavoletta con la morte

della Vergine sono le parti laterali di una grande

ancona oggi smembrata e in parte dispersa ove en-

tro due arcate a cuspide sono raffigurati quattro

santi: San Bartolomeo e San Giacobbe nell'una:

Sant' Antonio e San Marco nell'altra (sala V,

n 10-11).

I due frammenti d'ancona (fig. 77) sono la

base principale per un giudizio intorno all'arte

di questo pittore, rispecchiando essi fortissimi i

caratteri della pittura fiorentina, caratteri che

dovevano esser propri di Bernardo Nello.

Infatti le grandiose, solenni, monumentali figure

dei quattro santi ci dimostrano negli atteggiamenti,

nell'espressione dei volti e nel modo di drappeggiar

le stoffe una maniera prettamente fiorentina, deri-

vata con ogni probabilità dall'Orcagna, accop-

piata ad altre caratteristiche di colorito che ab-

biamo riconosciuto proprie dei pittori pisani; voglio

75

Irò finestrette bifore trilobate, appaiono otto figure

di santi (sala V, n. 17). Il lavoro è un'opera vera-

mente poco pregevole (flg. 14-15). Queste otto figure,

forse perchè dovevano esser collocate alla som-

mità di una pala e quindi molto lontane dall'os-

servatore, son dipinte con grossolanità e noncu-

ranza, oggi anche più appariscente dato il pessimo

stato di conservazione in cui son ridotte, così

che sarebbe ben difficile riconoscere in queste

mediocricissime tavolette un allievo dell'Orcagna.

Ad ogni modo esse sono necessarie per incanalarci

in una ricerca che porta ad identificare un pit-

tore che, pur non avendo mai raggiunto un grado

di mediocrità al di sopra della media, ha una

grande importanza per ricostruire cronologica-

tazione della Morie della Vergine con il letto fu-

nebre al centro della scena e su cui è distesa

Maria, circondata da angeli e santi e dal Cristo che

sorregge in forma di bimba in fasce l'anima della

madre, era ormai divenuta una forma tradizionale

comunissima. Lo stesso Andrea Orcagna aveva

raffigurato la scena grandiosa, a rilievo, su di un

fianco nel tabernacolo di Orsanmichele.

Fu forse allora che, tornato in patria « il piccolo

membro esercitante dell'arte di dipintoria » me-

more delle meraviglie ammirate a Firenze ripetè

alla meglio la scena. Ad ogni modo è sicuro che

in questa composizione del pisano si riscontrino

alcune caratteristiche prettamente fiorentine che

per nulla ci allontanano dalla ipotesi che l'autore

Fig. 16. — Bernardo Nello di Giovanni Falconi: La morte della Vergine.

Pisa, Museo Civico. (Fot. Alinari).

mente e stilisticamente un gruppo di pittori pae-

sani, di « madonneri » che, ripetendo fino alla noia

forme e concetti tradizionali, tennero buona parte

del campo pittorico nella vecchia città marinara

tra la seconda metà del xtv secolo e la prima

del xv.

Osservando adunque le otto mezz ligure e pre-

scindendo dalla maggiore o minor cura di esecu-

zione, possiamo riconoscere in esse alcune carat-

teristiche comuni ad altre tavole raccolte nel Museo

pisano. Per esempio quei grandi occhi contornati

di nero, allungati, con la sclerotica fortemente se-

gnata in bianco, quelle rughe caratteristiche, le

capellature poggiate sui capi a guisa di parrucche,

le stoffe trattate con una certa ampiezza e faci-

lità, le pieghe che negli spigoli si illuminano violen-

temente, le mani con i lunghi pollici ed infine il co-

lorito, la tecnica, tutto in una parola, ci spinge ad

avvicinare queste figurette ad un'altra piccola ta-

vola del Museo (sala V, n. i(>) in cui è raffigurata

la Morte della Vergine ( g. 11. !(>) e che in altri

tempi, forse per una certa identità nello schema

compositivo con la grande tavola di Berlino, era

stata attribuita a Giotto. D'altronde la rappresen-

di questi lavori sia appunto quel Bernardo Nello

allievo dell'Orcagna e di cui parla il Vasari.

Ma vediamo ancora altre opere che è possibile

attribuire allo stesso pittore tra i dipinti del Museo

pisano, in base a queste di cui si è parlato.

Strettamente legate alla tavoletta con la morte

della Vergine sono le parti laterali di una grande

ancona oggi smembrata e in parte dispersa ove en-

tro due arcate a cuspide sono raffigurati quattro

santi: San Bartolomeo e San Giacobbe nell'una:

Sant' Antonio e San Marco nell'altra (sala V,

n 10-11).

I due frammenti d'ancona (fig. 77) sono la

base principale per un giudizio intorno all'arte

di questo pittore, rispecchiando essi fortissimi i

caratteri della pittura fiorentina, caratteri che

dovevano esser propri di Bernardo Nello.

Infatti le grandiose, solenni, monumentali figure

dei quattro santi ci dimostrano negli atteggiamenti,

nell'espressione dei volti e nel modo di drappeggiar

le stoffe una maniera prettamente fiorentina, deri-

vata con ogni probabilità dall'Orcagna, accop-

piata ad altre caratteristiche di colorito che ab-

biamo riconosciuto proprie dei pittori pisani; voglio