98

VITTORIO MOSCHINI

scuole pittoriche contemporanee. Vediamo così che in tutto il seicento la Toscana

fu la meno propensa a fare del puro colorismo e della pura scenografia e se un napo-

letano poteva non preoccuparsi assolutamente del significato narrativo delle opere e

fare d'un quadro di soggetto religioso una pura delizia degli occhi, per un toscano

la cosa era diversa. Se poi questi non sentiva il soggetto, nè poteva trasformarlo sì

da renderlo un altro, non poteva neppure dipingerlo vivacemente, e in quel suo im-

barazzo morale doveva salvar tutto ricorrendo alla maniera accademica. Questo ci

verrà fatto di ricordare anche in seguito a proposito di certe manierate opere di sog-

getto religioso. Ora, il nostro delicato pittore doveva sentire le favole mitologiche

del settecento galante, e la riprova che esse erano consone al suo temperamento la

troviamo nel fatto che egli le espresse in vivace forma.

Una replica, con notevoli varianti, del quadro di Wilhelmshoehe si conserva nella

Galleria del conte Schònborn nel castello di Pommersfelden. Assai diverso è lo sfondo,

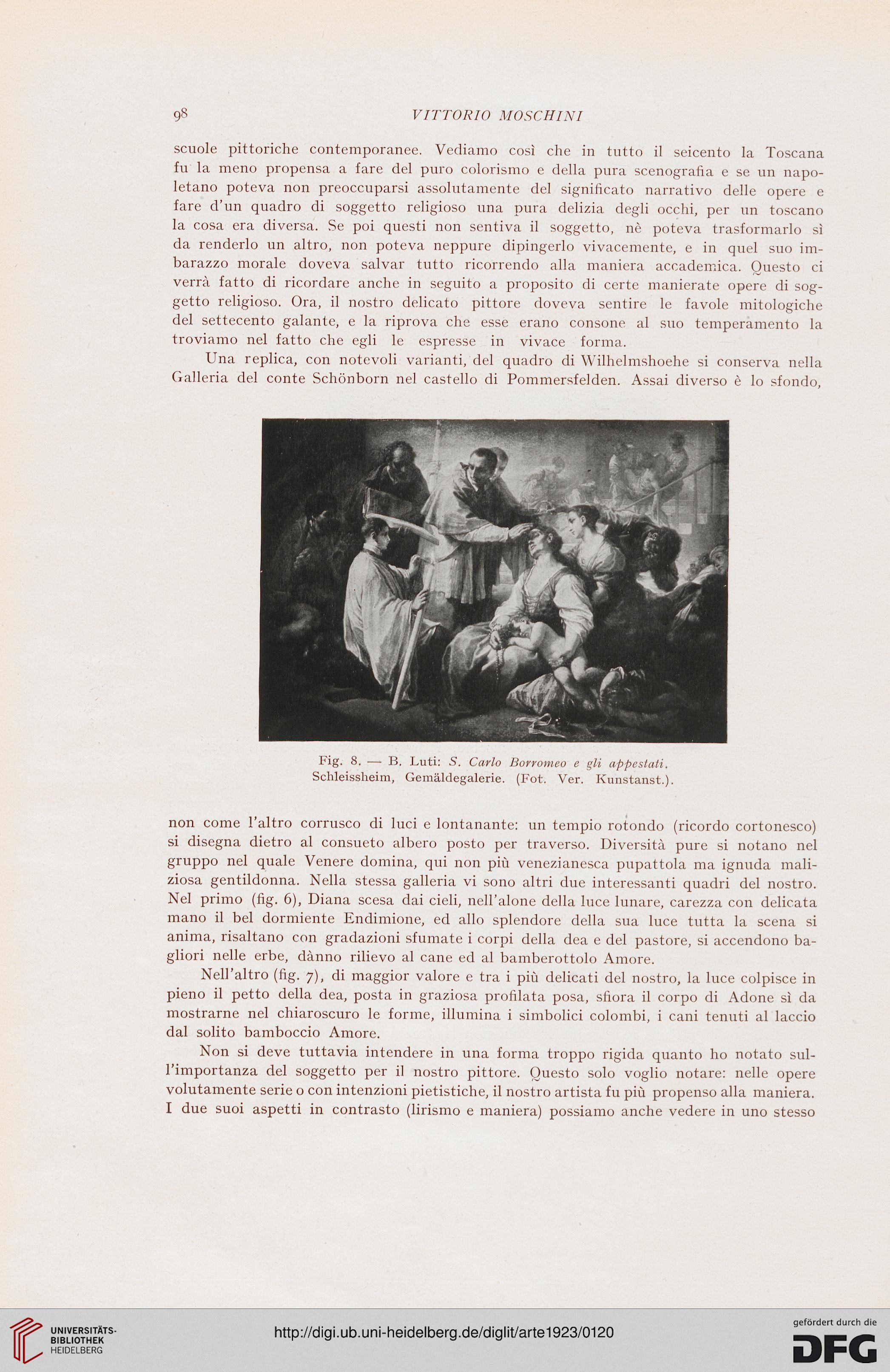

Fig. 8. — B. Luti: S. Carlo Borromeo e gli appestati.

Schleissheim, Gemaklegalerie. (Fot. Ver. Kunstanst.).

non come l'altro corrusco di luci e lontanante: un tempio rotondo (ricordo cortonesco)

si disegna dietro al consueto albero posto per traverso. Diversità pure si notano nel

gruppo nel quale Venere domina, qui non più venezianesca pupattola ma ignuda mali-

ziosa gentildonna. Nella stessa galleria vi sono altri due interessanti quadri del nostro.

Nel primo (fig. 6), Diana scesa dai cieli, nell'alone della luce lunare, carezza con delicata

mano il bel dormiente Endimione, ed allo splendore della sua luce tutta la scena si

anima, risaltano con gradazioni sfumate i corpi della dea e del pastore, si accendono ba-

gliori nelle erbe, dànno rilievo al cane ed al bamberottolo Amore.

Nell'altro (fig. y), di maggior valore e tra i più delicati del nostro, la luce colpisce in

pieno il petto della dea, posta in graziosa profilata posa, sfiora il corpo di Adone sì da

mostrarne nel chiaroscuro le forme, illumina i simbolici colombi, i cani tenuti al laccio

dal solito bamboccio Amore.

Non si deve tuttavia intendere in una forma troppo rigida quanto ho notato sul-

l'importanza del soggetto per il nostro pittore. Questo solo voglio notare: nelle opere

volutamente serie o con intenzioni pietistiche, il nostro artista fu più propenso alla maniera.

I due suoi aspetti in contrasto (lirismo e maniera) possiamo anche vedere in uno stesso

VITTORIO MOSCHINI

scuole pittoriche contemporanee. Vediamo così che in tutto il seicento la Toscana

fu la meno propensa a fare del puro colorismo e della pura scenografia e se un napo-

letano poteva non preoccuparsi assolutamente del significato narrativo delle opere e

fare d'un quadro di soggetto religioso una pura delizia degli occhi, per un toscano

la cosa era diversa. Se poi questi non sentiva il soggetto, nè poteva trasformarlo sì

da renderlo un altro, non poteva neppure dipingerlo vivacemente, e in quel suo im-

barazzo morale doveva salvar tutto ricorrendo alla maniera accademica. Questo ci

verrà fatto di ricordare anche in seguito a proposito di certe manierate opere di sog-

getto religioso. Ora, il nostro delicato pittore doveva sentire le favole mitologiche

del settecento galante, e la riprova che esse erano consone al suo temperamento la

troviamo nel fatto che egli le espresse in vivace forma.

Una replica, con notevoli varianti, del quadro di Wilhelmshoehe si conserva nella

Galleria del conte Schònborn nel castello di Pommersfelden. Assai diverso è lo sfondo,

Fig. 8. — B. Luti: S. Carlo Borromeo e gli appestati.

Schleissheim, Gemaklegalerie. (Fot. Ver. Kunstanst.).

non come l'altro corrusco di luci e lontanante: un tempio rotondo (ricordo cortonesco)

si disegna dietro al consueto albero posto per traverso. Diversità pure si notano nel

gruppo nel quale Venere domina, qui non più venezianesca pupattola ma ignuda mali-

ziosa gentildonna. Nella stessa galleria vi sono altri due interessanti quadri del nostro.

Nel primo (fig. 6), Diana scesa dai cieli, nell'alone della luce lunare, carezza con delicata

mano il bel dormiente Endimione, ed allo splendore della sua luce tutta la scena si

anima, risaltano con gradazioni sfumate i corpi della dea e del pastore, si accendono ba-

gliori nelle erbe, dànno rilievo al cane ed al bamberottolo Amore.

Nell'altro (fig. y), di maggior valore e tra i più delicati del nostro, la luce colpisce in

pieno il petto della dea, posta in graziosa profilata posa, sfiora il corpo di Adone sì da

mostrarne nel chiaroscuro le forme, illumina i simbolici colombi, i cani tenuti al laccio

dal solito bamboccio Amore.

Non si deve tuttavia intendere in una forma troppo rigida quanto ho notato sul-

l'importanza del soggetto per il nostro pittore. Questo solo voglio notare: nelle opere

volutamente serie o con intenzioni pietistiche, il nostro artista fu più propenso alla maniera.

I due suoi aspetti in contrasto (lirismo e maniera) possiamo anche vedere in uno stesso