Ljrst 5.

Da s Buch für All e.

sind die schlesischen Granitbrüche, ebenso die sächsischen

Sandsteinbrüche. Die Schieferbrüche Thüringens ar-

beiten namentlich viel für Bedachungen, doch verfertigen

sie auch, besonders in der Gegend von Sonneberg,

Schiefertafeln, durch die sie den Schieferbrüchen

bei Worms Konkurrenz »rachen. Die Kalkstein- und

Kalkspatbrüche liefern nicht nur Material zu gebranntem

Kalk, sondern auch für die Eisen-, Zucker-, Soda- und

chemischen Fabriken, namentlich in den Bezirken von

Bromberg, Iserlohn und Arnsberg.

In rohen oder nur behauenen Steinen beträgt die

deutsche Ausfuhr über 400,000 Tonnen im Werthe

von fast 10 Millionen Mark, der eine Einfuhr von

beinahe 600,000 Tonnen im Werthe von annähernd

21 Millionen Mark gcgenübersteht. Die Ausfuhr an

Steinwaaren aller Art, namentlich Schiefer, beläuft

sich auf 40,000 Tonnen in einem Werthbetrage von

12 Millionen Mark, während an Dach- und rohem

Tafelschiefer immer noch für 6 Millionen Mark im-

portirt werden. Außerdem werden Backsteine, Dach-

ziegel und feuerfeste Steiue für 10 Millionen, Thon-

waaren für 13 Millionen und Porzellanwaaren für

10 Millionen Mark ausgeführt, bei deren insgesammt

die Einfuhr unbedeutend ist. Denn

auch an Thonen, von der reinsten Por-

zellanerde bis zum Lehm für Ziegeln

und Backsteine, ist Deutschland reich.

Porzellanfabriken gibt es in Deutsch¬

land etwa 110, Ziegeleien etwa 20,000.

Deutschland führt daher jährlich über

100,000 Doppelcentner Porzellanwaaren

und gegen 6 Millionen Mauersteine

aus.

Schließlich sei noch die Asphalt-Prc-

duktion erwähnt, die bei der Verwen-

dung des Asphalts im Straßenbau

einen hohen Aufschwung erfahren hat.

Die Asphaltlager befinden sich in Han-

nover in der Gegend von Limmer, in

Braunschweig und in: Elsaß bei Lol -

sann. Seit dem Jahre 1886 haben cs

die deutschen Asphaltfabriken durch ein

Neues Verfahren dahin gebracht, daß sie

es mit jedem ausländischen Produkt aus-

nehmen können. In Deutschland wer¬

den jährlich durchschnittlich 50,000 Ton¬

nen gewonnen. Eine Einfuhr findet

unter anderen auch von Palästina auS

der Gegend des Todten Meeres statt.

Im Ganzen sind im Bergbau ein-

schließlich der Torfgräberei beinahe

1 Million Personen beschäftigt, so daß

auf 1000 Einwohner des Reiches 21 in

diesem Erwerbszweig thätige Personen

kommen. Seit dem Beginn der sech-

ziger Jahre hat Deutschland in den Be¬

trieben des Bergbaues und Hüttenwesens

gewaltige Fortschritte gemacht. Die

deutsche Produktion ist seit 1861 in der

gejammten Bergwerksgewinnung von

Millionen Tonnen im Werthe von

kf>1 Millionen Mark auf 96 Millionen

Wonnen im Werthe von 494 Millionen

Mark, indergesammtenHüttenproduktion

von 904,000 Tonnen im Werthe von

k25 Millionen Mark auf 5 Millionen

Wonnen ine Werthe von 369 Millionen

Mark gestiegen. Jene hat sich sonach

saft vervierfacht, diese sogar mehr als

verfünffacht. Wenn auch unter der

Konkurrenz der Neuzeit der Werth der

-Produkte nicht in gleicher Weise wie die

frzielte Menge gestiegen ist, so bürgt doch die bis-

herige Entwickelung in den bergmännischen und hütten-

vuinnischen Betrieben dafür, daß die deutsche Unisicht

und Thatkraft auch fernerhin ihren Erzeugnissen auf

dem Weltmarkt eine einflußreiche Stellung sichern wird.

Mannigfaltiges,

, Die erste amerikanische Oisenvahn. — Wenn man heute

sas rissige Eisenbahnnetz betrachtet, welches die Vereinigten

j-taaten von Nordamerika umspannt, so sollte inan es für

muin glaublich halten, daß erst im Jahre 183t der erste

Haden desselben gesponnen wurde.

Der Gedanke an ein solches Unternehmen ward freilich

schon im Jahre 1812 von eine!» gewissen Stevans in Hoboken

avgeregt und später in der Tagespresss weiter verfolgt. So

füchien am 23. August 1825 im „Utica Sentinel and Herald"

Per der Ueberschrift „Verbesserungen" folgender Artikel:

".och möchte hiermit zeigen, wie hoch sich die Auslagen für

we einspurige Eisenbahn mit Pferdekraft von hier bis Albany

eiaufsn würden." Schreiber führt dann aus, wie dis

ZfZe etwa 3350 Dollars oder die ganze beabsichtigte Strecke

vOMll) Dollars kosten würde.

Wirklich fand das geplante Unternehmen Gönner und im

iggi wurde die erste Bahn in Amerika, genannt

'' Pnnevk uuck Ilucison Uarlrouci" eröffnet. Sie rief un-

.„heures Aufsehen hervor, sämmtliche Blatter des Landes

'"vren ihres Lobes voll.

So stand z. B. im „^msrioun Uuilrouä ilournnl" vom

15. September 1832: „Durch die Mohawk and Hudson Bahn

werden die Städte Albany und Schenectady miteinander

verbunden; die Entfernung beträgt 15 Meilen. Die lang-

same Beförderung auf dem berühmten Eriekanal mit seinen

vielen Schleusen und Windungen hat eine Gesellschaft ver-

anlaßt, sich zum Zwecke der Hebung dieser Schwierigkeiten inner-

halb Jahresfrist inkorporiren zu lassen. Am 12. August 1830

wurde das Werk von Hrn. C. C. Camberling mit einem Kosten-

aufwande von 438,215 Dollars 46 Cents begonnen, und zur

Vollendung desselben werden noch 156,693 Dollars erforder-

lich sein. So wurde wenigstens im Januar 1832 der Legis-

latur in New-Dark berichtet."

Neber eine Fahrt auf der neuen Bahn äußert sich der

damalige Gouverneur Seward folgendermaßen: „Wir kamen

heute Morgen um 3 Uhr in Schenectady an und wurden so-

fort in Omnibussen zur Bahn befördert. Drei große Wa-

gen standen hier zur Aufnahme der Passagiere bereit. Diese

Wagen haben viel Aehnlichkeit mit unseren Postkutschen,

nur sind sie etwa ein Drittel größer und mit Sitzplätzen auf

den Dächern versehen.

Sie ruhen auf niedrigen Federn, sind somit nur wenig

elastisch. Vorder- und Hinterräder sind gleich groß, messen

etwa 2'/s Fuß im Durchmesser und sind auf der Innenseite

mit 4P Zoll breiten Rändern versehen, um ein Entgleisen

zu verhindern. Der Wagen zerfällt in. zwei getrennte Ab-

theilungen, und zwei Thüren führen in das Innere desselben.

In jeder Abtheilung können sechs Passagiere Platz nehmen.

Auf deni Dache ist ein Sitz für den Kutscher und ein solcher

für drei weitere Personen. Im Ganzen saßt also solch' ein

Wagen 18 Personen sammt Bagage.

Nachdem wir Platz genommen, wurde ein starkes graues

Pferd vorgespannt, der Kondukteur rief,Fertigst der Kutscher

licß einen Pfiff ertönen und dahin fuhren wir. Kaum hatten

wir uns ordentlich umgesehen, da hielt der Wagen, und das

Pferd wurde getränkt. Wir hatten vier (engl.) Meilen inweniger

als 20 Minuten zurückgelegt. Nach weiteren zwei Meilen

hielten wir, und ein frisches Pferd wurde vorgespannt. Noch

weitere 40 Minuten, und wir waren am Ende der Linie an-

gelangt. Wir hatten die ganze Strecke von mehr als 12 Mei-

len in 80 Minuten zurückgelegt."

Diese wenigen Zeilen kennzeichnen die kleinen Anfänge,

auf denen sich der gewaltige amerikanische Eisenbahnbetrieb

im Laufe der Jahre entwickelte. Der nimmer rastende mensch-

liche Erfiudungsgeist bedurfte nur dieses ersten Anhaltspunktes,

nur mit Riesenschritten die einmal betretene Bahn zu ver-

folgen. O. v. Bries-n.

Der König Zerame von Westfalen bereiste im Herbst

des Jahres 1811 mit seiner Gemahlin den Harz und besah

dessen Merkwürdigkeiten. Er befuhr mehrere Gruben des

Oberharzes, besah dis Pochwerke in Klausthal, ohne den armen

Hüttenleuten, die gewohnt sind, von jedem Reisenden, der

ihre Maschinerien und Werke besieht, ein Trinkgeld zu er-

halten, auch nur eine Spur königlicher Freigebigkeit zukom-

men zu lassen. Die Neugier, das königliche Paar zu sehen,

hatte eine Menge Pochjungen unter den Fenstern der Königin

versammelt, welche die Luft von ihrem bergmännischen „Glück

auf!" ertönen ließen. Einer der Kammerherren erhielt den

Befehl, für zwei Napoleonsd'or Kupfermünzen einwechseln zu

lassen, welche die Königin „mit freigebiger Hand" unter die

Pochjungen warf und natürlicherweise ein gewaltiges Drängen

und Schlagen verursachte, iveil sie nicht glauben konnten,

daß ihrs neue Königin sie mit bloßer Kupfermünze abspeisen

wolle. Da es indeß nach wie vor bei dieser Münzsorte blieb,

trat einer von ihnen nahe an's Fenster und rief der Königin

in seinem unverfälschten Harzdialekt zu: „Fra Kanegen! werf

Se doch ach Silbergald 'runter!" — Aber die Bitte blieb

unerfüllt, und sie mußten sich mit dem Kupfergelde begnü-

gen. K. St.

Kino Aranencliarakteristik von 1715. — Bei den viel-

fachen Charakteristiken, die von Zeit zu Zeit durch die Tages-

blätter gehen, in denen in kurzen Worten mehr oder weniger

bekannte Weltbummler das Wesen der Frauen der verschie-

denen Nationalitäten zu bestimmen suchen, mag es nicht un-

interessant sein, eine Frauencharakteristik kennen zu lernen,

wie sie zu Anfang des 18. Jahrhunderts gegeben wurde. Eine

solche findet sich in dem „Frauenzimmer-Lexikon" von Ama-

anthes. Von dein Charakter der Frauen glaubt der Ver-

fasser, „daß Humeur, Geist, Eigenschaft, Inklination und

Wesen scheinet nach jeder Landesart und Beschaffenheit von

einander unterschieden zu sein." Die Portugiesin schildert er

als die schönste, dabei aber als „hochmüthig,

eifersüchtig und argwöhnisch." Die Spa-

nierin „schminket sich sehr stark, ist sehr ver-

liebt, hat insgemein garstige und übelriechende

Zähne." Die Französin „ist lustig, beredt,

neugierig, veränderlich in Moden, listig,

verliebt, doch leichtsinnig, frei, doch sonder

Verletzung der Ehrbarkeit." Die Nieder-

länderin ist sparsam, fleißig, haushältig, hält

viel auf Nettigkeit und Reinlichkeit im Hause,

ist keine Spielverderberin und sehr com-

plaisant." Von den Engländerinnen erfahren

wir, daß sie „in Konversation nicht spröde,

maßen ein Fremder selbiges gar leicht spre-

chen kann; machet auch ein Pfeiffchen Tobac

mit." Die deutschen Frauen, deren Schön-

heit der Autor nicht gar zu hoch preist,

„lieben neue Moden sehr gerne, sind politisch

und zu allen Dingen geschickt, curieux, kön-

nen ihre Liebe sehr verbergen, mögen auch

gerne Schmeicheleien vertragen und lassen

sich zur Haushaltung wohl anführen." Das

ungarische Frauenzimmer ist artig von Ge-

sichte, lebet sehr eingezogen und ist sehr scham-

haftig. Die Schweizerin „ist arbeitsam,

offenherzig, doch manchmal ein wenig simpel,"

in Amerika aber „ist das Frauenzimmer sehr

wild, rauh und abgöttisch." Th. S.

Die deutsche Sprache eine Krankheit!

— Es ist wohl schon viel Abenteuerliches

über sonderbare Krankheiten berichtet worden,

aber was der große Erasmus von Rotter-

dam über einen wunderbaren Krankheits-

fall erzählt, ist ohne Zweifel das abenteuer-

lichste. Der Sachverhalt ist dieser: Ein Ita-

liener aus Spoleto, Fliario mit Namen, den

Erasmus gesehen zu haben ausdrücklich ver-

sichert , bekam von Zeit zu Zeit Anfälle, in

denen er sich wie ein Besessener geberdete.

Das kommt nun freilich öfters vor, aber das

Schlimme und Bedenkliche dabei war das,

daß der Italiener bei seinem Rasen immer

deutsch sprach, obgleich er nie Gelegen-

heit gehabt hätte, deutsch zu lernen! Die

Angehörigen des Mannes wurden denn auch

durch dieses Symptom sehr beunruhigt und

ließen einen berühmten Arzt zu ihn: kom-

men. Dieser fand das Deutschsprechen eben-

falls sehr bedenklich, aber er. versprach zu

helfen. Er verschrieb dem Kranken eine Me-

dici«, und es dauerte nicht lange, so gab

Fliario unter Nachhilfe des Arztes eine große

Anzahl von Würmern durch dis Nase von

sich — und von Stund air war er geheilt.

Er raste nicht mehr, sprach nicht mehr deutsch

und konnte auch nicht mehr deutsch sprechen, selbst wenn er

es der Probe halber versuchte. Er war von der deutschen

Sprache geheilt! — Und dergleichen berichtet einer der größten

Männer des 16. Jahrhunderts! I. D.

Aahn's Iranzosenhaß. — Wie hoch bei dem Turnvater

Jahn der Franzosenhaß gestiegen war, davon finden wir in

seinem Buche „Werke zum deutschen Volksthum" ein inter-

essantes Beispiel. Um den Einfluß der verhaßten Franzosen

auf unsere Sitton und Gebräuche gänzlich zu vernichten, schlägt

er vor, jeden Verkehr mit ihnen abzubrechen. Das schöne

Nheinthal soll von der Schweiz bis zur holländischen Grenze

zur Wüste gemacht werden. Man treibe, so sagt Jahn, die

Bewohner aus, brenne Städte und Dörfer nieder, reiße die

Dämme ei», lenke den Rhein niit seine» Nebenflüssen in

die Felder, daß Alles versumpft und zmn Walddickicht werde.

Durch dieses Dickicht möge» dann zwei oder drei Wege, aber

nur Fußpfade, führen, das ist das Höchste, was Jahn zn-

gestehen wollte. i)r. W.

Kühe nnd Hchsen. — König Friedrich Wilhelm III. von

Preußen aß im Sommer gern zum gelben Kopfsalat eine

säuerliche Rahmsauce. Als ihm diese einmal bei einer Fest-

lichkeit auf der Pfaueninsel bei Potsdam für die Gäste nicht

hinreichend schien und er dies dem darreichenden Bedienten

sagte, gab dieser die einfältige Antwort: „Ja, Majestät, das

macht, Weil auf der Pfaueninsel so wenig Kühe sind!"

Sofort entgegnete der König: „Aber desto mehr Och-

sen!" E. K.

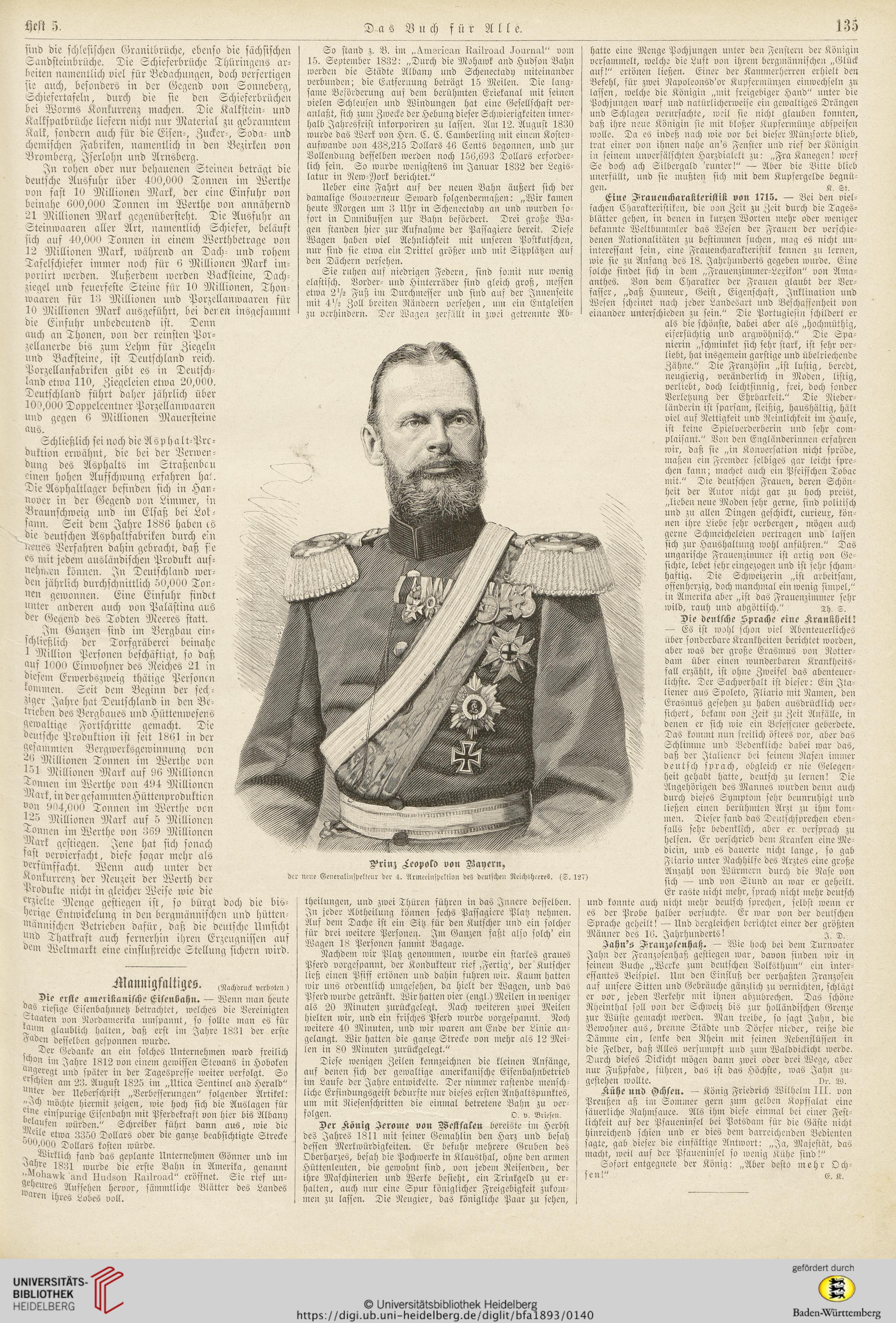

Z'rinz Deopvko von Bayern,

der neue Generalinspekleur der 4. Armeeinspeltion des deutschen Neichtzheeres. (S. 127)

Da s Buch für All e.

sind die schlesischen Granitbrüche, ebenso die sächsischen

Sandsteinbrüche. Die Schieferbrüche Thüringens ar-

beiten namentlich viel für Bedachungen, doch verfertigen

sie auch, besonders in der Gegend von Sonneberg,

Schiefertafeln, durch die sie den Schieferbrüchen

bei Worms Konkurrenz »rachen. Die Kalkstein- und

Kalkspatbrüche liefern nicht nur Material zu gebranntem

Kalk, sondern auch für die Eisen-, Zucker-, Soda- und

chemischen Fabriken, namentlich in den Bezirken von

Bromberg, Iserlohn und Arnsberg.

In rohen oder nur behauenen Steinen beträgt die

deutsche Ausfuhr über 400,000 Tonnen im Werthe

von fast 10 Millionen Mark, der eine Einfuhr von

beinahe 600,000 Tonnen im Werthe von annähernd

21 Millionen Mark gcgenübersteht. Die Ausfuhr an

Steinwaaren aller Art, namentlich Schiefer, beläuft

sich auf 40,000 Tonnen in einem Werthbetrage von

12 Millionen Mark, während an Dach- und rohem

Tafelschiefer immer noch für 6 Millionen Mark im-

portirt werden. Außerdem werden Backsteine, Dach-

ziegel und feuerfeste Steiue für 10 Millionen, Thon-

waaren für 13 Millionen und Porzellanwaaren für

10 Millionen Mark ausgeführt, bei deren insgesammt

die Einfuhr unbedeutend ist. Denn

auch an Thonen, von der reinsten Por-

zellanerde bis zum Lehm für Ziegeln

und Backsteine, ist Deutschland reich.

Porzellanfabriken gibt es in Deutsch¬

land etwa 110, Ziegeleien etwa 20,000.

Deutschland führt daher jährlich über

100,000 Doppelcentner Porzellanwaaren

und gegen 6 Millionen Mauersteine

aus.

Schließlich sei noch die Asphalt-Prc-

duktion erwähnt, die bei der Verwen-

dung des Asphalts im Straßenbau

einen hohen Aufschwung erfahren hat.

Die Asphaltlager befinden sich in Han-

nover in der Gegend von Limmer, in

Braunschweig und in: Elsaß bei Lol -

sann. Seit dem Jahre 1886 haben cs

die deutschen Asphaltfabriken durch ein

Neues Verfahren dahin gebracht, daß sie

es mit jedem ausländischen Produkt aus-

nehmen können. In Deutschland wer¬

den jährlich durchschnittlich 50,000 Ton¬

nen gewonnen. Eine Einfuhr findet

unter anderen auch von Palästina auS

der Gegend des Todten Meeres statt.

Im Ganzen sind im Bergbau ein-

schließlich der Torfgräberei beinahe

1 Million Personen beschäftigt, so daß

auf 1000 Einwohner des Reiches 21 in

diesem Erwerbszweig thätige Personen

kommen. Seit dem Beginn der sech-

ziger Jahre hat Deutschland in den Be¬

trieben des Bergbaues und Hüttenwesens

gewaltige Fortschritte gemacht. Die

deutsche Produktion ist seit 1861 in der

gejammten Bergwerksgewinnung von

Millionen Tonnen im Werthe von

kf>1 Millionen Mark auf 96 Millionen

Wonnen im Werthe von 494 Millionen

Mark, indergesammtenHüttenproduktion

von 904,000 Tonnen im Werthe von

k25 Millionen Mark auf 5 Millionen

Wonnen ine Werthe von 369 Millionen

Mark gestiegen. Jene hat sich sonach

saft vervierfacht, diese sogar mehr als

verfünffacht. Wenn auch unter der

Konkurrenz der Neuzeit der Werth der

-Produkte nicht in gleicher Weise wie die

frzielte Menge gestiegen ist, so bürgt doch die bis-

herige Entwickelung in den bergmännischen und hütten-

vuinnischen Betrieben dafür, daß die deutsche Unisicht

und Thatkraft auch fernerhin ihren Erzeugnissen auf

dem Weltmarkt eine einflußreiche Stellung sichern wird.

Mannigfaltiges,

, Die erste amerikanische Oisenvahn. — Wenn man heute

sas rissige Eisenbahnnetz betrachtet, welches die Vereinigten

j-taaten von Nordamerika umspannt, so sollte inan es für

muin glaublich halten, daß erst im Jahre 183t der erste

Haden desselben gesponnen wurde.

Der Gedanke an ein solches Unternehmen ward freilich

schon im Jahre 1812 von eine!» gewissen Stevans in Hoboken

avgeregt und später in der Tagespresss weiter verfolgt. So

füchien am 23. August 1825 im „Utica Sentinel and Herald"

Per der Ueberschrift „Verbesserungen" folgender Artikel:

".och möchte hiermit zeigen, wie hoch sich die Auslagen für

we einspurige Eisenbahn mit Pferdekraft von hier bis Albany

eiaufsn würden." Schreiber führt dann aus, wie dis

ZfZe etwa 3350 Dollars oder die ganze beabsichtigte Strecke

vOMll) Dollars kosten würde.

Wirklich fand das geplante Unternehmen Gönner und im

iggi wurde die erste Bahn in Amerika, genannt

'' Pnnevk uuck Ilucison Uarlrouci" eröffnet. Sie rief un-

.„heures Aufsehen hervor, sämmtliche Blatter des Landes

'"vren ihres Lobes voll.

So stand z. B. im „^msrioun Uuilrouä ilournnl" vom

15. September 1832: „Durch die Mohawk and Hudson Bahn

werden die Städte Albany und Schenectady miteinander

verbunden; die Entfernung beträgt 15 Meilen. Die lang-

same Beförderung auf dem berühmten Eriekanal mit seinen

vielen Schleusen und Windungen hat eine Gesellschaft ver-

anlaßt, sich zum Zwecke der Hebung dieser Schwierigkeiten inner-

halb Jahresfrist inkorporiren zu lassen. Am 12. August 1830

wurde das Werk von Hrn. C. C. Camberling mit einem Kosten-

aufwande von 438,215 Dollars 46 Cents begonnen, und zur

Vollendung desselben werden noch 156,693 Dollars erforder-

lich sein. So wurde wenigstens im Januar 1832 der Legis-

latur in New-Dark berichtet."

Neber eine Fahrt auf der neuen Bahn äußert sich der

damalige Gouverneur Seward folgendermaßen: „Wir kamen

heute Morgen um 3 Uhr in Schenectady an und wurden so-

fort in Omnibussen zur Bahn befördert. Drei große Wa-

gen standen hier zur Aufnahme der Passagiere bereit. Diese

Wagen haben viel Aehnlichkeit mit unseren Postkutschen,

nur sind sie etwa ein Drittel größer und mit Sitzplätzen auf

den Dächern versehen.

Sie ruhen auf niedrigen Federn, sind somit nur wenig

elastisch. Vorder- und Hinterräder sind gleich groß, messen

etwa 2'/s Fuß im Durchmesser und sind auf der Innenseite

mit 4P Zoll breiten Rändern versehen, um ein Entgleisen

zu verhindern. Der Wagen zerfällt in. zwei getrennte Ab-

theilungen, und zwei Thüren führen in das Innere desselben.

In jeder Abtheilung können sechs Passagiere Platz nehmen.

Auf deni Dache ist ein Sitz für den Kutscher und ein solcher

für drei weitere Personen. Im Ganzen saßt also solch' ein

Wagen 18 Personen sammt Bagage.

Nachdem wir Platz genommen, wurde ein starkes graues

Pferd vorgespannt, der Kondukteur rief,Fertigst der Kutscher

licß einen Pfiff ertönen und dahin fuhren wir. Kaum hatten

wir uns ordentlich umgesehen, da hielt der Wagen, und das

Pferd wurde getränkt. Wir hatten vier (engl.) Meilen inweniger

als 20 Minuten zurückgelegt. Nach weiteren zwei Meilen

hielten wir, und ein frisches Pferd wurde vorgespannt. Noch

weitere 40 Minuten, und wir waren am Ende der Linie an-

gelangt. Wir hatten die ganze Strecke von mehr als 12 Mei-

len in 80 Minuten zurückgelegt."

Diese wenigen Zeilen kennzeichnen die kleinen Anfänge,

auf denen sich der gewaltige amerikanische Eisenbahnbetrieb

im Laufe der Jahre entwickelte. Der nimmer rastende mensch-

liche Erfiudungsgeist bedurfte nur dieses ersten Anhaltspunktes,

nur mit Riesenschritten die einmal betretene Bahn zu ver-

folgen. O. v. Bries-n.

Der König Zerame von Westfalen bereiste im Herbst

des Jahres 1811 mit seiner Gemahlin den Harz und besah

dessen Merkwürdigkeiten. Er befuhr mehrere Gruben des

Oberharzes, besah dis Pochwerke in Klausthal, ohne den armen

Hüttenleuten, die gewohnt sind, von jedem Reisenden, der

ihre Maschinerien und Werke besieht, ein Trinkgeld zu er-

halten, auch nur eine Spur königlicher Freigebigkeit zukom-

men zu lassen. Die Neugier, das königliche Paar zu sehen,

hatte eine Menge Pochjungen unter den Fenstern der Königin

versammelt, welche die Luft von ihrem bergmännischen „Glück

auf!" ertönen ließen. Einer der Kammerherren erhielt den

Befehl, für zwei Napoleonsd'or Kupfermünzen einwechseln zu

lassen, welche die Königin „mit freigebiger Hand" unter die

Pochjungen warf und natürlicherweise ein gewaltiges Drängen

und Schlagen verursachte, iveil sie nicht glauben konnten,

daß ihrs neue Königin sie mit bloßer Kupfermünze abspeisen

wolle. Da es indeß nach wie vor bei dieser Münzsorte blieb,

trat einer von ihnen nahe an's Fenster und rief der Königin

in seinem unverfälschten Harzdialekt zu: „Fra Kanegen! werf

Se doch ach Silbergald 'runter!" — Aber die Bitte blieb

unerfüllt, und sie mußten sich mit dem Kupfergelde begnü-

gen. K. St.

Kino Aranencliarakteristik von 1715. — Bei den viel-

fachen Charakteristiken, die von Zeit zu Zeit durch die Tages-

blätter gehen, in denen in kurzen Worten mehr oder weniger

bekannte Weltbummler das Wesen der Frauen der verschie-

denen Nationalitäten zu bestimmen suchen, mag es nicht un-

interessant sein, eine Frauencharakteristik kennen zu lernen,

wie sie zu Anfang des 18. Jahrhunderts gegeben wurde. Eine

solche findet sich in dem „Frauenzimmer-Lexikon" von Ama-

anthes. Von dein Charakter der Frauen glaubt der Ver-

fasser, „daß Humeur, Geist, Eigenschaft, Inklination und

Wesen scheinet nach jeder Landesart und Beschaffenheit von

einander unterschieden zu sein." Die Portugiesin schildert er

als die schönste, dabei aber als „hochmüthig,

eifersüchtig und argwöhnisch." Die Spa-

nierin „schminket sich sehr stark, ist sehr ver-

liebt, hat insgemein garstige und übelriechende

Zähne." Die Französin „ist lustig, beredt,

neugierig, veränderlich in Moden, listig,

verliebt, doch leichtsinnig, frei, doch sonder

Verletzung der Ehrbarkeit." Die Nieder-

länderin ist sparsam, fleißig, haushältig, hält

viel auf Nettigkeit und Reinlichkeit im Hause,

ist keine Spielverderberin und sehr com-

plaisant." Von den Engländerinnen erfahren

wir, daß sie „in Konversation nicht spröde,

maßen ein Fremder selbiges gar leicht spre-

chen kann; machet auch ein Pfeiffchen Tobac

mit." Die deutschen Frauen, deren Schön-

heit der Autor nicht gar zu hoch preist,

„lieben neue Moden sehr gerne, sind politisch

und zu allen Dingen geschickt, curieux, kön-

nen ihre Liebe sehr verbergen, mögen auch

gerne Schmeicheleien vertragen und lassen

sich zur Haushaltung wohl anführen." Das

ungarische Frauenzimmer ist artig von Ge-

sichte, lebet sehr eingezogen und ist sehr scham-

haftig. Die Schweizerin „ist arbeitsam,

offenherzig, doch manchmal ein wenig simpel,"

in Amerika aber „ist das Frauenzimmer sehr

wild, rauh und abgöttisch." Th. S.

Die deutsche Sprache eine Krankheit!

— Es ist wohl schon viel Abenteuerliches

über sonderbare Krankheiten berichtet worden,

aber was der große Erasmus von Rotter-

dam über einen wunderbaren Krankheits-

fall erzählt, ist ohne Zweifel das abenteuer-

lichste. Der Sachverhalt ist dieser: Ein Ita-

liener aus Spoleto, Fliario mit Namen, den

Erasmus gesehen zu haben ausdrücklich ver-

sichert , bekam von Zeit zu Zeit Anfälle, in

denen er sich wie ein Besessener geberdete.

Das kommt nun freilich öfters vor, aber das

Schlimme und Bedenkliche dabei war das,

daß der Italiener bei seinem Rasen immer

deutsch sprach, obgleich er nie Gelegen-

heit gehabt hätte, deutsch zu lernen! Die

Angehörigen des Mannes wurden denn auch

durch dieses Symptom sehr beunruhigt und

ließen einen berühmten Arzt zu ihn: kom-

men. Dieser fand das Deutschsprechen eben-

falls sehr bedenklich, aber er. versprach zu

helfen. Er verschrieb dem Kranken eine Me-

dici«, und es dauerte nicht lange, so gab

Fliario unter Nachhilfe des Arztes eine große

Anzahl von Würmern durch dis Nase von

sich — und von Stund air war er geheilt.

Er raste nicht mehr, sprach nicht mehr deutsch

und konnte auch nicht mehr deutsch sprechen, selbst wenn er

es der Probe halber versuchte. Er war von der deutschen

Sprache geheilt! — Und dergleichen berichtet einer der größten

Männer des 16. Jahrhunderts! I. D.

Aahn's Iranzosenhaß. — Wie hoch bei dem Turnvater

Jahn der Franzosenhaß gestiegen war, davon finden wir in

seinem Buche „Werke zum deutschen Volksthum" ein inter-

essantes Beispiel. Um den Einfluß der verhaßten Franzosen

auf unsere Sitton und Gebräuche gänzlich zu vernichten, schlägt

er vor, jeden Verkehr mit ihnen abzubrechen. Das schöne

Nheinthal soll von der Schweiz bis zur holländischen Grenze

zur Wüste gemacht werden. Man treibe, so sagt Jahn, die

Bewohner aus, brenne Städte und Dörfer nieder, reiße die

Dämme ei», lenke den Rhein niit seine» Nebenflüssen in

die Felder, daß Alles versumpft und zmn Walddickicht werde.

Durch dieses Dickicht möge» dann zwei oder drei Wege, aber

nur Fußpfade, führen, das ist das Höchste, was Jahn zn-

gestehen wollte. i)r. W.

Kühe nnd Hchsen. — König Friedrich Wilhelm III. von

Preußen aß im Sommer gern zum gelben Kopfsalat eine

säuerliche Rahmsauce. Als ihm diese einmal bei einer Fest-

lichkeit auf der Pfaueninsel bei Potsdam für die Gäste nicht

hinreichend schien und er dies dem darreichenden Bedienten

sagte, gab dieser die einfältige Antwort: „Ja, Majestät, das

macht, Weil auf der Pfaueninsel so wenig Kühe sind!"

Sofort entgegnete der König: „Aber desto mehr Och-

sen!" E. K.

Z'rinz Deopvko von Bayern,

der neue Generalinspekleur der 4. Armeeinspeltion des deutschen Neichtzheeres. (S. 127)