59

Das Buch für Alle.

heft L.

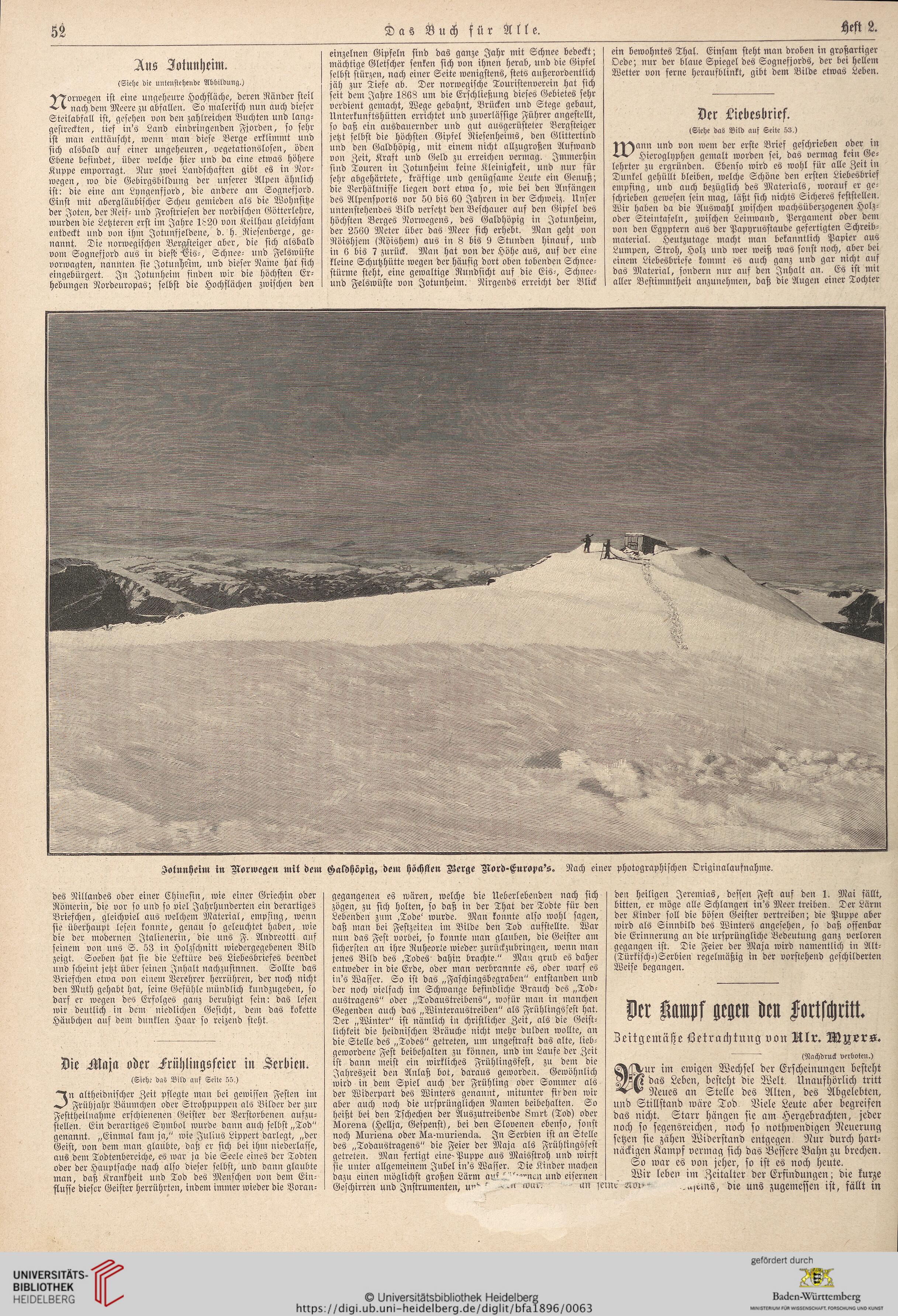

Aus Jotunheim.

Siehe die untenſtehende Abbildung)

iſt eine ungeheure Hochfläche, deren Ränder ſteil

nach dem Meere zu abfallen. So nialeriſch nun auch dieſer

Steilabfaͤll iſt, geſehen von den zahlreichen Buchten und lang-

geſtreckten, tief in's Land eindringenden Fjorden, ſo ſehr

iſt man enttäuſcht, wenn man dieſe Berge erklimmt und

ſich alsbald auf einer ungeheuren, vegetationsloſen, öden

Ebene befindet, über welche hier und da eine etwas höhere

Kuppe emporraat. Nur zwei Landſchaften gibt es in Nor-

wegen, wo die Gebirgsbildung der unſerer Alpen ähnlich

iſt! die eine am Lyngenfjord, die andere am Sognefjord.

Einſt mit abergläubiſcher Scheu gemieden als die Wohnſitze

der Joten, der Reif- und Froſtrieſen der nordiſchen Götterlehre,

wurden die Letzteren erſt im Jahre 1520 von Keilhau gleichſam

entdeckt und don ihm Jotunfjeldene, d. h. Rieſenberge, ge-

nannt. Die norwegiſchen Bergſteiger aber, die ſich alsbald

vom Sognefjord aus in dieſe Cis:, Schnee- und Felswüſte

vorwagten, nannten ſie Jotunhétm, und dieſer Name hat ſich

eingebürgert. In Jotunheim finden wir die höchſten Er-

hebungen Nordeuropas; ſelbſt die Hochflächen zwiſchen den

einzelnen Gipfeln ſind das ganze Jahr mit Schnee bedeckt;

mächtige Gleiſcher ſenken ſich von ihnen herab, und die Gipfel

ſelbft flürzen, nach einer Seite wenigſtens, ſtets außerordentlich

jäh zur Tiefe ab. Der norwegiſche Touriſtenverein hat ſich

feit dem Jahre 1868 um die Erſchließung dieſes Gebietes ſehr

verdient gemacht, Wege gebahnt, Brücken und Stege gehaut,

Unterkunftshütlen errichtet und zuverläſſige Führer angeſtellt,

ſo daß ein ausdauernder und gut ausgerüſteter Vergſteiger

jetzt ſelbſt die höchſten Gipfel Rieſenheims, den Glittertind

und den Galdhöpig, mit einem nicht allzugroßen Aufwand

von Zeit, Kraft und Geld zu erreichen vermag. Immerhin

ſind Touren in Jotunheim keine Kleinigkeit, und nur für

fehr abgehärtete, kräftige und genügſame Leute ein Genuß;

die Verhältniſſe liegen dort etwa ſo, wie bei den Anfängen

des Alpenſports vor 50 bis 60 Jahren in der Schweiz. Unſer

untenſtehendes Bild verſetzt den Beſchauer auf den Gipfel des

höchſten Berges Norwegens, des Galdhöpig in Jotunheim,

der 2560 Meter über das Meer ſich erhebt. Man geht von

Röishjem (Röishem) aus in 8 bis 9 Stunden hinguf, und

in 6 bis 7 zurück. Man hat von der Höhe aus, auf der eine

kleine Schutzhütte wegen der häufig dort oben tobenden Schnee-

ſtürme ſteht, eine gewaltige Rundſicht auf die Eis-, Schuee-

und Felswüſte von Jotunheim. Nirgends erreicht der Blick

ein bewohntes Thal. Einſam ſteht man droben in großartiger

Oede; nur der blaue Spiegel des Sognefjords, der bei hellem

Wetter von ferne heraufblinkt, gibt dem Bilde etwas Leben.

Der Liebesbrief.

Siehe das Bild auf Seite 53.)

7 und von wem der erſte Brief geſchrieben oder in

Hieroglyphen gemalt worden ſei, daͤs bermag kein Ge-

lehrter zu ergründen. Ebenſo wird es wohl für alle Zeit in

Dunkel gehüllt bleiben, welche Schöne den erſten Liebesbrief

empfing, und auch bezüglich des Materials, worauf er ge-

ſchrieben geweſen ſein mag, läßt ſich nichts Sicheres feſtſtellen.

Wir haben da die Auswähl zwifchen wachsüberzogenen Holz-

oder Steintafeln, zwiſchen Leinwand, Pergament oder dem

von den Egyptern aus der Paphrusſtaude gefertigten Schreib-

material. Heutzutage macht man bekanntlich Papiex aus

Lumpen, Stroh, Holz und wer weiß was ſonſt noch, aber bei

einem Liebesbriefe kommt es auch ganz und gar nicht auf

das Material, ſondern nur auf den Inhalt an. Es iſt mit

aller Beſtimmtheit anzunehmen, daß die Augen einer Tochter

des Nillandes oder einer Chineſin, wie einer Griechin oder

Römerin, die vor ſo und ſo viel Jaͤhrhundexten ein derartiges

Briefchen, gleichviel aus welchem Material, empfing, wenn

ſie überhaußt leſen konnte, genau ſo geleuchtet haben, wie

die der modernen Italienerin, die uns F. Andreotti auf

ſeinem von uns S. 53 in Holzſchnitt wiedergegebenen Bild

zeigt. Soeben hat ſie die Lektüre des Liebesbriefes beendet

und ſcheint jetzt über ſeinen Inhalt nachzuſinnen. Sollte das

Briefchen etwa von einem Verehrer herrühren, der noch nicht

den Muth gehabt hat, ſeine Gefühle mündlich kundzugeben, ſo

darf er wegen des Erfolges ganz beruhigt ſein: das leſen

wir deutlich in dem niedlidhen Geſicht, dem das kokette

Häubchen auf dem dunklen Haar ſo reizend fteht.

Die Maja oder Lrühlingsfeier in Ferbien.

Siehe das Bild auf Seite 55.) 2*

n altheidniſcher Zeit pflegte man bei gewiſſen Feſten im

Frühjahr Bäumchen oder Strohpuppen als Bilder der zur

Feſttheilnahme erſchienenen Geiſter dex Verſtorbenen aufzu-

fleilen. Ein derartiges Symbol wurde dann auch ſelbſtTod“

Geiſt, von dem man glaubte, daß er ſich bei ihm niederlaſſe,

aus dem Todtenbereiche, es war ja die Seele eines der Todten

oder der Hauptſache nach alſo dieſer ſelbſt, und dann glaubte

man, daß Krankheit und Tod des Menſchen von dem Ein-

fluſſe dieſor Geiſter herrührten, indem immer wieder die Voran-

gegangenen es wären, welche die Ueberlebenden nach ſich

Lebenden zum Tode! wurde. Man konnte alſo wohl ſagen,

daß man bei Feſtzeiten im Bilde den Tod aufſtellte. War

nun das Feſt vorbei, ſo konnte man glauben, die Geiſter am

ſicherſten an ihre Ruheorte wieder zurückzubringen, wenn man

jenes Bild des ‚Todes dahin brachte“ Man grub es daher

entweder ‚in die Erde, oder man verbrannte es, oder warf es

in's Waſſer. So iſt das „Faſchingsbegraben! entſtanden und

der noch vielfach im Schwange befindliche Brauch des „Tod-

austragens“ oder „Todaustreibens“, wofür man in manchen

Gegenden auch das „Winteraustreiben“ als Frühlingsfeſt hat-

Der „Winter“ iſt nämlich in chriſtlicher Zeit, als die Geiſt-

lichkeit die heidniſchen Bräuche nicht mehr dulden wollte, an

diẽ Stelle des „Todes“ getreten, um ungeſtraft das alte, lieb-

gewordene Feſt beibehallen zu können, und im Laufe der geit

iſt dann meiſt ein wirkliches Frühlingsfeſt, zu dem die

Jahreszeit den Anlaß bot, daraus geworden. Gewöhnlich

wird in dem Spiel auch der Frühling oder Sommer als

der Widerpart des Winters genannt, mitunter firden wir

aber auch noch die urſprünglichen Namen beibehalten. So

heißt bei den Tſchechen der Tuszutreibende Smrt (Tod) oder

Morena (Hellja, Geſpenſt), bei den Slopenen ebenſo, ſonſt

noch Muriena oder Ma-murienda. In Serbien iſt an Stelle

des „Todaustragens“ die Feier der Maja als Frühlingsfeſt

getreten. Man fertigt eine Puppe aus Maisſtroh und wirft

ſie unter allgemeinem Jubel in's Waſſer. Die Kinder machen

dazu einen möglichſt großen Lärm auf X“ - ornen und eiſernen

Geſchirren und Inſtrumenten, un? * A war?

den heiligen Jeremias, deſſen Feſt auf den 1. Mai fällt,

bitten, er möge alle Schlangen in's Meer treiben Der Lärm

der Kinder ſoll die böſen Geiſter vertreiben; die Puppe aber

wird als Sinnbild des Winters angeſehen, ſo daß offenbar

die Erinnerung an die urſprüngliche Bedeutung ganz verloren

gegangen iſt. Die Feier der Maja wird namentlich in Alt-

CTürkiſch⸗)Serbien regelmäßig in der vorſtehend geſchilderten

Weiſe begangen.

der Kanpf gegen den Fortfehritt,

Beitgemäße Betrachtung von Alr. Maers.

* Nachdruck verboten.)

ur im ewigen Wechſel der Erſcheinungen beſteht

M das Leben, beſteht die Welt. Unaufhörlich tritt

Neues an Stelle des Alten, des Abgelebten,

und Stillſtand wäre Tod. Viele Leute abex begreifen

das nicht. Starr hängen ſie am Hergebrachten, jeder

noch ſo ſegensreichen, noch ſo nothwendigen Neuexung

ſetzen ſie zähen Widerſtand entgegen Nur durch hart-

näckigen Kampf vermag ſich das Beſſere Bahn zu brechen.

So war es von jeher, ſo iſt es noch heute.

Wir leben im Zeitalter der Erfindungen; die kurze

ſeins, die uns zugemeſſen iſt, fällt in

Das Buch für Alle.

heft L.

Aus Jotunheim.

Siehe die untenſtehende Abbildung)

iſt eine ungeheure Hochfläche, deren Ränder ſteil

nach dem Meere zu abfallen. So nialeriſch nun auch dieſer

Steilabfaͤll iſt, geſehen von den zahlreichen Buchten und lang-

geſtreckten, tief in's Land eindringenden Fjorden, ſo ſehr

iſt man enttäuſcht, wenn man dieſe Berge erklimmt und

ſich alsbald auf einer ungeheuren, vegetationsloſen, öden

Ebene befindet, über welche hier und da eine etwas höhere

Kuppe emporraat. Nur zwei Landſchaften gibt es in Nor-

wegen, wo die Gebirgsbildung der unſerer Alpen ähnlich

iſt! die eine am Lyngenfjord, die andere am Sognefjord.

Einſt mit abergläubiſcher Scheu gemieden als die Wohnſitze

der Joten, der Reif- und Froſtrieſen der nordiſchen Götterlehre,

wurden die Letzteren erſt im Jahre 1520 von Keilhau gleichſam

entdeckt und don ihm Jotunfjeldene, d. h. Rieſenberge, ge-

nannt. Die norwegiſchen Bergſteiger aber, die ſich alsbald

vom Sognefjord aus in dieſe Cis:, Schnee- und Felswüſte

vorwagten, nannten ſie Jotunhétm, und dieſer Name hat ſich

eingebürgert. In Jotunheim finden wir die höchſten Er-

hebungen Nordeuropas; ſelbſt die Hochflächen zwiſchen den

einzelnen Gipfeln ſind das ganze Jahr mit Schnee bedeckt;

mächtige Gleiſcher ſenken ſich von ihnen herab, und die Gipfel

ſelbft flürzen, nach einer Seite wenigſtens, ſtets außerordentlich

jäh zur Tiefe ab. Der norwegiſche Touriſtenverein hat ſich

feit dem Jahre 1868 um die Erſchließung dieſes Gebietes ſehr

verdient gemacht, Wege gebahnt, Brücken und Stege gehaut,

Unterkunftshütlen errichtet und zuverläſſige Führer angeſtellt,

ſo daß ein ausdauernder und gut ausgerüſteter Vergſteiger

jetzt ſelbſt die höchſten Gipfel Rieſenheims, den Glittertind

und den Galdhöpig, mit einem nicht allzugroßen Aufwand

von Zeit, Kraft und Geld zu erreichen vermag. Immerhin

ſind Touren in Jotunheim keine Kleinigkeit, und nur für

fehr abgehärtete, kräftige und genügſame Leute ein Genuß;

die Verhältniſſe liegen dort etwa ſo, wie bei den Anfängen

des Alpenſports vor 50 bis 60 Jahren in der Schweiz. Unſer

untenſtehendes Bild verſetzt den Beſchauer auf den Gipfel des

höchſten Berges Norwegens, des Galdhöpig in Jotunheim,

der 2560 Meter über das Meer ſich erhebt. Man geht von

Röishjem (Röishem) aus in 8 bis 9 Stunden hinguf, und

in 6 bis 7 zurück. Man hat von der Höhe aus, auf der eine

kleine Schutzhütte wegen der häufig dort oben tobenden Schnee-

ſtürme ſteht, eine gewaltige Rundſicht auf die Eis-, Schuee-

und Felswüſte von Jotunheim. Nirgends erreicht der Blick

ein bewohntes Thal. Einſam ſteht man droben in großartiger

Oede; nur der blaue Spiegel des Sognefjords, der bei hellem

Wetter von ferne heraufblinkt, gibt dem Bilde etwas Leben.

Der Liebesbrief.

Siehe das Bild auf Seite 53.)

7 und von wem der erſte Brief geſchrieben oder in

Hieroglyphen gemalt worden ſei, daͤs bermag kein Ge-

lehrter zu ergründen. Ebenſo wird es wohl für alle Zeit in

Dunkel gehüllt bleiben, welche Schöne den erſten Liebesbrief

empfing, und auch bezüglich des Materials, worauf er ge-

ſchrieben geweſen ſein mag, läßt ſich nichts Sicheres feſtſtellen.

Wir haben da die Auswähl zwifchen wachsüberzogenen Holz-

oder Steintafeln, zwiſchen Leinwand, Pergament oder dem

von den Egyptern aus der Paphrusſtaude gefertigten Schreib-

material. Heutzutage macht man bekanntlich Papiex aus

Lumpen, Stroh, Holz und wer weiß was ſonſt noch, aber bei

einem Liebesbriefe kommt es auch ganz und gar nicht auf

das Material, ſondern nur auf den Inhalt an. Es iſt mit

aller Beſtimmtheit anzunehmen, daß die Augen einer Tochter

des Nillandes oder einer Chineſin, wie einer Griechin oder

Römerin, die vor ſo und ſo viel Jaͤhrhundexten ein derartiges

Briefchen, gleichviel aus welchem Material, empfing, wenn

ſie überhaußt leſen konnte, genau ſo geleuchtet haben, wie

die der modernen Italienerin, die uns F. Andreotti auf

ſeinem von uns S. 53 in Holzſchnitt wiedergegebenen Bild

zeigt. Soeben hat ſie die Lektüre des Liebesbriefes beendet

und ſcheint jetzt über ſeinen Inhalt nachzuſinnen. Sollte das

Briefchen etwa von einem Verehrer herrühren, der noch nicht

den Muth gehabt hat, ſeine Gefühle mündlich kundzugeben, ſo

darf er wegen des Erfolges ganz beruhigt ſein: das leſen

wir deutlich in dem niedlidhen Geſicht, dem das kokette

Häubchen auf dem dunklen Haar ſo reizend fteht.

Die Maja oder Lrühlingsfeier in Ferbien.

Siehe das Bild auf Seite 55.) 2*

n altheidniſcher Zeit pflegte man bei gewiſſen Feſten im

Frühjahr Bäumchen oder Strohpuppen als Bilder der zur

Feſttheilnahme erſchienenen Geiſter dex Verſtorbenen aufzu-

fleilen. Ein derartiges Symbol wurde dann auch ſelbſtTod“

Geiſt, von dem man glaubte, daß er ſich bei ihm niederlaſſe,

aus dem Todtenbereiche, es war ja die Seele eines der Todten

oder der Hauptſache nach alſo dieſer ſelbſt, und dann glaubte

man, daß Krankheit und Tod des Menſchen von dem Ein-

fluſſe dieſor Geiſter herrührten, indem immer wieder die Voran-

gegangenen es wären, welche die Ueberlebenden nach ſich

Lebenden zum Tode! wurde. Man konnte alſo wohl ſagen,

daß man bei Feſtzeiten im Bilde den Tod aufſtellte. War

nun das Feſt vorbei, ſo konnte man glauben, die Geiſter am

ſicherſten an ihre Ruheorte wieder zurückzubringen, wenn man

jenes Bild des ‚Todes dahin brachte“ Man grub es daher

entweder ‚in die Erde, oder man verbrannte es, oder warf es

in's Waſſer. So iſt das „Faſchingsbegraben! entſtanden und

der noch vielfach im Schwange befindliche Brauch des „Tod-

austragens“ oder „Todaustreibens“, wofür man in manchen

Gegenden auch das „Winteraustreiben“ als Frühlingsfeſt hat-

Der „Winter“ iſt nämlich in chriſtlicher Zeit, als die Geiſt-

lichkeit die heidniſchen Bräuche nicht mehr dulden wollte, an

diẽ Stelle des „Todes“ getreten, um ungeſtraft das alte, lieb-

gewordene Feſt beibehallen zu können, und im Laufe der geit

iſt dann meiſt ein wirkliches Frühlingsfeſt, zu dem die

Jahreszeit den Anlaß bot, daraus geworden. Gewöhnlich

wird in dem Spiel auch der Frühling oder Sommer als

der Widerpart des Winters genannt, mitunter firden wir

aber auch noch die urſprünglichen Namen beibehalten. So

heißt bei den Tſchechen der Tuszutreibende Smrt (Tod) oder

Morena (Hellja, Geſpenſt), bei den Slopenen ebenſo, ſonſt

noch Muriena oder Ma-murienda. In Serbien iſt an Stelle

des „Todaustragens“ die Feier der Maja als Frühlingsfeſt

getreten. Man fertigt eine Puppe aus Maisſtroh und wirft

ſie unter allgemeinem Jubel in's Waſſer. Die Kinder machen

dazu einen möglichſt großen Lärm auf X“ - ornen und eiſernen

Geſchirren und Inſtrumenten, un? * A war?

den heiligen Jeremias, deſſen Feſt auf den 1. Mai fällt,

bitten, er möge alle Schlangen in's Meer treiben Der Lärm

der Kinder ſoll die böſen Geiſter vertreiben; die Puppe aber

wird als Sinnbild des Winters angeſehen, ſo daß offenbar

die Erinnerung an die urſprüngliche Bedeutung ganz verloren

gegangen iſt. Die Feier der Maja wird namentlich in Alt-

CTürkiſch⸗)Serbien regelmäßig in der vorſtehend geſchilderten

Weiſe begangen.

der Kanpf gegen den Fortfehritt,

Beitgemäße Betrachtung von Alr. Maers.

* Nachdruck verboten.)

ur im ewigen Wechſel der Erſcheinungen beſteht

M das Leben, beſteht die Welt. Unaufhörlich tritt

Neues an Stelle des Alten, des Abgelebten,

und Stillſtand wäre Tod. Viele Leute abex begreifen

das nicht. Starr hängen ſie am Hergebrachten, jeder

noch ſo ſegensreichen, noch ſo nothwendigen Neuexung

ſetzen ſie zähen Widerſtand entgegen Nur durch hart-

näckigen Kampf vermag ſich das Beſſere Bahn zu brechen.

So war es von jeher, ſo iſt es noch heute.

Wir leben im Zeitalter der Erfindungen; die kurze

ſeins, die uns zugemeſſen iſt, fällt in